Thesis

太平洋/大西洋リンケージ

1.コソボ危機と北東アジア

NATOのユーゴ空爆は3ヶ月に及んでいるが、今にいたるも当初の政治目的は達成されていない。また、民間人の爆殺は空爆の大義名分を揺らがせ、中国大使館の誤爆は、元来空爆に対して批判的だった中国を一層硬化させることになった。

この問題に対して日本政府は、平和維持や和平交渉に積極的に参加していくのではなく、主として難民援助の分野に特化して関与していく方針であるが、歴史的に関係が薄く、とりたてて交渉のカードを持っていない以上、妥当な方針ということになろうか。

むしろ、コソボ危機それ自体にどう関わっていくかということ以上に重要なのは、それがもたらす国際政治の地殻変動、特に北東アジアに与える地殻変動をどう判断するかということである。以下、いくつかの可能性について検討してみる。

①米国の地域紛争への関与に与える影響

昨年末のイラク空爆に際して、日本のメディアでは、北朝鮮に対して、いざというときは空爆も辞さないというシグナルであるとの論調がみられたが、イラクについてもユーゴについても、少なくとも空爆によっては政治的な目的は貫徹できないということがほぼ明白になったと考えてよい。戦略的思考に優れるイギリスは初期の段階から地上軍投入の必要性を認識していたが、アメリカは、その可能性を排除しないといいながら、世論の反発をおそれて、最終的な決断をためらう状況が続いている。地上軍が投入されるのか否か、投入されて人的被害が出た場合、アメリカの世論はどれだけ持ちこたえられるのか、今後地域紛争にアメリカがどのような態度をとることになるかを占う意味で無視することはできない。政経塾の劉研究員も指摘するように、それはアメリカが想定する主要な地域紛争の一つである北朝鮮問題にも容易に跳ね返ってくる。

②同盟の再調整の行方

冷戦終結後、NATOの存在意義について、多くの議論や調整が重ねられてきた。冷戦期は、ソ連という明白な脅威に対抗するということが、NATOの主要な目的であったことは間違いない。従来の同盟理論の信奉者の中には、脅威を失ったNATOは消滅するであろうという見通しが強く、NATOの存続は自動的に実現されてきたわけではない。が、一つには、同盟国間の紛争の抑止、二つには、ユーゴ問題のような周辺事態への対処に積極的な意義を見出し、中欧三カ国を加えるNATO拡大という困難な課題もなんとかクリアしてきた。

他方で、特にフランスを中心にして、防衛に関して欧州のアイデンティティを強化する動きも見られ、あくまでアメリカとの関係を重視する英国らとの間で綱引きがあった。

コソボ危機の顛末によっては、NATOの役割と運用について議論が再燃するであろう。特に、米国と欧州の役割分担をどうするのかが、大西洋の両岸で問われることになるのではないか。

太平洋でも、大西洋に少し遅れて、米国との同盟関係の再調整が進められてきた。日米同盟は、日米安保共同宣言や新ガイドラインによって、日本に対するソ連の侵攻に対処するためのものから、地域紛争を解決する手段へとメタモルフォーゼし、日本の役割も、国土防衛から周辺事態への関与へと変容を遂げつつある。この動きは、米国から見れば、NATOのコンセプトや役割分担の修整と、何ほどか相互浸透するものであり、周辺事態のケースとも言えるコソボ問題での教訓が、日米防衛協力の今後にどのような影を落とすのか検討しておく必要がある。社会党の方針転換以降、日米安保への強力な国内的な反対勢力は消滅し、ガイドライン関連法案が衆議院を通過したこともあって、日米安保はこれでいいのだという安心感が充満しているように見受けられる。ガイドラインのようなうん用面での整備はそれ自体必要なことであろうが、同時に同盟のコンセプト自体を問いなおす作業は常に必要なのであり、ことに大西洋で大きな変化が起こる場合、大きなコンセプト変更が起こる可能性を考慮しておいたほうがよい。アメリカの政府関係者が、ヨーロッパとアジアでは事情が違う、と言うのを鵜呑みにして、アジアでは変化は起こらないと鸚鵡返しするのではなく、少しは来るかもしれない変化を思考実験してみるべきであろう。

近年、日米韓の防衛協力が深化する傾向にあるが、それが、オーストラリア等をも加えてNATOのようなマルチラテラルな同盟へと移行していくのか、また、日本としてそうしていくべきなのか、コソボ空爆がNATOの枠組みに与える影響や、地域紛争に対するマルチラテラルな同盟の効果を検討しつつ論議をつくしておかなくてはならないテーマであろう。

③新冷戦?

中国大使館の誤爆を頂点として、コソボ危機は、米中関係の緊張をもたらした。折から、コックスレポートが発表され、中国の核兵器技術スパイ行為が議会の強い批判の対象となっている。一部でささやかれている「新冷戦」へと一足飛びで進むとは到底思われないが、日本としては、アメリカの対中政策、あるいは米中関係の推移を注意深く見守り、必要に応じて対策を講じる必要がある。最終的には米国との同盟関係を優先すべきとしても、米中冷戦に巻き込まれることは、日本にとって最悪のシナリオであろう。

コソボ危機がこじれると、米露関係を悪化させる危険もある。ロシアはユーゴスラビアと民族的に近く、それでなくてもNATO拡大や、CIS諸国の離反によって、対外的な警戒心が募っているところでのユーゴ空爆であり、神経質になるのは当然といえる。報道からうかがう限りでは、空爆開始前後の時期、米国のロシアへの配慮はいかにも不足していた。これを契機に、ロシアの反NATO、反米機運が高まるようだと、特にポストエリツィンのロシアが、国際社会でどのような振る舞いを見せることになるか、危惧せずにはおれない。日本は橋本内閣以降、ロシアとの関係改善に積極的に取り組んできたが、その努力が水泡に帰する懼れもある。現に、ロシアは現在コソボ問題にかかりきりで、日本の相手をしている余裕がないとの新聞報道もあった。いずれにしても、コソボ問題が、ロシアが極東における日本の脅威として復活することのないよう注視しておくことは無益ではなかろう。

2.太平洋/大西洋リンケージ

冷戦終結後、ヨーロッパに展開している米軍は大幅に削減され、太平洋と大西洋における米軍のプレゼンスは、ほぼ一対一になった。当然、予算の割り当てもそれに応じて変化したものと思われるが、興味深いことに、米国の有能な国防関係者が、大西洋担当から太平洋担当に移動するという現象があったという。米国の政策の優先順位において、太平洋の比重が高まってきたことをうかがわせるエピソードであるが、ここから読み取るべきは、大西洋で起きる変化は、即時ではないにしても、徐々に太平洋に伝播してくるという可能性についてである。

日本で国際関係が議論される際、日本とアメリカ、日本と中国、あるいは、日本とヨーロッパというように、バイラテラルな視点に陥りがちであるが、国際政治においては、A国と自国の関係を考えるとき、A国とB国、B国と自国との関係を考える、という複雑な視点が不可欠となる。昨年のエズラ・ボーゲル(ハーバード大教授)の塾生への講義の中で、アメリカが米中関係を考えるには、日米関係や日中関係を無視するわけにはいかないが、政治指導者はバイラテラルな視点だけで行動しがちであると嘆じていたが、同様のことが、太平洋と大西洋についても言える。

日本が太平洋の只中でどのような政策が有益かを考える場合には、ある程度大西洋のことを念頭において置く必要がある。とはいえ、ニクソン/キッシンジャーのリンケージポリティクスのような、複雑かつ煩瑣な権謀術数を弄する必要もないし、日本にはそれをするだけの体力もない。そうではなくて、大西洋でおきた地殻変動が、どのような影響をわが国にもたらすのかを、客観的に分析し、判断を過たないことが重要であろう。

3.アメリカという媒介項

ここまで、アジアとヨーロッパではなく、太平洋と大西洋という言葉を用いてきたのは、後者がアメリカを含んでいるからである。幸か不幸か、アメリカが何を考え、どう行動するかが、現在の国際政治の大勢をかなりの部分決めるのであり、そのアメリカは、太平洋と大西洋双方に接する地理的な位置にある。アメリカからは、日本だけでなく、中国や韓国等、他のアジア諸国、そして、ヨーロッパが見えている。日米関係が、奇妙な方向へと漂流してしまうことを防ぐためにも、「アメリカにとっての日本」という視点だけでなく、「アメリカにとっての太平洋」、そして「アメリカにとっての大西洋」という視点を欠いてはならないだろう。

伊藤博文や小村寿太郎という明治の人々はこのような視点を驚くほど洗練させていた。そして、日本の政策決定者の中で(小村においてさえ)、そうした視点が曇ったときにどのような帰結がもたらされたか、歴史に学ぶことも有益と思われる。

<参考文献>

岡崎久彦 『小村寿太郎とその時代』PHP

田中俊郎 『EUの政治』岩波書店

中西輝政等 『なぜヨーロッパと手を結ぶのか』三田出版会

船橋洋一 『同盟を考える』岩波新書

金子将史の論考

Thesis

-

- 2001/1/29

- 外交・安全保障

ポストモダン社会の軍隊

-

太平洋安全保障共同体試案

-

- 2000/12/29

- 外交・安全保障

英国の防衛政策

-

- 2000/11/28

- 外交・安全保障

集団的自衛権論議に求められるグランドデザインとは

-

- 2000/10/29

- 教育

国の競争優位と大学

-

- 2000/9/28

- 歴史・文化・伝統

アジアの戦争史は可能か

-

- 2000/8/29

- 外交・安全保障

NATOと日米同盟

-

- 2000/7/29

- 思想・哲学

パブリックディプロマシー~その歴史と役割

-

情報化の中の外交

-

- 2000/5/29

- 外交・安全保障

報告書「我が国のWMD拡散への取り組み」

-

- 2000/4/28

- 外交・安全保障

核軍縮を可能にする条件について ~NPT再検討会議を超えて

-

将来的な政策課題を先取りする仕組み ~大量破壊兵器拡散政策に見る日米比較

-

大量破壊兵器拡散 ~何が問題か

-

核不拡散とエネルギー問題

-

- 2000/1/29

- 外交・安全保障

日米関係への楽観を憂う

-

- 1999/12/29

- 外交・安全保障

米中の議論から日中の軍備管理/信頼醸成を構想する

-

- 1999/11/28

- 歴史・文化・伝統

2000年紀の皇室

-

- 1999/10/29

- 外交・安全保障

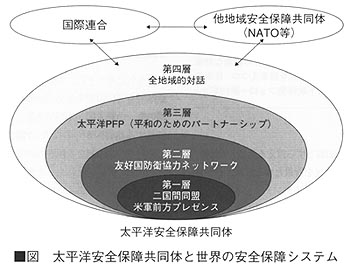

より安定した安全保障環境の構築のために、防衛庁・自衛隊に期待すること ~今求められる「防衛協力ネットワーク」構築への努力

-

- 1999/10/29

- 思想・哲学

政策立案・政策研究を支えるインフラストラクチャー

-

- 1999/9/28

- 外交・安全保障

包括的核実験禁止条約をめぐるダイナミクス

-

- 1999/8/29

- 外交・安全保障

国際社会の構造を変える大量破壊兵器拡散問題

-

- 1999/7/29

- 思想・哲学

説得するアメリカ ~その見えざる力と限界~

-

- 1999/6/28

- 思想・哲学

国際交流のニューコンセプトを求めて ~Pacific 21の挑戦

-

- 1999/5/29

- 外交・安全保障

「正しい戦争」は「適切な戦争」か?

-

- 1999/4/28

- 外交・安全保障

太平洋/大西洋リンケージ

-

- 1999/3/29

- 外交・安全保障

外交・安全保障政策シンクタンク設立のために

Masafumi Kaneko

第19期

金子 将史

かねこ・まさふみ

株式会社PHP研究所 取締役常務執行役員/政策シンクタンクPHP総研 代表・研究主幹

Mission

安全保障・外交政策 よりよい日本と世界のための政策シンタンクの創造