Thesis

国の競争優位と大学

国の競争優位と大学

ちょっと前、宮田前塾長にこれからの我が国の課題は何かについてうかがった際、「大学改革だろう」というお返事をいただいたことが印象に残っている。実際、大学改革は、我が国にとっての火急のテーマの一つではないだろうか。野中郁次郎氏は「知識創造」を企業の競争力の核心にすえたが、それは国家全体の競争力についても言えることである。教育問題と言うと、生活圏に身近であるだけに義務教育やせいぜい高校教育までが注目を集めやすいが、国の競争力(あるいは単純にパワーと言ってもいいが)を高めるためには、高度な知識の創造と伝達の場である大学の役割が決定的に重要であるはずである。私は大学制度の専門家ではないが、安全保障・外交政策形成を支える仕組みづくりという研修テーマとも深く関わるところでもあり、以下主としてソフト面について論じていきたい。

英国の大学教育の強さ

日本では、大学の勉強などどうせ役に立たないのだし、仕事に必要な能力は会社に入ってOJTで身に着けさせていく、というのが従来の大学像だったように思う。だが、頭の柔らかい年頃を費やす、巨額の投資先としてはあまりにも無駄というものではないだろうか。と言っても、法律やテクノロジー方面の実用的な知識はともかくとして、コンピュータ操作やプレゼンテーション技術レベルの直接役に立つ知識や能力を大学で身に付けさせる必要は必ずしもない。そうした知識や能力は実際会社でも学べることだからである。大学の最も根幹的な役割は、物事をいろいろな角度から深く考える能力を身に着けるようにすることだと思われる。

私は日本の大学院の経験があり、現在は英国の大学院で学んでいる。米国の大学院の様子も少しだけであるが接する機会があった。もちろん私の経験はごく限られたものでしかないので各国の大学院の教育方法を一般化する気はないのだが、それを前提とした上で言えば、考えさせるという意味では現在所属しているKing’s College London のWar Studiesはかなり優れている。War Studiesでは、戦争史、戦略史、戦争と倫理・社会という3つのコアとなるコースが提供されているのであるが、各コースの眼目は、各回ごとに設定されている「質問」にある。

各コースとも講義とゼミの二本立てで、講義は教官によって一方的に行われる。ゼミの時間には、担当者が決められて、割り当てられた「質問」に対して与えられた膨大な参考文献リスト等から自分なりに工夫して解答を導き出してプレゼンテーションする。この質問がよく考えられたものなのである。戦争史では「ナポレオンの将軍や政治家としての天才にも関わらず、フランスが敗北したのはなぜか?」というような形の質問が提示され、担当者は、そもそもナポレオンは天才だったのかどうか、という定義の問題や、フランスの敗北の様々な要因について頭を悩ませることになる。一見すると簡単に出来そうであるが、それに直接答えてくれる文献があることはほとんどなく、歴史的事実の海の中で、論理的にも筋の通った解答を組み立てることはそれほど容易なことではない。

「戦略史」で私が担当したのは「ジュリアン・コルベットは19世紀から20世紀初頭の戦略思想をいかに代表しているか」という質問だったが、この質問に答えるためには、コルベットの思想だけでなく、当然19世紀から20世紀初頭の戦略思想とは何かを知る必要があり、自分なりにそれを整理してプレゼンテーションする必要がある。コルベットはマハンほど知られていないが、英国が生んだ非常にすぐれた海軍戦略家・海軍史家であり、稀有な水準でクラウゼヴィッツを理解していた人物でもある。コルベットは海軍中心主義のマハンと異なり、陸軍と海軍を一つの体系の中で理解しようとした人物であり、有名なマハンでなく、コルベットがテーマに選ばれているのは、より広い視野に担当者が導かれていくようにとの教育的意図があるものと推察される。

こうした質問のリストは一朝一夕にできたものではなく、様々な担当教官の手を経ながら、少しずつ形を変えながら今に至っているものなのではないだろうか。担当者は、自分なりに答えを出そうとする中で、幅広い知識を集積するとともに、戦争史、戦略史、戦争と倫理・社会について考えるとはどういうことかを身に着けていくことになる。小林秀雄が、肝心なのは、さっさと解答を出そうとすることでなく、正しく問いを発することであり、それは結構難しい、というようなことを言っていたと記憶するが、よく出来た問いこそが、「考える」ということの前提にあるということであろう。

日本の大学院の文系のゼミでは、一般に文献が指定されて、担当者がそれを要約・コメントし、それについてディスカッションしていくことが多い。もちろん教官は、背景的な知識を提供してくれるのであるが、このやり方は、考える力を養うという意味では弱いのではないだろうか。米国で受けたゼミでは、文献が指定されると同時に、次回の授業でのディスカッション用の質問が提示されていたのだが、文献自体に関する質問が中心で、その意味では文献を講読し、評価することに力点が置かれていた印象である。

大蔵省出身の慶應大学加藤秀樹教授によれば、国際交渉においても最後は、自由とは何か、公正とは何かという哲学的な議論ができないと弱い、とのことである。多くの論者が、米国よりも欧州がそうした議論に強いことを指摘しているが、それは文献講読やマニュアル化された知識の吸収や漠然と思いをめぐらすことからではなく、よい問いに自分なりに答えていく、という教育から生み出される能力なのではないだろうか。先に挙げた小林秀雄は、正しい問いを出す教師が真の教師だとも言っているが、その通りであろう。

日本を超える大学

先日日本に来る留学生を増やす方針が発表された由であるが、我が国がただの慈善ではなく我が国の国益を見通して留学政策を考えるならば、重要なのは留学生の数自体ではなくて、アジアを始めとする世界各国のトップレベルの学生が日本に留学してくるかどうかであるはずだ。かつては日本で学んだ人々が李登輝や朴正煕のようにアジアの指導者になるケースがしばしばあったが、これからはどうであろうか。アジアのトップクラスの若者は、米国もしくは英国に留学しているのではないだろうか。また、ローズ奨学金のおかげも手伝って、米国の指導者層の中にはオクスフォード出身者がかなり多い。生活費の高さや奨学金の不足、語学の障害といった話はもちろんあるのだが、結局は日本の大学で海外のエリートが学ぶことがないということにつきるのではないだろうか。理系のことは分からないが、文系の学問はかなりの部分欧米、特に英語圏からの輸入に頼っている部分が多いことは否めず、日本人が対象の場合はそれだけでも十分意義あることなのだが、留学生を引き付けることはできない。本場の英米で学ぶ方が手っ取り早いし、包括的だからである。したがって、日本への文系留学生は、日本のことを学びたいという地域的関心を持つ人に限られることになる。経済力も日本ほどでなく、覇権国でもない英国に、東南アジアの優秀な人材が留学しているのは、かつての宗主国?植民地関係があるにせよ、もっと注目してもよい。

学問の輸入に反発して、日本独自の学問体系を、などというのは馬鹿らしいことだし、戦前の大東亜国際法のようなことになってもつまらない。原理的にはアイディアはどこからきてもよいわけだから、出所さえ明確にしてあるならばどんどん輸入すればよい。重要なことは、日本だけに関心を持つ人ではなく、自国の課題、アジアの課題、グローバルな課題に関心を寄せる優れた人材が学びたいものを提供できるかどうかである。それは同時に日本人が学ぶべきものでもあるはずである。

大学とは異なるが、米国のInternational Visitor Programという1941年にスタートしたプログラムは、各国の若いリーダー層を米国に招き米国のカウンターパートに会わせることを目的としている。ハーバード大学でも、キッシンジャーが各国の若手政治家を呼んでセミナーを行い、若き日の中曽根康弘氏も参加している。大学に限らないが、こうした機会を人為的に設けてはじめて米国のグローバルなネットワークが成立していることは見習わなければならない。インターネットが世界を一つにするなどとのんきなことを言う人が後を断たないが、指導者層の人のつながりは、むしろゆるやかにしきられたクラブを通じて人為的に形成されるのであり、知的関心を共有する大学という場はそのようなクラブ形成に相応しい場所である。将来各国の指導者になる可能性の高い層をどれだけ吸収できるかを、留学政策の一つの目安にしてみてはどうだろうか。

指導者の高学歴化の趨勢とその陥穽

よく日本は学歴社会だと言われるが、実際には出身大学が問われる学校歴社会なのであって、決して学歴社会ではない。日本の高級官僚に博士号取得者はほとんどいないはずである。米国で政府や有力シンクタンクのトップレベルのかなりが博士号取得者によって占められているのとは対称的である。世界的に、政治家ですら高学歴化の趨勢にある。一つには、政治家や政策担当者が扱わなくてはならない政策が高度に専門家していることが原因になっているのだろう。韓国の金詠三大統領の下では多くの海外博士号保有者達が青瓦台で活躍したときくし、東南アジアの政策ブレーンにも米英博士組が多い。

ただ、そうした博士号保有者達に支えられた金詠三政権が韓国の経済危機を招いたことに象徴されるように、現在のアジアの米英への留学熱には危うさもあるような気がする。E・H・カーが喝破したように、理論が力と全く無縁に存在していると考えるのはいささかナイーブというものである。カーの挙げている例では、英国が覇権国として自由貿易の旗手であった時代、米国は保護貿易を唱導していたのに、自分がパワーを持ってくると自由貿易を主張するようになった。パワーを持てるものと持たざるものとの緊張関係と全く無関係に理論が存在すると考えるのはそれこそイデオロギーでしかない。持たざるものが持てるもののためにある理論を普遍として受け入れるならば、敗北は必死というものではないのか。もちろん、理論は常にパワーの隠れ蓑というわけではなく、普遍を目指す開放的な性格を持ってもいるのであり、大いに吸収すべきなのであるが、権力関係に自覚的でないと国を誤りかねない。

おわりに

米国や英国における研修を通じて、米国において大学が政策知形成のダイナモであり、社会における知識創造のエンジンであることを痛感したものである。政策を支える仕組みという意味では、長期的な視野に立つならば、大学の可能性をどれだけひきだすか、といことが最大の眼目になると考えている。この点については十分検討してあらためて報告することにしたい。

金子将史の論考

Thesis

-

- 2001/1/29

- 外交・安全保障

ポストモダン社会の軍隊

-

太平洋安全保障共同体試案

-

- 2000/12/29

- 外交・安全保障

英国の防衛政策

-

- 2000/11/28

- 外交・安全保障

集団的自衛権論議に求められるグランドデザインとは

-

- 2000/10/29

- 教育

国の競争優位と大学

-

- 2000/9/28

- 歴史・文化・伝統

アジアの戦争史は可能か

-

- 2000/8/29

- 外交・安全保障

NATOと日米同盟

-

- 2000/7/29

- 思想・哲学

パブリックディプロマシー~その歴史と役割

-

情報化の中の外交

-

- 2000/5/29

- 外交・安全保障

報告書「我が国のWMD拡散への取り組み」

-

- 2000/4/28

- 外交・安全保障

核軍縮を可能にする条件について ~NPT再検討会議を超えて

-

将来的な政策課題を先取りする仕組み ~大量破壊兵器拡散政策に見る日米比較

-

大量破壊兵器拡散 ~何が問題か

-

核不拡散とエネルギー問題

-

- 2000/1/29

- 外交・安全保障

日米関係への楽観を憂う

-

- 1999/12/29

- 外交・安全保障

米中の議論から日中の軍備管理/信頼醸成を構想する

-

- 1999/11/28

- 歴史・文化・伝統

2000年紀の皇室

-

- 1999/10/29

- 外交・安全保障

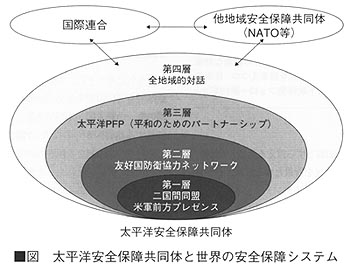

より安定した安全保障環境の構築のために、防衛庁・自衛隊に期待すること ~今求められる「防衛協力ネットワーク」構築への努力

-

- 1999/10/29

- 思想・哲学

政策立案・政策研究を支えるインフラストラクチャー

-

- 1999/9/28

- 外交・安全保障

包括的核実験禁止条約をめぐるダイナミクス

-

- 1999/8/29

- 外交・安全保障

国際社会の構造を変える大量破壊兵器拡散問題

-

- 1999/7/29

- 思想・哲学

説得するアメリカ ~その見えざる力と限界~

-

- 1999/6/28

- 思想・哲学

国際交流のニューコンセプトを求めて ~Pacific 21の挑戦

-

- 1999/5/29

- 外交・安全保障

「正しい戦争」は「適切な戦争」か?

-

- 1999/4/28

- 外交・安全保障

太平洋/大西洋リンケージ

-

- 1999/3/29

- 外交・安全保障

外交・安全保障政策シンクタンク設立のために

Masafumi Kaneko

第19期

金子 将史

かねこ・まさふみ

株式会社PHP研究所 取締役常務執行役員/政策シンクタンクPHP総研 代表・研究主幹

Mission

安全保障・外交政策 よりよい日本と世界のための政策シンタンクの創造