Thesis

国際社会の構造を変える大量破壊兵器拡散問題

私は現在モントレー研究所の不拡散研究センターのワシントン事務所で研修活動を行っている。同センターは、核兵器、生物兵器、化学兵器といったいわゆるNBC兵器やその運搬手段であるミサイルの拡散問題に力点を置いて研究、啓蒙活動を行っているユニークな組織である。

本稿では、同センターを研修先に選ぶにあたっての問題意識と、実際の活動内容について報告していくことにする。

1.抑止力は何処へゆくのか

冷戦構造を最終的に規定していたのは米ソが保有していた圧倒的な量の核兵器がもたらす均衡関係であったことは衆目が一致するところであろう。特に欧州正面での西側の通常兵器の不利を核戦力によって補い、均衡を達成するというのが冷戦の基本的な構図であり、精巧な抑止理論が組み立てられてきた。

しかし、冷戦は過去のものになってしまった。冷戦後の世界は、ロシアの核戦力の解体作業をアメリカが支援するという、冷戦期には想像だにできなかった現象すら生み出している。こうした状況下で、核兵器の持つ意味が、核保有国はもちろん、国際社会全体にとっても変化していないとは考えにくい。インド、パキスタンの核実験や、北朝鮮の核開発計画もそうした変化の中で位置付けられるべき現象であろう。

冷戦期、日本はアメリカの同盟国としてアメリカの核の傘・拡大抑止に依存してきた。最近の日米安保再確認の過程でも、日本は引き続きアメリカの核抑止力に依存することが表明されているが、冷戦が終結して、核兵器や核抑止の意味が変わってきている可能性についてどれだけ議論がなされたのであろうか。

キース・ペインが指摘するごとく、米ソが対称的な構造の中で相互抑止していた状況とは異なり、現代は、非対称な軍事バランスの中で、主として地域紛争における核抑止を問題にせざるをえない状況にある。例えば、イラクが核開発に成功していたとすると、通常兵器において全くの優位に立つ米国が、イラクの核によって抑止されてしまうことになる。このような抑止は、冷戦期に見られた抑止とは全く性質を異にする。

そして、こうした意味での抑止効果は、核兵器にのみ見られるものではない。「貧者の核兵器」とも言われる生物兵器や化学兵器の開発に成功するのであれば、似たような効果を生むことが可能になる。そして、その運搬手段としてミサイルの開発を伴うならば周辺国に与える脅威は一層深刻なものとなる。

アメリカがNBC兵器をWMD(Weapons of Mass Destruction=大量破壊兵器)として、その運搬手段である長距離ミサイルと一括して処理しようとしているのもこうした文脈からである。

アメリカのWMD政策は、①NPT(核拡散防止条約)やCTBT(包括的核実験禁止条約)あるいは、FMCT(核兵器用核分裂物質禁止条約)といった国際的な不拡散レジームやSTART交渉のような軍備管理体制の強化②印パ両国への説得や、北朝鮮との二国間交渉、イラクへの武力公使も含む監視と制裁等の地域的拡散へのフォーカス③拡散が生じてしてしまった後、またWMDが用いられてしまった時の防衛能力の開発、具体的にはTMDやワクチンの開発、NBC拠点への攻撃能力(拠点の特定、攻撃後の汚染の防止を含む)、に整理することができる。国防総省が作成した”Proliferation : Threat and Response” によれば、①②は予防(prevention)、③は防御(protection)ということになる。大まかに言えば、①②を国務省が、③を国防総省が主として担当するという構図である。日本では、TMDの導入も、自国の防衛、あるいはせいぜい日米同盟のシンボルといった観点からのみ論じられがちであるが、アメリカにとっては、TMDは重層的なWMD政策の中に位置付けられていることを理解した上で、その当否を論じなくてはならない。だからTMDを肯定しなければならないという意味ではなく、政策パッケージによっては、TMDが不用になりうる文脈がありうることを想定しておく必要があるということである。

先日東海村で原発事故があったばかりであるが、米国には、かねてより東海村の原発施設や日本のプルトニウム政策に疑念を持つ向きもあり、今回の事故が引き金になって今後のFMCT交渉でも議論を呼ぶ可能性がある。核拡散問題は、エネルギー問題とも密接に結びついており、エネルギー政策が国の死命を制する可能性のある日本にとっては、その意味でも看過できない問題である。

核兵器の大幅な削減が見られているとは言っても、そのことは核の時代の終わりを意味するものではない。むしろ、「核兵器の第二の時代」の到来を覚悟した方がよい。核抑止の変容は、間違いなく、国際社会の構造を変えることになる。日本も、従来のように被爆国であることをアピールするのみでなく、この変容の本質をすばやくとらえ、少しでも安定した世界が構築されていくように積極的な政策を構想していく必要がある。こうした問題意識から、不拡散研究で有名なモントレー研究所での研修を通じて、必要な知識と経験を得たいと考えているわけである。

2.モントレー研究所不拡散研究センターでの研修活動

モントレー研究所不拡散研究センターは、日本ではまだ一部の専門家を除いてなじみがないと思われるので、まず同センターの概要をご紹介することにしたい。同センターは、不拡散研究の専門家を育成し、タイムリーな情報や分析を提供することで、WMDの拡散に対抗することを使命としている。本部はカリフォルニアにあり、35人ものスタッフを抱え、不拡散研究に関しては非政府としては最大の組織であり、今なお成長を続けている比較的新しい研究機関である。

不拡散研究センターでは、NIS諸国、中国・北朝鮮のWMD拡散問題について各種プロジェクトを実施すると同時に、NBC兵器やミサイル、あるいはTMDについての精緻なデータベースを作成し、”The Nonproliferation Review”という研究誌を発刊している。国内外の政府とも密接な協力関係を保っている。

私が研修させていただいているのは同不拡散センターのワシントン事務所である。ワシントン事務所はかつて軍備管理・軍縮庁の役人だったラリー・シャインマンが所長を務め、政府や研究機関とのコンタクトポイントとしての役割を担っている。核問題で日本でも有名なヘンリー・スチムソンセンターと同じビルに入っており、情報や施設を共有している。

現在の私の業務は以下の通りである。

- <メールニュースの作成>

- ワシントン事務所では、生物化学兵器のメールニュースを作成して、関係者に提供している。月水金の午前中は、いくつかの指定されたホームページから関係記事をピックアップし、サマリーの作成等の加工を施してメールニュースを作成する作業に追われる。メールで流した後は、検索しやすいようにHTML形式のデータベースにしてアーカイブしている。近年、こうしたフリーのメールニュースが新たな情報伝達手段として成長してきており、情報提供を使命とする組織には不可欠のものとなっている。日本の研究機関やシンクタンクは、下に述べる文書収集も含め、情報収集、データベース化のノウハウがまだ十分でなく、非常に参考になる。

重宝しているのはUSIAのホームページである。ここでは重要な記者会見の原稿が翌日にはアップされている。下記の議会情報もそうであるが政府関係の情報が整理した形でホームページに掲載されていることが、シンクタンクや研究機関での政策研究にとって不可欠な土壌となっていることがよくわかる。 - <議会等の文書収集>

- ワシントン事務所は、議会関係の文書収集の責任を負っている。米国では、日々の議会の委員会情報がホームページ上で告知されており、毎日それをチェックすることで不拡散関係の委員会や公聴会の開催状況を知ることができる。政府の重要な文書も多くは議会への報告という形をとっており、議会付属のリサーチ機関の報告書も充実しているため、議会関係の文書収集は、非常に重要である。文書自体はハードコピーを保存し、タイトル等をイントラネット上のデータベースに付加していく。カンファレンスのサマリーもデータベース化している。

- <リサーチアシスタント業務>

- ワシントン事務所の研究者が抱えているプロジェクトに関連した情報収集とレポート作成を行っている。一例を挙げれば、生物化学兵器を用いたテロリズムについての研究プロジェクトに関して、宗教学出身という経歴を買われて、オウム真理教と他の終末論的教団を比較し、なぜオウム真理教は生物化学兵器を用いたテロ行為にいたったのに、他の類似の教義を持つ教団ではその可能性がないのかを検討した。かつての恩師や学友達と連絡をとりながらレポートを作成し、担当の研究者と議論を行った。日本で宗教学を学んだ立場から見るとかなりバイアスがかかった見方をしていると思うこともあるが、逆に、米国の研究者ならではの視点に発見も多かった。米国では、オウム事件は、完全に大量破壊兵器の拡散問題のケースとして位置づけられ、よく研究されている。プロジェクトの研究報告でも、アメリカの情報機関がオウムの反米主義を見過ごしており、サリン事件以前に在日米軍やアメリカ本国へのテロ行為の計画を察知することが出来なかったことを問題視していた。今後は、日本の宗教団体等の反米的な言説、終末論的な言説は、アメリカの情報機関からテロに発展する嫌疑をかけられる可能性もある。また、オウムが行った国際的な武器調達は、イスラムテログループのそれとパラレルな問題として捉えられている。米国では、ロシアからテログループへの武器流出が非常に警戒されており、安全保障上の脅威として捉えられている。あらためて、オウムの犯罪の国際的な含意、冷戦後の安全保障問題との関連性というものを意識させられた。

現在、シャインマン所長は日本等との間で核問題に関するプロジェクトを計画中であり、今後どのような協力ができるか検討中である。 - <個人的な研究活動>

- 上記のような業務の合間には、個人的な研究活動を行っている。不拡散政策、核政策、軍備管理といった問題について本格的に取り組み始めて日が浅いので、基本的な政府文書や 文献を読むところから始めているが、今後米国の不拡散政策とその政策過程について日本語で、日本の非核政策について英語で論文を書くことを計画しており、モントレー研究所の研究者に指導を仰いでいる。特にシャインマン所長はかつて政府の役人だったこともあり、各界に人脈を持っていることから、私の個人研究の進行を見ながら、適宜関係者をご紹介いただくことになっている。

- ※モントレー研究所の活動については下記のホームページを参照のこと。

- http://cns.miis.edu/

- ※モントレー研究所の活動については下記のホームページを参照のこと。

3.今後の研修の方向性

当面同センターで研修を続ける予定であるが、どのようなことに留意しながら研修を行っていくか、項目のみではあるが挙げておくことにする。

- アメリカの不拡散政策、軍備管理政策と、他の安全保障政策の関連性。

- 大量破壊兵器の拡散問題が国際社会の構造に与える影響。特に国際的なレジームと(米国あるいは国連による)制裁行為の相互関係。

- 核抑止の意味の変化とその含意。特に拡大抑止(核の傘)の将来的な展望。

- 大量破壊兵器の拡散問題からみた北東アジアの安全保障環境。

- 日本の関係研究機関とのネットワーク形成。

- グローバルレジームと地域的な戦略環境両面からの日本の非核政策・不拡散政策の検討。

- 「被爆国」であることの冷戦後における意味の再定義。

近年日本でも「非核国家の核政策」というものが論じられ始めている。私は広島出身で、被爆二世であるが、従来のように「唯一の被爆国」という事実だけを前面に押し出すようなやり方では、世界/地域/日本の平和と安定に寄与することはできないと考える。被爆の体験を風化しないためには、国際政治の現実を踏まえつつ、わが国の米国の核抑止への依存や大量破壊兵器拡散への対応、原子力政策といった諸政策と「被爆国」であることの意味の間に整合性をとり、政策パッケージ化して国際社会に問うていく努力が不可欠であろう。分を超えることかもしれないが、同盟国である米国の拡散対抗政策を十分理解した上で、わが国なりの総合的な不拡散政策について構想してみたいとも考えている。

| 参考文献 |

- Keith B.Payne “Deterrence in the Second Nuclear Age” The University Press of Kentucky

- Office of the Secretary of Defense “Proliferation : Threat and Response”

- USIA “U.S. Foreign Policy Agenda : Responding to the Challenge of Proliferation”

- 財団法人国際文化会館・カーネギー国際平和財団『冷戦後の東アジアと軍備管理』

- 財団法人国際文化会館・カーネギー国際平和財団『冷戦後の核不拡散と日米関係』

金子将史の論考

Thesis

-

- 2001/1/29

- 外交・安全保障

ポストモダン社会の軍隊

-

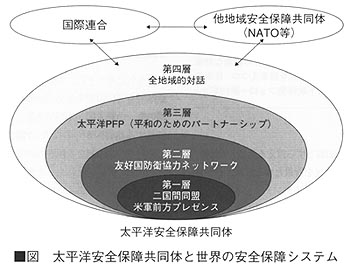

太平洋安全保障共同体試案

-

- 2000/12/29

- 外交・安全保障

英国の防衛政策

-

- 2000/11/28

- 外交・安全保障

集団的自衛権論議に求められるグランドデザインとは

-

- 2000/10/29

- 教育

国の競争優位と大学

-

- 2000/9/28

- 歴史・文化・伝統

アジアの戦争史は可能か

-

- 2000/8/29

- 外交・安全保障

NATOと日米同盟

-

- 2000/7/29

- 思想・哲学

パブリックディプロマシー~その歴史と役割

-

情報化の中の外交

-

- 2000/5/29

- 外交・安全保障

報告書「我が国のWMD拡散への取り組み」

-

- 2000/4/28

- 外交・安全保障

核軍縮を可能にする条件について ~NPT再検討会議を超えて

-

将来的な政策課題を先取りする仕組み ~大量破壊兵器拡散政策に見る日米比較

-

大量破壊兵器拡散 ~何が問題か

-

核不拡散とエネルギー問題

-

- 2000/1/29

- 外交・安全保障

日米関係への楽観を憂う

-

- 1999/12/29

- 外交・安全保障

米中の議論から日中の軍備管理/信頼醸成を構想する

-

- 1999/11/28

- 歴史・文化・伝統

2000年紀の皇室

-

- 1999/10/29

- 外交・安全保障

より安定した安全保障環境の構築のために、防衛庁・自衛隊に期待すること ~今求められる「防衛協力ネットワーク」構築への努力

-

- 1999/10/29

- 思想・哲学

政策立案・政策研究を支えるインフラストラクチャー

-

- 1999/9/28

- 外交・安全保障

包括的核実験禁止条約をめぐるダイナミクス

-

- 1999/8/29

- 外交・安全保障

国際社会の構造を変える大量破壊兵器拡散問題

-

- 1999/7/29

- 思想・哲学

説得するアメリカ ~その見えざる力と限界~

-

- 1999/6/28

- 思想・哲学

国際交流のニューコンセプトを求めて ~Pacific 21の挑戦

-

- 1999/5/29

- 外交・安全保障

「正しい戦争」は「適切な戦争」か?

-

- 1999/4/28

- 外交・安全保障

太平洋/大西洋リンケージ

-

- 1999/3/29

- 外交・安全保障

外交・安全保障政策シンクタンク設立のために

Masafumi Kaneko

第19期

金子 将史

かねこ・まさふみ

株式会社PHP研究所 取締役常務執行役員/政策シンクタンクPHP総研 代表・研究主幹

Mission

安全保障・外交政策 よりよい日本と世界のための政策シンタンクの創造