Thesis

米中の議論から日中の軍備管理/信頼醸成を構想する

1.China WINS

1月15日から22日にかけて、モントレー研究所不拡散センター(CNS)のワシントン事務所では、East Asia Nonproliferation Projectとの協力の下、中国の軍備管理・軍縮関係者(大学や軍事科学アカデミーの研究者やジャーナリスト等)からなる視察団を迎えて、米国の軍備管理・軍縮関係者との間で意見交換の場が持たれた。主な日程は以下の通りである。

1月17日 CNS関係者のレクチャー

Sandia National LaboratoriesのOlsen氏による米ロの相互監視の説明1月18日 国務省訪問

キャピトルヒルでのレセプション1月19日 Goerge Washington大のShambaugh教授等との会議

NSCアジア担当Kenneth Liberthal氏との昼食会

エネルギー省 Mark Mohr氏等による不拡散政策の説明1月20日 Alfred Wilhelm等大西洋評議会での会議

ワシントンポスト等ジャーナリストとの昼食会

カート・キャンベル国防次官補代理との会議1月21日 海軍分析センターDavid Finkelstein氏や国防分析研究所のBrad Roberts氏との会議<議会調査室との会議

上院議員(ルーガー、ドメニチ、ファインシュタイン)スタッフとの会議

2.米中関係-疎遠なのか親密なのか-

私もいくつかの会議に参加して米中間のやりとりに接する機会を得た。個別の会議の内容はさておき、いくつか印象に残ることがあったので以下記すことにしたい。

- ①米国への甘え?

- 私が参加した会議では雰囲気がとげとげしくなるような場面はあまりなかった。むしろ、「なんで米国はもっと中国に配慮しないのか」「中国は大国なのだから米国にもっと注目してもらいたい」といった観点からの発言が多かったように思う。堪能とは言わないまでも英語に通じ(会議は通訳なしで行われた)、どちらかといえば親米的な参加者が多かったせいもあるのだろうが、不思議に中国側が米国側に甘えているような印象を受けた。ただ、これも政府の役人だと違うのかもしれない。12月にモントレー本部の客員フェロー(外務省の役人2人)来訪時は、もう少し緊張感があったように思う。いずれにしても、中国から米国に何かを積極的に提供・提案するという姿勢からの発言は少なかったように思う。

- ②自由な発言

- 基本的にはトラック2といってよい参加者構成だったせいもあるだろうが、よく言われる「中国からの国際会議参加者は教条的なことしか言わないので話が進まない」という感じはせず、比較的自由な発言が多かったように思う。人権問題等が話題になっても、きりきりするようなことはなく、またか、という感じで苦笑するという趣だった。米中での懸案(ミサイル技術移転等)を議論するというよりも、ロシアとの間で行われている核施設の相互監視等、広く米国の軍備管理政策への理解を深めてもらうようにプログラムが組まれていたためかもしれない。直接米中の話から始めるのではなく、ロシアとの間ですらこれだけ透明性を確保してるんですよ、と、米中での透明性確保の可能性を示唆するのは賢いやり方であろう。

- ③米国の報道への批判

- 一番議論が白熱したのは、ワシントンポスト等のジャーナリストとの昼食会である。中国側の参加者からは、米国のマスコミは中国の悪いところばかりとりあげて報道する、と執拗な批判があった。マスコミは政治家や役人に影響を与えるのだからもっと公平な報道をして欲しいというわけである。「アメリカの新聞にはよく『タクシーの運転手に聞いたところでは…』という記事が載るが、もっと別なところに取材しろ」という発言はなかなかユーモラスだったが、中国の参加者は米国のマスコミにかなりフラストレーションを感じているようだった。「売れるから中国をたたくのだろう」という批判に対しては、ワシントンポストの記者は「もちろん読者の関心があるような記事を選ぶのだが、国際面で売上が大きく左右されることはないので、その指摘はあたらない」と応えていた。日本人から見ると、中国のマスコミも、日本の否定的な側面を強調しているような気がするが、そうした「マスコミの煽動」が事実かどうかの確認もさることながら、各国ともに対外報道が過剰に排外的なものにならないよう、ジャーナリスト同士のカンファレンスや第三者機関等の仕組みが必要なのかもしれない。

3.必要な中国との軍備管理/信頼醸成

China WINSの訪問を好機として、いくつか中国の軍事についての文献を読んでみたが、「世界戦争不可避論」から「局部戦争論」への世界認識の転換、あるいは中国の経済発展によって守るべき都市や工業施設が増加したことなどから、敵を深く誘い入れて包囲殲滅する「積極防御」や「人民戦争戦略」から、国境地域で敵を破砕する「前方防勢戦略」へと戦略転換が生じ、次第に軍備や訓練、通信等の近代化が進められているようである。従来は、核戦力に集中的に資源が配分され、通常戦力は切り捨てられてきたが、近年は、台湾や南沙諸島との関係から次第にパワープロジェクション能力が高まってきている。

注目しなければならないのは、台湾や南沙諸島の方面に力を入れることが可能になった背景に、ロシアとの緊張緩和があることである。ロシアから中国への兵器輸出も一要因ではあるが、要は、長く国境を接しているロシアとの緊張緩和が進めば、それだけ他の方面に力を入れることができるということである。わが国では、ロシアや中央アジアと中国が仲がよくなったというニュースを聞くと好感を持って受け止められるだけだが、事はそれほど簡単ではない。

といっても、中ロがくっついたから、必然的に中国の台湾侵攻や日本への恫喝が強まると言いたいのではない。むしろ、冷戦の終結という事態を受けて、中国、ロシア、中央アジアといったユーラシアの中心部と同時に、あるいは先んじて、北東アジアの方から緊張緩和を生み出す機を逸したことを反省すべであろう。北東アジアには朝鮮半島や台湾のような難しい問題はあるにせよ、日中米露の間には共通する利害が大きいわけだから、この四国関係が安定するような枠組みを作った上で、朝鮮半島や台湾問題の平和的解決を図る、というような方向性がもっとあってもよいのではないだろうか。EUが石炭鉄鋼共同体から出発した顰にならい、原子力を含めて核物質を管理する共同プロジェクトを作る、というような発想もありうる。単なる信頼醸成以上に踏み込んだ協力の枠組みが必要ではないだろうか。Nautilus研究所とGLOCOMの「北東アジアのエネルギー、環境、安全保障」プロジェクトで提起されているような大気汚染についての協力なども参考になるかもしれない。いずれにせよ、軍備管理や信頼醸成を必要なときに戦略的に行えないと国防のコストが非常に高くつくことになり、協力を可能にする枠組みを創造することが必要である。

平松茂雄が指摘するように、中国は非常に両極端な面を持っている。人口一人あたりでみればかなり貧しいが、GNPや鉄鋼の生産量などからみれば中国は立派な経済大国である。したがって、資源の配分次第では、急速に軍事力を強化することが可能な国である。しかし、それによって得をする国は、中国を含めて域内に皆無であろう。よしんばその軍事力で台湾が武力統一されたとして、その後の北東アジアは中国にとって居心地のよい環境になるだろうか。

台湾問題は非常に複雑な問題ではあるが、それを除けば日中の間に言われるほどの利害対立はない。むしろ安全保障にせよ、経済にせよ、環境にせよ、エネルギーにせよ、協力すべきところが多い。その部分にもっと注目して、モントレーのChina WINSのようなプロジェクトを日中間でも活発に行うことが必要ではないか。ワシントンにいると、中国からの客員研究員が非常に多いことに驚かされる。米国の大学や民間研究機関の潤沢な資金がそれを可能にしており、政策シンクタンク同様、ここでも民間非営利に回る資金の少なさが日本ではネックになっているのだが、例えばChina WINSの資金は一部はエネルギー省から出ており、官民の協力によって資金不足は乗り越えられよう。戦前海軍内に英国留学派が減ってドイツ留学派が増えたことが、日独の接近の遠因という(注)。信頼醸成といってしまうといかにも軟弱だが、人事交流は意外に馬鹿にできないのである。また、ヘンリー・スチムソンセンターは南アジアの核実験を契機に、インド、パキスタンそして中国から客員フェローを招いているし、大西洋評議会では大陸と台湾から客員フェローを招いており、共通のプログラムに参加させることで信頼醸成をはかっている。(政経塾ではすでにそれを実践していると言えなくもない。)迂遠なようでもあり、厄介でもあるのだが、善意の第三者としての力量は我が邦の安全保障上も不可欠である。

ただし、そのためには、紛争当事者を触発する何か(印パに対する核兵器解体施設の紹介や軍備管理に熱心な政治家との懇談、MRAの和解プログラムでの精神性の強調等)が必要である。わが国では何をもって紛争当事者間の和解にいたる「気づき」をもたらしうるか、今後の課題である。

- <参考文献>

- ・平松茂雄『中国の軍事力』文藝春秋

- ・Bates Gill “Limitied Engagement” Foreign Affairs July/August 1999

- ・Bates Gill “China’s Hollow Military”, The National Interest Summer1999

- ・Michael Swaine “Chinese Military Modernization and Asian Security”Asia/Pacific Research Center, Stanford University

- ・Nautilus Institute and GLOCOM “Energy, Environment and Security inNortheast Asia”

- ・Bates Gill “Limitied Engagement” Foreign Affairs July/August 1999

金子将史の論考

Thesis

-

- 2001/1/29

- 外交・安全保障

ポストモダン社会の軍隊

-

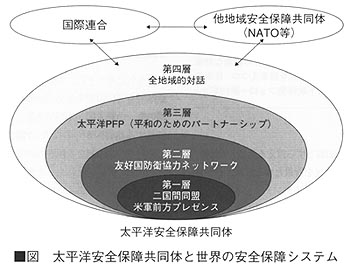

太平洋安全保障共同体試案

-

- 2000/12/29

- 外交・安全保障

英国の防衛政策

-

- 2000/11/28

- 外交・安全保障

集団的自衛権論議に求められるグランドデザインとは

-

- 2000/10/29

- 教育

国の競争優位と大学

-

- 2000/9/28

- 歴史・文化・伝統

アジアの戦争史は可能か

-

- 2000/8/29

- 外交・安全保障

NATOと日米同盟

-

- 2000/7/29

- 思想・哲学

パブリックディプロマシー~その歴史と役割

-

情報化の中の外交

-

- 2000/5/29

- 外交・安全保障

報告書「我が国のWMD拡散への取り組み」

-

- 2000/4/28

- 外交・安全保障

核軍縮を可能にする条件について ~NPT再検討会議を超えて

-

将来的な政策課題を先取りする仕組み ~大量破壊兵器拡散政策に見る日米比較

-

大量破壊兵器拡散 ~何が問題か

-

核不拡散とエネルギー問題

-

- 2000/1/29

- 外交・安全保障

日米関係への楽観を憂う

-

- 1999/12/29

- 外交・安全保障

米中の議論から日中の軍備管理/信頼醸成を構想する

-

- 1999/11/28

- 歴史・文化・伝統

2000年紀の皇室

-

- 1999/10/29

- 外交・安全保障

より安定した安全保障環境の構築のために、防衛庁・自衛隊に期待すること ~今求められる「防衛協力ネットワーク」構築への努力

-

- 1999/10/29

- 思想・哲学

政策立案・政策研究を支えるインフラストラクチャー

-

- 1999/9/28

- 外交・安全保障

包括的核実験禁止条約をめぐるダイナミクス

-

- 1999/8/29

- 外交・安全保障

国際社会の構造を変える大量破壊兵器拡散問題

-

- 1999/7/29

- 思想・哲学

説得するアメリカ ~その見えざる力と限界~

-

- 1999/6/28

- 思想・哲学

国際交流のニューコンセプトを求めて ~Pacific 21の挑戦

-

- 1999/5/29

- 外交・安全保障

「正しい戦争」は「適切な戦争」か?

-

- 1999/4/28

- 外交・安全保障

太平洋/大西洋リンケージ

-

- 1999/3/29

- 外交・安全保障

外交・安全保障政策シンクタンク設立のために

Masafumi Kaneko

第19期

金子 将史

かねこ・まさふみ

株式会社PHP研究所 取締役常務執行役員/政策シンクタンクPHP総研 代表・研究主幹

Mission

安全保障・外交政策 よりよい日本と世界のための政策シンタンクの創造