Thesis

太平洋安全保障共同体試案

半世紀を越え、日本人は戦争に巻き込まれる不幸から逃れ、平和と繁栄を享受してきた。しかし戦争はちょっとしたきっかけでも起きる。「備えあれば憂いなし」とあるように、さらなる平和を享受するためには備えが欠かせない。

太平洋安全保障共同体の必要性

戦争は多くの人の命を奪うと同時に、経済的な繁栄のブレーキともなる。日本は戦後、驚異的な発展を遂げ、世界第2位の経済大国となった。これが、日本人の営々たる努力によるものであることは疑いのないところだが、戦後55年間、日本が一度も戦争に巻き込まれなかったことも大きな要因である。同じことはアジア太平洋地域についてもいえる。同地域は近年経済危機に見舞われたが、1980年代以降の目覚しい経済発展・成長は、地域全体にまたがる大きな戦争がなかったことが大きい。

このように永きにわたる平和と繁栄を享受してきた多くの日本人にとって、日本が戦争に巻き込まれるような事態は想像だにできないだろう。実際、現在、日本本土を侵略しようという意図と能力を持っている国が周辺にあるかと言えば、それはないと言っていい。ロシアや中国、あるいは韓国が、日本を侵略するとは考えにくい。北朝鮮は確かに不安定要因だが、直接日本に軍事侵攻する確率は低い。つまり、今すぐ日本がなんらかの戦争に巻き込まれる危険性は極めて低い。

しかし、未来に目を転じるとそうはいかない。日本のすぐそばには朝鮮半島と台湾海峡という、戦争の潜在的な可能性を秘めた火薬庫がある。これが今後どのように展開するのか、長期はもちろん中期的にみても予測がつかない。

10年、20年、もっと先を見た場合、何が起こるのか全く分からないというのが国際社会である。ロシアは将来どうなるのか。中国は共産党支配が揺らいだり、あるいは強力なナショナリズムがそのはけ口をもとめるようになったらどうなるのか。朝鮮半島が統一された場合、その国は現在の韓国と同じく、日本の友邦国となるのか。実は日本の回りには不安定要因が溢れている。

こうした状況の中、アジア太平洋地域がこれから先もずっと戦争と無縁でいられるかどうかは、今からどのような努力をするかにかかっている。それは、それぞれの国が安全を維持するために軍事力を整備するのに任せているだけでは不十分である。大きな戦争につながる不確実性を減らす「秩序化」が欠かせない。それが「太平洋安全保障共同体」である。これを創出することは、21世紀のアジア太平洋地域に平和と繁栄を確かなものにするために不可欠である。

米国からのアプローチとその評価

「太平洋安全保障共同体」構想の詳細を述べる前に、アジア太平洋の安全保障の要である米国の考えを見ておきたい。

冷戦後、米国は、安全保障上の関心をヨーロッパからアジア太平洋に移してきた。現在、在欧米軍と在太平洋米軍の比率はほぼ1対1になっている。

1993年に政権をとったクリントン大統領の当初のアジア政策は、多国間の安保協議に振れた(注1)。そのため日本でも、多国間安保協議が冷戦期の軍事同盟に代替していくとの期待が高まった。しかし、北朝鮮の核危機や台湾海峡危機の影響などから再び軍事同盟や抑止力へのゆり戻しが起き、今ではアジア太平洋の安全保障は、同盟が主、安保対話は従という考え方が主流となっている。

他方で、その政策をつぶさに見ると、単なるバイ(同盟)とマルチ(安保対話)の折衷を超えた枠組が提起されていることが分かる。

昨年9月、コーエン国防長官が東南アジア諸国を歴訪した際、米国がタイ、フィリピン、豪州などと個別に行っている演習をPKOや人道援助の訓練を軸とした多国間の演習としてひとつにまとめる「チームチャレンジ」を議論した。この背景には、太平洋司令部が中心になって進めている「安全保障共同体(Security Communities:複数形であることに留意)」構想がある。安全保障共同体とは、「相互に戦う意図がなく、地域紛争の解決のために集団的に努力するような各種の共同体(同盟、ARF:ASEAN Regional Forumのような非軍事組織、地理的考慮や共通の懸念から共同する国家グループ)の集積」である(昨年3月のブレア太平洋司令長官の議会証言)。

これを米国は、地域協力、軍事訓練、即応性、演習の向上への協力で支えるという(こうした姿勢を「アジア太平洋地域イニシアティブ(APRI :Asia-Pacific Regional Initiative)」と呼ぶ)。

「安全保障共同体」構想やAPRIからうかがえるのは、東チモールのような問題は直接影響を受ける地域が取り組むようにし、自国の負担を軽減したいという米国の意図である。

こうした米国の変化に合わせ、米国の北東アジアの同盟相手国・友好国の間でも防衛協力が進んでいる。日韓では初の捜索救助共同演習が行われた。北朝鮮政策に関しても、日米韓の間で密接な政策調整が行われている。

以上をまとめると次のようになる。

第一に、各地域の米軍の存在と同盟によって脅威に対抗する抑止力を確保し、戦略的重要性の高い有事に際しては勝利を勝ち取る。

第二に、地域の危機には、地域の同盟国や友好国で対処する。米国は、平時には協力関係の促進や訓練を、有事の際には計画支援、通信システム、インテリジェンス、兵站、戦略的空輸などの側面支援だけを行う。

第三に、中国に関しては、基本的には直接の脅威とはしないが警戒はするという関与政策を継続し、問題の少ないレベルでの協力(PKOや軍事交流、捜索救助等)を行う。

この構想の利点と問題点は以下の通りである。

- <利点>

- ① 防衛面での協力によって、透明性が確保され、米国の同盟相手国や友好国間の不必要な相互不信を解消する。

- ② 地域的な低強度の危機に対するアジア諸国の対処能力、予防能力を強める。また、多国間演習や情報共有は、高強度の有事への対応を将来的に可能にする。

- ③ 米国と同盟相手国との負担の不均衡を是正する。

- ④ NATOのような多国間同盟を作るより、メンバー外の諸国(たとえば中国)の不信感を招きにくい。

- <問題点>

- ① 米国が「頭」、アジア諸国が「手足」という役割分担になる可能性がある。

- ② アジア太平洋地域「イニシアティブ」といいながら米国主導であり、米国にとってやっかいな問題(地位協定、基地問題等)については顧慮していない。

- ③ 中国やロシアへの対応が不十分で、「新しい冷戦」を招く危険がある。

日本からの構想

著者は、以前「米国の同盟相手国間(日、韓、豪、比、タイ等)での防衛協力の推進」を提案したことがあり(注2)、米国の安全保障共同体構想やAPRIの趣旨には賛成である。しかし、これらの主眼は米国益を利することである。我が国およびアジア諸国を利するかどうかは副次的である。したがって、我が国自身が自ら望ましい安全保障共同体の構想を打ち出し、米国や他の諸国と調整すべきである。そこで、日本の立場からアジア太平洋の平和と安定を実現する安全保障共同体について試案を展開する。

|

<基本構造>

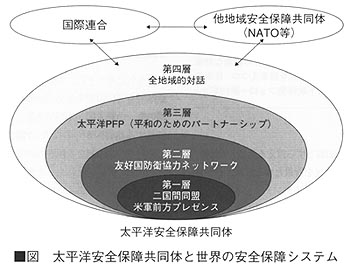

安全保障共同体の基本構造は、次の四層からなる(図参照)。

第一層: 米軍の前方プレゼンスと同盟による抑止力の維持

第二層: 米国同盟相手国・友好国間の防衛協力の促進と一定の機構化

第三層: アジア版PFP(平和のためのパートナーシップ:Partnership for Peace)

第四層: 北朝鮮をも含む全地域的対話の促進

第一層に関しては、ほぼ現状維持だが、運用上の調整が必要である。意思決定があまりに米国に偏りすぎており、日本が意思決定に参画できるようにすべきである。この点については、核戦略について核計画グループという機関を設けているNATOを参考に、意思決定メカニズムを国民にも見えやすい形で成熟させていく。

第二層に関しては、米国の構想同様、米国の同盟相手国(日、韓、豪、比、タイ、シンガポール、加)や友好国(マレーシア、インドネシア)で、捜索救助、教育訓練、演習、PKO等を行い、危機対処・予防能力を高める。

加えて、米国とその同盟相手国による政治的枠組を設立し、域内諸問題についての認識の共有、軍事技術の標準化や多国間演習、情報共有、基地問題や地位協定問題、ドクトリンの調整等の米国とその他諸国の関係の調整を行う。自衛隊の海外活動もこの場で合意を得る。

第三層のアジア版PFPは、NATOがロシアや中東欧諸国と実施しているPFPをモデルとしている。PFPは、NATOと中東欧諸国が個別に協力協定を結んで、PKOに関する演習を行うなど信頼醸成を図るものである。アジア太平洋にはNATOに当るものがないので、どのようにこの枠組を創り出すかが問題だが、①北東アジア(日米韓中露)のようなエリア毎に協力協定策定、②ARFやAPECの下に枠組設置、③日米同盟と中国、日米同盟とロシアというように同盟と特定国で協力協定を策定、といった方向が考えられる。第二層との違いは、指揮権の統合化、軍事情報の共有、軍事技術の共通化といった面で限界があることである。

第四層については、ARFやAPECをはじめ、先日定例化が合意された日韓中の首脳会談、シンガポールが提案しているASEAN+日韓中の東アジアサミット等の対話枠組を強化していく。具体的には事務局機能の強化や調査研究機関の設置などがあげられる。特に重要なのは情報収集能力の向上である。

以上の構想の根底にあるのは、次のような考え方である。

- ①バランスのよい太平洋関係とアジアの主体性

- 従来、日米同盟は非対称と言われ続け、日本がもっと責任を担うべきだとする議論が多かった。しかし、軍事的負担だけでなく、意思決定における非対称も正されねばならない。

- ②思考における二国間主義からの解放

- 日本の、あるいはアジア諸国の安全保障・外交政策は、米国と自国の関係ばかりに力点をおいてきた。米国以外の国々との防衛協力を柔軟に追求すべきである。

- ③冷戦を再現させない

- 日米両国には中国の台頭を強く懸念する声がある。確かに、中国がそれを望めば、遠くない将来、地域的な軍事展開能力を持つ軍事大国になることは予測できる。過剰な対立を招かないよう冷静な対応が必要である。台湾問題はあるが、その他の点では、日中は利益が一致する点が多い。PKOの共同派遣など、簡単なレベルでの防衛協力を検討し、敵対関係の緩和に努めるべきである。

- ④対日不信感の解消

- アジア太平洋諸国の中には、日本の軍国主義復活への警戒心が根強く存在している。従来、この問題は、謝罪や経済協力を通じて解消されるものとみなされてきた。しかし、日韓以上に対立してきた欧州の信頼関係は、ドイツの謝罪ではなく、ドイツが防衛についての意思決定をNATOの枠組に委ね、軍事的協力を進めた結果培われた。これを参考に、日本の防衛政策に対して意見を述べる政治的枠組を提供する。特に、日韓の防衛協力は、統一コリアが日本に敵対的になることを防ぐ意味で緊急の課題である。

- ⑤日本は頭での貢献も目指せ

- 日本はバランスのとれた役割を担うべきである。それには、手足となって汗を流すことも大事だが、頭での貢献とのバランスが重要である。

- ⑥同盟の風化を避ける

- 試案は日米同盟を薄めようという方向性をもったものではない。アジア諸国の反米感情を抑え、米国の海外関与への負担感を軽減することで、米国のアジア太平洋への関与を確保し、日米関係を広範な支持に基づいた太平洋関係へ鍛え直していこうとするものである。

アジア太平洋では、地域の経済協力を促進しようという議論は盛んである。しかし、欧州の例がまさに示しているように、地域的な経済協力は、安全保障面での秩序形成があってはじめて安定したものとなる(注3)。紛争が起こることは防げないかもしれないが、適当な秩序が存在していればアジア太平洋の繁栄と平和を脅かす大戦争の芽を摘むことができる。上記の構想は、日本が明確なビジョンと周到な準備に基づいて積極的に動けば十分に現実化できる内容である。今すぐ安全保障秩序について骨太な設計図を描き、少しでも前進しなければならない。

(注1) 1993年のAPEC会議で、クリントン大統領は新太平洋共同体構想を発表した。同年の韓国国会での演説で、①アジア太平洋地域における米国の関与の継続と前方展開戦力の維持、②多国間の安保協議、③核兵器など大量破壊兵器の拡散防止、④民主主義の促進、を柱とするアジア太平洋の安全保障政策を発表した。

(注2) 金子将史 1998年「今求められる『防衛協力ネットワーク』構築への努力」

https://www.mskj.or.jp/ronbun/kanekomout0006-1.pdf

(注3) 中曽根・佐藤・村上・西部『共同研究冷戦以後』(文藝春秋社)

金子将史の論考

Thesis

-

- 2001/1/29

- 外交・安全保障

ポストモダン社会の軍隊

-

太平洋安全保障共同体試案

-

- 2000/12/29

- 外交・安全保障

英国の防衛政策

-

- 2000/11/28

- 外交・安全保障

集団的自衛権論議に求められるグランドデザインとは

-

- 2000/10/29

- 教育

国の競争優位と大学

-

- 2000/9/28

- 歴史・文化・伝統

アジアの戦争史は可能か

-

- 2000/8/29

- 外交・安全保障

NATOと日米同盟

-

- 2000/7/29

- 思想・哲学

パブリックディプロマシー~その歴史と役割

-

情報化の中の外交

-

- 2000/5/29

- 外交・安全保障

報告書「我が国のWMD拡散への取り組み」

-

- 2000/4/28

- 外交・安全保障

核軍縮を可能にする条件について ~NPT再検討会議を超えて

-

将来的な政策課題を先取りする仕組み ~大量破壊兵器拡散政策に見る日米比較

-

大量破壊兵器拡散 ~何が問題か

-

核不拡散とエネルギー問題

-

- 2000/1/29

- 外交・安全保障

日米関係への楽観を憂う

-

- 1999/12/29

- 外交・安全保障

米中の議論から日中の軍備管理/信頼醸成を構想する

-

- 1999/11/28

- 歴史・文化・伝統

2000年紀の皇室

-

- 1999/10/29

- 外交・安全保障

より安定した安全保障環境の構築のために、防衛庁・自衛隊に期待すること ~今求められる「防衛協力ネットワーク」構築への努力

-

- 1999/10/29

- 思想・哲学

政策立案・政策研究を支えるインフラストラクチャー

-

- 1999/9/28

- 外交・安全保障

包括的核実験禁止条約をめぐるダイナミクス

-

- 1999/8/29

- 外交・安全保障

国際社会の構造を変える大量破壊兵器拡散問題

-

- 1999/7/29

- 思想・哲学

説得するアメリカ ~その見えざる力と限界~

-

- 1999/6/28

- 思想・哲学

国際交流のニューコンセプトを求めて ~Pacific 21の挑戦

-

- 1999/5/29

- 外交・安全保障

「正しい戦争」は「適切な戦争」か?

-

- 1999/4/28

- 外交・安全保障

太平洋/大西洋リンケージ

-

- 1999/3/29

- 外交・安全保障

外交・安全保障政策シンクタンク設立のために

Masafumi Kaneko

第19期

金子 将史

かねこ・まさふみ

株式会社PHP研究所 取締役常務執行役員/政策シンクタンクPHP総研 代表・研究主幹

Mission

安全保障・外交政策 よりよい日本と世界のための政策シンタンクの創造