Thesis

英国の防衛政策

はじめに

本月は英国国防省を訪問したこともあり、本報告では、英国の防衛政策を我が国の防衛政策に関連付けながら論じていくことにしたい。日本では英国の防衛政策はせいぜい核政策の観点から取り上げられる程度であるが、英国の防衛政策を知ることは日本にとって有意義な視点を与えてくれると考えられる。

先月の月例でも触れた米国のアーミテージグループの対日政策提言レポートでも、「米英の特殊関係(special relationship)を日米同盟のモデルとみなす」とし、そうしたモデルを実現するための要素として、尖閣諸島を含む日本防衛への米国のコミットメントの再確認、新ガイドラインの誠実な履行、日米の統合性の強化、日本のPKOや人道的支援への全面的な参加、人為的な数値ではなく地域の安全保障環境を反映した軍事力、米国の軍事技術の優先的な供与、日米ミサイル防衛協力の範囲拡大、を挙げている。「米英の特殊関係」とはしばしば耳にする言葉であり、それをモデルとするというキャッチフレーズは耳に心地よくはあるのだが、それが何を示しているのかは必ずしも分明ではない。

にもかかわらず、日米関係を米英関係のアナロジーで考えることには意義がある。

米英関係で言えば、当然英国の立場にあるわけで、日本にとっては、特に英国の立場を理解することから多くの示唆が得られると思われる。日本にとってそうであるように、英国にとっても、同盟関係の中で統合を進める一方で、自国の防衛政策や軍事力の独立性を維持することは大きな課題でありつづけてきた。また、欧州の中での自国の位置づけと米英関係への配慮を並存させることの必要性とその結果生じるジレンマも、日本にとっての対アジア政策と対米政策の関係と比較可能である。米英関係については多くの研究書が存在し、日本語でかかれた論文もあるが、私は米英関係それ自体ではなく、米英関係やNATOの中で英国がどのような防衛政策を形成しているのかに関心がある。

日本がとるべき道を考える場合には、米英関係やNATOそれ自体を参照するよりも、そうした国家間関係の中でイギリスという国がどのように振舞ってきたか、防衛政策をどのように形作っているかをたどる方が直接の指針となると考えるからである。とりかかったばかりで不十分なところが目につく報告とは思うが、今後の研究の方向性を示すものとしてお読みいただきたい。

危機管理概念

1月31日に、キングスカレッジロンドンのプログラムの一環で英国国防省を訪問する機会を得た。Overseas Secretariatの長であるステファン・ポラード氏を始めとする4人のスタッフから話を聞いたが、興味深かったのは、危機管理という概念で非常に大きな範囲の活動がカバーされていることである。英国の軍事ドクトリンでは、危機は「可視的である場合とない場合があり、国家安全保障、国益、国際的な平和と安定を脅かし、決定と行動を必要とするような状況である」とされ、危機管理は「危機を防止し、封じこめ、削減し、または解決する手段に与えられる名称であり、必要であれば戦争に移行することも含む」と定義されている。

当日のプレゼンテーションでは、人道的援助から、フォークランド紛争や湾岸戦争までが危機の概念で扱われていた。もちろん様々な危機のレベルは区別されているが、基本的には同一のプロセスで危機管理が行われていく。自衛隊は、活動範囲に各種の制約が設けられているので、国土防衛、周辺事態対処、PKO、テロや災害への対処は本質的に異なるカテゴリーとして扱われる傾向があるように思われるが、英国の場合はそのような意味での仕切りは存在しない。これは、法的な位置づけ方の違いかも知れないので、その点は今後確認したい。派遣される部隊には危機の性格に応じた訓練を施すとの由であり、危機の性質毎に実行のマニュアルは違うのだろうが、各種の危機は基本的に以下のようなプロセスで処理されるという。

- 軍の派遣が必要になりそうな状況が発生すると、Current Commitment Team(CCT)が国防省に設置される。CCTは潜在的危機をモニターし、他の省庁や同盟国、国際機関と調整する。常設統合本部に対して初期段階での戦略計画ガイダンスを発行する。

- 同時にContingency Planning Team(CPT)が軍の常設統合本部に設置される。CPTは潜在的危機をモニターし、適切なコンティンジェンシープランを検討し、上記ガイダンスに併せて初期のプランニングを行う。他国やNATO、WEUとも調整する。

- 防衛参謀本部長と常設副長官が各大臣へのアドバイスを行う。大臣達の指示があれば、防衛参謀長は、統合作戦本部長や他の司令官にプランニング指令を発し、初期のプランニングガイダンスを補強する。

- CCTとCPTによって「戦略的評価」が完成される。これに基づいて、防衛参謀本部長と大臣に対する実行可能性、部隊の性質と規模、インプリケーションとコストについてのアドバイスが行われる。

- 大臣達(各大臣、閣議、閣内海外政策・防衛委員会)が行動の方向性について同意すると、防衛参謀長が任命された統合司令官に対して戦略的指令を発する。

- 統合司令官は最高レベルの作戦命令を下し、防衛参謀長指令における軍事的戦略指令を拡大し、ミッションステートメントを含んだミッション指令を統合軍司令官に発令する。

- 統合軍司令官は戦闘計画や戦術レベルでの作戦目標を決定する。

- 同時に防衛危機管理組織は状況をモニターし、大臣達にアドバイスし、必要であれば戦略指令を調整する。

- 危機を通じてメディア作戦が行われる。

- 紛争を通じて学習過程があり、経験からの教訓が応用される。危機後に作戦の徹底的な分析が行われる。

こうした危機管理は、英国が単独で行うこともあるし、同盟国等と連合して行う場合もある。後者の場合、当然関係国との調整が重要になるが、国防省の人々が強調していたのは「国連PKO軍やNATO軍というものが実体として存在しているわけではない。

国連やNATOの依頼を受け、それにどれだけの資産を提供するかはあくまで我が国が能力等を勘案しつつ決定する」ということである。これは当たり前のことではあるが、近年自衛隊の活動が他国との集団的な枠組で行われることが増えており、集団的自衛権解釈の変更が(12月月例参照)俎上に上っている今日、この点を確認することは重要であろう。集団的枠組ができれば自動的に個々の国の役割が決まる、というわけではない。集団的な危機管理のメカニズムでは、危機が生じたときにどう対処するか協議して方針を決定することになるが、決定にあたって決定を履行するためにどの国がどれだけの能力を投入するかという側面が抜け落ちるとただの宣言で終わってしまう。

湾岸戦争型を含む集団的安全保障、アジア太平洋における地域的な安全保障機構、あるいは日米安保の強化でもよいのだが、我が国が何らかの集団的な枠組を確立しようとする場合、実際に参加各国がどの程度の資産をどのような危機にあたって割くことが可能なのかを看過して枠組だけ確立しても画餅に終わるであろうし、我が国自身もどのような基準でどの程度の資産を提供するのかを絶えず決断を迫られることになる。

NATOと米英特殊関係の並存

よく知られているように、NATOの歴史は、米国との関係を優先する大西洋重視派と欧州の主体性を優先する欧州重視派が絶えずせめぎあってきた歴史である。

英国は典型的な大西洋重視派として振舞ってきたわけであるが、近年欧州の主体性にも理解を示すようになっている。英国の国防政策といえばそうしたNATO内での姿勢に焦点が集まりがちであるが、英国の防衛政策はNATO枠内で行動することのみを想定しているわけではない。フォークランド紛争は言うまでもなく、米国と共同で行ったイラク空爆もNATOとは無関係に遂行されている。そして、これらのNATO外での行動の例は、英国の防衛政策の中で米英関係の占める場所の大きさを示している。

フォークランド紛争ではイギリスとアルゼンチンとの領土紛争だったが、米国はアルゼンチン軍の軍事計画や部隊移動の情報を提供している。レーガンとサッチャーとの個人的な関係があったにせよ、米国が、アメリカ大陸という自国にとって死活的な地域を不安定化する危険を犯してまで、英国との情報協力を優先したことは特筆すべきであろう。

日本の感覚から見て不思議な感じがするのは、米英ともにNATOに属しながら、それとは別に特殊な関係が存在するということである。簡単な比較は出来ないが、このことは、日米同盟を維持しつつ、アジア太平洋での地域的防衛機構を創出することが可能であることを示しているともいえる。

地域的防衛機構といっても結局は主権国家の集まりである以上、自国の安全を保障する手段を全てそれに委ねる必要はなく、その中の二国間でのより強固な協定を結んでもよいわけである。いずれにしても、集団的防衛機構と二国間関係の関係というのは一般に思われている以上に複雑である。例えば米国がテロへの報復としてリビアを爆撃しようとしたとき、米軍基地を置く英国以外の国は基地使用を拒否したという。丁度日米関係における事前協議と同じような問題が生じているわけである。

それにしても、そのような関係はいかにして可能なのだろうか。米英の間には日米安保条約のような縛りの強い取り決めが存在しているわけではない。

船橋洋一は、戦後の英国の米軍への基地使用協定がほとんど覚書程度の非公式協定であるなど、米英関係においては日常的な協議を始めとする非公式な関係が重要な地位を占めていると指摘している。両国首脳のコミットメントも特殊関係を支えているだろう。しかし、米英特殊関係の中核とされる情報協力と核協力に加え、装備品協力や演習等でもう少し制度化された関係も存在していると思われる。NATO全体での取り決めと、英米のような二国間での取り決めを分けて整理し、その履行を国内的に担保している法的・組織的枠組を見ていく必要があろう。

同盟関係の中の防衛政策

従来、NATOや米英関係の研究は汗牛充棟であったが、そうした集団防衛の関係の中で、個々の国がどのような防衛政策をとるのか、集団防衛協定を結ぶことで個々の国の防衛政策はどのように制約されるのか、またされないのかについてはあまり研究がなく、せいぜいバードンシェアリングの文脈から議論される程度であった。

例外と言っていいのはJan Willem Honig博士がオランダの防衛政策について論じた “Defense Policy in the North Atlantic Alliance”である。幸いなことに博士はキングスカレッジロンドンのシニアレクチャラーなので、博士の驥尾に触れつつ、英国や日本のケースを比較しながら研究してみたいと考えている。さしあたり、指揮系統、ドクトリンの調整、連合作戦計画、演習、防衛力整備、リエゾン組織の位置づけなどがテーマになろう。やや複雑になるがNATOのような多国間の防衛機構と英米関係のような二国間関係がどのような政策体系の中で並存しているのかも検討できればと考えている。

英国も、日本がそうであるように、同盟の統合性の中で主権や独立性をいかに維持していくのか苦慮してきた。

英国は、連合作戦のためのドクトリンを作成するなどして同盟国との統合性を高める一方で、自律性を確保するために核兵器まで保有してきた。TMD配備が決まれば否応なく指揮、統制、通信、情報、作戦の統合が問題になってくることもあり、同盟の中で統合性と自律性をどのように並存させるかは日本にとって極めて今日的なテーマである。

マイケル・グリーンのような人は、バランスのとれた日米安保の鍵は自律性ではなく、統合性だと主張する。グリーンは、日本が有事法制や秘密情報法のような自律性を高める措置を行うことが統合性を高めることになるとも言っているので、日本の自律性全体を否定しているわけではないが、米国が将来的にアジア太平洋地域から撤退する可能性が常に存在する以上、日本にとって自律性を論じないわけにはいかないだろう。

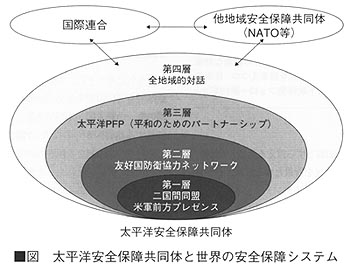

また、連合作戦を行う方が望ましいケース(日本有事)と単独で行動するしかないケース(おそらくは尖閣問題)が存在し、米英間でもスエズ危機が両者が全く異なるアプローチを採用したケースがある。また、主権や独立性の確保の問題とは別に、地域的防衛機構と二国間防衛関係の並存も注目される。NATOほどではないにしても、アジア太平洋のlike-mindedな諸国間での防衛協力を促進しようという機運が高まっており、地域的防衛機構と二国間防衛関係の並存は日本にとって将来的な課題と言える。

英国の例はこうした二重の意味で日本の政策にとっての関連性を強めているのである。日英の比較は、米国が繰り出してくる圧倒的に説得的な主張の前でも、バランスのとれた視点を失わないための洞察を与えてくれるはずである。

| ■ 参考文献 |

- 船橋洋一『同盟を考える』岩波新書

- Jan Willem Honig,’Defense Policy in the North Atlantic Alliance’,Praeger Publishers

- Ritchie Ovendale, ‘Anglo American Relations in the Twentieth Century’,St.Martin’s Press

- IISS Special Report, The United States and Japan : Advancing Towarda Mature Partnership

金子将史の論考

Thesis

-

- 2001/1/29

- 外交・安全保障

ポストモダン社会の軍隊

-

太平洋安全保障共同体試案

-

- 2000/12/29

- 外交・安全保障

英国の防衛政策

-

- 2000/11/28

- 外交・安全保障

集団的自衛権論議に求められるグランドデザインとは

-

- 2000/10/29

- 教育

国の競争優位と大学

-

- 2000/9/28

- 歴史・文化・伝統

アジアの戦争史は可能か

-

- 2000/8/29

- 外交・安全保障

NATOと日米同盟

-

- 2000/7/29

- 思想・哲学

パブリックディプロマシー~その歴史と役割

-

情報化の中の外交

-

- 2000/5/29

- 外交・安全保障

報告書「我が国のWMD拡散への取り組み」

-

- 2000/4/28

- 外交・安全保障

核軍縮を可能にする条件について ~NPT再検討会議を超えて

-

将来的な政策課題を先取りする仕組み ~大量破壊兵器拡散政策に見る日米比較

-

大量破壊兵器拡散 ~何が問題か

-

核不拡散とエネルギー問題

-

- 2000/1/29

- 外交・安全保障

日米関係への楽観を憂う

-

- 1999/12/29

- 外交・安全保障

米中の議論から日中の軍備管理/信頼醸成を構想する

-

- 1999/11/28

- 歴史・文化・伝統

2000年紀の皇室

-

- 1999/10/29

- 外交・安全保障

より安定した安全保障環境の構築のために、防衛庁・自衛隊に期待すること ~今求められる「防衛協力ネットワーク」構築への努力

-

- 1999/10/29

- 思想・哲学

政策立案・政策研究を支えるインフラストラクチャー

-

- 1999/9/28

- 外交・安全保障

包括的核実験禁止条約をめぐるダイナミクス

-

- 1999/8/29

- 外交・安全保障

国際社会の構造を変える大量破壊兵器拡散問題

-

- 1999/7/29

- 思想・哲学

説得するアメリカ ~その見えざる力と限界~

-

- 1999/6/28

- 思想・哲学

国際交流のニューコンセプトを求めて ~Pacific 21の挑戦

-

- 1999/5/29

- 外交・安全保障

「正しい戦争」は「適切な戦争」か?

-

- 1999/4/28

- 外交・安全保障

太平洋/大西洋リンケージ

-

- 1999/3/29

- 外交・安全保障

外交・安全保障政策シンクタンク設立のために

Masafumi Kaneko

第19期

金子 将史

かねこ・まさふみ

株式会社PHP研究所 取締役常務執行役員/政策シンクタンクPHP総研 代表・研究主幹

Mission

安全保障・外交政策 よりよい日本と世界のための政策シンタンクの創造