Thesis

パブリックディプロマシー~その歴史と役割

7月の月例でも述べたように、7月末から8月にかけてパブリックディプロマシー(Public Diplomacy)についての調査を行った。主な取材先は、旧USIAの役人や現役のパブリックディプロマシー担当者、議会によるチェック機関であるUS Advisory Commission on Public Diplomacyの事務方、関係するNGOの責任者等である。

パブリックディプロマシーにあたる適当な日本語を探すのは難しく、米国大使館のホームページでは「開かれた外交」などと訳してあるが、適当とは言えない。対応する概念が日本に存在しないことも一つの理由であろうが、本報告ではパブリックディプロマシーと表記することにする。

パブリックディプロマシーは、言ってみれば、企業で言う広告や広報にあたるものであるが、単純に海外での米国のイメージをアップさせるというものではなく、安全保障や外交といったハイポリティクスと密接に関係しており、我が国でも参考になるところが多い。また、パブリックディプロマシーには、米国という国のエッセンスがよく現れており、その意味でも興味深い考察対象である。

1.パブリックディプロマシーとは何か

先日も書いたので繰り返しめくが、パブリックディプロマシーは「外国の市民を理解し、情報を与え、影響を与えることと、米国の市民や組織と海外のカウンターパートとの対話を促進することを通じて米国の国益と安全保障を高めようとする(旧USIAの定義)」政府の活動である。

USIAやVoice of Americaで要職を歴任し、“Communication with the world”の著者でもあるTuch氏は、パブリックディプロマシーは、情報提供活動(体外広報、海外向け放送)と教育・文化交流を包含する米国独特の概念であると指摘する。情報提供活動も教育・文化交流もそれぞれ多くの国に存在するが、両者を一くくりして一つの政策領域とみなしているのは米国だけあると語る。英国のパブリックディプロマシーという言い方をする研究者もいるので、両者の結合が本当に米国にしかないのかどうか定かではないが、パブリックディプロマシーが、情報提供活動と教育・文化交流を含むハイブリッド的な政策領域であることは抑えておく必要がある。

パブリックディプロマシーに含まれるのは以下のような活動である。

- Website 、Electric Journals 、Speakers派遣、Information Resource Centers(日本で言えばアメリカン・センター)等による情報提供

- フルブライトプログラムや市民の交換制度、International Visitor Programs等による教育・文化交流

- Voice of America(以下VOA)等の海外放送

こうして並べてみてもどうということはないようであるが、重要なことは、こうした活動は漫然と行われているのではなく、各国・各地域毎に目標が設定され、戦略的に実施されているということである。米国の当該国への政策の優先順位と密接に関連させながら、各種の活動が企画され、資源が配分されていくのである。

2.USIAの歴史

長年にわたってパブリックディプロマシーを担ってきたのはUSIA(United States Information Agency)であり、USIAが昨年国務省に統合されるまでのパブリックディプロマシーの歴史はそのままUSIAの歴史に重ねることが出来る。以下時系列的に概観してみよう。

<USIA前史>

情報活動に関しては、第1次大戦期、ウィルソン大統領は、クリール委員会として知られるthe Committee on Public Informationを設置し、第二次大戦期にはthe Office of War Informationを設立し、VOAの対外放送もこの下に置かれた。米国高官の公式声明の全文をファイル・頒布する後のWireless File、現在の Washington Fileは1935年に始まっている。

文化・教育交流については、まず南米から始まっているのが興味深い。現在にいたるまで続いているInternational Visitor Program(海外のリーダーを米国に呼び、カウンターパートに会わせるプログラム)は戦時下の1941年に国務省の下でスタートしている。

第二次大戦後の画期は、1946年のフルブライト法の成立であろう。この法律に基づいて行われているフルブライトプログラムは日本でもよく知られている。

また、1948年にはスミス=ムント法として知られる米国情報・教育交換法が成立し、海外のオーディエンスを対象にした米国政府の営みが米国民に向けられることを禁じた。この法律は現在も生きており、対外向けのPublic Diplomacyと国内向けのPublic Affairsは厳格に区別される。ここには米国民の政府プロパガンダへの不信が顕著に表れているが、現在のようなメディア社会では、対外的な情報活動は、すぐに国内にフィードバックされるし、とりわけインターネットを活用するようになってくるとこの区別はますます曖昧になってくる。この度インタビューした役人の一人は、自分の組織のチラシのようなカードを手渡そうとしながら「あなたは米国市民か」と尋ね、これを渡すときはこの質問を必ずしなければならないのだ、と解説してくれたものである。いささか戯画的とも言えるが、Public DiplomacyとPublic Affairsは米国では、法律によって厳格に区別されていることは重要である。

また、日独両国において、国務省によって集中的な再教育プログラムが行われていることも特筆されるべきであろう。

<USIAの歴史>

1953年、アイゼンハワー大統領は、従来国務省に置かれていたVOAを含む全ての対外情報活動を行う機関としてUSIAを設置した。ちなみにUSIAの海外ブランチはUSISと呼ばれた。この際には、教育交換プログラムは国務省に残されている。

1958年のブリュッセルワールドフェア以降、USIAは世界の主要なエキスポにおける米国パビリオンの設営に責任を負っている。

1961年には、高名なテレビパーソナリティのエドワード・マローが長官に就任し、USIAのプレゼンスは高まった。彼は歴代USIA長官の中でも偶像的存在であり、「国際的なコミュニケーション連鎖における真に重要な繋がりは、個人的な接触が最善のかたちでブリッジする、最後の3フィートである」という名言を残している。

1961年にはニューヨークに海外プレスセンターが設置され、特派員に便宜を供することになる。

60年代の主要な事件、キューバ危機やベトナム戦争の重要な局面の意思決定会議にも、USIAの高官は参加して意見を具申している。ベトナム戦争では、ベトナムには、USISに替わり、武官・文官の情報活動を統合するThe Joint U.S. Public Affairs Officeが設置されるという異例な措置がとられている。

1971年、シェークスピア長官は、USIAのトッププライオリティを、ソビエト帝国主義を打ち破るための反共キャンペーンにあるとした。

1978年、カーター大統領は、国務省にあった教育文化局をUSIAに統合し、名称もUSICA(US International Communication Agency)に変えられた。カーター政権下では、USICAの職員は、人権プログラムの促進に積極的な役割を果たした。

1982年、レーガン大統領は、名称をUSIAに戻す。レーガン大統領の任期中8年にわたってUSIA長官を務めたチャールズ・ウィックは、レーガン大統領との個人的な強い繋がりを背景にして強い影響力を持った長官であった。ウィックは、彼とゴルバチョフの情報についての会談以降、ソ連の反米宣伝が減少し、ソ連の各種の開放政策がもたらされていったと回想している。VOAを始めとする米国の対外的な情報提供活動は、東欧の活動家を励まし、あの劇的な冷戦の終結の素地を準備したとしばしば指摘される。

<USIAの終焉>

皮肉なことに、冷戦の終結に力あったUSIAは、冷戦終結以降、その存在意義、特にその見えにくい費用対効果が疑義にさらされることになった。湾岸戦争やコソボ紛争でも、USIAは積極的に動いたが、一部では、ミロシェビッチの宣伝に十分対抗できなかったと批判された。最終的に、USIAは1999年の秋、その歴史を閉じることになるのだが、国務省への統合劇は、多分に政治的な側面を含むものであったと言われる。信じにくいことではあるが、USIAと軍備管理軍縮庁の国務省への統合の決定は、何かにつけ米国の海外への関与に否定的な上院のヘルムズ外交委員長に、化学兵器禁止条約の批准を飲ませるための取引だったというもっぱらの評判である。

今回取材した中の何人かが述べていたように、USIAの国務省への統合過程は、まだその途上にあるといってよく、現時点で評価するのは早計である。ここでは、先月の月例でも紹介したように、情報化時代の中で柔軟かつ市民とのダイレクトな関係性構築に長じるパブリックディプロマシーの役割が高まっていると指摘する論者が多いのであるが、国務省への統合は、国務省の体質改善に繋がり、パブリックディプロマシーを対外政策の中心に近づけると評価する向きと、国務省の悪名高い官僚主義にUSIAの持っていた柔軟性が押しつぶされ、また大統領に直接意見具申する機会が喪失されることから実質的な格下げになると否定的な反応があることを指摘するにとどめたい。

3.プロパガンダでも親善でもなく

歴史を振り返れば容易に分かるように、米国のパブリックディプロマシーは、日本の対外広報活動に比べ、非常にアグレッシブであり、対象国の市民の考え方に影響を与えることに積極的である。いかにもアメリカらしいのは、「アメリカのありのままを知らしめ、体験させることが、結局は共産主義その他の敵対的イデオロギーから覚醒することにつながる」という色彩が濃厚であることである。これは、アメリカをとにかくよく見せるためにいいことばかり言うというプロパガンダとは違うところで、パブリックディプロマシーは、言論の自由、開かれた社会といった価値と非常によくマッチするものである。

もちろん、ベトナム戦争のような危機的局面で、米国が常に正直であったかというとそんなことはない。また、米国でも軍によるPsychological Operationも当然行われているわけだが、ことパブリックディプロマシーに関しては、ソ連の行っていたような宣伝とは、本質的に異なる部分もあるように思われる。ソ連の宣伝が、ありのままの姿を隠すことによってコミュニケーション目的を達成するというものだったとすると、米国のパブリックディプロマシーは、選択的にありのままをさらすことによってコミュニケーション目的を達成するものではないか。その意味で、ターゲットの立場からすると、たしかに米国のパブリックディプロマシーによって提供される情報や経験は、米国の現実について知る手がかりとなるのであるが、そうした情報や経験が価値自由的なものと考えるのは素朴にすぎる。他方で、そこで得られる情報や経験は、それはそれとして意味があることも間違いがなく、重要なのは、そうした情報や経験を相対化し、多角的に判断する主体性を持っているかということにつきる。

例えば、1950年代に、米国は日本の労働運動のリーダーを米国に招聘しているが、これが日本の労働組合の赤化を防ぐ役割を企図し、実際そう機能したことは明らかである。もちろん米国が労働運動のリーダー達をだましたわけではないし、米国は考えるきっかけを与えたにすぎない。しかし、ここからは仮定の話であるが、そうであるにせよ、もし労働組合のリーダー達が、他の参照枠組を持っておらず、他にあり得た可能性からも目をそらしてしまったのだとしたら、それは問題含みである。が、言うまでもなく、それは米国の責任ではなく日本人自身の問題である。

パブリックディプロマシーを、試食販売のようなものだと考えてみよう。米国の供するメニューはそれなりにおいしい。それまでまずいものばかり食べてきたのであればなおさらである。米国が、自分の商品をプロモーションしようと努めるのは当然だし、そこでその商品を買うのはかまわない。しかし、もっといい商品があるかもしれないのに、それを知ろうともしないでその商品を買うのは賢明とは言えない。

パブリックディプロマシーのような活動を紹介すると、米国のプロパガンダだ、と反応する向きもあろう。今回インタビューした実務家の一人も、プロパガンダという側面がないとは言わない、と明言した。しかし、広告会社に務めたことがあるから言うのではないが、私はむしろ広告やセールスプロモーションに近いと思う。そして広告がそうであるように、それを無償で客観的な情報提供であると考えるのはあまりにナイーブというまでの話である。何らかの形で海外のオーディエンスにコミュニケーションする必要があり、資源が有限である以上、米国がコミュニケーションターゲットを設定し、効果的な手段を採用するのは当然であり、伝達内容に虚偽がないのであれば咎めることはできない。

そうなると我が国が考えるべきは以下の点である。

まず、米国のパブリックディプロマシーを始めとする海外政府からの情報提供については、多角的な視点からこれを評価し、日本にとって何が本当に重要なのかを判断していく、情報利用における主体性を保つことである。しばしば日本の学者もUSIAのプログラムで米国視察を行っており、それ自体はよいことであるし、米国の裏の意図を忖度する必要もないが、意識的に視察で得られた視点や情報を相対化するようにした方がよいように思う。

そして、情報の提供者としては、必要なオーディエンスに、適切なコミュニケーションが行えるよう、コミュニケーション目標とターゲットを設定し、コミュニケーション手段を選択することである。ホームページに載せとけばいいだろう、という姿勢で効果的なコミュニケーションができると考えているのだとするとあまりに自意識過剰である。

肝心なことは、対外的なコミュニケーションは、企業と消費者の関係がそうである以上に長期的な関係構築に配慮するものでなくてはならないということである。そうである以上、ますます虚偽は禁物であり、正直にこしたことはない。メッキをしてもいずれは剥げる。その点こそ米国のパブリックディプロマシーに学ぶべきところであろう。

金子将史の論考

Thesis

-

- 2001/1/29

- 外交・安全保障

ポストモダン社会の軍隊

-

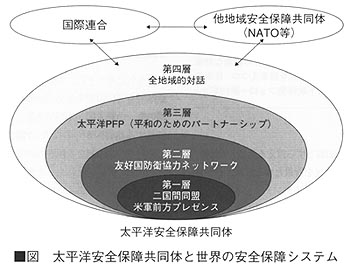

太平洋安全保障共同体試案

-

- 2000/12/29

- 外交・安全保障

英国の防衛政策

-

- 2000/11/28

- 外交・安全保障

集団的自衛権論議に求められるグランドデザインとは

-

- 2000/10/29

- 教育

国の競争優位と大学

-

- 2000/9/28

- 歴史・文化・伝統

アジアの戦争史は可能か

-

- 2000/8/29

- 外交・安全保障

NATOと日米同盟

-

- 2000/7/29

- 思想・哲学

パブリックディプロマシー~その歴史と役割

-

情報化の中の外交

-

- 2000/5/29

- 外交・安全保障

報告書「我が国のWMD拡散への取り組み」

-

- 2000/4/28

- 外交・安全保障

核軍縮を可能にする条件について ~NPT再検討会議を超えて

-

将来的な政策課題を先取りする仕組み ~大量破壊兵器拡散政策に見る日米比較

-

大量破壊兵器拡散 ~何が問題か

-

核不拡散とエネルギー問題

-

- 2000/1/29

- 外交・安全保障

日米関係への楽観を憂う

-

- 1999/12/29

- 外交・安全保障

米中の議論から日中の軍備管理/信頼醸成を構想する

-

- 1999/11/28

- 歴史・文化・伝統

2000年紀の皇室

-

- 1999/10/29

- 外交・安全保障

より安定した安全保障環境の構築のために、防衛庁・自衛隊に期待すること ~今求められる「防衛協力ネットワーク」構築への努力

-

- 1999/10/29

- 思想・哲学

政策立案・政策研究を支えるインフラストラクチャー

-

- 1999/9/28

- 外交・安全保障

包括的核実験禁止条約をめぐるダイナミクス

-

- 1999/8/29

- 外交・安全保障

国際社会の構造を変える大量破壊兵器拡散問題

-

- 1999/7/29

- 思想・哲学

説得するアメリカ ~その見えざる力と限界~

-

- 1999/6/28

- 思想・哲学

国際交流のニューコンセプトを求めて ~Pacific 21の挑戦

-

- 1999/5/29

- 外交・安全保障

「正しい戦争」は「適切な戦争」か?

-

- 1999/4/28

- 外交・安全保障

太平洋/大西洋リンケージ

-

- 1999/3/29

- 外交・安全保障

外交・安全保障政策シンクタンク設立のために

Masafumi Kaneko

第19期

金子 将史

かねこ・まさふみ

株式会社PHP研究所 取締役常務執行役員/政策シンクタンクPHP総研 代表・研究主幹

Mission

安全保障・外交政策 よりよい日本と世界のための政策シンタンクの創造