Thesis

国土政策をどう転換すべきか

日本の国土は、明治維新以降、急速な近代化を進めてきた。鉄道や堤防が異例の早さで建設されたという。戦後の日本はさらに高度経済成長期を迎え、「所得倍増計画」から、「日本列島改造論」と移り、「土地神話」なるものが生まれた。 その後、成熟経済にあるも国土政策の転換は実現せず、株や土地をはじめとした、あらゆる投機に沸いたバブルが崩壊し、日本経済には、多大な不良債権と政府の借金が残った。 これからの日本には、公共事業の量だけではなく、質を見直し、長期的展望に立った新たな国土政策のあり方の追究が必要である。

1.はじめに

「国土計画」と聞いて、市民は何を思い浮かべるであろうか?

私は、大学が理工学部土木工学科であったため、都市計画の授業において、それらを学び、議論する機会があった。首都移転に関する議論はある程度面白かったとはいえ、全国総合開発計画自体は、なんとも空に浮いたような言葉の羅列で、具体的に何を実現しようとした計画なのかは、よく理解ができなかった。

大学卒業後、実際に大手のゼネコンで働く上で、それらを上位計画として建設されていくダム現場の施工を経験した。それは、長崎県のある農村での現場であった。長崎県発注により、二級河川の洪水調整と、電力用の工業用水を目的とした多目的ダムであり、平成4年に本格的な調査が行われ、平成12年に本体工事に着工、完成予定は平成17年である。堤高 59.8m、堤頂長 296.5m、総貯水容量 2,010,000m3の中規模の重力式コンクリートダムであった。

現在、政経塾生として、神奈川県企画部において県の行政にインターンをさせていただいている。個別研究テーマとして、地方分権や道州制、国土・地域政策に取り組んでいるが、インターン先の業務において、国土計画を首都圏の8都県市(神奈川県、埼玉県、東京都、千葉県、川崎市、さいたま市、千葉市、横浜市)で見直そうというものがあり、再度、この「国土計画」というものの実態を追及していく絶好の機会を得た。地域主権の時代において、果たして霞ヶ関で行われる「国土計画」なるものが、どう必要であるのか、または地域でそれらを作成することが可能であるか。その地域とは何か。こういった追究は、これからの日本の国土像、ひいては国家像を描いていく上でも避けられない課題である。

後述するが、国土交通省においても、この「国土計画」に対する見直しは、古くからの懸念材料であり、国土審議会をはじめとして、様々な取組みを行っている。地方分権の大きな流れと、人口減少局面における開発から保全への転換、環境への対応、そしてなにより財政危機下における公共投資削減の動きといった時代背景が確実なものとなっているからである。

地方分権化が大きく進むEU諸国において、これまで熱心に国土計画を策定していたフランスは、広域行政機関によってそれは州単位のものに移行され、イギリスやスウェーデンでは分都(首都機能を効率的に地方分散化する)によるあらたな国土像を描いている。

ここでは、全国総合開発計画(一全総)にはじまるこれまでの流れから、「国土計画」とは何かを出来るだけわかりやすく認識した上で、これからの国土政策がどうあるべきかを考察していきたい。

2.国土計画の概念(「国土論」と「国土政策論」)

まず、概念としての「国土計画」とは何か?全ての国土計画策定業務に関わってきたといえる下河辺淳氏は、「戦後国土計画の証言」のなかで、こう述べられている。

「国土を論ずるということは、簡単に言えば、人と自然との関わり方をいろいろな角度から論ずることだろうと思います。その国土論に関して、政策的意図をどのように出すのか、というあたりで、国土政策論というものが成り立つと思っています。」

「国土」という言葉は、仏教用語として、「衆生のすむ領域、世界」とされている。「衆生」とは、「いのちあるもの、生きとし生けるもの」すなわち、全ての生物である。もちろん、国家の枠組みにおいては、その国の領域内、領土においてのことであるが、自然と人間を含む生物がいかに存在するべきかという一種の「思想」がなければ、「国土」を論ずることはできない。

そうした「思想」(塾主でいうところの「天地自然の理」や「人間とは何か」であろう)があってはじめて、人間の生活、すなわち経済活動に対しどう政策を打ち出していくかが考えられるのである。バブル期に乱開発された民活リゾート地、あるいは崩壊以降、需要創出のために増発した建設国債によって「国土」に築かれた多くの構造物にそういった「思想」があったであろうか。「利益」や「経済」というものに捉われすぎていたように思える。

また、下河辺淳氏は、同著の中で、その国土政策論において、国土計画を策定していく視点を三つ挙げている。それは、国土構造論的な観点(東京一極集中をどうするか)、国土構成論的な観点(国土を構成する地域の活性化をどうするか)、そして、地球環境時代における自然との関わりという視点である。

近代中央集権国家日本の原点である明治国家の首府「東京」では、西洋の建築や土木構造物が街中に建設され、地方から人々が集まり、「首府は即ち日本にして、日本は即ち首府に」存在する状態であったことは、福沢諭吉の『分権論』(明治9年)からも分かるが(拙者 6月レポート「明治国家に見る『分権論』」参照)、建国以来、「東京と地方」という国土政策上の永遠のテーマは、130年以上経った現在においてもなお存在している。

時代をさかのぼっていくと、明治以前の日本は、封建社会のなかではあるが、関西に一極集中した国土構造であった。さらにいえば、農耕を主とした、実に自然と調和した民族であったといえる。江戸時代が、優れた循環型社会であったという見方もある。

そうした歴史を踏まえて、これからの地方分権や地域活性化をどう実現し、環境先進国へと進んでいくかということが、21世紀の日本に課せられた大きな国土政策上のテーマであるのである。

3.国土計画体系について(「全国総合開発法」と「国土利用計画法」)

こうした国土計画の概念をまずは踏まえたうえで、法律的な国土計画体系の理解へと移ってみたい。

日本の国土計画のルーツは、古くはナチスドイツの「Landesplanung」に由来する。といえば、ぞっとしてしまうかもしれないが、戦前の日本において、昭和15年に国土計画設定要綱が閣議決定され、食料や軍需資財の自給、防空、人口分散といった軍事的、物動計画的色彩の強いもの(つまり、地域計画や都市計画というものではない)であった。その目的が、「地域的ニハ満支ヲモ含メ、時間的ニハ国家百年ノ将来」を考えて、「日満支ヲ通ズル国防国家態勢ノ強化ヲ図ル」ものであったというのであるから、時代的なものを非常に感じる。同時期に未発表となった「大東亜国土計画大綱案」には、大東亜共栄圏の確立を目標とした首都の候補地として、岡山県の長船町や福岡県の八女市、韓国のソウル市が挙げられていた。昭和戦時期における中央集権国家日本の一側面といえるであろう。

戦後初の国土計画は、内務省国土局による昭和22年、「復興国土計画要綱」であり、敗戦により焦土と化した国土を復興させるためのものであった。昭和25年に制定された「国土総合開発法」は、アメリカのTVA(テネシー川流域開発公社)方式を参考に、電源開発を核に国土開発を行うという機運のなかにあった。この法律自体も、そうした戦後復興期に出来たものであることを念頭においておかなければならない。

さて、ようやく「国土計画体系」の話になるわけであるが、全国総合開発計画制定の根拠法は、この「国土総合開発法」(昭和25年制定、昭和30年施行)である。これは、国土計画を述べる上で重要な法律であるので、少し詳しく述べたい。 第一条の目的では、「この法律は、国土の自然条件を考慮して、経済、社会、文化等に関する施策の総合的見地から、国土を総合的に利用し、開発し、及び保全し、並びに産業立地の適正化を図り、あわせて社会福祉の向上に資することを目的とする。」とある。

第二条以降において、「国土総合開発計画」が、「国又は地方公共団体の施策に関する総合的且つ基本的な計画」であり、天然資源の利用、災害の防除、都市及び農村の規模及び配置の調整、産業立地、電力・運輸・通信その他の重要な公共的施設の規模及び配置、あるいは厚生及び観光の規模及び配置に関して、国が全国の区域において対して作成するものであるとしている。

この「全国総合開発計画」の下には、都道府県総合開発計画や、二つ以上の都道府県で作成する地方総合開発計画(複数の都道府県で作成するもの)と、国土交通大臣が指定する特定地域に関する特定地域総合開発計画(昭和28年北上川総合開発)といったものがある。しかし、「都道府県総合開発計画」や「地方総合開発計画」は、実際には、一度も作成されたことはないという。

少し難解であると思う。実際には、各都道府県で、知事が変わるたびに様々な構想や総合計画が出されているし、それらは、時代によっては全国総合開発計画を受けたものもある。そうした総合計画や長期計画、中期計画、構想がソフト、ハードに横断してあるわけであるが、「国土総合開発法」のそれとは区別されるものなのである。 東京都を例にしてみると、昭和38年に、一全総(昭和37年)を受けて、策定された「東京都長期計画」があるが、これは、都道府県総合開発計画ではない。以降、現在においては、青島都知事の「生活都市東京構想」があったり、石原都知事の「東京構想2000 -千客万来の世界都市を目指して」などが、総合計画としてある。

一方で、河川整備や下水道、公園といったハードに限定した公共事業の中期計画もあり、それらは国が策定する長期計画のもとで、補助金とともに繋がっているわけである。

国の公共事業に関する長期計画としては、平成15年に、「社会資本整備重点計画法」が施行され、これまでの事業別分野別の計画(道路、空港、港湾、下水、治水、海岸等)が一本化された。公共事業の効率化、合理化をまさに模索している段階である。

また、もうひとつ「国土計画」に関連する法律として、昭和49年に制定された「国土利用計画法」がある。いわゆる「全国総合開発計画」とは別に、「国土利用計画全国計画」があるわけである。

これには、全国計画に基づいて、都道府県計画、市町村計画が実際にある。この法律第二条にある理念によると、「国土の利用は、国土が現在及び将来における国民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることにかんがみ、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的、及び文化的条件に配意して、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを基本理念として行うものである。」とある。

非常に抽象的であるが、要するに、先述した昭和25年の戦後に出来た「全国総合開発計画法」の第一条と比べてみると、「あわせて社会福祉の向上に」から「公共の福祉を優先させ」に変化していることと、「健康で文化的な生活環境」、そして「国土の均衡ある発展」という言葉が記載してあることが特徴であろう。戦後復興、開発至上からの時代的変化があるように見れる。

そして、国の計画だけではない、都道府県や市町村の計画が地方自治の充実によって実際にみられてくることも大きな進歩である。この法律では、全国計画にしろ、都道府県計画にしろ、下位の計画は、上位を基本として作成されるとしているが、それが策定された場合は、随時見直しされることがもられており、ピラミッド型とはいえ、完全に下位計画が上位計画に強制されるものではない。また、市町村計画に関しては、未だ全ての市長村で作成されてはいない。

「神奈川県土地利用計画」を例にみてみると、全国に5番目に狭い、わずか24万ヘクタールの土地に、全国3番目の人口が住むという県土に対し、ハイテク産業、京浜工業地帯、湘南に代表される海、箱根等の山々といった環境をどう開発していくべきかが計画されている。方針として、市街化の抑制による緑地の保全や、ゴルフ場の規制、相模湾における公有水面埋立ての規制によって、県土利用のバランスを保つこととしている。

ただ、こうした国土利用に関して、都市と農村自然地域の棲み分けを行うという重要な計画にもかかわらず、市町村計画に関しては、未だ全ての市長村で作成されてはいない。日本の農地が小規模化によって非合理であることや、低い自給率において荒廃が進むことがしばしば指摘されるが、そういった国土における都市の無計画な拡散は、景観や緑豊かな暮らしというものに影響を与えるだけでなく、不安定な産業社会を築いていくことにもなるわけである。

それぞれの地域において、市町村レベルにおいては特に市民意識とともに、しっかりとした国土利用のビジョンが描かれているべきではないであろうか。

「国土計画体系」は、やや難解であるが、歴史的背景を踏まえて、「全国総合開発法」と「国土利用計画法」をみることによって、なんとか見えてきたように思える。大型開発を想定した前者の法律を根拠法としてある過去5次にわたる「全国総合開発計画」(第一次は、昭和37年策定)と、自然や福祉、文化といったものを重視した後者による「国土利用計画全国計画」(第一次は昭和51年策定)といった計画を基本として、国土交通省をはじめとする各事業や都道府県の都市計画、公共事業計画が決定されていくわけである。

4.これまでの国土計画を振り返って

この国土計画体系を頭においた上で、今後の国土計画を考察するために、「全国総合開発計画」の経緯をもう一度、簡単に振り返り、現在の5全総、すなわち「21世紀の国土のグランドデザイン」の位置づけを理解したい。

昭和35年に池田内閣によって「所得倍増計画」が打ち出され、以降10年間は、実質経済成長率が平均して10%を超えていた。日本は高度経済成長期にあり、大都市圏や新産業都市、工業整備特別地域の近郊では、電力や工業用水が不足し、国家プロジェクトとしてのインフラの一刻も早い整備が悲願とされていた。

関西経済の急発展による電力不足を解消するために建設された、かの有名な「黒四ダム」が完成したのは、昭和38年である。この「世紀の大事業」に対し、志ある土木技術者が、命懸けで日本最大の黒部峡谷に身を投じ、奮闘した。過酷な環境と短い工期に、測量士や技術者、作業員、171名の死者が出たという。それほどまでに、電力や工業用水が求められた時代である。

一全総(昭和37年)は、こうした時代に策定された。政府が指定する10箇所の新産業としての候補地には、全国の44箇所で名乗りが上げられ、空前の陳情合戦が行われた。地域の実態を踏まえた開発という発想ではなく、いかにして、国家プロジェクトを引き寄せるかという発想である。政官業の癒着構造や、金権政治はこのときに大成されていったのであろう。

また、「太平洋ベルト地帯構想」において、工業整備特別地域が指定され開発され、一極一軸型の国土構造はこのときから完成されていく。

昭和47年には、田中角栄の「日本列島改造論」が出版され、それまでの開発至上から出てくる公害や過密過疎の問題を懸念しながらも、開発路線を継続した。このときの二全総(昭和44年)においては、新幹線や高速道路の整備が行われ、国際空港、港湾、大規模基地の建設がかつてない規模で行われた。このころから、日本の地価は下がることを知らず、「土地神話」なるものが生まれ、全国各地でディベロッパーや個人投資家が土地を買いあさった。

その後、第一次オイルショックによる原油価格急騰による「狂乱物価」によって昭和48年11月列島改造ブームは終わり、公共事業の抑制策がとられ、多くのビックプロジェクトが中止される。

このあと「好況感なき上昇局面」「安定成長」(福田元首相)を迎え、昭和52年に三全総が策定された。この三全総では、それまでの大規模プロジェクトを反省し、開発路線を大平首相の「田園都市国家構想」を先取りして、「定住圏構想」としている。

しかし、理念はいいものの、ここでもモデル定住圏に国によって指定された地域において、工業用地、工業用水、道路、住宅、下水道の整備を要求していくものとなっている。

また、昭和55年における通産省の「テクノポリス構想」では、アメリカのシリコンバレーをモデルに構想がたてられ、全国各地がまた候補として名乗りを上げた。当初予定の1箇所に1兆円というものから、結局は19箇所に分散されるものとなっている。

四全総は、昭和62年、欧米から執拗に内需拡大が要求される中、中曽根内閣によって「多極分散型国土」を謳って決定される。「国際化と世界都市機能の再編成」「全国一日交通圏」といった地方都市と大都市を結ぶ「交流ネットワーク構想」である。高規格幹線道路網は14000キロ、国土開発幹線自動車道7600キロ、本州四国連絡橋3ルート9000キロの整備、新幹線整備計画の拡大、地方空港の建設、拡大といった事業が推進された。

同年「民活法」や「リゾート法」、11月竹下内閣においては「ふるさと創生」が策定された。中央政府が主導して、民間の余った資金を利用したり、地方建設投資を増大させたりすることによって、全国各地にレジャー施設やゴルフ場をはじめとして様々な施設が建設される。現在多くが、不良債権や運営赤字となっている施設も多くはこの頃から建設されている。

その後、バブル経済が発生し、日本銀行の金融引き締め、湾岸戦争による原油高・金利高がとどめをさす形で平成3年4月バブル崩壊を迎える。

そして、平成10年には橋本内閣によって、5全総となる21世紀のグランドデザインが策定される。この5全総は、投資総額を設定していないこと、「参加と連携」を開発方式としていること、「他軸型国土構造」が注目できる。「多軸型国土構造」では、これまでの太平洋ベルト地帯に頼るのではなく、西日本、北東、日本海、太平洋の新たな国土軸によって、50年先を見据えた国土構造を築いていこうというもので、道路や橋梁等、巨大プロジェクトがそこに計画されている。

「参加」は市民参加や地方分権、民間によるPFIのことであり、手法の改善を目指していることは当然であろう。しかし、現状は、日本版PFIがイギリスのものと違って上手く機能していないともいわれており、市民参加も一般的には形式にとどまっているのが現状であり、地方分権もまだまだこれからである。

「連携」は、地域間での連携をし、地域の活性化を図っていくものであり、都市開発や地方交通、道路、農村都市施設の充実というのが内容である。投資総額は設定されていないが、国土政策としての開発方針に、大きな転換がされていないことが理解される。財政状況や世論に逐次左右される現在の公共事業のあり方は、こうしたところにあるのではなかろうか。

全国総合開発計画をはじめとする国土政策の歴史を見てみると、日本の地域開発におけるある一定の方法を見ることが出来る。

国が意図する経済的な将来ビジョンに対し、地方への補助金や優遇政策によってそれを実現していく。経済が安定成長に入り、成熟社会にあってもなお、霞ヶ関を中心とする「計画」によって地域開発がすすめられ、「計画から指定、そして建設」の流れには、行政的な中央集権構造が色濃く見られ、結局は大きな成果を得られずに国土の破壊だけがすすんでしまう。

自らの地域や国土を美しく保全した上で、着実な経済発展を目指して効率的、合理的な先進的産業立地を行うには、しっかりとした国土論や国土計画論をもった市民、国民による政治的な選択が行われなければならないであろう。

5.新たな時代認識による全総計画制度見直し

このように、5全総は、地方分権や国際化における地域のあり方を意識しているが、開発方法や国土政策のあり方には、大きな転換が見られない。そこで、現在の国土審議会における、国土政策の見直しを見ていく必要がある。

国土審議会では、5全総に明記されている「国土総合開発法」や「国土利用計画法」の見直しに対し、平成12年、その統合へ向けた報告が実施され、平成14年には「国土の将来展望と新しい国土計画制度のあり方」をまとめている。そして、平成16年5月に「国土の総点検 -新しい国のかたちへむけて-」が作成されている。

これは、「人口減少・高齢化」「国境を越えた地域間競争」「環境問題の顕在化」「財政制約」「中央依存の限界」といった国土づくりの転換を迫る潮流に対する新たな課題と基本的方向を提示した報告書である。

内容としては、現状の課題を実際に様々なデータによって分析した上で、国土構成論としては、欧米の都市計画にみられる「コンパクトシティー」や「サスティナブルシティー」、「ユニバーサルデザイン」や「グリーンツーリズム」、「環境循環型」といったものを寄せ集めたというのが私の素直な感想である。

肝心な国土構造論については、二層の広域圏を挙げている。それは、複数の市町村からなる「生活圏域」と、都道府県を越える規模からなる「地域ブロック」の二つの広域圏である。いわゆるこれまでの都道府県地域と太平洋ベルト地帯の一極一軸という国土軸による国土構築から、「道州制」という発想に見られるような、広域的ブロック経済圏(道州単位)と、基礎的生活圏(新たな基礎自治体単位)を検討しているといえる。また、人間と自然に関しては、持続可能な美しい国土像を目標としているが、具体的なものは見えてこない。

この報告書からみられるこうした方向性や理想は、理論的に日本のあるべき国土像を描いていった必然的なものと考えられる。私の考えとしても、大きく差はない。問題は、それらを現実に引き戻したときにどういったものとなるであるかであり、そのときにも掏り返られることのない確固たる国土に対する思想によって、具体的な姿として実現し得るかということであろう。そこには、本当の意味での地方分権や市民意識、政治家の責任というものが問われてくるように思える。

6.県行政の現場を踏まえて「二層の広域圏」を考える(国土構造論)

さて、理論上、「国土軸」から「二層の広域圏」という国土構造論的な転換が国土審議会の報告書にもあるように図られているわけであるが、これは、大きな争点として残されているわけである。既にある都道府県の計画に対し、広域経済圏の広域計画を策定することで実現するのか、またそれが可能なのかが課題となっている。大きくは「道州制」のテーマとなってくるわけである。

これまで、東京にある霞ヶ関での計画でもって、国主導で各地の陳情、指定、建設といった流れがあった。一極一軸内の発展とそれ以外における不効率な開発はあったものの、多くの地方で、手段の目的化(道路が必要ではなく道路工事が必要)という事態を生み出してきた。

これを、二層の広域圏すなわち、広域経済圏(首都圏や近畿圏、東北圏等々)と生活圏(大きく合併された市町村)において、総合的な開発計画の自主的な計画策定を行い、効率的、重点的な公共投資を配分していくことによって、経済的自立と文化的生活を両立させるわけである。そこには国からの計画・実施権限と財源の移譲が必要である。

県の行政としては、既にある枠組みのなかで、様々な分野における業務が遂行されているわけであるから、こうした「道州制」に見られる新たな枠組みへの転換は、極めて難しい。広域連携が可能な分野は、条例や提言といった協働だけで済む、環境や防災、観光といった分ものに限られてしまう。国からの補助金云々といったそれぞれの都県益を越えて、首都圏の総合的な課題や社会資本の効率的、合理的整備のために、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県が、共同して首都圏連合事務所において地域ブロック計画を作成していくというのは、理想と現実に大きな差があるわけである。

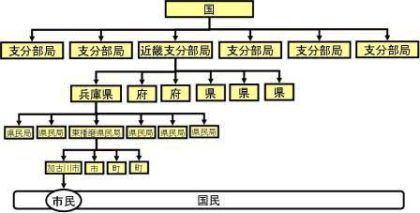

それでは、国の行政はどうであろうか。国の行政機関は、国土交通省の地方整備局、農林水産省の地方農政局、経済産業省の地方経済産業局と、その他、地方支分部局として各地域に分掌されている。その地域は、だいたい、国を10程度に分けた範囲となっているわけである。

こうした地方支分部局は、国の出先機関として業務を行っているが、地方分権ということを考えれば、今行われている地方支分部局の業務が全て、国のものとして今後も出先機関で行われるべきであろうか。これは、大いに考えるべきである。

国土政策という面において、地方整備局だけを考えてみても、一級河川や広域の港湾、高規格幹線道路に関しては、河川法等の法律で国が整備することになっている。地方整備局が出先機関として執行するにあたって、それらの情報公開や政策評価、あるいは計画段階での陳情や実態把握が霞ヶ関や国会で十分に行われるのであろうか。市民はそれらを理解し、把握しうるのであろうか。

「北海道道州制特区」において、「北海道開発局」(地方整備局)と北海道庁との統合が、大きな課題となっている。直轄事業5483億円、補助事業5743億円、あわせて1兆1226億円の開発局がなくなり、北海道特例のない一般の都府県なみの公共事業負担になると、道内の公共事業は1800億円減少し、その結果、2万3974人の失業者が生まれ、完全失業率は6.7%から7.5%へと0.8%上昇すると言われている。

北海道が、国からの事業に頼らずに、自立できる道をどう模索していけるであろうか。私が北海道に調査に行ったとき、北海道というものの歴史的位置付けが印象的であった。明治維新以降、開拓使時代、屯田兵と、国の意向に左右され続けてきた北海道が、自らの足で自立した経済圏を確立することができるかどうか、これからの道民の意志にかかっている。

また、統合するためには、地方支分部局を各地域に構える国土交通省のあり方も追究していかなければならない。

二層の広域圏による国土構造論が、どう具体的な地方活性化の道を描いており、その効果が十分に予想されることを示した上で、中央省庁のあり方まで検討していかなければならないのである。最後は、政治家の判断に大きくゆだねられるであろう。私は、この道州制、二層制の広域圏というもので国の行政機関のあり方をもう一度考え直してみるべきであると考えている。このことについては、今後さらに追求していく予定である。

7.ある地方における地域活性化のあり方(国土構成論)

さて、日本の地方に足を運べば、得てして似たような光景を目にする。散在する民家の中央に位置する小幅な川沿いに、眩いばかりに新設されたアスファルト上を、護岸整備を進める河川工事現場を眺めながらドライブすれば、上流にある小高い山間、山林の緑の間に突如として現れる真っ白なコンクリートダム。

多くの場合、こうした農村において建設されるダムや道路、新設の図書館や市民文化センター、駅前再開発なるものに対して、住民の総意やまちづくりへの参画がなされたという経緯はないといっていいであろう。先日行われた島根県の益田市長選挙での光景を踏まえて、地方都市のありかたを考えて見たい。

益田市は人口約5万人の都市であり、周辺の農村と合併をし、来年も二つの町と合併予定であった。60歳以上の人口は30%と少子高齢化が顕著に現れている。新聞にもあるが、今回の市長選挙は「保守 対 変革」の戦いといわれ、保守側には自民、公明の推薦のもと、地元の建設会社をはじめとするほとんどの地元業者や多数の団体が支援に回った。対する変革側の候補には、有志で応援する企業やボランティアの市民が中心となって選挙戦を戦った。

前者の「保守側」の選挙法定ビラを見ると、現職市長としてあたった業務の写真と、なにより表立って目立つのは、「益田川ダム」「益田道路」「駅前再開発事業」といった土木建築事業の紹介である。写真や、計画絵図が載せられているだけのものである。後者のビラには、決意表明がまず書かれ、政策のビジョンが書かれてある。なかでも一番に出てくるのが、「益田市まちづくり基本条例」、「益田市まちづくり会議」創設という提案である。

「益田川ダム」を見ると、目的は洪水調整とされており、堤高 48m、堤頂長 169m、総貯水容量 103,500m3, の重力式コンクリートダムである。計画調査は昭和48年に実施され、昭和61年に着工、完成予定は平成18年である。

その洪水調整能力は、さほど高くはなく、実際にその現場も自転車で見にいく機会があったが、決して洪水によって大きな被害がでるとは考えられない民家もまばらな地域であった。

事業費用がなんと、300億円である。私の予想どおり、中央ゼネコン二社と、地元の建設業者によるJV(ジョイントベンチャー)であった。だいたいの事業割合も想像がつく。二級河川のダムであるから、これは県の業務であり、市民参画というよりは、県知事の判断が大きな意味を持ってくる。

平成13年、長野県の田中知事が、「脱ダム宣言」をした。「日本全国各地に無数に散りばめられた数百億円のコンクリートダムは、概算上その80パーセントが国庫負担であるからといって安易に建設すべきでなく、河川という自然財産を後世に残す努力をすべきだ」というのがその概要である。そこには、ダムが砂の堆積によって50年ほどの寿命しかないこと、堤防のかさ上げによる代替だけでなく、需給計画や水利権、避難計画やハザードマップといった別のソフト的な道も探れることが考えられている。実によく調べられていた。

近年、日本の降水事情は、渇水と集中豪雨という二つの傾向にある。地球温暖化やヒートアイランド化が原因かと思われるが、こうした、これまで以上の水害が予想される以上、旧来の計画や既存の古くなったダムで本当に対応出来るのかどうかは、検討しなければならない。

また、田中知事は、JVという受注方式のことにもあるインタビューで答えていた。それは、ダム建設が、地元地域の経済利益、波及効果になるとはいうものの、その割合の大半(8割方)は、中央ゼネコンの受注である。すなわち、8割の金額は東京本社のものになり、地元へはわずか2割しか落ちない。こうした現実があるのである。

「益田道路」を見ると、市内の区間移動の短縮、渋滞の解消、産業立地基盤の改善や観光開発効果による地域活性化、石見空港への利便性向上が挙げられている。この工事は、国土交通省中国地方整備局、浜田河川国道事務所によって行われていることがわかる。

この事業そのものの政策評価をするつもりはないが、実に典型的な地方の高規格道路であり、山村風景に突如として巨大なコンクリート高架が出来上がり、山間をつきぬけていく、山にぶつかれば次々とトンネルが掘られ、土木国家の技術を余すところなく見せてくれる。この道路による観光効果がいかなるものか、中国に勝る製造拠点を築くものになるのか、環境へのアセスメントは十分か、誰が評価し、その責任を持っているのであろうか。

道路そのものの役割として、開通してからその地域が発展していくのであり、一概に「車より狸が多い」といった批判ができるものではない。しかし、その工事には、莫大な税金が使われるからには、計画段階から、費用対効果、財政的余裕について、それをおこなう地域(ここでは中国地域)における情報公開と責任の明確化が必要であろう。

「駅前再開発事業」はどうか。これは、最も市民に近い事業であるといえる。この計画には、市民の意識調査のもとにコンサルタント委託によって市行政が事業計画を推進していき、ようやく建設に踏み切る段階であった。TMOや第三セクターによる商店街活性化の様々な事業もあり、駅前の整備事業やビル建設の立派さは見事なものに見える。市の予算の三分の一が使われるということであった。計画予想図の通りに建設は進み、事業は成功するであろうか。コミュニティ施設やマルチメディア体験施設、レジャー施設、場外馬券場といった新しい施設がどれだけ住民の生活を豊かにするであろうか。

地方のこうした施設が得てして、がらがらな光景をよく目にする。そこには必ず限界がある。やはり、計画の段階から市民の参画があるべきであり、アンケートで済ますべきではないであろう。市民参加を行った基礎自治体の例では、はるかに低いコストで、新たな商品が生まれたり、特色ある町並みを築ける例がよくある。それは、コミュニティーの再生にもつながり、新たな市民活動へと発展していくケースも少なくない。

8.おわりに

これまでの国土政策では、国の大型プロジェクトとそれに付随する補助金や優遇措置に対し、各自治体が手を挙げ、指定を受けて事業が進んでいくという国主導のものであった。こうしたプロジェクトの多くは、事業として次々と失敗に終わっている。

産業以外の面においても、戦後復興、欧米追従という国家目標に対し、ナショナルミニマムの確保に向けて、国の計画と地方行政の画一的な実施によって国土保全がなされてきたといえるであろう。

そうした流れにおいて、日本の急速な経済発展は実現してきたわけだが、経済が成熟してきた80年代、欧米諸国が地方分権、財政再建に取り組むなかで、国際的経済優位のなか日本は、国土政策を含めた経済政策の転換を行わなかった。財政危機と地方経済の衰退において、太平洋ベルト軸の一極一軸構造から脱却し、広域経済ブロックによる経済基盤整備によって、その地域が自立する方向へ向うことができるかどうか。また、そのための制度や行政組織のあり方はどうあるべきか。

これらの取組みは、日本の閉塞感を打破する上で、地方分権やグローバル化という大局からの視点を保ちながら、現場での実情や様々な制度を含めてより根本的に検討をするべき、大きな課題であると実感している。今後の個別活動において、こうした観点から調査、研究を進めていきたいと考えている。

[参考文献]

『松下幸之助発言集』 (PHP)

『戦後国土計画への証言』 (日本経済評論社) 下河辺 淳 1994年

『国土計画を考える』 (中公新書) 本間義人 1999年

『国土空間と地域社会』 (朝倉書店) 中俣均 2004年

前川桂恵三の論考

Thesis

-

生産性の高い政治と効率的な行政へ向けて ~新しい地域と公共の経営~

-

韓国における「オウトピア」と「新しい人間観」

-

アジア主義と日本

-

地域主権型国家日本の実現に向けて

-

靖国神社と日本国の未来

-

公共事業改革と地域の自立

-

日本国憲法「第8章地方自治」と地域主権

-

これからの日本と中国における「新しい人間観」 ~空海入唐1200周年を迎えて~

-

日本の広域自治制度をどう転換すべきか

-

自由民権から戦後改革に観る分権論

-

財政再建に向けた日本の国家観

-

これからの日本文明と「新しい人間観」

-

- 2004/6/28

- 国土・交通

国土政策をどう転換すべきか

-

明治国家に観る『分権論』

-

これからの人類に必要な「新しい人間観」とは

Keizo Maekawa

第24期

前川 桂恵三

まえかわ・けいぞう

前川建設株式会社

Mission

『地域主権型国家日本の実現』