Thesis

公共事業改革と地域の自立

国際的にも高いGDP比率を占める日本の公共事業であるが、それらがどういった現状にあり、またどのように改革を進めていくべきであろうか。今後の財政再建や地域の経済的自立という課題を克服していくためには、国、地方、あるいは地域や市民がそれぞれの役割と責任を明確に認識し、政治経済構造を改革していくこと以外に道はない。

1.はじめに

公共事業費は、国の一般会計予算においても、約7兆8159億円と、9.5パーセントを占める(財務省 平成16年度一般会計予算)。国債費や地方交付税交付金等を除いた一般歳出では、社会保障についで二番目に大きく、戦後の経済成長を経るなかで、現在に至るまで、他の先進諸国と比較しても、一貫して高い水準の投資が維持されてきた。

公共事業に関する予算は、広く行政投資額という意味で、特別会計や地方の予算等を換算すると、約25兆円程度になると考えられる。一般政府(中央政府、地方政府等)におけるIg(公的固定資本形成)のGDPに占める割合が、よく引き合いに出されるが、1970年代以降、減少を続ける先進諸国は、2002年度にそれぞれアメリカ(2.5)やフランス(3.1)、ドイツ(1.6)、イギリス(1.3)であるのに対し、日本は4.6以上の値を示し続けてきている。

道路や港湾、住宅や下水道、河川の堤防やダムなど、社会経済活動や国民生活、国土保全の基盤となる社会資本は、戦後の日本が高度経済成長を続けていくうえにおいていかに重要だったかは、ちょうどいまの中国をみれば分かるであろう。電力不足に対するダム建設や高速道路の急ピッチでの建設、都市での建設ラッシュ、上下水道整備の要求など、実に二ケタに近い経済成長率に伴い発展していく国土には、相当な行政投資が必要である。

しかし、日本においては、そうした経済成長時代が過去のものである。生活環境や住民の日常生活の質の向上といった「生活関連社会資本」は、急速に改善し、住民需要とともに、自然保全や住環境整備といった豊かさへの投資へと向っている。また、産業活動の効率化に対する「産業関連社会資本」においても、経済の生産性向上への寄与が低くなっている。経済全体の成熟化や産業構造の転換に伴い、公共事業の重複投資、道路や空港の連携性の低下、維持・補修費の増加などによって、社会資本投資の量と地域の発展との関連は、1980年代後半から、著しく低下してきている。

一方、経済学においても、ケインズ主義対マネタリズム、あるいは公共選択学派といったように、「大きな政府」対「小さな政府」、「市場主義」対「政府介入主義」というような図式として見られてきたわけであるが、公共投資による長期間に亘る景気・雇用対策というものの限界が批判されてきた。

2006年から、日本が人口減少を迎えるにおいても、その福祉国家としての役割をどう克服していくのかということを考えると、既存の所得再分配の流れを維持していくことは困難であり、いかにして安定した新たな政治経済構造を描いていけるかが重要に成ってきているのである。

このような背景において、現在の危機的な財政状況からも、公共事業政策のさらなる転換は避けられないものであるが、そうした公共事業政策や財政構造の転換をさらに進めていくには、政治的な困難を生ずるのも事実である。

多くの国会議員が自民党をはじめとして、各地方から選出されており、依然として地方への財政支出の維持を支持する意見もある。地方における地域の雇用問題や景気動向には、既に公共事業を中心とした建設業による影響が強くなってきているため、急激な削減をするわけにはいけない。

また、中央においては、既得権による抵抗がみられるであろう。国土交通省をはじめ、道路やダムなどにおける各公的組織、あるいは多くの従業員や協力会社を抱える大手ゼネコンも大きな圧力でありうる。

また、そういった建設産業の持つ側面だけでなくとも、集中豪雨や震災など近年の自然災害の多発を受けて、住民の不安の高まりや、特に九州や北海道などといった計画が未完である整備新幹線や高速道路に対する地方の期待というものも存在する。

では、そういったジレンマに対し、政治がどのようなスタンスをもって、こうした改革を進めていくべきであろうか。こうした現状の持つ問題点を考えながら、私なりに調査・研究を進めていくなかで感じたことをまとめ、今後の公共事業政策の転換のあり方と、地域の自立の方法を考えていきたい。

2.日本の経済政策における方向性と公共事業改革の現状

2000年6月の総選挙で都市部の自民党の大物議員の落選にはじまり、公共事業に対する都市住民の不満や、環境団体のダム等に対する反対をもとに、政治は大きく変わってきた。2001年4月の小泉内閣発足においては、そうした公共事業を含めた経済の構造改革への期待とともに、高い支持率を得て、「聖域なき構造改革」のもと、「国債発行の30兆円以内への抑制」、「地方交付税交付金の見直し」、「特殊法人の見直し」、「公共事業の見直し」などが柱となった。

その後、小泉内閣では、2003年での株価の8000円割れを経験しながらも、改革路線を進め、道路公団民営化をはじめた特殊法人改革などに着手してきた。首相直属の諮問機関としての経済財政諮問会議が設置されたことも、財政のコントロールに大きな役割を果しつつある。バブル崩壊後のような不合理な景気対策としての公共事業は見直されつつあり、行政投資額もバブル前に戻ってきたというのが現状であろう。

しかし、冒頭に述べたとおり、依然として国際的には高い水準であり、一般歳出の公共事業費としては、漸減傾向が見られる程度にとどまっている。2000年のに見直され、中止になった211の事業は、総事業費規模2兆5000億円の費用削減と言われるものの、一般会計予算に計上されていたものは、僅か150億円程度しかないという。

財政再建という意味では、建設国債や道路特定財源などといった財政に関する法律の改正といったような、公共事業の財源に歯止めをかけるという施策が極めて重要になってくるとも考えられる。

今後は、さらに、どういった福祉や公共サービスを提供し、国民の負担をどこまで求める国家としていくのかを明確にした上で、日本の財政や環境の持続可能性というものに配慮した横断的な視野での公共投資をどう行っていくかである。そうした国家レベルでの財政配分の公共事業から福祉(もちろん、福祉行政の効率化も注意すべきであるが)への転換を進めるとともに、公共事業が限られた財源のなかで、いかに住民のニーズに沿ったものを提供していけるか、あるいは地域経済の自立基盤を確保できるかを考えなければならない。

国土交通省の現状としては、そうした方向性に基づいて、事業評価制度や入札制度改革や技術的なコスト縮減による効率化に向けた取組みがなされているほかに、全国総合開発計画の見直しが、根拠法をもとにおこなわれている。

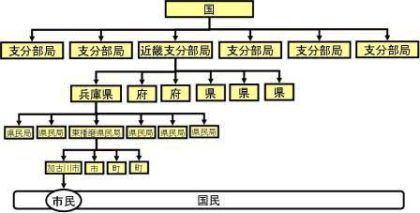

2005年4月には、新たな法案が国会に提出される予定である。旧建設省5局、旧運輸省7局、旧国土庁5局と、北海道開発庁が整理統合されたのが国土交通省であるが、それぞれの地方支分部局を統合した地方整備局を中心に、経済界や都道府県の広域行政において、各地域の計画を策定していくという方向性が示されている。

3.全国総合開発計画に替わる新たな計画について

まず、この新たな計画について考察してみる。これは、「全国計画」と「広域地方計画」の二つによって構成され、全国を10程度の圏域に分けた地方において、地方自治体や地元の経済界が「広域地方計画協議会」を組織し、後者の計画を策定していく。その全国計画のビジョンは、東アジア経済圏やロシアとの連携強化、資源・エネルギーや安全保障の観点、防災と開発の総合的視点といったものになり、具体的な社会資本や産業政策といったものはその広域地方計画になるというものである。

また、国際的にみても全国土を対象にして中央政府が開発計画を立てるという制度はほとんどの先進国で存在しない。日本においても、戦後の開発政策から、環境保全、既存会は土の再利用といった時代になり、財政的、環境的な持続可能性を配慮した分権型社会への転換を意図している。

日本の広域計画法制度には、国土総合開発法(昭和25年)、国土利用計画法(昭和49年議員立法)、多極分散型国土形成促進法(昭和63年)といった全国計画と、ブロック計画がある。ブロック計画とは、大都市圏首都圏整備法(昭和31年)、近畿圏整備法(昭和38年)、中部圏開発整備法(昭和41年))、地方圏をはじめとして、モデル地域や条件不利地域に対する各自治体間を越えた枠での広域計画である。そのブロック計画のなかで、全国を10に分ける地方計画多くが、国が案を作成するのにたいし、中部圏開発整備法(議員立法)が、県での協議会によって案を作成していくとなっている。

こうしたなか、中央集権から地方分権の流れとともに、その法律を参考に新たな計画法が作成されつつあるわけであるが、実際、この中部圏の協議会は現在は休止中で、結局は旧国土庁によって案が作成されているという。

広域自治体の首長と財界によって構成されるとされる協議会が、運営されていくことの困難さはもとより、それによる意思決定プロセスへの民主的な要素をどう確立するかという課題がまず挙げられるであろう。

また、国と地方との財政構造におけるそうして決定された計画を実施していくうえでの財政が、国からの財政配分が多くを占めるということでは、地方間の競争という構造にはならず、結局は地方整備局と国土交通省と双方への陳情という現状となんら変わりの無い構造が維持されることになってしまう。計画法を変えることは、根本的な分権への行財政制度の改革とは相容れない。モデルの中部がそうであるように、建前だけの協議会が増えるだけになってしまってはいけないであろう。

公共事業分野において、国と地方の役割分担を見直し、地方自治体が独自に事業を組めるようにしなければならない。複数の自治体や地域をまたがる大規模な事業は、中央政府が直接担当し、地域レベルの小さな事業は、地域が独自に計画、実施していくことが、肝要である。

従って、あらためてこの計画法を議論していくためには、この広域方計画が果す役割と、意思決定機関を明確にしたうえで、財源配分を考えなければ、既に行き詰ることが目に見えているのである。

広域ブロックを、ひとつの都道府県より大きな州として、独自の財源や行政機関をある程度組織してこの計画を自治体による住民の意識を踏まえた計画とするのか、あるいは、国の計画を地域分割したものとして、国の財源によって補償された限られた国の行財政責任による大規模プロジェクトの計画とするのか、それを明確にしなければ、陳情、誘致と開発政策の構図を変えることにならない。

全国計画のひとつである国土利用計画法は、議員立法であるが、本来は全国総合開発法に替わるものとして立法された。それらが並列していること事態も矛盾している。私自身、この国土計画にはさらに注目していくつもりであるが、依然として、官僚主義の法律整備の矛盾を痛感する。日本の持つ課題に対する根本的な解決がなされていないのである。

4.建設国債、地方財政の課題

このように、地方財政や、先述した建設国債、あるいは財投、特別会計といった日本の財政構造の改革というものは、まずは根本的な解決すべき優先課題として捉えることができる。

国の赤字公債は原則として法律で禁止されているが、将来世代の投資と負担という意味で建設国債は、財政法第四条によって特例法として認められている。この建設国債は、バブル崩壊以降には、補正予算とともに大きく膨張した。そして、こうした財源によって確保された公共事業費は、多くは、地方への補助金として分散される。80年代以降は、国の財政危機とともに、大規模なプロジェクトに対しても地方の負担が強いられ、公共事業用地方債が増発されていくことにより、国だけでも、地方も財政危機を迎えている。

これは、ダム建設を例にとってみると分かりやすいであろう。県が発注者となるような事業であったとしても、50%は、国が負担し、残り50%の県費は、9割以上が起債が認められ、その起債の3分の2は、地方交付税措置で国が面倒することになっている。この補助金、地方交付税の仕組みは、いうまでもなく、戦後復興から続く旧態依然とした中央集権的財政構造の諸悪の根源であるが、三位一体の改革においても、「公共事業は、建設国債で賄われており、財源移譲はできない」というのが政府の見解であった。この補助金と交付税制度の新たな構造への転換は、その建設国債の発行手順とともに改革しないかぎり、日本の財政再建はありえないだろう。

一般会計の5倍近い特別会計においても、例えば、道路特定財源などにおいては、一般財源化が大きな議論を呼んでいる。2002年の「第十二次道路整備五カ年計画」は総額78兆円にもなり、土地改良(41兆円)、下水道(23兆7000億円)などを超える大規模なものである。従って、地方では、道路が大きな雇用の下支えとなっているわけであるが、しかし、「地方切捨て」という批判は、まとを得ていない。こうした特定財源は、道路公団などのかつての特殊法人への既得権益化を深刻化させていくものであり、民営化されても、この特定の「道路を作り続ける」構図が続くのであれば、経営状況が良くなるはずもなく、国家全体としての視野に欠けているだけでなく、地域住民の需要や費用対効果の妥当性を満たしたものかどうかが、不透明なまま地方の公共事業依存を深めるだけのものである。

財投に関しては、改革が進められているが、結局は、そういった独立行政法人の経営が根本的に向上し、信用とともに起債されるようにならなければならないわけであり、現状は、依然として厳しいといえよう。

5.環境との調和を目指す社会資本

財政は、まさに危機的であるわけだが、考察は今後にまわし、次に、公共事業というものに対する、政策的な転換を考えていきたいとおもう。

これまでの公共事業は、産業政策の観点から、開発優先のものであったが、近年においては、これらの事業が、地域の生態系や環境を破壊することが問題となり、住民による反対運動が実施されている。日本の場合、自治体における住民投票などの直接民主主義に関する制度が未成熟であることもあり、事業の中止や存続に対する住民意見や住民投票の実施が重要な位置を占めているとはいえない。

今春から開幕した愛知万博も、バブル全盛期にオリンピック誘致に失敗した愛知県が、計画を発表した経緯がある。海上の森といわれる自然の秘境に、万博開催にむけた開発と、新幹線や道路の整備、また、万博閉幕後の住宅地整備という実に前近代的な開発計画というものであった。その後、多くの反対から縮小を続け、現在、開幕されている。

そのほかにも、吉野川可動堰、諫早湾干拓工事、中海干拓工事、川辺川ダム、など住民による粘り強い反対運動と繋がっているものや、神戸空港、静岡空港、巷原発、あるいは、東京湾横断道路、本州四国連絡架橋など、維持経営や、経済効果が疑問視されるまま建設が進んでいったものが数多く挙げられる。

こうした構図は、環境保護派と産業優先派というような対立として捉え、それを産業優先に対する住民のエゴとしてみる向きもあるであろうが、個々の計画や趣旨、自然破壊の現状をみればみるほど、日本の行政運営の非効率、非合理性を認めざるを得ないことに気づく。国土開発という言葉が、自然に挑戦し、産業基地と近代都市を作り上げていくと言う、経済成長へ向けたロマンとして語られる時代は、経済構造的にも国民精神的にも終わっている。政治・行政は、政策技術を高め、より身近な都市や地域という範囲での最適な住環境、自然環境を整備していかなければならない。

また、さらに言えば、そういった要望を突きつける住民運動に対して、現状の議会運営や行政は、日本において低いと言わざるをえない。日本の場合、住民意識というよりは、産業界の意向が重視されてきた。今後は、政策評価、事業評価のプロセスを確立するとともに、直接民主主義の保障という根本的な制度改革も視野にいれるべきであろう。

この3月において、RPN(リバーポリシーネットワーク)という吉野川河口堰や川辺川ダムなどの住民運動を行っていたメンバーによって設立されたNGOの企画によるアメリカの河川政策視察を行ってきた。アメリカでは、河川に対する経済的、社会的、環境的な恩恵を新たに認識し、存在価値のないダムを撤去したり、生態系保全を極めて重視した公共事業が始まりだしている。主に西海岸において、調査を行ったが、湿地保全にしろ、ダム撤去にしても、それぞれにおいて、生態系保全に対する技術者や学者も含めたNGOによる堅実な活動を見ることが出来た。

事実として、ダムや、干拓をはじめ、人工的構造物は、いかに環境に配慮しようとも、生態系の保全という観点を持てば、大きく悪影響を及ぼす。日本にしても遡上する魚のための魚道や多自然型工法による河川護岸や法面保護など、環境に配慮した工事は急増しているが、そうした配慮とともに、生態系を最大限保護するには、事業自体の存在価値を厳しくみていかなければならない。

6.公共事業のコスト縮減と建設業 ~入札制度改革調査を経て

さて、公共事業のコスト削減、あるいは公共事業の受け皿である建設業に関しても、重要な改革課題である。現在の建設投資は年間約50兆円であるが、GDP比で約4.7%を締め、約60万社の建設業許可業者数と、600万人の就業人口がある。

建設業は、その労働集約型の特性に加え、保護産業的性質や、公共事業における政治や行政との繋がりもあり、大手企業の市場占有率の低さや、重層的な下請け構造が特徴である。

談合に対しては、まずは一般競争をはじめ、透明性、客観性、競争性を促進していくところから始まってきたわけであるが、様々な経緯をへて、独禁法の改正や、官製談合防止法の改正など、取り締まりはさらに強化されつつある。ダンピングによる工事の品質の低下や、技術力の考慮、不適格業者の排除方法などと様々な課題が各地で問題視されているが、それらは、どれも業界を改革していくという趣旨のもとには、極めて小さな課題にすぎないと思える。

私自身も、政経研究所のプロジェクトとして、談合事件をうけて封筒入札をはじめている明石市や周辺のその制度を導入した加古川市等の東播磨地域、兵庫県、近畿地方整備局の現状を調査したが、やはり、それぞれの地域の建設業の内情や、首長の改革意識によって、相当な温度差がある。

地元企業優先と、入札価格の低下という間において、地域の実情をみて各自治体の首長が、方針を判断していくことになるであろうが、依然として談合を容認しているといわざるを得ない地域が大半である。私が調査した某市では、明らかに不適正業者として談合の経緯が見られるものの、地域に古くからある企業ということで、建前では改革された入札制度にのっとりながら、行政側は、目をつぶっていたという現実があった。

実際のところ、長野県のように落札率が大幅に下がったところもある一方で、全国的に、落札率が5パーセント以上下がったのは、わずか20%にすぎない。

建設業は、見事にピラミッド型であり、公共事業の発注もそれぞれの企業規模に沿って、入札するランクが別れている。その頂点にたつスーパーゼネコンは、約5社程度もあり、再編も指摘されるなか存続し続けている。バブルの崩壊で準大手の一部は倒産したものの、銀行、ゼネコンの不良債権構造のなかで、結局保護されてきたといえよう。そして、発注金額の低下は、そのまま協力会社へのしわ寄せともなり、末端労働者の給与にも大いに影響してくるという改革しにくい構図も併せ持つ。

公共事業全体の重点が、地域への小規模な公共事業や補修作業に転換していくなかで、地元の企業は、有る程度金額で入札優遇を図るのはやむをえない。しかし、大手・中堅のゼネコンにおいては、業界の再編とともに、高度な技術のなかにも価格競争を適切におこなえるシステムを目指すべきであろう。

7.これからの日本の公共事業と地域の自立

国家主導の大規模プロジェクト、請願・陳情による交通インフラ整備、地域主導型の土地総合開発、あるいは地方債に依存する地方単独事業といったこれまでの地域開発のあり方は、経済学的立場においても、計画行政システムや財政構造といった日本の中央集権的な政治経済構造においても、中央と地方のソフト面での格差を広げ、依存体質を増幅させてきた。

大規模な国土開発という発想や日本の構造をこれまで述べたようなポイントにおいて法的に是正していき、地域のありかたを、住民として、市民として、国民としてみたときに、どう住環境を築き、アジアにおいても魅力的な地域、あるいは都市になりうるか、そういったことが、今後の社会資本整備における思想としては重要である。

国の役割は、産業開発や地域開発にはもはやなく、国土の保全における生態系や自然環境という意味の再生にあるのではないか。自治体はまた、地域住民の意見や将来像に向けた先進かつ高度な政策による都市環境のコントロールという重責があるといえよう。そして、それらの透明性を確保して監視していけるのはその地域に住む住民以外にはなく、そういったなかで、地域にソフト面での生産性を向上していける政治と行政が求められている。

参考文献

『松下幸之助発言集』 (PHP)

『財政崩壊を食い止める 債務管理型国家の構想』(岩波書店)神野直彦 金子勝 著2001年

『社会資本整備と政策評価』(山海堂)川口和英 著 2004年

『ダム撤去』(岩波書店)ハインツセンター 青山己織 著 2004年

『入札激震 公共事業改革の衝撃』(日経BP社)日経コンストラクション 編 2004年

『行政改革の視点と展開』(ぎょうせい)増島俊之 著 2004年

『分権化と地方財政』(岩波書店)池上岳彦 著 2004年

『平松守彦の地域自立戦略-廃県置州への道』(毎日新聞社) 平松守彦 著 2004年

前川桂恵三の論考

Thesis

-

生産性の高い政治と効率的な行政へ向けて ~新しい地域と公共の経営~

-

韓国における「オウトピア」と「新しい人間観」

-

アジア主義と日本

-

地域主権型国家日本の実現に向けて

-

靖国神社と日本国の未来

-

公共事業改革と地域の自立

-

日本国憲法「第8章地方自治」と地域主権

-

これからの日本と中国における「新しい人間観」 ~空海入唐1200周年を迎えて~

-

日本の広域自治制度をどう転換すべきか

-

自由民権から戦後改革に観る分権論

-

財政再建に向けた日本の国家観

-

これからの日本文明と「新しい人間観」

-

- 2004/6/28

- 国土・交通

国土政策をどう転換すべきか

-

明治国家に観る『分権論』

-

これからの人類に必要な「新しい人間観」とは

Keizo Maekawa

第24期

前川 桂恵三

まえかわ・けいぞう

前川建設株式会社

Mission

『地域主権型国家日本の実現』