Thesis

自由民権から戦後改革に観る分権論

廃藩置県を断行し、急速な近代化に向けて出発した明治国家から、自由民権運動、大正デモクラシーなどを経て、日本国憲法に地方自治が謳われ、戦後改革が進んでいくまでにおいて、官治、集権的国家日本の変遷をみることが出来る。そうした日本の地方自治の歴史から、現行制度改革のあり方とあるべき国家像を展望したい。

1.はじめに

現在の日本は、新たな地方分権の時代の流れにおいて、明治維新、戦後改革に次ぐ「第三の改革」のなかにあると言われている。

明治維新において中央集権的近代国家日本は出発し、明治における近代化、戦後の経済復興とも、中央集権的構造を維持して日本は発展を遂げてきた。戦後憲法で地方自治が謳われ、その後、地方自治の充実が随時図られてきているが、人口減少局面、グローバル化のなかにある現在の日本においては、より根本的な地方分権、さらには新たな時代に対応する改革が求められているのである。

こうした改革の必要性や、方向性を考えていく上では、中央政府や地方政府といった国家のかたちを歴史的に観ていくこともまた重要である。

現在においては、「三位一体の改革」にあるように、地方の税財源や権限のあり方が大きく問われ、またさらには、市町村の「平成の大合併」とともに、130年も前から、変わることの無かった都道府県制度がどうあるべきかが展望されている。

もちろんのこと、そういった制度論のみならず、国民意識のあり方や市民社会、コミュニティーのあり方など、様々な意見が飛び交っている。

こうした議論において、その根本的な地方分権、新たな時代に対応する改革とはいかにあるべきか。人口減少や日中経済、グローバリズム等、現在の日本を取り巻く環境を議論していくことにも増して、改めて日本の地方自治の歴史を見直し、抜本的な改革に必要な歴史的蓋然性を実感する理論を探求する必要がある。

前回の歴史観レポートでは、明治維新における国と地方のかたちを福沢諭吉の『分権論』も踏まえながら考察したが(拙著 「明治国家に観る『分権論』」参照)、その明治国家建設における大きな転換は、まさにその後の日本国家の行き方を大きく変えたものであった。

しかし、それは、近代国家建設のあくまでも出発点であり、当時の国家機構は、太政官制度や地租改正で繕われていた。日本の民主主義や地方自治といったものは、それ以降の近代化、産業化の変遷において、「国のかたち」のあり方をその時々で模索してきたと言える。

明治から大正、昭和初期へと続く日本の地方自治の歴史を観ると、旧来の封建社会と近代化が進む都市型の社会において、幾度と無く国家のあり方を問う民衆の動きが生まれている。中央集権を維持する国のヘゲモニーと「自由民権運動」にはじまる自由や民主主義のあり方を模索する民衆のエネルギーとの戦いを観ることが出来るのである。

そして、さらに、第二次世界大戦を経て敗戦後行われた「戦後改革」においては、占領軍によるヘゲモニーのなか、新憲法が制定され、第8章では、地方自治が謳われるとともに、地方自治制度が整備されていった。しかし、ここにおいては、米ソの対立という国際社会の変化に伴うアメリカの対日政策の転換とともに、日本の「国のかたち」もいわゆる「逆コース」として形成されていくのである。

ここでは、自由民権運動から大正デモクラシー、そして戦後改革における日本の地方自治の歴史を踏まえた上で、日本の地方自治、民主主義の発展段階の特徴や「第三の改革」の位置づけを概観した上で、現在における日本再生のための分権論を考察したい。

2.戦前日本国家と地方自治 ~自由民権運動と大正デモクラシーの意義

それまで江戸の幕藩体制という各藩の世襲制による大名によって統治される封建的な社会から、明治維新後、近代的な地方制度を持つ国家を実現するために、明治2年の版籍奉還、明治4年の廃藩置県、戸籍法の制定によって明治の国づくりが始まった。それから東京、京都、大阪を三府とする3府302県が統廃合と明治11年三新法(郡区町村編成法、府県会規則、地方税規則)などの地方制度の整備を経て、明治21年には現在の都道府県区域が確定し、46府県となった。

明治22年に欽定憲法としての大日本帝国憲法が制定されるまでのこの間において、日本の地方自治制度の変遷を見ていく上で、大きいのが自由民権という民衆の運動と国家の官治的な中央集権化との対立である。

明治7年の板垣退助をはじめとする「民撰議院設立建白書」を端緒とする自由民権運動は、国会開設、憲法制定、地租軽減、地方自治などの政府への民衆からの要求というものへと進展していくわけであるが、ここでは、「民権論」的な日本国家のあり方と、覇権を争う当時の国際社会のなかで、明治政府が模索する「国権論」的な国家像との間で、様々な「綱引き」が行われたといえる。民衆の運動の激化に対する政府の弾圧とそれを受けての政府の近代化化というかたちで、明治国家は形作られていったわけである。

そのなかでも興味深いのは、自由民権の著名な理論家、運動家であった植木枝盛である。板垣退助の演説に感銘を受けた植木枝盛は、立志社における小区会から大区会、州会、県会と民会を積み上げ、ついには国会を実現するという構想とともに、強く地方自治制度の形成についての政治活動を行った。

出身の土佐においても、当時は土佐国(現 高知県)と阿波国(現 徳島県)の二州を高知県が管轄していたのに対し、土佐州会に対する一定年齢、居住期間以外の制限を設けない集会規則を起草するなど、まさに地方自治から日本国家の自由な民主主義というものを描いていた。

『植木枝盛自叙伝』には、

「真に善く代議政体を行わんとするには、極めて人民において自治の気象を養い自治の風習に馴わざるべからず。今にして町村民会を起こすはただにその町村のためにのみこれをなすにあらず、併せて代議政体を促がし、かつその代議政体将来竟に興りし時に至りて、中央地方喚呼相応じ裨益を相なすこと少なからず」

とある。

国を運営する藩閥官僚中心の中央明治政府の維持と民主主義を実現するための民衆による地方自治そして国会開設、この二つが、相容れないものとして存在していた。

植木枝盛が、起草した、最も過激な私擬憲法ともいわれる「東洋大日本国国憲按」には、「日本国民乃日本人民ノ自由権利」として、国民の自由権から抵抗権、革命権を規定するとともに、「連邦ノ大則乃権限竝ニ各州ト相関スル法」として、日本を「日本武蔵州、山城州、大和州、」といったような70州からなる連邦国家とし、その各州に州兵設置に至るまでの自治権とそれを統治する連邦政府の権限が謳われている。天皇制はどうかというと、「日本人民」の「自由権利」を強く訴える一方で、「第5編 皇帝及皇族摂政」に、第75条から第103条にわたって、天皇の国家における役割や後継について、詳しく謳われている。その「日本人民」の「自由権利」には、以下のような天賦人権思想に基づいた、近代化における強い自由、平等、「民権」というものを感じる条項もある。

「第六十三条 日本人民ハ日本国ヲ辞スルコト自由トス

第七十二条 政府恣二国憲ニ背キ擅ニ人民ノ自由権利ヲ残害シ建国ノ旨 趣ヲ妨クルトキハ 日本国民ハ之ヲ覆滅シテ新政府ヲ建設スルコトヲ得」

こうした「下からの近代化」は、実に多くの運動とその激化事件、あるいは英国やフランスなどの立憲政体や人権論に学んだ様々な私擬憲法起草を生んだが、政府の強硬な弾圧とドイツをモデルにした「大日本帝国憲法」という天皇が強力な権力を持つ欽定憲法体制の前に壊滅し、自由民権運動の要求は、「上からの近代化」へとおきかえられた。

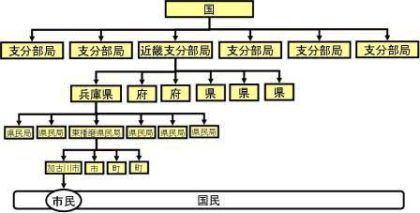

明治憲法下の地方自治制においては、中央政府の完全な出先機関としての府県の官選知事と、その府県の出先機関である町村をまとめる官選かつ地主層による郡長、明治の合併によって「自然村」から人為的につくりだされた「行政村」としての市町村というように、国家の下部機構として地方組織を形成することになったのである。天皇制に忠実な臣民は、国家の画一的な制度の前に、急速な経済的な近代化、対外的な国力増加へと向っていった。

国権論を重視し、「殖産興業」、「富国強兵」のもと、産業育成、経済成長を進めて行った先として大正期には、それまでの家内工業、マニュファクチュアから、大規模な工場制生産が確立していった。日本には近代都市が形成されていき、農村地域の生活にも変化が現れ、政府の国民に対する社会政策も増えていった。都市化に都市労働者の増大、鉄道、港湾の整備、日露戦争の戦費等、近代国家としての財政拡大とともに、生活水準が激変する民衆の要求も多岐に増大していったといえる。

地方自治制度としては、明治における出先機関としての府県と末端組織としての市町村を繋いでいたおなじく出先機関としての郡が廃止された。都市化と農村における地主層の変化によって、それまでの郡の果たしてきた機能が実態に合わなくなったのである。

このような時代背景にあって、藩閥官僚政治を批判した第一次護憲運動から始まる大正デモクラシーにおいては、欽定憲法の範囲において、民衆のエネルギーが再び湧き出してきたことをみることができる。

大正デモクラシーは、民本主義や立憲主義、あるいは美濃部達吉の天皇機関説を基本的な理論として、元老、貴族院、枢密院、軍部といった特権階級よりも、普通選挙による議会政治、政党政治の確立から民衆の権限を拡大していこうとするものであったが、さらには、資本主義、産業社会化によるブルジョアジーとプロレタリアとの貧富の差の拡大に対する批判も含めて、社会主義運動も生んでいった。そして、ここでもまた、自由民権運動と同じく、民衆の社会運動と政府の譲歩がおこなわれ、結末としては、普通選挙法とほぼ同時期に公布された治安維持法による弾圧で締められていく。

少し話しはそれるが、こうした日本の地方自治形成の経緯において、以前ある方と話した内容を思い出した。その方は、神奈川県の海外研修制度によってアメリカの大学に留学し公共政策修士を取得、日本においては、自治体学会の活動や地方自治に関するNPO法人の設立を手がけている。

私にとっては、例えば伊勢神宮において、皇室のみ立ち入り可能な場所、あるいは国会議員レベル以外は立ち入り禁止な場所があるということに対して、大きな違和感を得ることはなかったわけだが、その方は、「下からの」民主主義を作ったアメリカと比して、そういった状況に対して日本の民主主義の限界を指摘されていた。共和制や君主制といった議論になってしまうが、自由民権運動や大正デモクラシーが目指す社会の究極はどこにあったのであろうか。

幕藩官僚政治を中心として国権を重んじる政治が為した産業革命的経済成長と対外外交、そして明治37年に始まる日露戦争、さらには、満州国建設。それに対して、自由と民権を謳い、様々な思惑はあったにせよ、政治的な近代化、民主主義を推し進めようとした民衆のエネルギーが為す政治。そして、大正6年には、ロシア革命という社会主義革命が起き、大正11年には日本共産党が結成される。そうした時代背景における治安維持法。

「大日本帝国憲法」に「地方自治」の章を設定するとすれば、いかなる条項になるのであろうか。あるいはもし、謳われていれば、その後の日本の政治や進路はどう変わっていたであろうか。

3.戦後改革における日本の地方自治 ~占領政策の変遷

第二次世界大戦に敗戦し、占領軍による統治のもと日本政府が行った戦後改革は、「治安維持法の廃止」、「天皇制討議の自由」といったものから始まる。

天皇を象徴とした国民主権を謳った「日本国憲法」には、「大日本帝国憲法」にはなかったその前文と第二章の戦争の放棄、第十章最高法規、そして第八章に地方自治が、新たな章として付け加えられた。日本側の政府や民間による草案には、「天皇機関説」の美濃部達吉とともに大正デモクラシーの指導者的存在であった佐々木惣のものを除いては「地方自治」に関する記載がほとんどなかったことをアメリカ側は非常に驚いたという。

アメリカによってそうした日本の地方自治には、府県知事の公選や20歳以上の普通選挙制度、内務省の解体をはじめとして、制度的な戦後改革が施される。府県は、それまで完全な中央の出先機関であったのであるが、これを占領軍の強い意向もあって完全自治体にする際に、内務省は、「機関委任事務」の制度を府県に拡大した。そういった内閣省は、内政、警察、地方におけるあらゆる人事権や権限を持ちすぎているがゆえに、解体された。

昭和24年のシャウプ勧告においては、権限を持たない地方が、極端に中央政府の税収に依存する日本の財政構造に対して、行政責任明確化の原則と、財源保障機能としての財政調整制度などの指摘がなされていた。この勧告が基づく地方自治の思想は、実に明確である。

「地方政府は、民主的生活様式に潜在的な貢献をなすものであるから強化されねばならない。強力な、自立した、実力ある地方行政団体があれば、政治力は、遠隔の地にあり、かつ個人とは無関係の中央政府に集中されるよりも、むしろ分散され、国民の身近におかれるのである」

こうして、今度は占領軍の改革と日本の中央政府との対立のなかで国のあり方が変容していく。さらに、東西の対立とそれによるアメリカの対日政策の転換、さらには朝鮮戦争の勃発によって、日本は逆に地方自治の充実、地方分権というよりは、産業政策重視、再軍備、労働運動の牽制、中央集権化といった方向に再編成されていく。

そして、昭和28年には「昭和の大合併」と呼ばれる、またしても人為的な市町村合併によって、自治体の効率化が、高度経済成長に向けて実行される。昭和32年の地方制度調査会に出された答申における地方制、道州制には、府県を廃止し、道州を設置して官選の知事を置き、中央の統制を強めるという、分権とは全く別の「道州制」が議論されている。

そして、平成12年に地方分権一括法が成立するまで、「機関委任事務」は廃止されることもなく、また都道府県の知事も多くが自治省、国土交通省などの官僚出身者が占めてきたのである。

明治維新では、近代国家として出発するための国民国家形成にむけた変革が為されたが、自由民権運動や大正デモクラシーと中央政府の対立をみても、そこには民主主義としての政治的近代化の実現には限界があることを認識できる。

その限界を戦後改革では克服したとも言えるが、中央政府の主導によって、ナショナルミニマムの確立と産業育成を主眼に置いた、官治的、中央集権構造のなかでの地方自治を脱することはなかった。また、そのなかで高度経済成長は成功していったことも事実である。

4.「平成の自由民権運動」 ~国と地方の議論において

冒頭に述べた「第三の改革」の位置づけは、その高度経済成長と右肩上がりの経済成長が終焉を迎えた現在において、政治、経済における一体的な分権化を進めていくことであろう。政官業の癒着のなか、あらゆる方面で「土建国家」的体制を固辞するのではなく、中央と地方、官と民、における適切な分権化を行っていくことと、東京一極集中から地方の特色が活かされた経済構造への転換である。しかし、それは、「小さな政府」を実現していくということでは、経済、財政的な意味しか持たない。

自由民権運動の究極形を想像すれば、民主主義の発展形としての市民の良識、正義というものが政治に取り入れられていく地方自治と、それによって生まれる理念とともに、力強く主体性を持つ国家を形成するということである。

国権と民権の最適な役割分担、責任明確化を実現しなければならない。民権においては、国内の政治、経済が一体となって、国民の生活、人権の向上と教育による人心、道徳の向上を達成していく。そして、国権においては、現在の人類が抱える世界的、地球的な課題としての地球環境や国際的経済格差、地域紛争を解決していくための国際間の主体としての役割である。

そうした理念をもとに、日本国内の分権理論を振り返ると、いかがなものであろうか。財政危機において、その瀬戸際においてようやく始まった「三位一体の改革」と補助金の削減にあたって、「平成の自由民権運動」という言葉とともに、税源移譲額の低さを問いただす地方六団体。義務教育費の補助金が削減されれば、文部科学省の予算は4割減額になるそうである。族議員化した国会議員、官僚もまた当然の如くそれに抵抗する。

市町村合併にしても、行政効率化や合理化という建前で、明治の大合併、昭和の大合併に続いて、平成の大合併が行われている。さらに志ない自治体を借金漬けにする合併特例債とともに、またしても「人為的」な基礎自治体が「上から」のモデルとして進められていく。合併が、根底の問題として流れる「官僚主義」をどう変えることが出来るのか。その「地方公共団体」は、また不必要に、人々の生活の都市化を進めていくのではないであろうか。

「平成の自由民権運動」とは、より崇高な意義を持つべきものである。アメリカのグローバリゼーションがなす新自由主義の流れと、EUで主流となっている社会民主主義の流れ。そうした流れのなかで、日本はそれらの流れを融合し、実現させていくべきだと私は考える。

そのためにも、日本は国権の再生として国家総出でまずは、「財政再建」を実現しなければならない。さらにシャウプ勧告でも指摘されていた財政制度の抜本的改革とともに、多様性と競争性のある地方自治を形成し、市民政治の実現できる地方制度への発展を遂げなければならない。その市民政治のためには、間接民主主義を越えた住民投票などの、直接民主主義も積極的に模索していくべきである。

【参考文献】

『松下幸之助発言集』 (PHP)

『アメリカの民主主義』A・トクビル著 井伊玄太郎訳(講談社学術文庫)

『福澤諭吉著作集 第7巻 通俗民権論 通俗国権論』福沢諭吉著(慶応義塾大学出版) 2003年

『植木枝盛 選集』 植木枝盛著(岩波文庫)1974年『日本の地方自治』 中西啓之著(自治体研究社)1997年

『日本における地方自治の探求』 大石嘉一郎・室井力・宮本健一著(大月書店)2001年

『分権国家への決断』 榊原英資著(毎日新聞社)2002年

『日本国憲法・検証1945‐2000資料と論点〈第6巻〉地方自治・司法改革』天川晃著(小学館)

前川桂恵三の論考

Thesis

-

生産性の高い政治と効率的な行政へ向けて ~新しい地域と公共の経営~

-

韓国における「オウトピア」と「新しい人間観」

-

アジア主義と日本

-

地域主権型国家日本の実現に向けて

-

靖国神社と日本国の未来

-

公共事業改革と地域の自立

-

日本国憲法「第8章地方自治」と地域主権

-

これからの日本と中国における「新しい人間観」 ~空海入唐1200周年を迎えて~

-

日本の広域自治制度をどう転換すべきか

-

自由民権から戦後改革に観る分権論

-

財政再建に向けた日本の国家観

-

これからの日本文明と「新しい人間観」

-

- 2004/6/28

- 国土・交通

国土政策をどう転換すべきか

-

明治国家に観る『分権論』

-

これからの人類に必要な「新しい人間観」とは

Keizo Maekawa

第24期

前川 桂恵三

まえかわ・けいぞう

前川建設株式会社

Mission

『地域主権型国家日本の実現』