Thesis

ポストコロナ時代における我が国の外交 ~新たなカタチの徳ある大番頭国家へ~

世界中が新型コロナウイルス感染拡大により、未曽有の危機的状況を迎えています。その状況下で、アメリカと中国の関係が徐々に変化してきています。アメリカでの大統領の交代、中国におけるマスク外交・ワクチン外交などについて触れながら、わが日本国が今後とっていくべき外交政策・防衛政策についての考えを示していきます。

第1 はじめに ~コロナ禍でさらに深まった分断~

新型コロナウイルス感染拡大により、世界中が未曽有の危機的状況を迎えました。2021年5月24日現在、感染者は世界全体で1億6688万人を超え、死者数は345万人を上回り、いまだ世界中で感染拡大は続いています[1]。コロナウイルスに対するワクチン開発が各国で進む一方で、変異種が見つかるなど予断を許さない状況が続いています。

「アメリカ・ファースト」をはじめとする自国第一主義や、イギリスのEU離脱、西欧諸国における極右政党の台頭など世界が分断に向かい始めた最中、世界中にコロナウイルス感染が拡大し、その分断をより一層根深いものとしました。2019年12月に中国の武漢市で初めて感染が確認されたコロナウイルスが世界的な流行を見せると、中国は自国の国際的イメージダウンを防ぐべく「マスク外交」を展開し、WHOを支援するなどの動きを見せました。それに対し、アメリカは中国の初期対応や情報開示の遅れを強く批判するとともに、WHOの対応を中国寄りだとして、トランプ大統領はWHO脱退を国連に通告しました。また、中国の「国家安全維持法」による香港に関する一国二制度形骸化についてもアメリカは厳しく批判の声をあげました。

コロナウイルスが感染拡大しているいま、アメリカ・中国という2大国の関係悪化が進んでいます。本稿では、アメリカ・中国を含む世界情勢の見通しを示すとともに、ポストコロナ時代の日本が、国際社会において、どのような立場に立ち、外交を行っていくべきかを示していきます。

第2 変わりゆく2つの大国

1、バイデン政権となって変わるものと変わらないもの

2021年1月20日、アメリカ合衆国の第46代大統領に民主党のジョー・バイデン氏が就任しました。バイデン大統領は、就任早々、コロナウイルス感染症対策としてのマスク義務化をはじめ、地球温暖化対策に関する枠組みであるパリ協定復帰を決めました。さらに、WHOからの脱退手続を中止し、トランプ氏が推し進めてきた移民規制やメキシコとの国境の壁建設もとりやめました。トランプ前大統領が掲げていた「アメリカ・ファースト」から一転して、国際協調への転換が見られます。

他方で、バイデン政権となっても、トランプ政権のときと方向性が変わらないものもあります。それはアメリカにおける対中国政策です。アメリカは中国に対して、米中国交樹立以来40年近く一貫して「関与政策(engagement policy)」を取り続けてきました。

しかし、近年は宥和的といわれた民主党が強硬的といわれる共和党に足並みを揃えはじめ、超党派で米中貿易衝突の方向性を定めました。米中貿易衝突は、決してトランプ前大統領のスタンドプレーによるものではありません。

そもそもアメリカが中国にとってきた「関与政策」とは、中国がアメリカとは基本的に価値観を異にする社会主義体制でも、米国が協力を進め、中国をより豊かに、より強くすることを支援し、既成の国際秩序に招き入れれば、中国自体が民主主義の方向へ歩み、国際社会の責任ある一員になるという目論見のもとに実施されてきた政策指針です。この関与政策を支える理論は、アメリカの心理学者マズロー[2]の欲求段階説です。つまり、経済が発展して低次の欲求が満たされれば、高次の欲求が出てきて、人々は民主主義を求めるだろうというものでした。

アメリカによる関与政策は、中国の経済規模を大きくしましたが、中国の本質を変えるには至りませんでした。2020年7月23日、当時のポンぺオ国務長官は、「無分別な関与という古いパラダイムは失敗した」として、関与政策の失敗を明言しました[3]。バイデン政権における国家安全保障問題担当のジェイク・サリバン大統領補佐官においても、関与政策の失敗と中国に対する脅威の認識はトランプ政権と大きく変わりません。2021年1月25日、ホワイトハウスのサキ報道官は、米中が厳しい競争関係にあり、権威主義的で自己主張を強める中国への戦略的アプローチを変えるものではなく、戦略的な忍耐をもって問題に取り組むと発表しています[4]。

2、中国の一帯一路構想の展開と債務の罠

2010年、中国は、名目GDPで日本を追い越し、世界2位の経済大国の地位を手に入れ、2017年には購買力平価(PPP)に基づくGDPではアメリカを上回りました。

中国における2021年の国防費は前年比6.8%増の1兆3553億元(約22兆円)[5]。これは、日本における過去最大の2021年度予算の防衛費概算請求の5兆4900億円[6]と比しても4倍以上の規模です。さらに中国は、東シナ海や南シナ海、西太平洋、南太平洋において海上・航空戦力による活動を活発化させています。特に南シナ海においては、人工島建設とその軍事拠点化を進め、時間をかけて現状変更を既成事実化していく、いわゆる「サラミスライス(Salami Slicing)戦略」を採っています。

2013年、習近平国家主席は現代版のシルクロードとして、中国の積極的な投資により、中央アジアとヨーロッパをつなぐ物流ルート(一帯)、南シナ海から地中海を結ぶ海上ルート(一路)にある国々の物流インフラを整備して、貿易を促進し、経済圏をつくろうという一帯一路構想を発表しました[7]。

近年は、中国のアフリカやアジア向けの融資について「債務の罠」ではないかと指摘する声もあがりました。すなわち、はじめから債務の返済能力が乏しいと分かっているにもかかわらず、意図的に貸し付けを増やし、債務の返済に行き詰った国が中国に対して融資を受け建設したインフラ権益の譲渡や、軍事的協力を余儀なくされるというものです。債務の罠の典型として挙げられるのは、スリランカのハンバントタ港です。スリランカの名目GDP(2018年)が約889億ドルである中、対外債務は名目GDP比6割にも膨れ上がり、そのうち、中国が貸し付けた72億ドルが返済困難となり、スリランカと中国の合弁企業がハンバントタ港の運営を99年間任されることとなりました[8]。さらに、日本にとって、シーレーン防衛上のチョークポイントとなっているジブチにも、中国は名目GDP比で4割の債権を有しており、中国軍の基地が建設されました[9]。

しかし、一帯一路構想にもかげりが出ています。コロナ禍を迎え、各国が厳しい経済状況にさらされ、アジア・アフリカの途上国が次々と債務不履行になることは疑いようもないからです。途上国への資金提供により、経済発展を促し、その発展の利益を享受するWin-Winの関係を築くというのが一帯一路の本旨であることから考えると、中国はコロナによって影響を受けた国々の相次ぐ債務不履行に頭を痛めることとなり、「債務の罠」で得る利益では賄いきれない損害を受けることとなると予想されます。中国は、2020年末に期限を迎える無利子借款の返済を免除しており、G20債務救済イニシアティブへの最大の貢献国とならざるを得ませんでした[10]。さらに、中国は世界150カ国以上に医療物資などを提供する「マスク外交」を展開し、国際貢献をアピールしたものの、国際社会からの信用回復には繋がらず、特に欧米諸国からは、むしろ中国への不信と嫌悪感を高める結果となっています[11]。

第3 日本が進むべき道

1、国際社会の大番頭となる

1984年、塾主松下幸之助は、日本は単なる経済大国から、アメリカを支えつつ世界全体をスムーズに運営していく調整役という「大番頭」になるべきであると提唱しました[12]。戦後の混乱や二度にわたる石油危機を克服し、名目GDP2位であった日本の使命として、徳のある信頼される「国徳国家」を目指すべきだとも語りました[13]。時は流れ、米ソにおける冷戦は終結し、松下幸之助没後30年以上の時が流れた今、米中という2大勢力の狭間で、地政学的にも、経済的にも、その調整を図ることが出来るのは、日本しかありません。日本は、新たなカタチの徳ある大番頭国家としての地位を築いていかなければならないと考えます。

2、FOIP(自由で開かれたインド太平洋)の実現

(1)FOIPの有する2つの側面を活用

日本は、逼迫する米中関係の中で、特に中国に対しては、強硬的な「封じ込め」でもなく、牧歌的な「関与」でもない、新しいカタチの関わり方を模索していく必要があります。そのためには、日本が提唱する①法の支配、航行の自由、自由貿易等の普及・定着、②経済的繁栄の追及、③平和と安定の確保を三本柱とするFOIP(Free and Open Indo-Pacific Strategy;自由で開かれたインド太平洋)の取り組みをより推進すべきです。そうすることこそが、国際社会の安定と繁栄をもたらします。

Quad(日米豪印戦略対話)を基軸とした安全保障面を充実させるとともに、懐の深い国際協調主義のもと多国間外交面を発展させることが求められます。FOIPの有する剛柔の両側面で、しっかりと責任もって旗振役をしていくのが日本の役割です。

(2)Quad(日米豪印戦略対話)の充実【剛的側面】

インド太平洋地域における国際協調の取り組みとして、Quad(日米豪印戦略対話)があげられます。従来は局長級の会合でしたが、2019年には閣僚級会合に引き上げられ、2020年には当該会合を定例化することが取り決められました。Quadにおいて先にあげたFOIPの基本原則が改めて確認されました。2020年11月、日米豪印の4か国によるマラバール海軍合同演習が実施されました。

日米同盟を基軸としながら、インド太平洋地域での多国間の繋がりも深化させることで、インド太平洋地域における軍事衝突の可能性を排除することにつながります。

(3)懐深く、包摂的なFOIPへの変容【柔的側面】

日本が有する技術力やノウハウを生かし、インフラ整備を通じた物理的連結性、人材育成を通じた人的連結性、入管業務等の制度的連結性という3つの連結性を強化して、地域の繁栄を図っていくことが望まれます。

安倍前首相の第196国会施政方針演説におけるFOIP関連の一節に「この大きな方向性の下で、中国とも協力して」と述べられているように、日本政府としては、FOIPを包摂的で多国間協力的なものとして考えるようになってきています。FOIPから当初ついていた「戦略」の文字が消え、2018年半ばころから対抗の意味合いを薄めるような「構想」に変化しました。さらに2021年現在、この「構想」の文字も消えたこと[14]こそが包摂的なFOIPに変容したことの象徴ともいえると思います。

さらに、日本としては、国際社会における中国デカップリングが進む中で、単に対米追従ではなく、自国の国益、国際秩序とのバランスをしっかりと考えたうえで対処する必要があります。5G通信網からファーウェイ製品を排除する件について、英仏が「米国の制裁措置により、ファーウェイ社の製品供給にリスクが生じたため」と説明し、排除期限を5Gから6Gに切り替わるだろう7~8年後と設定しました[15]。アメリカに全面的に賛同したわけではなく、「懐の深い」柔軟な姿勢をとった英仏に学ぶべきものが多いと思います。

第4 おわりに ~徳ある大番頭国家を目指して~

地政学的戦略に長けたリー・クアンユー・シンガポール元首相は、いわゆる大国間政治について「2頭の象が争えば、草地は傷む。2頭が愛し合えば、壊滅的となる」と語りました[16]。これは、「2頭の象が争うとき、傷つくのは草地」という強い者同士が争ったとき、傷つくのは弱者であるというアフリカのことわざを用いたものです。強者同士が争ったとしても、手を組んだとしても、傷つくのは弱者であるということを示しています。

日本も、アメリカと中国という2大国の競争に巻き込まれることを避けるとともに、その2大国の折衝に関与し続けることが重要です。

2021年1月20日、イギリスのトラス国際貿易大臣は、日本など11ヵ国が参加する環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)への加盟を近く正式申請する方針を明らかにしました[17]。EUを離脱したイギリスが、FOIPをプラットホームとした安全保障・経済安保へと拡大する方向に向かっているといえます。まさに、日本を調整役とした世界が始まる兆しがここにあります。

日本が世界の大番頭国家となるために、冷静に世界状況を分析・対応するとともに、繁栄を通じた平和・幸福を創出できるような懐の深い徳ある国として成長しなければなりません。

1 「日本経済新聞コロナウイルス感染世界マップ」 (2021年5月24日閲覧) https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%8F%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%82%BA%E3%83%AD%E3%83%BC

https://www.asahi.com/articles/ASN7S45ZRN7SUHBI004.html

https://headtopics.com/jp/124961245212487662277-18269132

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210305/k10012898911000.html

「動き出した『一帯一路』構想―中国版マーシャル・プランの実現に向けて―」

(2015年4月8日) (2021年5月24日閲覧)

https://www.rieti.go.jp/users/china-tr/jp/150408world.html

https://www.ide.go.jp/Japanese/IDEsquare/Eyes/2018/ISQ201820_021.html

https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/06/9db05309da1a515a.html

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/post-93920.php

松下幸之助.com https://konosuke-matsushita.com/proposals/nation/oobantou.php

10ミニッツTV https://10mtv.jp/pc/content/detail.php?movie_id=1130

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page25_001766.html

「仏、5Gからファーウェイ事実上排除 免許更新せず」

https://jp.reuters.com/article/france-huawei-5g-security-idJPKCN24N2LG

(2021年5月13日閲覧)

http://www.gfj.jp/j/diplomatic_roundtable/111_150417.htm

参考文献・Web記事

1)「令和2年版 防衛白書」防衛省、日経印刷株式会社、2020年

2)「外交青書」外務省、日経印刷株式会社、2020年

3)「外交」Vol.64、外交編集委員会編、外務省、2020年

4)「アフターコロナ時代の米中関係と世界秩序」川島真・森聡編、

東京大学出版会、2020年

5)「中国vsアメリカ 宿命の対決と日本の選択」橋爪大三郎、河出新書、2020年

6)「コロナが外交の世界にもたらす深刻な帰結」薬師寺克行、東洋経済オンライン、

2020年4月10日付(https://toyokeizai.net/articles/-/343201)

7)「新型コロナウイルス感染拡大の中の日本外交 第201回国会(常会)における外交論議の焦点」

寺林裕介・荒木千帆美、立法と調査No.426、2020年

8)「外務省、経済安保に本腰 コロナ後見据え積極外交」時事通信、

2020年10月1日付(https://www.jiji.com/jc/article?k=2020093001155&g=pol)

9)「統合幕僚長 我がリーダーの心得」河野克俊、ワック株式会社、2020年

10)「サクッとわかるビジネス教養 地政学」奥山真司、新星出版社、2020年

11)「許せないがやめられない」坂爪真吾、徳間書店、2020年

12)「コロナ以後の東アジア 変動の力学」東大社現代中国研究拠点、東京大学出版会、

2020年

須藤博文の論考

Thesis

-

- 2022/1/29

- 思想・哲学

千葉市若葉区をさらに元気にするために

-

- 2021/10/29

- ビジョンレポート ダイバーシティ・ジェンダー

企業は社会のやさしい公器 ~ダイバーシティ&インクルージョン経営~

-

- 2021/5/22

- 防災・治安

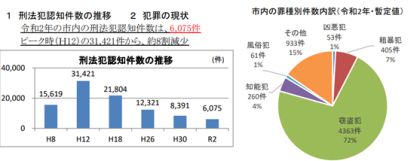

千葉市を「安全・安心なまち」とするために

-

ポストコロナ時代における我が国の外交 ~新たなカタチの徳ある大番頭国家へ~

-

- 2021/2/26

- 医療・福祉・介護

児童虐待を防ぐために

-

反省はひとりでも出来るが、更生はひとりではできない

-

- 2020/9/28

- 医療・福祉・介護

共生社会に求められる優しさとは

-

- 2020/7/29

- 防災・治安

政治家に求められているモノとは

-

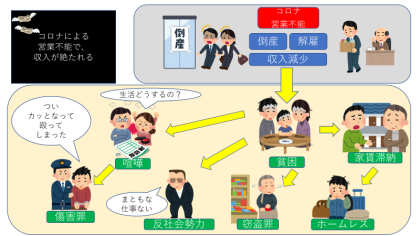

コロナから守ろう、私たちの安全安心を!

-

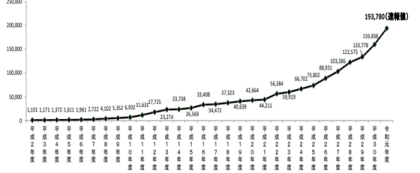

更生支援 安全安心の優しい日本へ!

Hirobumi Suto

第39期

須藤 博文

すとう・ひろぶみ

弁護士、千葉市議会議員(美浜区)/自民党

Mission

子どもと高齢者が共存できるマチ