Activity Archives

地方教育行政の構造的課題と教育改革のレバレッジポイント

― 公立小中学校を対象にした実践的考察 ―

はじめに

現在、教育は世界的に大きな転換期を迎えている。OECDは、デジタル化・気候変動・AIの発展という地球規模のトレンドが、教育の目標や方法の抜本的な見直しを迫っていると指摘し、個人と社会のウェルビーイングに向けた「ラーニング・コンパス2030」を提唱した[1]。これは、変化の激しい時代において、生徒が受動的に指示を受け入れるのではなく、自らの判断で責任ある行動を選択できるようになることを重視するものである。

こうした潮流は日本の教育現場にも影響を及ぼしている。たとえば東京都千代田区の麹町中学校では、工藤勇一校長(2014〜2020年)が「自律・創造・対話」を教育目標に掲げ、宿題・定期テスト・校則の廃止など大胆な改革を進めた[2]。しかし、退任後には方針転換が行われた。2023年に着任した堀越勉校長は、「自律・尊重・創造」を掲げ、ルールの再整備や標準服の導入、再テストの廃止などを実施している[3]。「自由」をはき違えた生徒が高校で適応困難に陥ることを懸念した結果である。

両者の教育目標は共通点が多いが、学校運営の手法は大きく異なる。教育の成果は即時に可視化されず、10年、20年後にならなければ評価が難しい。ゆえに、どちらの方針が正しいかを断ずることは困難である。ただし、方針が揺れることで最も影響を受けるのは子どもたちである。

では、揺れない学校経営はどのように達成できるのか。本稿では、公立小中学校を管轄する地方教育行政の構造に焦点を当て、教育改革を実行するために必要な条件や、制度的な課題について考察を試みる。

教育行政の組織構造

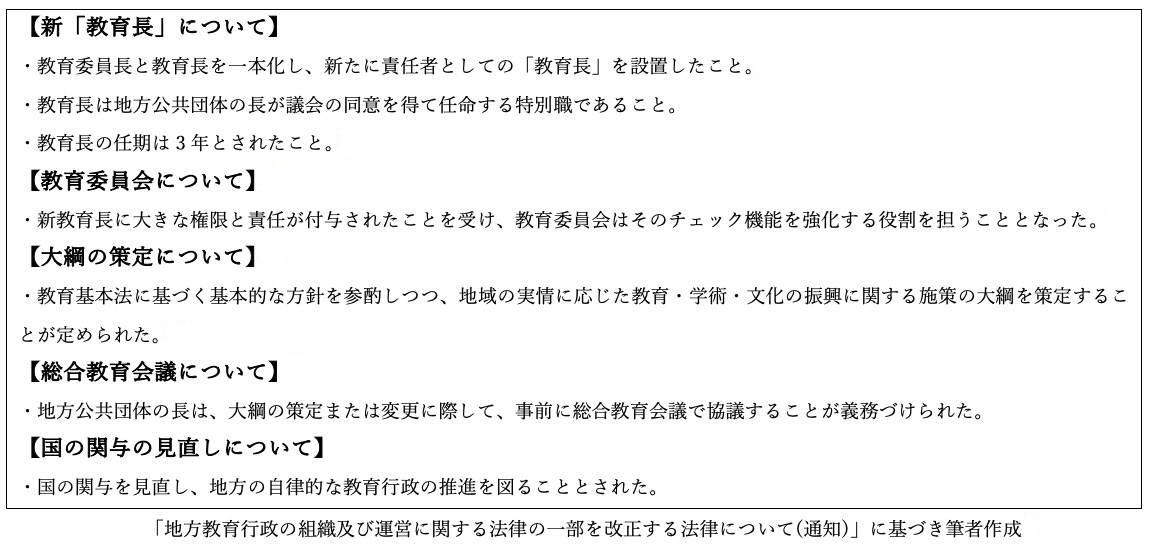

公立小中学校の管轄は市町村の教育委員会である。その地方教育行政の組織について大幅な改正が行われたのが、2015年4月1日である。「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)」が2014年6月20日に公布され、翌2015年4月1日より施行された。

この改正は、教育の政治的中立性や継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、地方公共団体の長と教育委員会との連携の強化、さらには地方に対する国の関与の見直しなどを目的とした、制度の抜本的改革である[4]。具体的な改正点は以下の通りである。

この改正により、教育行政における地方公共団体の長(以下、市町村長)の権限は大きく強化されたといえる。もちろん、教育と政治の関係は慎重に扱われるべきであり、とりわけ教育内容においては政治的中立性が求められる。しかしながら、市町村長は予算の執行権に加え、教育長の任命権、教育大綱の策定権、さらには必要に応じた総合教育会議の開催権限を持つことから、現在では極めて重要な役割を果たす存在となっている。もはや市町村長のリーダーシップなくして、教育行政の改革を実行することは困難である。

地方教育行政の構造的課題

地方教育行政における課題は、その組織構造に起因する部分が大きいと考える。本稿では、筆者が捉える三つの構造的課題について述べる。

①複雑なステークホルダー構造

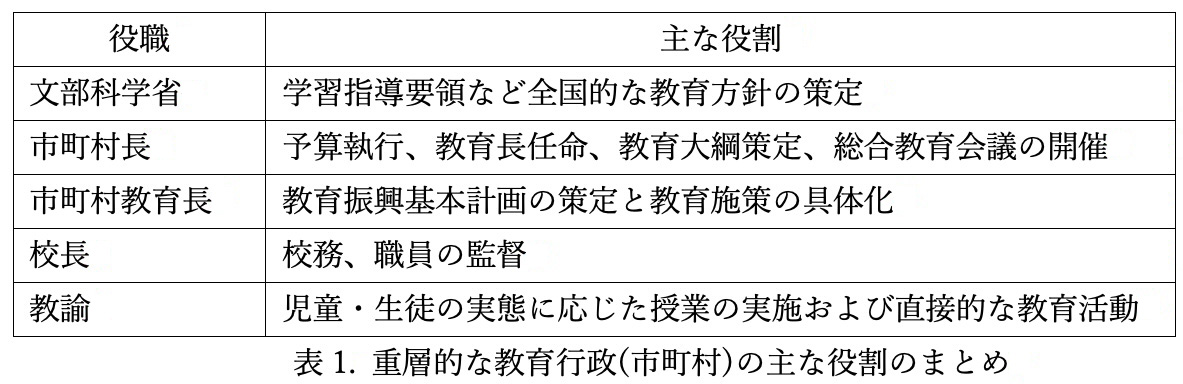

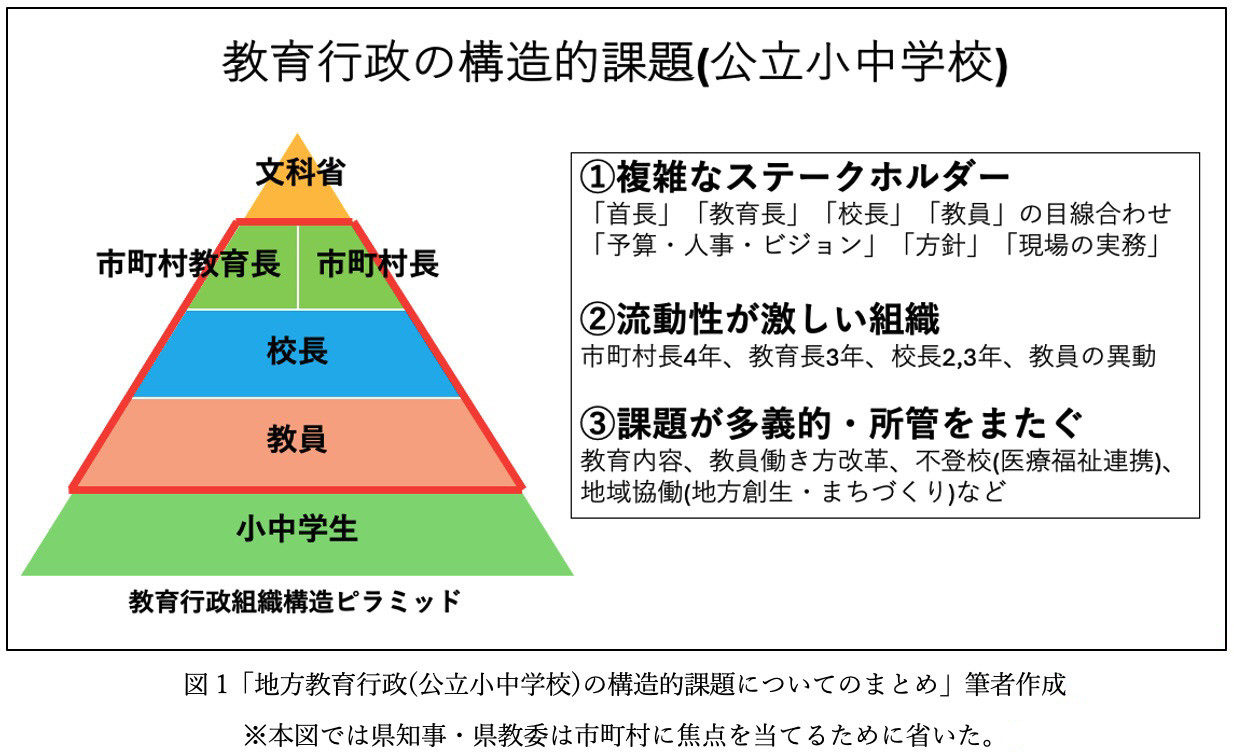

地方教育行政の構造は、いわばピラミッド型の多層的構造をなしている(図1参照)。その最上位には文部科学省が位置し、全国一律の教育方針や学習指導要領などの基本的枠組みを定めている。

次に、市町村長と市町村教育長が並列的に存在する。市町村長は、先で述べたように予算の執行権、教育長の任命権、教育大綱の策定権、総合教育会議の開催権限など、きわめて強力な権限を有している。一方で、市町村教育長は、その大綱に基づいて教育振興基本計画を策定し、教育政策を具体的に実行する責務を担っている。

さらにその下には各学校の校長が位置している。実際の教育活動や学校運営は校長の裁量に大きく依存しており[5]、たとえば冒頭で取り上げた麹町中学校のように、校長の方針により校則や評価方法に至るまで多くの事項が決定される。

最下層には教員が位置し、日々の授業を通じて子どもたちに直接的な影響を与える存在である。授業の方法や雰囲気は教員一人ひとりによって異なり、それが教育の質に直結している[6]。

このように、教育行政は多数の異なるレイヤーのステークホルダーから構成されており、各層が必ずしも同じ方向を向いているとは限らない。そのため、たとえ教育長が強い意志をもって改革に取り組もうとしても、市町村長が教育予算に消極的であったり、校長が現状維持を好む性格であったりすれば、改革の実現は難しくなる。

②流動生の高い人事体制

教育行政を担う各ステークホルダーの任期は限られており、その流動性の高さが長期的なビジョンの共有や実行を困難にしている。市町村長の任期は4年、教育長は3年、校長は通常2~3年程度[7]で異動する場合が多い。教員に関しても数年ごとの人事異動が一般的である[8]。

このような頻繁な人事異動のなかで、継続的かつ一貫性のある教育改革を推進することは困難である。麹町中学校のように、校長の交代によって方針転換が起きる事例もあり、改革の持続性を脅かす要因となっている。人が変われば方針も変わるという現実が、同じ方向性で改革を進めることを阻む根本的な課題となっている。

③課題の多義性と所管の分散

教育に関する課題はきわめて多岐にわたる。不登校対策、教育方法の改善、教員不足、働き方改革など、学校単独では解決が難しい課題が多く存在する。また、これらの課題の多くは教育部門にとどまらず、福祉・医療・まちづくり・地方創生といった他部門との連携が求められるものである。

たとえば、不登校児童への支援においては、福祉や医療の専門機関との協働が不可欠であり、地域活動協働活動の推進においては行政のまちづくり政策と整合性を取る必要がある。このように、課題が多義的かつ部門横断的であることが、各ステークホルダー間の目線のずれや連携の難しさを生み出している。

結果として、教育行政の中で関係者が共通の目標を持って協働することが困難となり、改革の推進力が分散してしまう。

構造的課題を解消するポイント

地方教育行政は、多層的構造である上に流動性が高く、さらに部門横断的な課題も多数抱えている。その中で教育改革を推進していくための鍵となるのが、「人材」である。まず重要なのは、関係者全体が同じ方向を向くことであり、それなしに教育改革を実装可能なものにすることはできない。では、具体的にどのようにして適切な人材を集め、活用していくべきか。

第一に、市町村教育長の人選が挙げられる。流動性の高い人事体制において、改革を一個人の裁量に依存してしまうと、その人物が異動や退任によって交代した際に、施策が元に戻ってしまうおそれがある。教育改革は一定の「面」として広がりをもって進める必要があり、その実行を市町村単位で主導できるのが教育長である。ゆえに、このポジションの人材選定は極めて重要である。

現在、多くの教育長は、生え抜きの行政職員もしくは校長まで務めた教員出身者が就任している。実際、50歳未満の教育長はわずか0.6%、女性教育長も全体の6.1%に過ぎない[9]。改革が求められる局面で、現状維持志向の教育長が就任している場合は、抜本的な人材登用の見直しが必要となる。内部に市町村長と志を共有する人材がいれば、その人物を登用すればよいが、そうでない場合には、外部人材を積極的に起用する選択肢も考えられる。実際に、民間出身者や文部科学省からの出向者を教育長に登用する自治体は増加している。たとえば、石川県加賀市が挙げられる。同市では、「BE THE PLAYER」という理念のもと、文部科学省から出向した島谷千春氏を教育長に登用し、スピード感のある教育改革を実現している[10]。また、名古屋市、鎌倉市、熊本市など、外部登用型の教育長が中心となって改革を主導している。

第二に、市町村長や教育長のビジョンと、学校現場とをつなぐ「教育行政専門職」の配置がある。これは、行政と学校現場の間に立ち、特に新規または重点施策の円滑な実行を支える政策・実務の橋渡し役である。鎌倉市では、2023年にこのポジションを新設し、2名の専門職を採用した[11]。さらに、総務省が推進する「地域プロジェクトマネージャー制度[12]」を活用し、教育行政専門職を採用する動きも出てきている。加賀市や北海道安平町では、この制度を活用して人材を確保し、教育改革の担い手として活用している。

このように、教育改革を本気で進めようとする自治体では、市町村長の裁量を活かし、「人材」に焦点を当てた戦略的な政策を展開している点が特徴である。教育大綱や教育振興基本計画に基づいたビジョンや施策を、市町村全体でスピード感を持って具現化している。また、人材の登用だけでなく、市町村教育委員会が独自に基金を募るなどして、財源面の柔軟性を高め、改革の実行力を支える工夫も進められている。

最後に

教育改革が進みにくいのは、制度構造上ある程度やむを得ない面がある。しかし、全国各地の自治体では、少しずつではあるが公立小中学校が確実に変わり始めている。今こそ、教育のあり方を見直す歴史的な節目である。

「教育は変わらない」と言われ続けてきた今だからこそ、必要なのは、多様なステークホルダーが同じ方向を見据え、協働しながら変革をともに進めていくことである。各立場が役割を果たしながら、共通のビジョンのもとで教育を変えていくべき時代が到来している。

註

[1] 「OECDラーニング・コンパス(学びの羅針盤)2030」

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/projects/edu/education-2040/concept-notes/OECD_LEARNING_COMPASS_2030_Concept_note_Japanese.pdf

(2025年5月18日現在)

[2] 工藤勇一(2018年12月1日)『学校の「当たり前」を辞めた』.時事通信社

[3] 麹町中学校PTA(2023年9月12日)「堀越校長先生にインタビュー!」

https://kojimachijh-pta.jp/2023/09/12/堀越校長先生にインタビュー!/

(2025年5月18日現在)

[4] 文部科学省(2014年7月17日)「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律について(通知)

https://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2015/02/05/1349283_07_2.pdf

(2025年5月18日現在)

[5] 学校教育法 第三十七条④

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026#Mp-Ch_2

によると「校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。」と記載されている。(2025年5月20日現在)

[6] 文部科学省の『【総則編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説』

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387017_001.pdf

によると「各教科等の指導の順序について適切な工夫を行うこと(第1章総則第2の3(1) ウ)や、教科等の特質に応じ複数学年まとめて示された内容について児童等の実態に応じた指導を行うこと(第1章総則第2の3(1) エ)、授業の1単位時間の設定や時間割の編成を弾力的に行うこと(第1章総則第2の3(2) ウ)、総合的な学習の時間において目標や内容を各学校で定めることなど、学校や教職員の創意工夫が重視されているところである。」と記載されており、児童・生徒の実態や校長、教員によって授業についてデザインできる余地は十分ある。

[7] 文部科学省(平成16年度公立学校長・教頭の登用状況について)「表11 校長(退職校長)・教頭(校長登用者)の同一校平均在職年数の推移」

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/05052701/h011.htm

によると平成15年度同一校平均在職年数は小学校で3.2年、中学校で3年である。(2025年5月20日現在)

[8] 深谷和義(2015年)『東海地方の自治体における小中学校教員の人事異動の傾向』. 椙山女学園大学教育学部紀要 p209によると、小学校は愛知県で5.4年、岐阜県で3.9年、三重県で5.7年、中学校は愛知県で5.6年、岐阜県で3.7年、三重県で4.4年と県によって年数は異なるが、大体4年から6年の間で異動する。

[9] 文部科学省(令和6年12月13日)「令和5年度地方教育費調査(令和4会計年度)の確定値について公表します」

https://www.mext.go.jp/content/20240621-mxt_chousa01-000036633_1.pdf

(2025年5月20日現在)

[10] 島谷千春(2025年3月28日)『BE THE PLAYER: 自治体丸ごと学びを変える、加賀市の挑戦』.教育開発研究所

[11] エンジャパン「鎌倉市、新設ポジション 教育行政職2名を採用!」

https://www.enjapan.com/report/kamakura_2312_rp/

(2025年5月20日現在)

[12] 総務省「地域プロジェクトマネージャー」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/02gyosei08_04000210.html

(2025年5月20日現在)

赤木亮太の活動報告

Activity Archives

-

社会的連帯を担うフランスの文化政策

- 2025/5/12

-

経営の要諦 「経営理念の確立と継承」

〜プロスポーツ組織を事例に〜- 2024/7/11

-

「政治家の自己保身」を生み出す構造分析

〜地方政府形態に着目して〜- 2024/7/11

-

入塾式~自己紹介 (赤木亮太)

- 2022/4/13

- 基礎課程(集合研修)

Ryota Akagi

第43期生

赤木 亮太

あかぎ・りょうた

Mission

大らかな心で満ち溢れる共生社会の実現