Thesis

前略、お釈迦様

歴史は、政治によって動いてきたとは限らない。日本の精神に大きな影響を及ぼした仏教の歴史に、迷える日本と日本人の出口を探る。

1.イントロダクション 歴史は政治によって作られたか?

今回は、少し抹香臭い話をする。

仏教についてである。

日本における仏教は、538年(もしくは552年)、百済の聖明王から欽明天皇の元へ、経典が金色の釈迦如来像とともに送られてきた公伝から数えても、千五百年近い時を経ている。その間、数多の名僧と呼ばれる仏教指導者が現れ、民衆をあるいは国家を導いた。必ずしも善導と呼べないケースもあるかもしれない。

しかし概ね近代以前の日本の歴史において、仏教すなわち釈尊の教えとその解釈、更にその指導者たる僧侶は、例えば聖徳太子が十七条憲法の中で、第二条に「篤く三宝を敬え、三宝とは仏法僧なり」として仏教の教えを国是に置いた事例に象徴されるように、日本古来の自然崇拝の潮流をなす神道思想や儒教道徳と融合しながら、日本人の政治的、社会的倫理規範、ならびに精神的支柱の根幹をなしてきたと思われる。

政治が法や制度によって、民の生活を表から改善していくことを志向する一方で、仏教は内側から民を、国家を支えていく役割を担っていたと考える時、日本の国を形づくってきたものを為政者や政治制度という外形だけで捉えることは、どうも片手落ちである気がしてならない。日本の精神文化に大きな影響を及ぼしてきた仏教の歴史は、政治史と表裏、陰陽の関係にあるのではないだろうか。

実際、日本の歴史上において民衆が混迷の度を極めた時に、民衆を救ったのが為政者ではなく、僧侶または仏教の教えであったとことも少なからずあったように思えるのだ。

だから、仏教というインドに端を発し、中国大陸を伝って海を渡った教えが、神道や儒教という様々な思想と混合しながら、日本と日本人に与えた影響とその意義を、今一度真正面から対峙して見つめなおす必要があるのではないかと思うのだ。

いわばこれは、日本仏教の歴史に挑む“マッコウ”勝負である。

2.古代 ~受容、そして地位の確立

仏教伝来当時の状況は、資料が曖昧で不明瞭だ。六世紀後半、崇仏派の蘇我氏と廃仏派の物部氏が争ったとされるように、政争の道具としての位置付けかあるいは外来進取の文物ということで支配者階級のステータスシンボルとしての位置付けとされていたのではあるまいか。これを国是にまで高め、その地位を確固たるものにしたのは、前述の通り聖徳太子であるとするのが一般的だが、実際にはその事績の多くについても資料的な問題から論争が絶えない。

仏教の本格的な興隆は七世紀末頃から始まる。この頃には朝鮮半島だけでなく、遣唐使などを通じて、本場・中国大陸からも直接に新しい仏教思想が流入してくるようになり、まだヨチヨチ歩きの律令国家を支える道徳的・精神的基盤となった。つまり、当時の仏教は国家仏教の性格が強く、為政者の心構えや国家運営のあり方の基盤をなす精神の支柱であり、また在来宗教と融合した鎮護的要素を併せ持つものであった。

そして、その国家仏教としての仏教は、聖武天皇の時代に最高潮を迎える。全国に官寺である国分寺・国分尼寺が建立されるとともに、奈良の都においては総国分寺たる東大寺と大仏(毘盧舎那仏)が造営されることとなった。

一方でこの頃、官僧とならず民衆の中に入って教えを説き、貧民を救済する草の根の私度僧が登場する。行基(668~749)である。行基は畿内各地で橋や道、池や水路、船着場、旅人の休憩する布施屋などを作り、福祉活動に全力を尽くした。

平安期に入ると、断片的な経論研究に終始していた奈良仏教を脱し、教義を確立し様々な経典を体系化・総合化する流れが出てきた。最澄と空海の登場である。

最澄(767~822)は法華経を大乗仏教における最重要の経典と捉え、法華経を奉ずる最有力の教団たる唐の天台山に渡って多くの経典を持ち帰り、桓武帝の庇護の下、経典研究と教義の体系化を急いだ。ところが宮廷の間では、新たにもたらされた現世利益を肯定する密教がもてはやされ始め、最澄はこの密教をも含めた顕密一致の理論体系化を目指したのである。その密教の権威として、最澄の一年後に唐から舞い戻り一躍スターダムにのし上がったのが空海(774~835)である。空海は、長安の恵果阿闍梨より密教の奥義をつぶさに伝授されるとともに、更にそれを、持ち前の創造力によって発展させ昇華させた。この二つの巨星の登場により、日本仏教の教義における体系化は一気に進展し、この後ここから(主に比叡山から)新しい潮流が続々を生み出す源泉となるのである。

最澄と空海の奉じる仏教は、仏教の体系化であると同時に、仏教の社会に果たす役割、釈尊に遡る思想的根源、根本的存在理由の追求といった本格的な宗教的使命の確立を目指すものであったように思う。つまり宇宙観を展開し、人間の生きる意味を問い、その問いに対する答えを導き出すことによって、衆生を迷いから救い出すという宗教の本源的性格のことである。

しかしながら、鎮護国家に対する大きな期待を背負い、また民衆へ浸透するための土壌が未だ整っておらず、民衆の精神的支柱となるにはまだ途上段階であったといえよう。

仏教が民衆のものとなっていくのは、平安後期である。円仁(794~864)・円珍(814~891)を排出して興隆を極めた比叡山をはじめ、仏教界はその後一時停滞するも、10世紀後半になって同じく天台の良源により復興を遂げる。その弟子・源信(942~1017)はいよいよ教学を高めると共に、「往生要集」を著して浄土教の先駆けとなる教えを説いた。

同時期に民衆の間においても、市の聖・空也(903~972)が現れ、念仏を広めている。

院政期に及び、ますます浄土の教えは広がりを見せるのであるが、その背景には末法思想がある。末法思想とは、中国において発達した仏教観であり、釈迦入滅後、正法、像法の時代が千年ずつ続き、二千年を経た後は修行も悟りもない暗黒の末法の世へと移るという思想である。中国の末法論者の説に基づけば、永承七年(1052年)が釈迦入滅二千一年目となる。奇しくもその年が近づくにつれ、諸国で災害、飢饉、疫病、更には反乱、盗賊が横行し、朝野において不安が高まったのである。富裕な貴族は造寺造仏、経塚造営や様々な寄進を行ったが、庶民には到底出来ない。熊野詣や西国三十三観音巡礼などの出来る者は良い方で、大半の民衆は、仏の加護を得る術をもたず途方にくれ、益々人心が荒廃していくという悪循環を生んでいた。

そこに救いの手を差し伸べたのが、浄土教思想というわけである。源信の後、良忍(1072~1132)の融通念仏宗によって仏の姿を思い浮かべる観想念仏から、阿弥陀仏を唱える称名念仏へと変化がおこる。ここでいよいよ、鎌倉新仏教の幕開きたる法然が登場し、浄土教思想が爆発的に広まり、仏教は民衆のものとなるのである。と同時に、その思想体系は日本独自の色彩を強めていく。

3.中世 ~爆発、そして一体化

法然(1133~1212)はある点において、仏教界に革新をもたらした。法然は十五歳で比叡山に登るのだが、限りある寿命の中で大蔵経五千余巻を読み下すのは不可能に近いことであるし、それを達成したからといって全てを理解するのは到底困難であるということを思い、果たしてそれで釈迦の教えを説くことが出来るのか、これが仏教のあるべき姿なのかと懊悩する。と同時に、財あるものは造寺・造仏などして功徳を積むことが出来ても、僅かの寄進もままならぬ民は仏の救いに預かることが出来ないのかということを反問し続ける。ある時、中国の高僧・善導の著した『観経疏散善義』の中に、「南無阿弥陀仏」の念仏を唱えさえすれば誰もが阿弥陀仏の救いによって極楽浄土へ往生することができるという教えを見出し、法然は開眼する。この時まで比叡山では、一貫でも多くの経典を読み、少しでも長く修行することを尊ぶ聖道門が常識であった。ところが、法然は膨大な数の経典の中から必要とする浄土三部経のみを選び取り、比叡山を飛び出して民衆へと教えを広める実践の途についたのである。これが仏教史上初の専修(せんじゅ)、または選択(せんちゃく、せんじゃく)の思想であり、法然以降、鎌倉新仏教の始祖たちは、次々と専修の風を起こし比叡山を出て行く。

こうして、末法思想という社会環境と念仏という受容性の高いツール、専修という革新的アプローチという条件が揃ったことが推進力となって、仏教は完全に民衆のものとなっていくのである。

浄土の教えは、法然門下で悪人正機、他力本願の教義を深化させ、神祇不拝、阿弥陀一仏と阿弥陀信仰を徹底純化させていった親鸞(1173~1262)の浄土真宗や、やはり法然の系統で、一切の所有物(妻子を含めて)を捨て、南無阿弥陀仏の札を賦算(配布)しながら全国を布教して回った(=遊行)時宗の開祖・一遍(1239~1289)らの力によって更に強い信仰を呼び起こしていく。

一方、来世に希望を託す浄土教の教えを、現世を否定するものとして痛烈に批判し、法華経を最上の経典として掲げて、題目への帰依を奉じる新たな勢力も登場する。日蓮(1222~1282)とその宗派・日蓮宗である。現世利益を重視し、過激な他宗攻撃と国家への直言という激しい行動を特徴としており、その教義の独自性(現世利益)と激しさによって、徐々に熱心な信者を増やしていった。その純粋性ゆえの分派対立もこの宗派の特徴といってよい。

この時代の仏教の勃興はとめどを知らない。同時期に「禅」が新たな潮流として出てくるのである。

臨済宗開祖・栄西(1141~1215)が鎌倉幕府の庇護を受けたように、禅は質実剛健を旨とする武士階級によって支持されるようになる。しかし少し下って、栄西の系譜の中から、全ての人が座禅によって救いに預かることを願い、座禅の徹底追求に励む道元(1200~1253)が現れて曹洞宗を開き、禅宗の裾野を広げていった。禅はその後、室町期に至るまで、武士の思想・精神を支えるとともに、臨済宗京都五山を筆頭に、大陸の新文化のショールームとしての役割も果たし、武家文化の担い手となっていく。書画、庭園、建築はもちろんのこと、茶の湯の発展にも大きな影響をもたらした。

一方、浄土教においては、浄土真宗の本願寺八世・蓮如(1415~1499)が、「御文章(御文)」などを使って教義をわかりやすく説くことで、民衆への布教、組織化を加速させた。もっとも浄土真宗が農村へと浸透していった背景には、荘園制の崩壊により自立農民層が生まれ、自治的な惣村が広まりつつあった中世末期の社会的状況もある。自立農民が一つの協議の下に結束を深め、一向宗による一向一揆を結んだのである。北陸では15世紀末から約1世紀間に渡り、加賀一国を一向一揆が支配する「農民の持ちたる国」を実現した。更には、迫害をもろともせずわが身を犠牲にして布教に努めた日親(1407~1488)の登場で日蓮宗(法華宗)もまたその裾野を広げ、法華宗徒による法華一揆が京都の町衆の自治組織などの形で勢力を伸張していった。

戦国期に、自立する民衆の結集のシンボルとして最高潮の熱を帯びた仏教は、その極度の熱の高さゆえに、やがて抑圧を受け、その抑圧に屈していくことになる。一向一揆、法華一揆などの民衆の強力な結束が、必然の流れとして武力による天下統一を阻む要因となり、僧兵の結集する比叡山を含めて弾圧、攻撃の対象となったのだ。それでも統一の思想に裏打ちされた強い信念に基づくこれら民衆勢力は、長期にわたり信長ら天下統一を急ぐ軍事勢力を悩ませた。しかし、長引けば長引くほど物量の前に苦戦を強いられ、屈服あるいは懐柔を余儀なくされる。

ここでは、軍門に下った民衆仏教の思想の脆弱性を非難することよりも、当時世界レベルに達していた武家勢力の軍事力をそれほど苦しめるまでに育っていた日本仏教の浸透力と、それを受容する民衆の思想的土壌を驚嘆の目をもって評価したいと思う。

4.近世 ~統制、堕落、しかるに浸透

しかし、江戸封建体制が確立すると、政治制度、社会情勢の安定と引き換えに、仏教の思想的発展や民衆感化の自由度は完全に奪われる。キリシタン禁制に端を発する寺請制度によって、宗門人別帳に基づく戸籍管理の役割を担うようになるのだ。そこにはもはや、民衆の自発的意思や教義の思想性はない。寺と檀家はあらかじめ強制的に結びつけられ、宗旨の選択の余地はない。更に寺の側も、新しい教義を打ちたてることは反体制の証となるため、ただひたすらに訓古教学に終始する。当然ながら、仏教者も信徒も教理の追求からは完全に遠い場所に置かれてしまうのである。どの宗派の寺も、大元の教義に適合するか否かに関わらず、幕府より与えられた宗門人別の管理と檀家の葬祭、法要のみを事とし、教団としての存在意義や宗派の差異というものが実質的に失われていくのである。寺檀制度に基づく仏葬の義務付けは寺に安定収入をもたらし、益々、民衆教化の必要性を喪失させる。江戸期の仏教は、概して成長する意思を捨て、制度の上に胡坐をかくことを受容したといってよい。かつては浄土真宗のみに見られた僧侶の妻帯と寺院の世襲も、あらゆる宗派において半ば公然と行われるようになり、仏門の綱紀は緩んでいった。

しかしながら、江戸封建体制が民間の仏教にもたらしたものは堕落だけかというと、必ずしもそうとは言えない。仏葬の義務付けは、人間の死に直面する場において、仏教者をして死生観、人間観、宇宙観を民衆に説かしめる機会を与えた。また、寺子屋を通じて民衆は仏教道徳に触れ、社会生活における倫理観の根幹を仏教思想が担うことにもなった。

積極的な宗教性・思想性は失われたものの、受動的、強制的であるにせよ民衆生活への密着度、浸透度は逆に高まったといえるのではないか。

5.近現代 ~崩壊

しかし明治期に入り、その寺請制度も廃止となる。それどころか、神仏分離令が出されるや、それまでの抑圧の反動からか廃仏毀釈が民衆の中から興り、一時日本仏教は崩壊の危機に立たされる。二百五十年にわたる慣習が、かろうじて完全な崩落から逃れさせて現在に至るものの、都市への人口移動、地域コミュニティの崩壊、葬祭の形式化による事業者中心の運営などにより、檀家制度は徐々に、だが確実に解体されてきている。かつて、寺子屋で読み書き算盤に加えて、子供たちに道徳観を植え付けた仏教思想は、教育現場が、小中学校の義務教育へと場所を移すとともに打ち捨てられ、戦後にあっては「信教・思想の自由」の名の下に、むしろ敬遠される存在となっている。現代においては、もはや仏教は実質的な役割を果たすこともなく、形式の上でも衰退の一途を辿るのみのように我々の目には映る。かといって、仏教者の多くも民衆も、特にそのことに危機感を抱いている風もないように見える。

「ここに末法の世極まれり。」と言われれば、なるほどその通りかもしれない。

6.未来 ~再生

前略、お釈迦様。

貴方の遺して下さった仏教の教えは、日本の国家、社会の成長に著しく関わってきました。

古代においては国家の成立と安定の支えとなり、中世においては荒廃する人心を救い、やがて、その民衆を自立へと向かわせました。いわば、この国の人間の成長を影で支えたのは仏教だといえます。仏教の成長は、この国の人間の成長と共にありました。近世においてはその自由の翼をもがれたものの、内面においては、むしろより自然な形で民衆の生きる指標として存在していました。

でも残念なことに、近代に入り内からも、そしてやがては外からも、仏教は我々民衆との関わりを立ち切っていきました。もちろん、新しい宗派や新しい宗教が次々と現れもしました。ですが、民衆の精神的支柱や道徳の規範として、かつての仏教に取って替わるほどのものを我々は未だ見ません。

果たして今、日本人は精神的支柱を持っているのでしょうか。道徳の拠り所があるでしょうか。近代合理主義がその拠り所なのでしょうか。徹底した個人主義が、自由主義が、堅苦しい仏教の倫理観に替わり、現代人の心を支えているのでありましょうか。

私には、現代日本人が精神的支柱、道徳の拠り所を失ってしまったように思えてなりません。現代人はモノに充たされ、知識に充たされ、精神は成熟して、もはや古い教えに精神的支柱や道徳観を求めることなど必要としないのでしょうか。

否そうではない、と私は思うのです。私には、現代日本人が物事の合理的側面、効率的側面ばかり見て、物質的な充足ばかり追い求め、精神的な充足を忘れ、個人の利益の最大化と自由の極大化を追求した結果、知らない内に心にぽっかり空洞が出来てしまったように思えてなりません。そして、その空洞にうっすらと気づき、空洞を埋めようとあれこれモノやら情報やら権威やらを取り出してみるのですが、そんなものでは到底埋まりそうにないことをこれまたうっすらと気づいて、何とはなしに不安を憶え、何とはなしに虚しさを憶え、何とはなしに途方に暮れているのではないかと思えてきてならないのです。

では、この心の空洞化を、何で充たせば良いのでしょうか。かつての仏教の役割を担う精神的支柱はないでしょうか。

私は今、かつての仏教の役割を担えるのはやはり仏教なのではないかと考えています。

仏教は日本の成長と共に成長し、長い時間をかけて、日本土着の信仰や価値観、倫理観やその他様々な価値観を包含しつつ、日本の風土と日本人の特質にあった形へ変質しながら、日本人の成長を支えてきました。今、成熟期の倦怠感と、目的を見失った喪失感と、虚しさと不安に苛まれている日本人に明日への示唆と活力を与えるのは、モノでも合理主義的思考でもなく、日本で育ち、日本人を育てた日本の仏教ではないかと思うのです。

仏教がもう一度お釈迦様の原点に立ち戻り、人間の生きるよすがを、日本人の活き活きと息づく姿を指し示す先導者とならねばならないと考えます。いいえ、仏教者のみがそうあらんと望むのではなく、社会が一体となってその必要性を考え、環境を作っていかねばならないと考えるのです。

お釈迦様、私は日本にいる貴方の教えの実践者と、仏道にあらずとも貴方の教えの必要性を感じている全ての憂国の徒に呼びかけたい。

「末法を踏み越えて、もう一度、共に日本と日本人の歴史を築かん。」と。 草々

兼頭一司の論考

Thesis

Kazushi Kaneto

第26期

兼頭 一司

かねとう・かずし

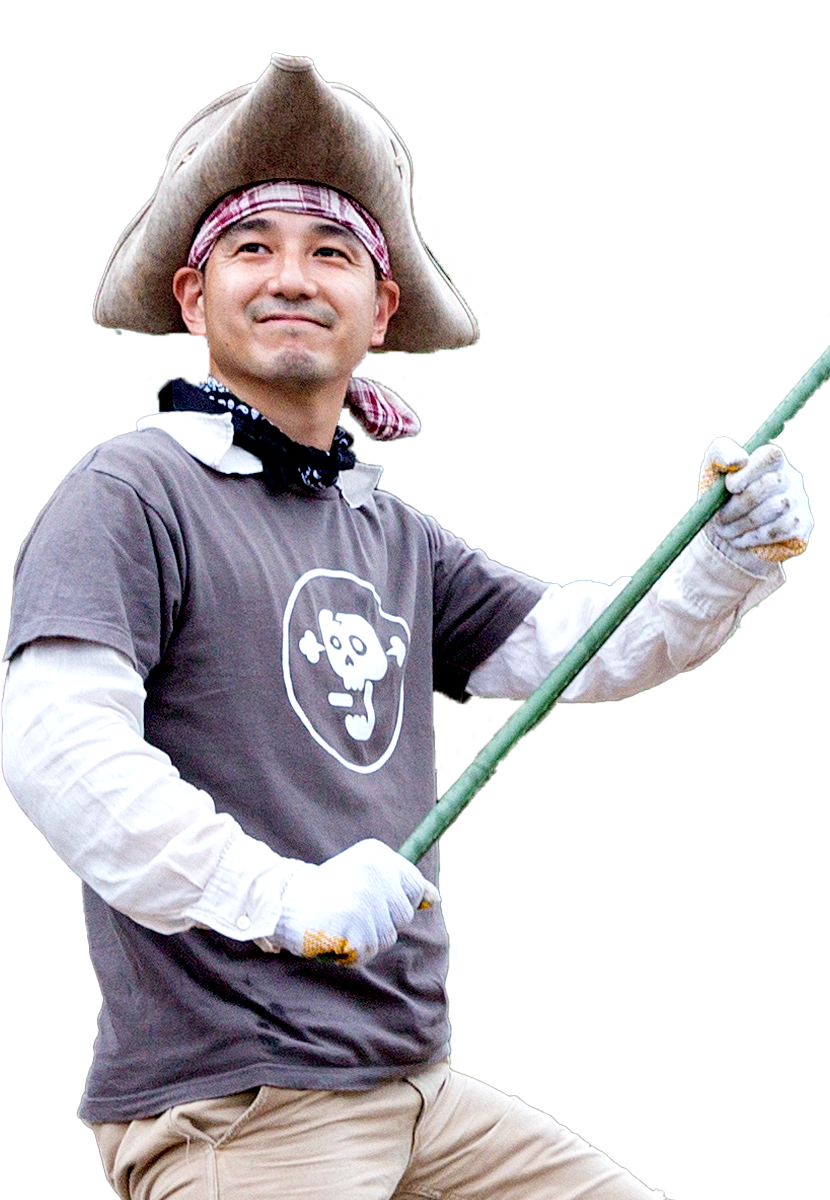

株式会社空と海 代表取締役/海賊の学校 キャプテン