Thesis

日本で起業を増やすためにいま取り組むべきこと

新規起業の活性化が重要な経済政策として認識され、それに伴い様々な起業活性化を目的とした政策が採用されて久しいが、新規開業率の増加などの明確な成果は出ていない。真に日本の起業を活性化し、日本経済の成長に繋げるために必要な取り組み考察した。

1.日本における様々な起業活性化に向けた取組と現状

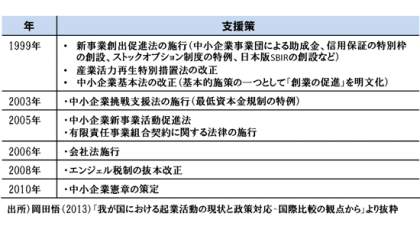

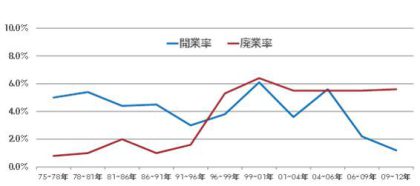

過去十数年間、中小企業関連の新規の法整備を初めとして、我が国政府は起業活性化に取り組んできた。1999年に「新事業創出促進法」(後に「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律)に統合)の制定を皮切りに、ストックオプション制度の整備、中小企業技術革新制度の創設などを行った。2003年には最低資本規制の例外措置を盛り込んだ中小企業挑戦支援法を施行した。そして2006年には従来の商法を置き換える会社法が施行され、起業のハードルが大きく下がり、また多様なM&Aなどの手法が実現され、企業活動全体にとって革新的な年となった。それ以外にも、エンゼル税制の導入など、新規開業した企業への税制面での優遇措置もなされている。

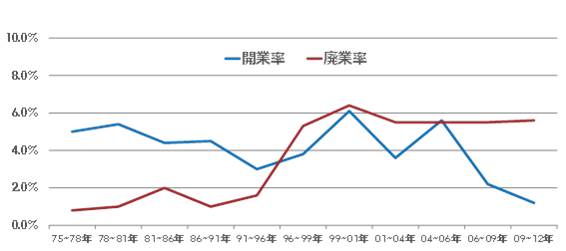

しかしながら、開業率のデータや、国際的な調査機関の諸報告を見る限り、日本の起業政策は、米国等、ベンチャー企業が国家の経済成長やイノベーションに大きな役割を果たしている国と比較すると、十分な成果を生み出しているとは言えないのが現状である。下図1は、日本の開業率と廃業率のデータを時系列で示したものだが、廃業率が6%台で推移する中、開業率は様々な起業促進策が実施された2000年代以降も、廃業率以下の水準となっている。

図1 日本の開・廃業率の推移

(出所)中小企業白書(2014年度版)に掲載のデータを使用して筆者が作成

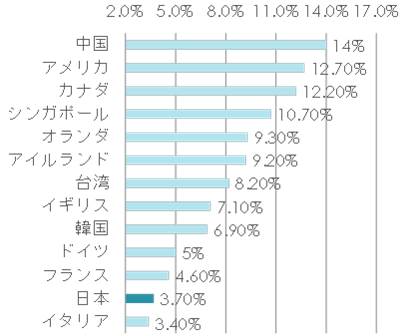

また、以下の図2は、国際的な起業に関する調査機関であるThe Global Entrepreneurship Monitorが発表している各国の起業活動率であるが、日本の数値は先進国の中でも下位に属しているのが分かる。

図2 各国の起業活動率(2013年)

(出所)The Global Entrepreneurship Monitor ホームページのデータを基に筆者が作成

さらに数字を挙げれば、国家の国際競争力の調査として有名な、国際経営開発研究所(IMD; International Institute for Management Development)が発表している「世界競争力年鑑」(WCY; World Competitiveness Yearbook)の2013年版において、日本は60か国中24位にランキングされているが、起業家精神の項目では56位という非常に低い評価となっている。また世界銀行が行なった起業環境に関する国際比較によれば、開業に要する手続き、時間、コストを総合的に評価した場合、日本の起業環境は総合順位で124 位であった。

このように、様々なデータを紐解けば、日本の起業における課題がまだまだ解決されていないことが分かる。今後、我が国が取り組むべき起業促進策は何なのだろうか。

2.起業振興における、ベンチャー投資の必要性

真に有効な起業振興策を考えるためには、ベンチャー企業の属する産業と、そして企業の成長段階毎にどのような支援ニーズがあるかを整理することがまずもって必要である。私は、日本の起業環境の調査のために、本年4月から8月まで、ITベンチャーでインターンを行い、その中でインターン先のみならず、様々な起業家にお話しを伺う機会に恵まれたが、ITを含むサービス業系ベンチャーと、技術開発に時間と多額の投資が必要となりがちな製造業系ベンチャーでのニーズの違いが印象的であった。

まずサービス業においては、ベンチャーキャピタルや政府によるリスク資金の提供の必要性は比較的少なく、創業期の一時期を除き、事業が軌道にのれば、成長期においては現状の制度を超える特段の資金供給支援の必要性は少ない。IT系の起業に関して言えば、現在ではサーバーを必要量に応じてレンタル可能な様々なサービス(クラウドコンピューティングと言われるサービス。ネット通販サイト「Amazon」を運営するAmazon.com, Incの「Amazon Web Service」が有名)が存在するし、このようなIT環境が整った日本であれば、最低限のパソコンやオフィスと人員が確保できれば、起業に対するハードルはあまり高くない。また、例えば飲食店など、比較的早期の収益化が見込める事業であれば、融資によって開業資金を賄うことも現実的な選択肢である。さらに、今日は日本政策金融公庫の開業資金融資なども拡充されているので、この点からも、資金調達というハードルが現状の環境下でも越えられないハードルではないことが分かる。

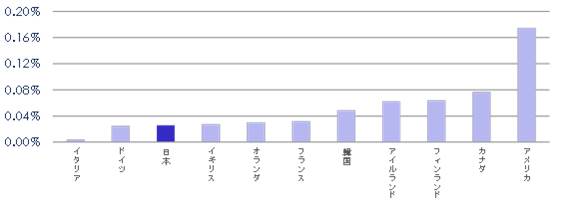

一方で、製品開発までに大きな研究開発投資と、時間の投資が必要となる製造業にチャレンジしている起業家にヒアリングを行う中では、日本におけるベンチャーの資金調達環境の改善の必要性を強く感じた。以下の図3に、ベンチャー投資額の対GDP比率を示しており、ここから日本のベンチャー投資額がアメリカのような国に比べて極めて小さいことが分かるが、この影響を受けているのが、収益化までに時間とお金がかかる製造業系のベンチャー企業なのである。

図3 ベンチャー投資額の対GDP比率(2013年)

(出所)OECD ホームページのデータを基に筆者が作成

リスク資金需要の高い製造業系のベンチャーを振興するためには、ベンチャーキャピタルと言われる、ベンチャーに投資をする投資家を増やす必要がある。しかし、アメリカの大きなベンチャー投資額は、過去に起業家として成功した人物や、あるいは長年のベンチャー投資で財を蓄えたベンチャー投資家が、その財でさらに投資を行う等して拡大してきたといわれており、ベンチャー投資の歴史が浅い日本で民間の自発的な投資拡大を早急に望むことは難しい。現在の日本においては、こういった分野への投資は政府が率先して行い、ベンチャー投資が拡大して行くエコシステムの火付け役を担う必要がある。

3.ベンチャー企業の成長段階毎の課題

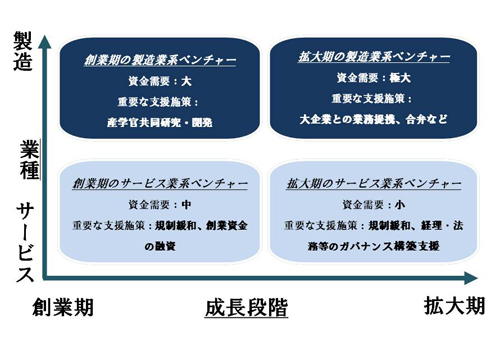

次に、産業別の切り口に加えて、ベンチャー企業の成長段階毎に、必要な支援策を検討することが重要である。以下で、サービス業と製造業のそれぞれで、創業期と、拡大期にどのような施策が必要なのかを考えてみたい。なお、創業期を、創業間もない頃から収益化や製品化が実現する段階まで、拡大期を、安定的な収益を上げられるようになり、収益の更なる拡大を目指す段階と、大まかに定義する。

サービス業における、創業期の起業支援に関して重要なのが、規制緩和である。一時ネットでの医薬品(大衆薬)販売を認めるかを巡っての議論が話題になったが、サービス業に関して言えば、規制の有無が民間での新規開業の多寡に大きく影響する。短期的に、政府が取り組むべき最重要課題の一つである。もちろん、規制の中には国民(消費者)の安全を確保するために引き続き設けられるべき種類のものがあるが、消費者の利便と安全が確保できる限りにおいて、極力民間企業の参入が可能となる程度に規制を緩和する方策を、政府は追求するべきだ。

次に、拡大期に達したサービス業のベンチャーにとって取り組むべき施策は、コーポレートガバナンスの構築支援である。ITベンチャー業界に大きな悪影響を与えたコーポレートガバナンスに関する事件に、「gumiショック」と呼ばれるものがある。これは、昨年12月に東証1部に上場したスマートフォン向けゲーム会社の「gumi」が、上場から間もない本年3月に当該期の業績予想を黒字から赤字に修正したことで株価が急落した事件である。企業が新規上場する際に、投資家は業績予想を重要な参考資料として投資を判断するが、上場から僅か2カ月程度での大幅な下方修正は、業績予想が大幅に未達になることを上場前の段階から認識していたのに、情報を隠蔽し投資家を欺いた、と疑念を持たれるか、あるいはそうでなくても、経営陣の資質が問われる事態になった。さらに投資家の不評を買ったのが、経営陣が上場直後に持ち株を放出していた点だ。「gumiショック」によって、新規上場企業に対する見方が一様に厳しくなるなど、ベンチャー企業の経営環境に多大な悪影響が及んでいる。ベンチャー企業が拡大期になり、規模が大きくなる時期には、確りと経営管理や監査、法務管理体制を構築し、不祥事を起こさないことはもちろん、企業の成長を実現できる経営体制を構築する、コーポレートガバナンスの強化が必要だ。この点も、アメリカのようなベンチャーの歴史が長い国であれば、ベンチャー企業で経営管理の経験を積んだマネジメントが、ベンチャー企業を渡り歩き、アイデアや技術を持つ起業家を、マネジメント面からサポートするエコシステムが構築されている。しかし、マネジメント層が会社を渡り歩いたり、ベンチャー企業の発展に参画したりすることがまだまだ一般的でない日本では、政府や証券取引所、監査法人などの機関が共同して、ベンチャー企業に対するコーポレートガバナンス構築支援に取り組む必要がある(もっとも、コーポレートガバナンスの強化は、本年の東芝の不正会計事件に象徴されるように、日本企業全体の課題と言える)。

一方、製造業に目を移せば、成長段階毎に必要な支援策もまた、大きく異なってくる。製造業系のベンチャー企業には、一般的にリスク投資の需要が大きいことは先に述べたが、殊に創業期においては、大学や研究機関との連携が重要になってくる。製造業といっても多種多様で一括りにはできないが、高度化した現代の製造業においては、製品の研究開発には高価な設備が必要になることが一般的だ。ガレージで起業できるようなテクノロジーレベルで、新しい価値を世の中に製造業が提供することは益々難しくなっている。製造業系のベンチャーが研究開発をするためには、設備をもっている大学や大企業とコラボレーションすることが必要となる。日本の優秀な教育・研究機関の研究成果や設備を、ベンチャー起業家に活用してもらう取り組みが、創業期には重要になる。

拡大期に達した製造業系ベンチャーにとっては、製品の量産化や、販路の開拓などにおいてさらに多額の資金と、製造のノウハウが必要となる。既存の大企業と業務提携や合弁、あるいはグループ入りするなどが、これらの問題を解決する有効な方策の一つであり、大企業の役割が重要となってくる。日本企業はベンチャー企業に対するM&Aに消極的だと言われているが、ベンチャー企業と大企業のマッチングを促進し、拡大期の製造系ベンチャーを支援することが重要となる。

以上で述べてきたことを纏めると、図4のようになる。

図4 業界と成長ステージに応じたベンチャー振興の施策

4.ベンチャー振興に横たわる、より根本的な問題

これまで、ベンチャー企業の属する業界、成長段階毎に、起業の活性化に向けて取り組むべき施策を考察したが、日本で起業が増えない根本的な原因は、支援策や資金の欠乏ではないと、筆者は考えている。例えば、日本で起業が活性化しない原因として、「日本の法人税率が高く、起業に対する意欲を削いでいるのではないか」という議論があるが、世界的にも最も起業活動が活発な国の一つである米国の法人税率は日本より高いことからも、決定的な要因ではないことが想像できる。そもそも、起業の意志の無い人が、「税制が優遇されているから」あるいは「様々な支援制度があるから」起業しよう、という考え方になるかと言えば、それは違うと感じる。起業家を増やすためには、起業に向けて準備を行う起業家予備軍を増やす必要があるが、そのような人々を増やす上で、税制優遇などの支援策の効果は限定的だ。起業家予備軍を増やすためには、日本の起業家精神が低い原因(前述のIMDの調査結果の通り、日本は起業家精神が世界最低水準)を突き止め、そこに働きかける施策が必要である。既に述べてきた業種別、成長段階別の起業支援施策が短期・中期的な取り組み課題だとすれば、起業家精神の醸成は、長期的な、そして最も根本的な取り組み課題である。

日本での起業家精神の醸成を妨げている問題として、新卒採用に比重を置きすぎた採用形態(再チャレンジを難しくする)、高度経済成長時代に作られた賃金カーブの存在(若い時に安い給料で働いた分を、中堅になってからの賃金上昇で補う格好なので、若年層の退職に伴う機会損失が大きすぎる)、安定を志向する社会通念、などが考えられる。

このような社会通念や雇用慣行がどのように起業家精神に影響するのかを理解し、そこに働きかける施策を実施することが、起業促進の最重要課題となるだろう。

5.今後の取り組み

起業振興施策の考察に当たっては、前述の様に、起業を阻害する根本的な社会通念や雇用慣行の問題に取り組むことが、長期的には最重要となる。起業と社会の在り方の関連を探求するために、筆者は本年9月よりアメリカ、ワシントンDCに居を移し、ベンチャー大国アメリカの実情と産業政策の研究に取り組んでいる。

なぜ先進国でありながら、アメリカは起業活動を活発なのか、何がアメリカ人の起業家精神を高めたのか、その根本的な原因を突き詰めたい。筆者が様々な日本の起業家の話しを伺う中で、日本の起業が増えない原因として、業界に関係無く多くの方が挙げた課題認識として「ロールモデルとなるような成功した起業家が少ない・いない」というものがあった。この点をとっても、アメリカにはロールモデルとなる起業家に枚挙をいとまない。アメリカの起業家を訪ねて、彼らを起業に駆り立てた要因を探ることも重要だと考えている。また、アメリカでは、大学の技術と政府資金を結びつけ、高度な技術を持つ製造業系ベンチャーの活発化が全国様々な都市を拠点として発達してきていることも注目されており、起業家精神と、産業政策の両方に学ぶべき点がある。

アメリカでの研修を通じて、短期・中期的に起業を活性化させると考えられる起業支援策と、長期的に起業を活性化させる起業家精神の醸成に向けた、包括的な起業活性化策を具体化していきたい。

【参考文献】

岡田悟「我が国における起業活動の現状と政策対応―国際比較の観点から―」、『国立国会図書館調査及び立法考査局レファレンス』平成25年1月号

中小企業庁、『中小企業白書 2014年版』

富山和彦『なぜローカル経済から日本は甦るのか GとLの経済成長戦略』PHP研究所、2014年

斎藤勇士アレックスの論考

Thesis

-

日本のベンチャー企業振興を何が妨げているか ―起業家精神を育む社会変革の必要性―

-

国家の指導者とはどうあるべきか ~米国のトランプ現象にみる民主主義の危うさ~

-

- 2016/1/29

- 経済・産業

経済政策は誰のために ~起業促進が日本経済再興の最終解~

-

- 2015/8/29

- 経済・産業

日本で起業を増やすためにいま取り組むべきこと

-

- 2015/6/28

- 歴史・文化・伝統

グローバル社会で生きる「日本人と日本の伝統精神」

-

- 2015/1/29

- 経済・産業

日本の繁栄に向けた起業の促進策の研究

-

- 2014/10/17

- 財政・税制・金融

経済・財政レポート ~歳出削減と成長戦略の二正面作戦を~

-

- 2014/7/29

- 外交・安全保障

我が国のとるべき外交・安全保障戦略 ~国際協調主義の深化を通じた繁栄の実現~

-

天分を生かせる社会の為に ―起業の活性化を通じた職の拡大―

-

- 2013/12/29

- 経済・産業 ダイバーシティ・ジェンダー

「共存共栄」の精神に基づく松下幸之助塾主の経営観

-

日本人の国民性とその生かし方

-

人間の理解と社会の発展

Alex Yushi Saito

第34期

斎藤 勇士アレックス

さいとうゆうし・あれっくす

衆議院議員/滋賀1区/日本維新の会

Mission

賃上げ、生産性の改善、ベンチャー振興、子育て支援