Thesis

第20期生共同研究(下・ユーロ編)

欧州統一通貨・ユーロは欧州政治の偉大なる挑戦である。昨年秋に第20期生がEU(欧州連合)で行った研究から、前回の福祉編に引き続き、統一通貨・ユーロについて研究の一部を紹介する。併せてそこから日本再生へのポイントを探る。

「なぜ、欧州は通貨統合しなければならなかったのか?」。私たちユーロ研究班(鈴木烈、奥健一郎、平山康樹、森岡洋一郎、林鐘範)の出発点はそこにあった。その回答が明らかになるにつれ見えてきたのは、それと対照的な、孤立する日本の姿である。

私たちはEU本部のあるベルギーのブリュッセルと、20年以上前から独自の通貨政策を採用し成功を収めてきたオランダを拠点に、欧州各国の政策担当者から民間部門まで幅広い調査を行った。「なぜユーロか」に対する彼らの答えは、極めてシンプルである。皆、口を揃えて「グローバリゼーションに対応するため」と答えた。どうして「ユーロは現在のグローバリゼーションが進む国際情勢から見て必然」なのだろうか。理由の1つは、「為替の安定」であり、もう1つは、「欧州改造」である。

為替の安定と欧州改造

通貨の交換・貿易の決済を行う外国為替は、自国経済と国際社会をつなぐ掛け橋である。それゆえ国際社会では、この「掛け橋」を巡り多くの争いが起きてきた。第二次世界大戦を起こしたのは、欧州各国の「近隣窮乏化政策」と呼ばれる為替切下競争であったとさえいわれる。

1970年代からの「ヨーロッパ・ペシミズム」といわれる欧州の長期低迷期を招いたのも、実は為替問題がその核にあった。70年代前半、ニクソンショック、オイルショックと国際経済秩序が混乱する中、欧州各国は自国の不況対策を優先するため内向きの経済政策に転じた。各国が為替切下政策に傾いた結果、欧州の通貨体制は無秩序な分裂状態に陥り、国際経済から孤立してしまった。それゆえ、70年代後半からの世界貿易の進展に欧州各国は完全に乗り遅れる。77年EC委員長ジェンキンスは、「現在の欧州経済の停滞は、通貨の分裂にある」と述べ、新たな通貨制度の創設を提唱した。79年欧州各国は為替安定のためEMSと呼ばれる制度を創立、数年の試行錯誤を経て80年代半ばからようやく為替が安定するようになり、欧州経済も復興基調に転じた。

資料①を見ると80年代半ば以降、欧州基軸通貨であるドイツ・マルクの安定により欧州内貿易が飛躍的に発展しているのが見て取れる。為替の安定は実体経済に大きな影響を与える。90年代初頭、金融のグローバリゼーションの進展に加え、冷戦の終結など不安定要因が重なり、再び通貨危機が重要な懸念材料となった。そこで抜本的な対策として選択されたのが、EMSをさらに進めた通貨統合、ユーロの誕生である。

しかしここには、「欧州改造」という別の意図が隠されている。復調してきたとはいえ、1980年代の欧州各国には、国際化に対応できない硬直した社会体質が温存されていた。たとえば多大な賃金コストや小国に分裂した市場に安住する国際競争力の弱い企業の問題などである。

賃金抑制等が進まぬ現在の欧州情勢から、当初の狙いが果たされていないとユーロを過小評価する向きもある。しかし、一方でユーロ誕生決定以降のM&Aの加速は凄まじい。1999年度のM&A(企業の合併・買収)総額は98年度の2倍、通貨統合が決定する以前の95年の約6倍に上っている。現在日本の金融界で起こっているめまぐるしい変化が、欧州全体、時には米大陸をも巻き込み多くの産業に渡って進んでいるというのが実態だ。目的とされた国際競争力の向上も目覚しい。プロディ欧州委員長は、昨年末の欧米中道左派会議で、居並ぶ各国首脳を前に「今や米国と同じ土俵で競争できる条件が整った」と宣言している。

マクロ政策が招いた日本経済の低迷

現在の日本の状況は、70年代ユーロペシミズム期の欧州に酷似している。言い換えるならば、現在の日本の低迷も為替の問題が核心にあるのではないか、というのが私たちの考えである。

日本は、欧州やアジア各国のように「通貨危機」が切実でなく、為替の問題に目が行きにくい。資料②は、貿易の決済に使われる割合から、主要通貨の実質的な為替の変動の推移を表したものである。ここで明らかなように円の変動の激しさは他国と比較にならない。日本は「通貨危機」が起こらなかっただけで、実際は欧州の数倍の変動を、それも何度も経験してきたことがわかる。国際社会への掛け橋である為替がこのような激震状態では、日本は国際社会から孤立しているも同然である。ここから日本経済が受けたダメージは計り知れない。

例えばバブルの問題がある。バブル経済は、1985年のルーブル合意維持・円安維持という為替政策のために、政府が金融政策を誤って生じたという指摘が一方にあるが、国際分業の発展のために海外(特にアジア)で展開されるべき企業の資本が国内に滞留し、それが原因となったという指摘もある。また、私企業の努力不足・経営戦略の失敗という声もある。しかし、私たちは、この問題の根本には政府が責任を負うべき為替問題、つまりマクロ経済政策の失敗があると認識する。

バブルの残した問題として過剰設備を例に挙げて考えてみよう。この問題を企業が10数年間国際化への対応を怠った結果だとする向きがある。しかし、資料③を見ると、為替の変動と過剰設備の推移が連動していることがわかる。円相場は全体的な円高基調の中で88、89年及び95、96年に、異常な円高を経験して過剰設備が急激に増加している。当時の事情を、ある家電メーカーの担当者は、「こんな異常な円高は、努力してどうなるものではないし、こんな相場が続くはずは無いと思った」と言う。そして案の定その後2回とも急激かつ異常な円安が襲った。ここで各企業の過剰設備は一気に解消するが、中には行き過ぎて設備不足に陥ったところもある。

机上でこのグラフを眺め、「幾度かの山・谷はありつつも円ドル相場は基本的に円高傾向にあり、企業は10数年かけて円高に応じた国際化戦略を取るべきだった」と評するのは簡単だ。しかし、企業経営の現場にそんな考えを要求するのは酷だろう。ほんの数カ月で自社製品の外貨建て価格が、2割以上、時には3割も動くようでは戦略の立てようなどない。同時に設備も数カ月の内に過剰になったり不足になったりでは、手のうちようがない。嵐が過ぎ去り円安になるのをじっと待つか、それともこんなリスクを抱える国など捨てて逃げるか、そのどちらかの判断しか働かないのではないか。企業の経営者がこういった異常な心境に陥らざるをえない状況を10数年も続ければどうなるか。日本経済が大きなダメージを負うのは自明の理である。

そして、より長期的かつ国際的な視点に立ったビジョンを示すべき政治家が、短期的かつ目先の利益優先の内向きな視点から、「円高恐怖症」とも言うべき状態に陥り、為替の不安定を煽ってしまった。この10数年間、世界経済は国際分業の進展期で世界中の企業が国際展開に注力した。欧州では先に見たように安定的地域通貨制度の構築が進められ、米国では「強いドル政策」が推し進められた。

しかし、日本では、企業の必死の努力を無にするかのように「弱い円政策」とも言うべき為替政策がとられ、円の乱高下を繰り返す状態を招いた。これでは日本経済が弱体化するのは必然である。

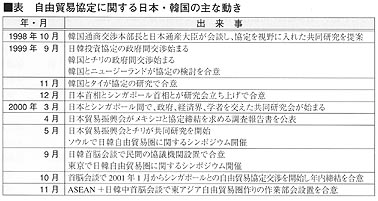

世界の先進30カ国・地域の中で、EU、NAFTAなど地域経済圏に属していないのは、日本・韓国・中国・台湾のわずか四つである。現在の日本経済の混迷を安易に私企業や、日本文化の限界・国民すべてが誤っていたかのように述べ、責任を曖昧にする風潮を改めて問い質したい。

関連性の高い論考

Thesis