Thesis

波間に漂泊する「弱者」

「何をされてもちっとも抵抗しないで、ただ作られた波の間を、右に左に前に後ろに、どこまでもさ迷う小さな木の葉…。」―――『卡子』より

歴史には大別して強者と弱者の二者が存在する。強者は歴史を翻弄し、弱者は歴史に翻弄される。満州という波間には翻弄された弱者の歴史があった。

1.はじめに

「命をはぐくみ、命をのみこむ、あの無気味な生き物のような大地には、とてつもない寛容さと、とてつもない厳しさとがあった。おおまかでルーズでいながら、巨大な残酷さを平気で演じてみせる。」

冒頭にも引用した『卡子』の一部分である。ここでいう「大地」とは終戦後の中国国共内戦の中で著者ら家族が苦しみを受ける舞台となった「中国」を暗示している。時代の変わり目には必ず巨大なエネルギーの衝突が起こる。それは古い陽が墜ち、新しい陽が昇るための必然なのかもしれない。しかし同時にその陰には人々の命が弄ばれ、あまりにも簡単に、時に無情に消されていく歴史があった。

今回中国歴史観研修の機会を頂いた際に興味を抱いた満州での「弱者」の歴史についてスポットを当ててみたいと思う。

2.旧都長春を訪ねて

大連からの夜行列車に揺られ細長いプラットホームにそっと辿り着いたのは、まだ小暗がりの午前6時前であった。駅から一歩踏み出すや、九州で生まれ育った私には馴染みの薄い一面の雪景色に、思わずワァと声を上げる。マイナス14度の突き刺さるような冷気と中空を覆う厚い雪のカーテンが、中国東北部の厳しい冬の寒さを雄弁に語りかけてきた。日帝時代、日本からこの地に移り住んだ人々は一体どのような思いでこの雪の上に降り立ったのだろうか。

大連から北へ行くことおよそ700km、かつて新京と呼ばれたこの旧満州国の首都には、愛新覚羅溥儀が居を占めた旧満州国皇宮や旧関東軍司令部など満州国に纏わる様々な旧址が当時の姿のままで残っている。私達松下政経塾29期生一行はその旧跡を巡るため2008年11月20日吉林省長春市を訪れた。

長春を訪れた最大の目的はもちろん旧満州国皇宮である。長春に着いてから休みなく降り続ける牡丹雪がひとつの風景としてようやく私の目に馴染んできた頃に、一行を乗せたバスは旧皇宮に辿り着いた。1周300mは越えるかと思われる乗馬場を擁す皇宮の広い敷地内には、関東軍によって建てられた幾つもの厳然とした建物群が、それでもどこか寂しげに当時の面影を残しながら佇んでいた。建物の中にはアンティークな家具や調度品の数々が並べられ、当時の貴族の生活を偲ばせてくれる。会食が行われるテーブル、赤い絨毯やシャンデリア、楽器やビリヤード台―――それらの全てが当時としては恐らく最高級の価値ある品々であったのだろう。しかし、その贅を尽くした品々も建築物の立派な佇まいも、どこか空疎な虚構を見ているような感覚を覚えてならない。

私が空疎さを感じる最大の理由は、恐らくこの豪奢な皇宮の主人が愛新覚羅溥儀であったからであろう。

3.愛新覚羅溥儀

清朝最後の皇帝であり、同時に満州国唯一の皇帝ともなった愛新覚羅溥儀は、関東軍の求めに応じて1932年、政務を執るためにこの長春の地にやってくる。清朝最後の皇帝としての気高い誇りをもち、意気揚々と皇宮に入った当時が、或いは彼の心が生涯最も昂揚していた時期であったのかも知れない。その後彼は、関東軍幹部からの逆らい難い圧力に次第に屈し、結局は軍の傀儡として、満州国において十数年もの間その立場だけを利用される存在となる。公私を問わず常時監視され干渉される生活、その間彼を襲った無力感は如何程のものであったか。今となっては推し量る術もない。

溥儀はわずか2歳10ヶ月で、当時清朝で絶大な権力を誇っていた西大后の強い推薦により清朝皇帝に即位する。その後は辛亥革命や国共内戦という波に呑まれ、「清朝皇帝」という名ばかりの地位も失い、結局は長春に流れ着いたのであった。

終戦後、溥儀の漂泊は終わらなかった。関東軍に連れられて日本へ亡命する途中に、奉天の飛行場で侵攻してきたソ連軍に捕らえられ、収容所に連行されるのである。その後は中国に引き渡され、法で裁かれることすらないまま「戦犯」として計15年間の収容所生活を強いられることとなる。彼は1959年模範囚として特赦を受けて収容所を出た後、「一市民」である植木職人として生きたが、文化大革命の嵐の中、元皇帝であるという理由で癌の治療も受けられず、1967年に59才の生涯の幕を閉じることとなる。

皇帝という巨大な陽が落ちる裏に隠されたその生涯は、常に自らの生き様を歴史という抗いがたい大きな力によって規定され、その力に翻弄され続けたと言っても過言ではない。生の尊厳とは時代という巨大な波のうねりにとってはほんの一片の木の葉のようなものである。長春「偽満皇宮」の豪奢な建築群は、我々にそう語りかけているように思えてならない。

4.敗戦と満州国

溥儀がソ連軍の強制収容所に連行された同じ時期、同じく満州国内においてもう一つの大きな波に翻弄されようとしていた人々がいた。満州国建国後、開拓に希望を抱いて満州国内に移り住んでいった日本人達である。彼らは「満蒙開拓団」と呼ばれ、国策として中国への移住を奨励される。政府は在来の中国人達から安価に買収、時に強制退去させることで土地を搾取し、移住してきた日本人達に次々と与えたのであった。

しかし敗戦が決定したその時を境に、満州国内に155万人存在していた彼ら移住者の運命は、突然として漂泊する木の葉のそれと変わるのである。

満州全土が8日間のうちに制圧されてしまうソ連軍の満州侵攻は、日ソ中立条約が破棄されたという点で、日本にとって心理的なダメージとなっただけでなく、満州国にとっても壊滅的な痛手となった。この頃、東南アジアなど南方の戦線に兵力を抽出していた関東軍の戦力は既に弱体化しており、ソ連軍の侵攻を受けて、庶民を省みることなくいち早く撤退してしまう。残された満州国内の日本人のうち65万人が、捕虜としてソ連軍にシベリアへと強制連行された。また中には我が子を川に捨て、あるいは自らの命すら守れず集団自決に追い込まれた人達も多かった。抑圧されてきた土着の中国人の一部は、ソ連軍を「解放軍」と歓迎したと同時に、これまでの鬱憤を晴らすべく日本人を襲い始め、日本人からは「匪賊」と呼ばれて恐れられた。同様に虐げられていた朝鮮人・蒙人達も中国人に倣い日本人を襲った。ソ連軍は満州内の工場を占拠し、工場内の機械や物品を本国へ移送。実際には、ソ連軍には規律が行き届いていない面も多く、日本人以外の市民からも多くの物品を戦利品として略奪したり、また兵士による数多くの殺傷・強姦事件等が引き起こされた。そのため、中国人や朝鮮人などの東洋人の中にはソ連軍に反発する者達もおり、それが時に日本人への同情に変わる程であった。しかし、それらの人々が危険を冒してまで日本人を擁護することは、ついになかった。さらに日本政府は、終戦の前日である8月14日に、当時約660万人いたと推測される外地の居留民に対し「在外居留民は定着」の方針を出し、満州の日本人達も定住を余儀なくされる。

国策により移住し、国策により捨てられた日本人達は、過酷な状況の中で衣食住も満足に得られず、餓え、凍えあるいは病に蝕まれながら非業の死を遂げていくのであった。

5.大国の思惑により実現した引き揚げ

ソ連軍と呼応するように、その満州に次に進出してきたのが中国共産党軍であった。共産党軍が満州へやってきた時、既にソ連軍によって物資の多くは略奪され尽くしていたため、共産党軍が目をつけたのは、医師や看護師等の医療従事者、水道や電気の技術者など日本人の人的資源だった。国共内戦の機運が高まる中、これら共産党軍に留用された日本人達は、中国国内での共産党勢力拡大の一翼を担わされることとなる。ソ連の後ろ盾もあり、満州内における中国共産党の影響力はその後徐々に増していく。

こうした共産党軍の動きに対して最も神経を尖らせていたのが、東西冷戦の到来を予感し、できるだけ共産勢力の拡大を阻止したいアメリカであった。皮肉なことに、在留日本人の本国引き上げは、かつての敵国であったこのアメリカによって実現する。

時のアメリカ大統領トルーマンは国民党支援を決定、同時に中国国内に残された技術者等の日本人達を全員、できるだけ早期に日本へと送還し、日本の勢力が中国に残存する可能性を除きたい意向を示した。この決定に基づき、アメリカは戦車揚陸艦等の大型船を集めて、中国南部から30万人の国民党軍を満州へと輸送。国民党軍は勢いを得て、中国東北部の共産党軍を次々に撃破していくのである。そして同時にアメリカの船団は、満州に滞在していた日本人を、渤海に面した葫蘆島から日本へと送還する計画を開始する。ここにアメリカの戦車揚陸艦185艘による、一日最大5万人という史上最大の送還計画が始まったのであった。

しかし実際には、港湾において引き揚げ者達に目を配っていたのは国民党軍で、規則に基づいて乗船時の荷物や所持金も制限され、ようやくリュックひとつ、シャツ3枚を持ち帰れるという厳しい状況であった。さらに艦内の粗悪な環境や栄養失調の影響で、帰国を目の前にして悲運な死を迎える人々も多くいた。

1946年5月から国共内戦が激化する1948年8月までの約2年3ヶ月の間、祖国から見離され、大国の駆け引きに翻弄されながらも、105万1047人の日本人が日本への引き揚げを実現することができたのである。しかし、その陰で約25万人の人々が命を落とし、更に留用や残留孤児などで多くの日本人が満州に残された。

一方で国民党軍は全員送還というアメリカの方針に反し、一部の日本人の満州留用を画策。そのため、鉄道や化学工場の技術者といった高い専門性をもった者11092人が留用されることとなる。そして不幸にも残された日本人は、その後も国共内戦の戦火の中、「かつての仇」という負い目を背負ったまま、中国国内の状勢に翻弄されながら生の苦痛を受け続けることとなるのであった。

6.木の葉からの歴史観

歴史という極めて複雑な方程式を因数分解する時に、どうしても欠かすことができないふたつの因数は、絶対的な軸である「時間」と、その上で動き回る人間や国家という「プレイヤー」であろう。プレイヤー達は互いに覇権を奪いあいながら、自らの業績を後の世に残そうと四苦八苦する。人々は時代に翻弄されながら、同時に時代を練り上げていく。練り上げられた時代が歴史となって、見える形で残る。そしてその覇権争いの狭間には、時代に翻弄され漂泊していく夥しい数の犠牲者達が、見えない形で常に存在しているということは歴史を考える上で決して忘れてはならない。

本稿では満州という一例を挙げたに過ぎない。その他にも莫大な過去の人類の歴史において、一体どれほど多くの人々が、その時代の強者に翻弄されて涙を流し、時にはこの地上に二度と得られない命までをも奪われていったであろうか。

人類の歴史とは未来永劫、大なり小なり、様々な事象が反復されながら少しずつ前に進んでいくものである。繁栄や貧困が、平和や争いが、その結果としての幸福や不幸が、あたかも人間の遺伝子がそうであるように、螺旋状に円環を描きながら、反復しつつ前へ前へと進んでいくものである。その中に国家の興亡という大きな環があり、また個体の生死という小さな環がある。さらに生活のレベルでは、食事や睡眠といったより小さな環が繰り返される。そのような繰り返しを延々と続けながら、人類の歴史は着実に進んできた。

私達は今まさにその前進する歴史の最先端にいる。そして最先端にいるからこそ受けることができる時代の恩恵を受けている。そこに地域差はあるにせよ、過去にないほどテクノロジーは進歩し、社会保障や法制度など国家としての体制は整備され、人権擁護や言論の自由など社会規範は発展し、そして国際的な秩序も確立してきた。過去夥しい数の人達が流した血や涙の結果として、現在私達は過去に例をみない時代の恩恵を様々な場面で受けて生きている。

しかし反復される歴史の中で、いつまた身近で戦争という無秩序な覇権争いが起こるかも分からない。そして現代にも、私達の周囲にも、果たして木の葉のような「弱者」がいないと言えるだろうか。今の時代の私達のために尽力してくれた先人達のためにも、まさに人類の歴史の遺産とも言うべき最先端の「今の時代」を大切にして、「弱者」を見過ごすことなく更なる前進を期していく責務を私達は負っている。そのような思いを抱き、「自分」という何よりも最も重くて小さな歴史の円環に責任をもって生きることが大切であろう。

(参考資料)

『人間を考える』 松下幸之助

『卡子』 遠藤誉

『引き揚げはこうして実現した』 NHKスペシャル

『The Last Emperor』 松竹富士

冨岡慎一の論考

Thesis

-

- 2010/12/29

- 医療・福祉・介護

入塾の経緯から卒塾に向けての思い

-

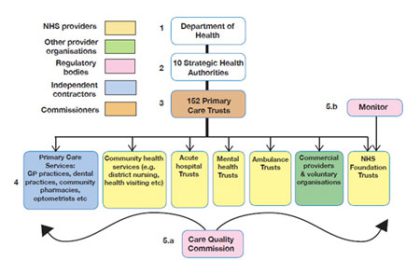

日本の近代医療史を振り返る

-

- 2010/2/27

- 医療・福祉・介護

海外の医療現場からの学び part2 英国の医療制度

-

- 2010/2/26

- 医療・福祉・介護

海外の医療現場からの学び part1 豪州の医療制度

-

松下幸之助と私と人間の本質

-

- 2009/6/28

- 医療・福祉・介護

高齢者が生き甲斐と役割をもって生きる社会の実現に向けて

-

- 2009/4/28

- 国家観

現場を重視し個々を生かす国家へ

-

波間に漂泊する「弱者」

-

生きる根拠

Shinichi Tomioka

第29期

冨岡 慎一

とみおか・しんいち

WHOコンサルタント・広島大学 客員准教授/ことのはコラボレーションクリニック 代表(医師)

Mission

次世代に繋がる地域密着型医療の提供