Thesis

現場を重視し個々を生かす国家へ

教室を歩いているといきなり背後から頭の横を殴られた。突然みぞおちを蹴られたこともある。理由はよく分からない。しかし、それらもすべて今の自分の糧とはなっている。

1.はじめに

さまざまな「現場」での価値観が歪んでいる。対人関係力の低下、極度の安全志向、お客様志向は現場の空気をより薄めていき、さらに現場を大切に考えない管理者側による「安心を得るための管理」は現場の困窮をいっそう深め、遂には国家の屋台骨をも蝕み始めているように思えてならない。私の経験から国家のあり方に重い一石を投じる。

2.人との触れ合いに活かされたこと

中学生の頃、極度の上がり症で人前に立つのを極端に嫌った。黒板の前に立たされると急に顔が赤くなり、いつも自分の席に逃げ帰ろうとする。「上がる」からという思いが更に自分を人前から遠ざけ、益々自分に緊張を強いた。しまいには横断歩道を渡ることも恥ずかしいと思うほどになった。

生きていて何の自信も得られなかった。自信を与えてくれるものも何もなかった。自信のなさや弱々しさが外面に現れ、周囲を苛立たせたのか、遂に暴力行為を招くようになる。抵抗したい思いと、そうできない無力さと。悔しい思いが滲むと、そのせいか今度は自分より弱いと思う者に危害を加えるようになる。自分をもっと生かしたい、もっともっと可能性はあるはずなのに、心はそう思っても現実は地を這っていた。抜け出したくても抜けられないしがらみのようなものに巻きつかれ、心は苦しみで必死にもがいていた。誰かが断ち切ってくれればと思いながら、断ち切ることができるのは結局自分しかいなかった。

ある日、当時密かに憧れていた英語の教師がその色黒の手で黒板に大きな文字を書いた。

「Boys be ambitious!」

心の中の何かが弾かれて、新しい色彩がパッとその空白を埋めるような新鮮な感動があった。自分の思いを実現できない悔しさが色濃く滲み、それから意を決して周囲の囁き声をよそに体育祭の応援団に手を挙げた。朝早くから集まり、夕方遅くまでの猛特訓の成果が実り、結果は奇跡的に優勝。

言葉の偉大さを味わった最初の経験だった。そして同時に教師に対する憧れがその時に初めて湧き起こった。

高校に入ってもあまり自分自身に価値を感じていなかった。特に価値を教えてくれる人もいなかった。新設の進学校であったため成果を上げることだけが重要視され、極端な偏差値偏重の教育が敷かれていた。毎晩5時間の集団学習には吐き気を催すことも多々あった。体育祭の翌日が文化祭という日程で、生徒のマインドにとって大切な学校行事まで学校側の“やっつけ仕事”とされていた。黙々と勉強に励む周囲をよそに、生き甲斐も将来やりたいことも特に思い浮かばず、何のために生きているのか自分によく問うことになった。父親を早く亡くしたせいか、幼い頃から“生きる”ということにそれほど執着はなかった。

そんな自分の状態を察したのか、私に最も関わろうとしてくれた数学の教師がヘルマン・ヘッセの『春の嵐』を授業中に紹介してくれた。主人公は生きる意義を失い、死を決意して教会に最後の祈りに行く。そこで出会った神父が主人公の状況も聞かずに話した言葉≪あなたが生きる意義を失った時には誰かひとりを考えて、その人のために生きるように努めなさい≫は、まさに当時の私に語りかけているように感じられた。すぐに私達兄弟3人を育ててくれた母のことが頭に浮かび、今は母のために生きようと決意する。医師であった亡き父の後を追って、医学部を目指すことに決めたのはその時である。

医師となって数年が経過し、それに伴い次第に責任も重くなる。医療崩壊が叫ばれる世情もあって、昼夜を問わず働くことを強いられるようになる。ぼろ布のような身体を引きずりながら、疲労の中を這い回るように病棟と外来を行ったり来たり。かき分けてもかき分けても寄せてくる泥のような仕事の量。全てが慌ただしく動いていく中で、時に投げ捨てたい衝動に駆られながらも、なんとか見失うまいと懸命に足を踏ん張った。そしてただすべてを受け入れることしかできない無力さを嘆きながら、粛々と仕事に向き合った。

しかし患者との触れ合いを通して遣り甲斐を感じることは多く、仕事にもみくちゃにされながらも同時に医師となった喜びも感じていた。多くの患者と共有したドラマの中で、急病のため死が間近のところまで迫っていたふたりの対照的な患者のことが心に残っている。ふたりともギリギリの状況で、数日間目が離せず病院に泊まり込んで辛うじて助けることができたのだが、ひとりはその経緯に気付かずに淡々と退院し、ひとりはその苦労を察して、涙を流しながら感謝の言葉を述べてくれた。その言葉を聞いた時、すべての苦労が一瞬で泡のように消え、目の前の患者に対してもどんな苦労があろうともっと真剣に向き合おうと心を新たにしたのだった。

人に投資して生きるということほど、価値のある人生はないと思う。決して数値に表れるものではなく、実績として人に見せられるものでもない。さらに相手によっては仇で返すということもあり得るし、投資がすべて徒労に終わることもあろう。そういう虚しさもある反面、自分の必死の努力が相手の心に伝わった時には、心からの感謝と敬意が返ってくる。その時の遣り甲斐ほど心を瑞々しく潤してくれるものはない。医師も教師もそういう遣り甲斐はどちらもとても似通っている。現場で働く者が堪能する醍醐味とは本来そういったものであろう。

3.「現場」のもがき

今、現場が苦しんでいる。

教育の現場では教師と生徒、親の三者の距離がかつてないほどに遠ざかっている。お互いに「信頼」の薄い三角関係である。一向に減らないいじめの問題も、結局は三者の関係に端を発する。

また塾や学校の名誉のため、入学試験をゴールとした偏差値重視の教育や大人達に煽られる過当な受験戦争により、生徒の個性はむしろ掻き消されていくように思える。それゆえに、生徒達は将来何をやりたいのかが大学間近になっても見えてこない。心配性な大人達が自分目線で敷いたレールの上をただ走るようにと指示をされ、自ら壁にぶつかり乗り越える胆力は、時代の流れに従って希薄になっている。一度レールを外れてしまうと元の軌道には戻れず、そういった生徒が不登校に陥っていく。

情報過多、IT社会は確かに遠くの人との距離を縮めることに成功した。しかし同時に、すぐ近くの人との距離を遠ざけることとなった。それが社会の様々な部分で人間関係が希薄になっている遠因である。社会全体が人と接することが苦手になっているのである。そして人付き合いが苦手だとしても、何とか人と接し管理をしようとした時に、組織はマニュアルというものを生み出していく。形式を作り、その形式に則ることで人と接し、管理することで社会的な責任を果たそうとするのである。現場から管理者への報告も同様に、報告書という形式をとる。その結果、教師は遅くまで書類作成のための残業を余儀なくされ、実際に子供と接する時間以外にも必要とされる業務に追われていく。

医療の現場でもその傾向は顕著である。つまり対人関係力の低下とそれに伴ったマニュアル化である。疲弊をもたらし、急激に増え続ける現場の業務の原因はそこにある。

マニュアル化の一例として私がいた職場で患者に対して説明し、サインをもらっていた書類を挙げてみる。

・入院される患者様へ

・入院療養計画書

・薬剤服薬指導管理許可書

・個人情報保護に関する同意書

・アレルギーに関する問診書

・造影剤使用同意書

・輸血同意書

・血液製剤使用同意書

・身体抑制に関する同意書

・退院療養計画書

・退院される患者様へ

その他にも手術をする時には手術の同意書、内視鏡には内視鏡の同意書といった風である。それらの同意書の作成及び説明に費やす時間と労力は、実際の診療行為よりも遥かに長く感じられる。もちろん書類ばかりではない。例えばひとつの薬の副作用による事故が起こると「同様の事故を防ぐための注意喚起の徹底」が始まる。医療従事者には「患者への説明責任」が付加され、そこに更なる時間と労力を費やすことになる。

以前、私の勤めていた病院の関連施設で看護師の誤注射による医療事故が起こった。それ以来、その反省を生かして看護師による注射が禁止され、どんな状況でも医師が呼ばれ注射を打つようになる。それがたとえ他の急患の対応に追われていても、最も眠気に襲われる明け方であっても遠くの病棟から呼び出されるのである。

医療訴訟の多くが医療者側と患者側の信頼やコミュニケーションの不足に起因することを考えれば、このような書類作成が最低限のコミュニケーションを担保するための一助になっていることは否定できない。しかし、そのマニュアルのために使用される多大な労力や時間によって、他の多くの患者と接する時間がかえって減少し、そのコミュニケーション不足を書類で解消するという後手に回った悪循環から逃れることはできない。その上、マニュアルに則ったコミュニケーションでは当然対人関係力も低下する一方である。

教育と医療は、特に現場が重視されるべき分野である。しかし近年マスコミでもよく取り上げられるように、そのふたつの分野の現場での問題は深刻である。さらに私は教育と医療を含め、国家全体が奇妙な方向に傾いているように思えてならない。あるマラソン選手が本番直前の猛練習でケガをして辞退し、別の選手は競技中に足の痛みを訴えて棄権した。国家代表が重責であることは確かであるが、それだけで日本陸連の管理体制に非難が浴びせられる。陸連はケガをしないように練習に制限を設けるのだろうか。超一流の選手を育てあげようとするならば、時に選手生命を脅かすようなケガや事故も不可避である。100%ということはあり得ない世の中で、現場を知らない周囲から過度な安全が要求されるために、結果として実情にそぐわない管理体制が敷かれ、それによる現場の非効率や疲弊がもたらされる。国家の様々な現場でそのような苦悩が音にならない悲鳴を上げているように思える。

4.現場を重視し個々を生かす国家へ

20年も前に亡くなられた松下幸之助は、将来の日本を既に俯瞰していたのか、現在の国家にとっても新鮮な答えとなる様々な提言を残している。その中で特に、私の問題意識を解いてくれるふたつの言葉を挙げてみたい。

現地現場主義

私は現場が重視されるべき分野における現場軽視の風潮が種々の問題の原因になっていると思う。管理者側は現場に一任できず、上からの統制を強くすることで現場を管理しようと努め、逆にそのことが現場から判断力を奪っていく。その背後にはマスコミの脅威や周囲からの批判もあるのであろうが、過度に安全を要求することで胆力の無い骨抜きの人材を育成し悪循環を生じている。

松下幸之助は「人を活かす経営」の重要性を説いた。社員を信用して仕事を一任し、社員の判断に任せること。それと同時に社員と廊下ですれ違うと「君、最近どうや?」と突然声をかけ、現場の声にもよく耳を傾けた。結局は現場で生まれるものがないといけない。いかによい設計をしても現場の人が生き生きと仕事を遂行できないと何も生まれないと周囲に教えた。

今の日本という国家には松下幸之助のいう現地現場主義が欠如していると思われる。時には安全性を犠牲にしても現場に一任するという気構えがいささか欠けている。

万差億別の教育

種々の問題は多面性を容認し、個性を伸ばすことができない教育制度にも大きな問題がある。箱庭に入れた点数重視の教育は、意欲や希望をもてない若者を生み出していく。松下幸之助は万差億別の教育をと説いた。結局、国家とは個人の集合体である。宝石箱の中が磨かれていない原石ばかりであるならば、箱全体も輝きを放つことはないが、磨かれたダイヤモンドばかりであれば、箱全体も輝きを放つ。個性とはその人にしかできないこととも言い換えることができる。目が口の代わりにはなれないし、口が目の代わりにもなれない。そして其々が、その役割を果たさなければお互いが困るような「役割」が人それぞれに与えられていると思う。そのような輝きをもった個々が家庭をなし、地域に溢れ、やがて国家全体の輝きと変わる。結局は、個々を輝かせることこそが成熟した国家への最短の道であろう。

例えば中学生から職場研修を行う、あるいは内申点を入試の重要な判断基準とする等の大胆な個性を重視した制度を取り入れ、早くから幅広い個性を認め、専門性に目を向ける素地を整えてあげたい。形に囚われない万差億別の教育を整備し、多面性を容認する国家を追求することで、社会を隠密に侵食していく画一化・マニュアル化の波に歯止めをかけたい。

5.おわりに

現場こそ本来最も輝き、美しい世界のはずである。またそこで生まれる対話や体験などの様々な出来事がドラマとなって、時に喜びとなり、時に痛みとなりながらも、後々まで人々の心の糧となり続け、人としての成長に変わるものである。

現場を重視し個々を活かす国家へ―――本来現場にはたくさんの財宝が眠っていて、だからこそそれを夢見て「やろう!」という人も現れるはずなのである。

(参考文献)

『松下幸之助発言集』 PHP研究所

『人を活かす経営』 松下幸之助 PHP研究所

冨岡慎一の論考

Thesis

-

- 2010/12/29

- 医療・福祉・介護

入塾の経緯から卒塾に向けての思い

-

日本の近代医療史を振り返る

-

- 2010/2/27

- 医療・福祉・介護

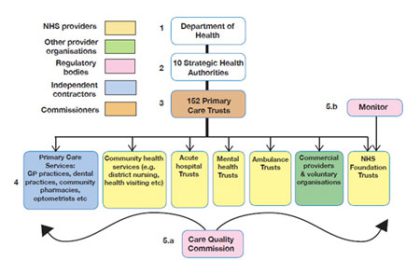

海外の医療現場からの学び part2 英国の医療制度

-

- 2010/2/26

- 医療・福祉・介護

海外の医療現場からの学び part1 豪州の医療制度

-

松下幸之助と私と人間の本質

-

- 2009/6/28

- 医療・福祉・介護

高齢者が生き甲斐と役割をもって生きる社会の実現に向けて

-

- 2009/4/28

- 国家観

現場を重視し個々を生かす国家へ

-

波間に漂泊する「弱者」

-

生きる根拠

Shinichi Tomioka

第29期

冨岡 慎一

とみおか・しんいち

WHOコンサルタント・広島大学 客員准教授/ことのはコラボレーションクリニック 代表(医師)

Mission

次世代に繋がる地域密着型医療の提供