Thesis

入塾の経緯から卒塾に向けての思い

松下政経塾での三年千日の修行の旅が終わろうとしている。なぜ私は医師という職業を離れ、松下政経塾で学ぶことになったのか。卒塾を前にして、松下政経塾に入塾した経緯から今までの思いをまとめた。

【目次】

1.志の原点

2.松下政経塾へ

3.海外四ヶ国を巡り

4.地域に医療の基盤を

1.志の原点

(1)救急医療の現場で

「申し訳ありませんが、もうベッドがいっぱいで」そういって救急車を断ったことが何度あるだろうか。「そろそろ退院という方向で考えています」「先生、ワシらはこれからどうすればいいんですか」そういう患者さんとのやりとりを何度経験してきただろうか。患者さんへの十分な説明もできず、退院時には挨拶をする時間もなく、「ビジネスでは考えられない」と叱られながら、ボロ雑巾のような身体を引き摺りつつ見えない糸で操られるように外来と病棟を往復する毎日。常にもみくちゃにされながらも何かを失うまい、見失うまいとただ突っ張っているだけのようなもがきの日々。

今から3年前の2007年春。私は都立墨東病院で内科の医師として働きながら、自らの中に常に湧いてくる強い疑問への答えを見出すことができないまま、日々の診療にただ追われていた。

(今でさえこのような状況であるのに、これから高齢者がさらに増え続ける日本において、果たしてこの国の医療制度は一体いつまで持続できるのだろうか?)

かき分けても、かき分けても押し寄せてくる泥のような業務を前に、その疑問に対する答えを探す時間すら与えられず、すべてをただ受け入れることしかできない現場の無力感にも一方では苛まれていた。

(2)地元を離れ

私が医師免許を得た2003年は臨床研修医制度が必修化される前年で、多くの同級生達はそのまま大学の医局に入った。私も6年生の中ほどまでは医局に入ろうと考えていたが、たまたま都内の友人が働いていた東京の臨床研修病院に見学に行く機会があり、何の御縁か入職試験もパスしたため、意を決して九州を離れ東京に出ることにした。それでも「将来は親の近くにいながら地元のために働きたい」という小さい頃からの思いは変わらなかったので、東京行きも一時的なものだと考えていた。赤十字病院から都立病院へ移り、医師としての自らのスキルに納得がいくようになってきた頃、ちょうど次の進路を選ぶ分岐点に差し掛かろうとしていた。医師としては迷いなく出身大学に戻って、生まれ育った地元・福岡の医療に少しでも貢献したいと考えていたが、その前にひとつだけどうしても拭いきれなかったのが前出の疑問であった。漠然と、しかし強く抱いていたその危機感から、目を背けることに対する形容し難い恐れもあった。

2.松下政経塾へ

(1)政経塾との出会い

私がもやもやとした気持ちを抱えていたその頃、たまたま世の中は統一地方選挙で賑わっていた。当時30歳の私は政治とは無縁の人生で、一生関わることもないとも思っていたが、ある時街を歩いていると“松下政経塾”というポスター上の文字が不意に目に入ってきた。それまでの私なら全く意にも介さず通り過ぎたはずである。しかし、自分の無力感に苦しんでいたせいか、その時はなぜかその文字が頭から離れなかった。病院に戻ってから調べてみると、どうやら日本の将来を憂いた松下幸之助が人材養成機関として設立したものであるらしいと分かってきた。土日もない生活が続いていたが、友人の医師に無理を言って患者さんのことをお願いし、一度だけ見学に行ってみることにした。

基礎知識が全くなかったので、正直一度の見学では塾のことはよく分からなかったが、重厚なアーチ門をくぐり、広い敷地や手入れされた庭木、塾の職員と接してみると得も言われぬ可能性のようなものを感じ、あまり先のことは考えずに試しに一度入塾選考だけでも受けてみようという気になった。

(2)入塾選考

政経塾の入塾選考は「書類選考」の後に1次の「塾職員面接」、2次の「合宿選考」、そして松下幸之助存命中は幸之助自身が行った3次の「役員面接」と4つの関門から成る。選考用の書類や小論文は応募締切り間際の当直中、たまたま患者さんが少ない時間帯を充てて書いたが、今思えばあの晩いつものように救急外来が患者さんで溢れていたら今の自分はなかったと思う。1次面接以降の選考も土日に政経塾で行われたが、私は病棟を回って体温版や検査結果の確認、指示出しを終えてから向かったため毎回遅刻というお粗末な状況であった。ただ、その時の私にとっては入塾以上に目の前の患者さんの方が大切だったので、心の中ではそれで落とされたら仕方がないと思っていた。政治のこともよく分からず、ただ強い問題意識だけが武器だった私が約30倍の倍率を乗り越えて内定という結果を頂くとは当然夢にも思っていなかったので、悩みが大きくなったのはむしろ内定が決まってからだった。

(3)入塾の思い

合否結果の通知が届いたのはちょうど私の誕生日の前日、30歳最後の日だった。封筒の中に私の運命が入っていると思うと、容易に開封することはできなかった。そのため内定の文字をみた時には、嬉しいというよりはむしろある種のショックを受けたと言ってもいい。周囲にもまだ医師の道を外れていく人はいなかったので、内定の通知を前にしたまま正直どうしていいか分からなかったが、救急外来の当直医だったのでその日も結局患者さんの診療に朝まで追われてしまった。

いつの頃からか、20代のうちは選り好みせず吸収できることは何でも吸収し、30代からは吸収したことを活かしながら一本の道に生きていこうと、心のどこかで決めていたことも背中を押す要因になったのかも知れない。また、急変の患者さんに呼び戻されて断念することなく、全ての選考試験を受けられるとは正直最初から思っていなかったので、時間はかかったが合否も天命と割り切ることにした。

私は当時、忙しさの反面医師という職業に例えようもない遣り甲斐を感じていたし、今でもこれほど遣り甲斐のある仕事は世の中に存在しないとさえ思っている。だが、医療崩壊が叫ばれる中で、その遣り甲斐のある仕事が成立しなくなってきたことに苦しんでいる人達が私以外にも多く存在しており、その苦しみを切実に感じている多くの人達の代表として、たまたま神様に、臨床というザルから振るい落とされただけなのだと思う。そう考えて自らを納得させ、天命に従って生きようと最終的には決意した。

(4)研修生活

「松下政経塾は人間を磨き、志を磨く道場である」政経塾では折に触れ、そういう文言が使われている。毎朝6時前には起床し、ラジオ体操の後に、竹箒で掃いたり草をむしる塾内清掃を行う。その後、湘南の海岸を約3kmジョギングする早朝研修が塾生には日々課せられている。また1年目は、日本の伝統精神を学ぶことを目的に、書道・茶道・剣道の稽古にも多くの時間を費やす。他にも24時間以内に三浦半島を一周する100km行軍や、工場労働者として1ヶ月勤務する製造実習など「万事研修」の理念の下に様々な体験を通して、人間観・国家観・歴史観を醸成することに主眼が置かれている。これらは創立者である松下幸之助が定めた塾の研修方針に則っている。

入塾当初、それまでであれば病棟を回診していた時間帯に毎朝1時間もの掃除を行うことや、竹刀を振り書に向かうことが、私には苦痛でならなかった。今まで一緒に働いてきた医師や看護師の仲間達は今も病棟で重荷を背負ったまま身動きがとれないでいることを思うと、すぐにでも塾を離れて現場に戻りたい衝動に駆られることもしばしばあった。だが、結局戻ったところで無力感に苛まれる昔の自分に戻るだけ、折角頂いた機会なのだから何かを掴まねばと自分に言い聞かせることで何とか踏み止まった。

入塾後、ひとつだけ意外だったことは、思っていた以上に周囲に政治家を志望する塾生が多かったことであった。これは松下政経塾という場所がどういう性質のところなのか、十分に時間をかけて把握することなく入塾した私の方に不備があったと思う。ただ、今まで従事してきた医師という職業の特殊性を考えれば、医療政策を立案するという自分自身の将来を考えるうえで、様々な観点から社会を考察するということは一方でとても有意義で貴重な学びの機会となったため実に幸運だったと思っている。

3.海外四ヶ国を巡り

(1)海外に出た理由

塾の研修も前半の1年半が終了し後半に入ると、集団研修から個別研修へと移行する。自らテーマを設定し、計画性や実績などについて外部から審査員を招き、塾内で厳格な審査を受けながら研修を進める。

私は迷いなく海外に出ることにした。入塾以来、医療政策を中心に厚労行政を傍から眺めていたが、後手に回っている印象がどうしても拭えない。これからやってくる未曾有の超高齢社会を乗りきるためには、もっと抜本的な改革が必要ではないかと考えていたからだ。一度ゼロベースで医療制度を考え直してみたい。その結果、日本の制度の優れたところも見えてくるかも知れない。そう考えた時に海外の医療制度を見てくることが最も有効ではないかという思いに至った。もちろん経済的出費は大きい。しかし、長いとは言えない人生で、与えられた政経塾での貴重な時間を生かす為、金銭は惜しまないことにした。

(2)海外の医療制度

私が政経塾の3年間で、医療制度の現地調査に訪問した国は豪・英・仏・独の四ヶ国である。それぞれに理由があり訪れたのだが、当たり前のことながら、日本とはまるで違う仕組みでそれぞれ成り立っていることに新鮮さを感じ、大変勉強になった。制度の詳細は本稿の主旨とは外れる為、ごく簡単に私の印象に残ったことを述べるに留めたい。

豪州は、国民皆保険でありながら民間医療保険が発達した国である。所得格差による医療格差も認められるが、同時に病院の収入も民間保険により担保されている。また初診時には、必ず総合医の診療所を受診する必要があり、医療のゲートキーパーとしての役割が明確である。診療所では医師は患者の自己負担分を独自に設定できるという点もユニークだ。

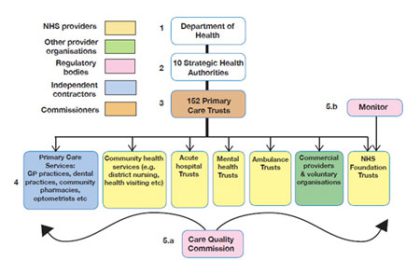

英国は、NHSによる国営の医療制度である。患者は救急を除き、基本的に登録した総合医の診療所にしか行くことはできず、保健省が地域の医療事情を詳細に把握できるという強みはあるが、予約が入りにくく医療へのアクセスが良いとは言えない。国営であるため医師の地域による給与差は小さく偏在の問題も同じく小さいが、政治の影響は受けやすいといえる。

フランスは新設された登録医制度が軌道に乗っているように思えた。ポイントは総合医のみならず専門医でも登録医になれること、登録医への受診が絶対ではなく縛りが緩い点だろう。診療所では患者は一度支払いを行ってから後に保険組合から償還する方式をとることで、患者のコスト意識の醸成にも繋がっている。また公立病院が多く、病院の集約化も進んでいる。

ドイツは、国民の9割が公的保険、残り1割が民間保険に加入しており、それにより皆保険とされている。公的保険の患者は1~3月や4~6月などの3ヶ月単位で医療費が算定され、患者は一度診療所を受診すればその四半期は何度受診しても無料。診療所へのフリーアクセスが担保されているために受診回数も多く、一方で医療機関側は包括ではなく出来高で収入となる民間保険の患者を優先しがちになるという問題もある。

(3)日本の医療・介護制度は

入塾当時はとても良いものとは思えなかった日本の医療制度であったが、各国を回ってみるとその優れた点にもたくさん気付かされた。医療制度の分野ではよく「医療へのアクセス」「コスト」「医療の質」の3つは同時に達成できない項目として挙げられるが、私が思うに日本は国際的にみても高水準でこれらを達成している。一言で言えば日本の医療制度の特徴は「いつでも、どこでも、誰でも受けられる医療」である。それに加えて医療費の対GDP比でも、OECD諸国の平均を下回るコストパフォーマンスの高さを示している。CTやMRI等の医療機器の普及率も世界に類を見ない高さであり、医療の質を担保する一因にもなっている。

そして介護は医療とは切っても切れない。今回訪問した国々は高齢化率も様々で、また介護保険制度がすべての国にある訳ではないので単純な比較は難しいが、わが国の介護現場は高水準の医療制度の恩恵を大きく受けていると感じている。

それだけの高水準を達成できている理由は医療制度の恩恵もあろうが、私は日本人の勤勉性や職業倫理の高さなども大きいと思う。安全・安心に価値を置き、サービスや技術の質を追求する国民性も大きく影響していると思う。

4.地域に医療・福祉の基盤を

(1)地元への回帰

各国制度の比較論を展開していると、国家としての医療や介護のあるべき姿を探究することに主眼をおいているようにみえるかも知れないが、私はむしろ、医療や福祉というものは、実に地域に根差しているものだと今までの研修を通して度々感じてきた。各地域は、人口構成から医療や福祉資源に至るまで実に多様で、その地域の特徴にマッチした施策が求められる。真に医療や福祉が充実している国家とは、各地域それぞれに医療や福祉の基盤が整備されている国家であると、言い換えることもできよう。

翻って、私の故郷である北九州市は政令指定都市の中で最も高い高齢化率を示している。医療や福祉の資源はまだ比較的充実しているように思えるが、高齢化率の上昇は今後加速する一方であろう。

私も15年ほど故郷を離れていると、大学の頃に暮らしていた福岡市や勤務医として滞在した東京とつい比べてしまうし、比べるほどに何とかしたいという思いに駆られる。誰にとっても生まれ育ち、先祖の墓もある故郷というのはやはり特別なものだろう。そのような思いを大切にしながら、地域に医療や福祉の基盤を整備するために今後も汗をかきたいと思っている。

(2)将来展望

松下政経塾での研修も残り僅かとなった。ここにきてまだまだ勉強が必要だと痛感する毎日ではあるが、それでも様々な方々のご支援を賜り、制度の明暗が実にクリアーに見えてきた。総じて日本の医療制度は、国際的にみて高い水準にあることは先述した通りだ。しかしながら現行の制度が今後世界でも未曾有の超高齢社会を経験する我が国において、いつまで今の形のまま存続しうるかは大きな疑問である。そしてその疑問に対する答えを、私なりに探し続けたのが私の松下政経塾での3年間だった。

あの救急医療の現場では、今も多くの人達が現場の閉塞感に苦しみながらも医療を施し、かけがえのない命を繋いでいるのだろう。そう考えただけでも顔が上がり、背筋が伸びて、私は自ずと前へと歩みを進めるのである。

私の人生の使命は、超高齢社会に持続可能な医療や福祉の姿を探求することだ。そして何らかの形でそのための制度設計に少しでも携わることができるなら、これほど嬉しいことはない。

冨岡慎一の論考

Thesis

-

- 2010/12/29

- 医療・福祉・介護

入塾の経緯から卒塾に向けての思い

-

日本の近代医療史を振り返る

-

- 2010/2/27

- 医療・福祉・介護

海外の医療現場からの学び part2 英国の医療制度

-

- 2010/2/26

- 医療・福祉・介護

海外の医療現場からの学び part1 豪州の医療制度

-

松下幸之助と私と人間の本質

-

- 2009/6/28

- 医療・福祉・介護

高齢者が生き甲斐と役割をもって生きる社会の実現に向けて

-

- 2009/4/28

- 国家観

現場を重視し個々を生かす国家へ

-

波間に漂泊する「弱者」

-

生きる根拠

Shinichi Tomioka

第29期

冨岡 慎一

とみおか・しんいち

WHOコンサルタント・広島大学 客員准教授/ことのはコラボレーションクリニック 代表(医師)

Mission

次世代に繋がる地域密着型医療の提供