Thesis

子どもの貧困対策の持続可能性を考える 比較福祉国家論の観点から見る日本型福祉

「子どもの貧困という言葉を耳にしたことがある」という人が7割を超えているという調査結果が示す通り、子どもの貧困はいまや一般的にも政治的にも多くの人に社会課題として認知されている。しかし、制度の面ではいまだ課題は山積している。財政的にも認識的にも今のままでは、この国から子どもの貧困がなくなるという確信を持つことはできない。そこで本稿では、福祉国家としての日本の姿を再考し、子どもの貧困対策を安定的かつ持続可能な制度として長期的に取り組むためのビジョンについて筆者の考えを論じたい。

1. はじめに

「子どもの貧困」という言葉が社会に認知されるようになって、はや十数年が経った。セーブ・ザ・チルドレンの調べによると、2019年時点で子どもの貧困問題について「知っている/聞いたことがある」と回答している人は、我が国で大人・子どもともに約7割にも上っており[1]、いまや大多数の人がこの問題を社会課題として認識していると言えるのではないだろうか。また近年ではこれに関連して、児童虐待やヤングケアラー問題にも関心が高まるほか、「生理の貧困」といった新たな切り口からも議論が深まるといった展開も見え始めた。こうした動きに対し、社会に少しずつ「寛容」や「寄り添い」といった価値が浸透し始めているのではないかという希望を筆者は抱いている。

一方、子どもの貧困という問題を社会からなくすという長期的な目的と照らし合わせて現状を見た時に、財政や資源、社会的関心などを鑑みると果たして現行の制度や体制は今後も持続可能であるのかという点について、筆者は疑問を抱いている。

そこで本稿では、比較福祉国家論の観点から日本における社会福祉を再考し、子どもの貧困根絶への具体的道筋と、安定的かつ持続可能な取り組みを続けるために議論すべき点について筆者の考えを論じたい。

2. 問題提起

冒頭で述べた通り、筆者は「子どもの貧困」への社会的関心や現行の制度や体制の持続可能性について懸念を抱いている。この章ではこの理由について述べていきたい。特に重要な要素で言えば、財政面での継続性、持続可能性についてが挙げられる。近年日本では、子どもの貧困対策は重点課題の一つとして扱われ、認知度、予算規模ともに増加傾向にある。その一方で、子どもの貧困の実態が改善しているとはいえないとの指摘もある。確かに表面的な数値だけ見れば、2012年ピークに達していた子どもの貧困率(16.3%)は、2015年13.9%、2018年13.5%と減少してきた。しかし三菱UFJリサーチ&コンサルティングの小林庸平・横山重宏(2017)は2015年に子どもの貧困率が低下した要因について、「低所得層の賃金の増加が主因であり、社会保障の充実等が理由ではない」[2]と指摘している。分析の通り、2013年の子どもの貧困対策法以降、18歳未満の「児童のいる世帯」に対する社会保障給付金(年間)は増加しておらず、2012年23.2万円、2015年17.4万円、2018年18.5万円とむしろ減少している。昨今の政策的トレンドとしては、子どもの居場所支援や学習支援、子ども食堂への補助といった直接支援的アプローチが代表的であるが、それらの政策が与える効果はセーフティネットしての機能や保護者の家事負担軽減の側面が強く、貧困の予防として所得アップや生活困窮改善といった経済的安定には直接つながらない。つまり、「子どもの貧困対策」と銘打って取り組まれている対策の効果が子どもの貧困率の低下という数字として表れてきているわけではないという点に留意する必要がある。また、ここで指摘されている「低所得層の賃金の増加」もとりたてて貧困対策を意識した経済政策の成果でもなかろう。したがって、経済状況や雇用環境が悪化すれば、子どもの貧困率は再び急上昇する可能性が高く、現状に安心することはできない。

加えて2020年には新型コロナウイルスの感染爆発により世界中が大規模な不況に陥った。これにより2020年の平均完全失業率は2.8%となり、リーマン・ショックの影響が表れた2009年以来11年ぶりに上昇、生活困窮家庭が急増した。今回の不況は、子育て世帯に限らず幅広い層に経済的ダメージを与えたため、今国民が最も求めているのは経済の立て直してある。昨年10月に行われた衆議院選挙にあたってNHKが行った世論調査によると「経済・財政政策」が34%、「新型コロナ対策」が22%、「社会保障制度の見直し」が22%という順に重要視していることが分かった。こうした状況において、子どもの貧困という対象の限られた課題(という認識が強い)に注力することは難しくなるのではないだろうか。これまでと同じ方法、規模で支援を今後も持続させることができるのかという点について、いま一度考え直す必要があると考える 。子どもの貧困というトピックは民間の声に後押しされて大きなムーブメントになったという特性が特に強く、一般市民の関心が薄れていくことは、政策やNPOの存在意義を危うくすることにつながるのではないかと筆者は懸念している。したがって、「子どもの貧困」を政策的トレンドとして捉えるのではなく、ユニバーサルな社会システムとしてマクロに捉え、根本的解決を目指すべきだという認識を筆者は持っている。

では、どうすれば子どもの貧困対策を安定的に継続、定着させることができるだろうか。その問いについて考えるためには、まず日本における社会福祉に関する理解が必要だと考える。そこで次章では、比較福祉国家論の観点に基づいて福祉国家としての日本の姿を構造面から見ていきたい。

3. 日本は福祉国家か

「日本は福祉国家であるか」という問いに向き合う上で、福祉国家の定義や歴史について言及しておく必要がある。そこで本章では、福祉国家の成り立ちや主な出来事について時系列的に追っていきたいと考える。

福祉国家という概念が生まれたのは、19世紀後半のヨーロッパにさかのぼる。急速に発展した資本主義の影響で、労働環境の悪化、人口集中、格差の拡大、疾病などの問題が発生しはじめ、必要に迫られるかたちで所得保障や社会サービスが給付されるようになった。福祉国家が発展した背景には、政治・経済・社会の急激な構造変化があり、当時は十分に保障されていなかった国民の権利(特に社会権)の重要性を求めて声を上げた人々の努力によって、今日の社会保障制度につながっている点に留意したい。

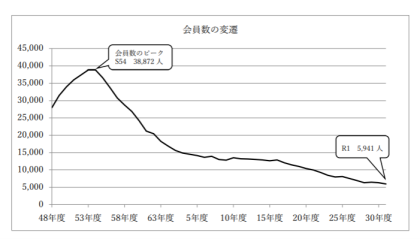

日本における社会保障制度の改革も、同様に急激な構造変化の時代に行われたと考えることができる。最も古くは明治時代にさかのぼるが、特筆すべきは1960年代から70年代であり、この高度成長期の最中に現在まで続く本格的な社会保障制度の骨格が作られた。経済的にも社会的にも著しく変革していく陰で、奇しくも産業革命期の欧州のように都市化や公害といった問題に直面したが、1955年頃までは農業や自営業者、零細企業従業員を中心に国民の約3分の1に当たる約3000万人が無保険者という社会問題が存在した。これを解決すべく1958年に国民健康保険法が制定され、1961年に完全なかたちでユニバーサルヘルスケア(国民皆保険)が達成され、のちに国際的にも高く評価される制度となった。その後も経済成長が続き、1973年には田中内閣が「福祉元年」を宣言、高齢者の医療費無償化や年金制度の見直し、高額療養費制度など大幅な社会保障改革が行われた。しかし、同年秋にオイルショックが起き、福祉国家路線の政策はここで勢いを失うことになった。このように福祉国家を安定させるためには、政治的なコンセンサスと市場、経済の条件が成立しなければなりたたないという難しさがある。

加えて、筆者は日本における福祉制度が不安定、あるいは未成熟である理由は①欧米的福祉思想との文化的不一致、②国家としてのビジョン(=明確な達成目標、具体的指針)不足があるのではないかと考える。

4.日本型福祉国家レジームの考察

4.1. 欧米的福祉思想との文化的不一致

福祉国家レジームを自由主義、保守主義、社会主義という3つの類型に分類し、比較福祉国家の理論を提唱したエスピン・アンデルセン(1990)は、日本における福祉について前述の3つどれにも位置付けられないという。アメリカやヨーロッパ大陸における福祉の要素を均等に併せ持ち、第4のレジームともいえる独自のかたちであることを示唆したうえで、しかし福祉システムが発展途上であるため福祉国家レジームとしての完成系ではないとした。ではどのようにすれば、この「未成熟な日本型福祉」を多様化する現代社会に適したかたちで昇華させることができるだろうか。筆者は、この点について2つの課題を克服すれば、他に勝るとも劣らない独自の福祉国家像を作り上げることができると考える。

まず①欧米的福祉思想との文化的不一致について、日本はこれまで社会保障制度をつくる際、保守主義レジームや自由主義レジームに分類される欧米諸国の政策を参考にしてきた。その際、欧米諸国における共同体(家族・地域)については文化的に根本的な違いがあるという点を十分に考慮したのかについては、疑問を抱く。例えば近代国家として初めて作られた「恤救規則」はイギリスの救貧法を参考に作られたとされるが、もともとの福祉的思想として家族や教会、ノブリスオブリージュ(高貴たるものの義務)を始めとするチャリティー精神、ギルドといった社会的再生産の仕組みがイギリスには存在した。そのため、福祉国家として成立した後も、救貧のための行動は国家だけに依存せず、ボランタリーセクターの活動がその基盤を支えた。

一方、近代化に尽力していた明治政府は、西洋文化を取り入れることを先決としていたため、文化的不一致が生じる点についてはほとんどといって配慮されていなかったと考えられる。もちろん、近代化の最初期の話であり、これは極端な例に過ぎないが、家族観や宗教、文化の違いなどを考慮せずに海外の制度を導入してきたことで、結果として制度が未成熟なかたちで現在まで受け継がれてきた可能性は十分考えられる。現代日本における福祉観の不安定は「欧米の文化や社会システムをそのまま模倣したことによる弊害」だというとやや乱暴な表現になるかもしれない。しかし、それほどに文化的不一致が与える影響は大きい。

4.1.2. 日本社会の特殊性と独自のコミュニティ意識

では、日本には共助の精神や社会的再生産の仕組みがなかったかというと、私はむしろ逆であると主張したい。農業国としての歴史を持つ日本には、元来地域の強いつながりがあり、コミュニティや住民同士の支え合いがある国であったと考える。例えば、特徴的な事例としては江戸時代の文化が例に挙げられる。米沢藩藩主の上杉鷹山は、莫大な借金で領地返上の危機に追い込まれていた藩の財政を立て直すために「三助の精神」を掲げた。その内容は、自らを助ける「自助」に加え、近隣社会が互いに助け合う「互助」、藩政府が手を貸す「扶助」の3つから成り、近現代の福祉社会論に通じる。この考えは米沢藩で広まった考えであるが、全国的にもこのような文化は多く存在したのではないかと筆者は考える。

たとえば、一般的に町民の多くは長屋で生活したとされるが、長屋では住民同士が米や調味料、食器などの生活必需品を日常的に貸し借りしたり、共用の井戸や厠を使用するなど、住民同士の関係性が非常に密接であり、まさに「互助」の考えのごとく、支え合いながら共同生活をしていたことが分かる。

また身分や性別による格差はあるものの、教育へのアクセスが広くひらかれていた点についても特筆すべきである。日本研究者のドーア・ロナルド(1965)は明治維新当時、26.7%(男児43%、女児10%)が家庭外で改まった教育を受け、読み書きが可能だったと推計しており、近代化を図った明治政府が義務教育制度の創設を試みた際にはすでにその実質的な基盤が準備されていたと述べている。[3]その背景には、江戸時代の末期から明治維新にかけて都市部から農村部まで広範囲にわたって、寺子屋や私塾が普及していたことがあるとしている。26.7%という水準は当時としては非常に高く、ヨーロッパ諸国と比較しても遜色ない。1837年にイギリス議会の特別調査委員が実施した調査の例によると、主要工業国における児童の就学率は4、5人にひとり(約20~25%程度)であった(同書:p.268)ことから、江戸時代の教育が充実していたことが分かる。中には、薩摩藩の郷中教育のようにコミュニティ内で独自の教育体制が存在した地域もあり、武士階級の年長者が下の世代に学問や剣術を教えるなど面倒を見るという制度があったことからも、地域やコミュニティの意識の強さが感じられる。したがって、日本には独自の支え合い文化や意識があったといえるのではないだろうか。

しかし現代においては、都市化や核家族化など社会構造の変革により、地域の希薄化が進んでいるという点を考慮しなければいけない。現在、「地域の希薄化は問題である」と感じた住民たちが子ども食堂を代表とする地域の居場所づくりに取り組み、自分たちの手で新しい共生社会を様々な試行をこらして育てている。筆者はこの動きに大きな可能性を感じ、日本ならではの「寛容」や「包摂」のある地域社会、ひいては福祉国家を目指していけると考えるのである。

そこで筆者が提唱したいのは、日本文化に根ざした新しい福祉国家の在り方である。その軸となる考えは、三助の精神における「互助」をアップデートした「新しい互助」である。

そのコンセプトをかたちにすべく、筆者が現在取り組んでいる事例について紹介したい。筆者は、2021年6月より学用品のリユースプロジェクトを開始した。学用品や子育て用品の再利用を通じて、購入以外の選択肢を提供すること。この制度が地域に浸透し、活用できる資源を循環させることができれば教育に関わる家計負担を軽減することができる。しかし筆者が最も主眼においているのは直接支援としての制度づくりではなく、自発的な社会システムづくりである。活動に協力していただいている方のほとんどは子育て世代や子育て経験者である。豊富に集まる物資を見て、既存の教育に違和感を感じ、より低コストな教育に変えるためにはどのような働きかけが必要かを子育ての当事者が主体となって考える。実際に、現在よりニーズに浸透した活動を展開するために学校内にリユース物資をおいてはどうかなど様々な声があがっている。自分たちで価値を共有し、自分たちの手で新しい共生社会を作り上げるという姿勢こそが「新しい互助」を作り上げると考える。

また、当事者が主体となって自発的な新しい社会づくりを行うというコンセプトで実践されている事例として、滋賀県内の取り組みについても触れたい。滋賀県社会福祉協議会は「一人ひとりが大事にされ、社会的孤立をつくらない共生社会をめざした活動」、「現行制度の枠にとらわれず、新たなつながりや視点から課題解決に取り組む活動」を県内に広げることを目的に2014年9月「縁創造実践センター」という名称の組織を5年間の有期の組織として立ち上げた。この取り組みが始まった背景には、社会課題の複雑化や多様化があり、様々な生きづらさや孤立を支えるための新しい経営や人材が求められている点が挙げられる。 そこで県社協は「縁創造実践センター」の取り組みを通じて、現行の制度で解決できない生活課題、地域の福祉課題に問題意識を抱いた住民に対し、問題解決のための主体的な実践、協働を促している。設立時には会員からの会費や県からの交付金等で約1億円の基金が作られ、その内県社協が3千万円を拠出した。主な事業内容としては、①子どもの夜の居場所(トワイライトステイ)、②児童養護施設等で暮らす子どもたちの社会への架け橋づくりとしての就労体験、③引きこもりの人と家族の支援、④制度による就労支援にはなじまない働きづらさを抱えた人の働く場づくり、⑤医療的ケアの必要な重度障がい児者の入浴支援がある。雨森芳洲、中江藤樹などの思想家を輩出した滋賀県では近江商人が大切にしたとされる「三方よし」や「利他」という考えが語り継がれており、ボランタリーセクターとの親和性が高いのかもしれない。地域内の課題解決のために住民同士の「縁」を深めていこうという働きかけは、現代社会において互助を促進していく上で自治体や行政に求められる役割ではないだろうか。

4.2. 国家としてのビジョンの不足

次に、②福祉政策に関する国家としてのビジョン不足も問題であると考える。すなわち「〇〇年後までに子どもの貧困率を△△%まで減少させる」といった明確な達成目標や国家としての指針、方針が不明瞭であることが問題ではないかと感じるのである。

例えば、子どもの貧困という問題において現在評価基準となっている指標は子どもの貧困率であり、何を目的に、どのような支援を行うかを決める方針となるのは5年に一度見直しが行われる子どもの貧困対策大綱だ。しかし、2019年に改訂された際には具体的な数値目標がなかった。

例として英国における子どもの貧困対策と比較してみると、1999年にブレア元首相が「2020年までにイギリス国内の子どもの貧困を撲滅する」と宣言し、2010年に成立した英国の「子どもの貧困法」には、「『相対的貧困』にある子どもの割合を20年までに10%未満にする」などの4項目の数値目標が明記された。結果としては、目標には到達しなかったものの1999年当時26%だった子どもの貧困率は2011年には18%まで減少するなどの効果が見られた 。(その後ゆるやかに上昇、現在はBREXIT等の影響で悪化傾向にある)。

このように国家として明確な目標やビジョンを掲げることで、EBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング。 証拠に基づく政策立案)やKPI (キーパフォーマンス・インディケーター。重要業績評価指標)の観点を取り入れた政策評価が可能になり、進むべき方向性が明瞭かつ盤石なものになると筆者は考える。

また、子ども支援においては官民連携などが重要視されるが、何を国が負担すべきで、どこまでが行政のすべき仕事で、どこからが民間が保管すべき役割なのかといった線引きも明確にすべきではないだろうか。日本が福祉国家であるとするならば、あるいは福祉国家でなかったとしても、社会保障や教育に関する公的支出が極めて低いことは明らかだ。例えば日本における教育費は私費負担率が非常に高い。生活保護を受給する資格のある人が自発的に受け取ることができない。養育費の取り決めができていない。そういった公助で支えるべき人たちに対してそれぞれがどう向き合うべきかをきちんと言葉にすべきだと考える。反対に、共助や自助で、様々な工夫で改善できる問題に対し、いたずらに国家予算を使って社会保障を充実させることが健全だとも思わない。格差の拡大、少子高齢化、赤字財政という厳しい条件を抱えるなかで自分たちの世代のことだけを考えてしまうと、未来の子どもたちを苦しめることになりかねない。当たり前のことかもしれないが、社会課題に対し「だれが、何を、いつ、どのように、どこまでやる」といった5W1Hを公的に明示することで依存でも、共依存ではなく、力強いセクター間連携ができるのではないだろうか。

最後に国家の指針については、個別具体的な政策ではなくてもいいと考える。むしろ、国連が掲げる「持続可能な開発目標(SDGs)」のようなものが望ましいのではないだろうか。SDGsは2021年には『現代用語の基礎知識選 2021ユーキャン新語・流行語大賞』にもノミネートされるなど、いまや多くの人が一度は耳にしたことがある言葉なのではないだろうか。その内容は子どもからお年寄りまで理解できるような、簡潔かつ明瞭なものであり、国家や企業といった規模の大きなアクターのみならず、一人ひとりが個人レベルで取り組めると感じられる点も浸透性の高さにつながった要因だと考える。数年前まで国連の役割自体、あまり認知されていないように感じたが、近年では大人はおろか、小学生までSDGsの内容を知っている。もちろん教育やメディアなどを通じた様々な働きかけがあってのことだが、あるグローバルキャンペーンが6年という短い期間のなかでこれほどまでに強い影響力と発信力を持ち得たのは、やはりシンプルかつ明快な内容だったからこそではないかと思われる。また、SDGsは①普遍性、②包摂性、③参画型、④統合性、⑤透明性と説明責任という5つの原則に基づいて作成されている。そのため、計測可能な達成目標としての説得力があり、また「国際的にコンセンサスが取られた価値」として前向きなプレッシャーを与えている。スローガンが分かりやすく、親しみやすいものであればあるほど国民一人ひとりが関心を持ちやすく認識しやすい。本来マニフェストとは、このようなかたちが理想的なのではないかと感じる。より多くの国民に広く課題を認識してもらい、その問題に対して一人ひとりができるアクションを促す。そんな温かく包摂的な社会を目指していきたい。

したがって今一番求められるのは、予算の拡充や人材の確保はもちろんだが、何より明確で力強いビジョンと目標を打ち出すことだと考える。その方針が決まればおのずと整えるべき制度や体制が明らかになる。また単年度で取り組むのではなく、長期的かつ戦略的に子どもの貧困、あるいはそれに関連する諸課題と向き合うことが最も重要であると強調したい。

5. 子どもの貧困撲滅を実現するために

5.1. 結論

以上の考察から、筆者は子どもの貧困対策の持続可能性を維持し、最大の目標である「子どもの貧困の撲滅」と「包摂型社会の実現」を達成するためには、国家としてのビジョンを描き、先に述べた我が国の文化的背景を基盤に日本型福祉国家のレジーム確立していくことが必要であると考える。

5.2. 私が目指すビジョン

最後に、筆者が考える国家ビジョンの構想を論じたいと思う。

まず、前述した明確な達成目標については2050年までに国内の子どもの貧困をなくすというビジョンを掲げる。現在から約30年後、子どもの貧困対策法成立から35年後になる。

そのために私が特に力を入れたいのは、教育格差の是正であり、目標としては2040年までに公教育における教育投資額の私費負担を20年間でOECD平均水準まで低下させる ことを目指す。文部科学省によると、公立小中学校に通う保護者の年間負担額は小学生で約10万円、中学生で約18万円に上る。あくまで学校教育における私費負担額であり、加えて習い事や塾代を捻出するとなると、ひとり親世帯や多子世帯にとってはかなりの負担感を感じる金額である。しかもこうした学級費や副教材費、いくら使っているかが分かりにくく、漠然とした不安を与えていると推察される。ただし、欧州や北欧諸国のように高福祉を目指し、教育における私費負担を公費で完全に代替するということは、現在の日本における財政状況などを鑑みると現実的ではない。そこで挑戦したいのは、4.1.で述べた文化的特徴に基づいて日本型福祉レジームを確立することである。すなわち、リサイクル・リユース文化の活発化を促し、公費負担を増やすわけでも私費負担を減らすわけでもなく、そもそもの支出が適切であるかを見直すというアプローチに挑んでみたいのである。環境にも経済にも負担をかけない持続可能な教育こそが、日本が社会に示すことのできる誇るべき価値であると考える。

6. おわりに

今回のレポートでは、福祉国家論を切り口に日本型福祉を再考するというテーマで筆者の考えを論じた。福祉分野に関してはまだ不勉強なところが多分にあり、論理的な示唆を提示することができなかったという反省がある。一方、海外の事例と比較し、日本の福祉について見つめなおすことで、これまで不十分だった専門的知見と国家ビジョンを考えるという大局的視点が鍛えられたのではないかと考える。子どもの貧困対策はまだまだ課題が山積みであり、これからも一層精力的に継続していかなければならない。自らがこの問題に取り組む実践者になるという初心を忘れず、子どもの貧困対策を最後までやり抜くという強い思いを持って、引き続きこの問題に向き合っていきたい。

注

中山真珠の論考

Thesis

-

2021年度 松下政経塾 外交安全保障研究会活動レポート「価値外交の展開を軸としたミャンマーでの動乱に対する日本の現実的対応と日緬関係の今後に関する考察」

-

- 2022/5/29

- 思想・哲学

「若者の政治離れ」に関して~参院選候補予定者のもとでの研修を通じて~

-

- 2022/2/26

- ダイバーシティ・ジェンダー

個人化時代における社会的包摂政策

-

- 2021/11/28

- 医療・福祉・介護

被害者を責める風潮を考える

-

子どもの貧困対策の持続可能性を考える 比較福祉国家論の観点から見る日本型福祉

-

- 2021/9/22

- 教育

リユース・リサイクルを活用した持続可能な教育支援

-

- 2020/12/29

- 医療・福祉・介護

「釜ヶ崎」で考える子ども支援の在り方

-

- 2020/9/28

- 医療・福祉・介護

アフターコロナ時代に求められる子どもの貧困対策 ~財政に依存しない子ども・子育て支援の探求~

Shinju Nakayama

第40期

中山 真珠

なかやま・しんじゅ

Mission

子ども・子育て世代を包摂する社会の実現