Thesis

2021年度 松下政経塾 外交安全保障研究会活動レポート「価値外交の展開を軸としたミャンマーでの動乱に対する日本の現実的対応と日緬関係の今後に関する考察」

2021年2月1日に発生した軍事政権によるクーデター以降、ミャンマーでは市民への弾圧が続いている。このように人権が著しく人権が危機にさらされた状況に対し、国際社会はいまだ有効な手を打てずにいる。国連安全保障理事会は、武器輸出禁止などの強い措置を取るために決議を図るも「内政不干渉」を主張する中国・ロシアの反対により不採択となった。欧米諸国は経済制裁を強めるも現状において効果は乏しく、ASEANの特使派遣を通じた対話も難航している。

今回のクーデターが国際社会に与えた影響は決して小さなものではない。ミャンマーの全土を揺るがす今回の事態は10年前の民政移管を機に「アジア最後のフロンティア」として多くの国際企業が進出しており、日本も例外ではない。こうした経済的な影響はもちろん、東南アジアにおけるプレゼンス拡大を狙う中国やロシアとの接近も危惧され、安全保障の観点から見ても看過できる問題ではない。何よりも同じアジアに生きる人々が、平穏な未来を奪われんと民主主義の確立を目指して命を懸けて奮闘するなか、他国の問題だからと静観していてよいのかという思いに駆られた。

松下政経塾の創設者である松下幸之助は、21世紀のアジアを牽引する立場である日本が調和ある国際社会に寄与貢献することの重要性を訴えている。「大番頭国家」、すなわち国際社会の調整役として、他国のこと、世界全体のことを考えながら、調和ある世界の実現に貢献していかなくてはならない役割を日本が好むと好まざるとにかかわらず担うべき時代に入っていると述べている。

そこで私たちは「価値外交の展開を軸としたミャンマーでの動乱に対する日本の現実的対応と日緬関係の今後に関する考察」をテーマに、クーデターが発生するに至った経緯や文化的背景について調査を行い、そのうえで国内情勢の改善は当然のこと、安定的な民主主義が区立されるまでの長期的ゴールを見据えた日緬関係の在り方を考察した。

目次

- はじめに

2021年クーデター発生後のミャンマーにおける現状

ミャンマー国民の生活への影響

国際社会への影響 - クーデターはなぜ起きたか

ミャンマー軍の基本情報

エリートとしての国軍

国軍の権限

国軍関係企業の存在

ミャンマー国軍の認識

国民の認識

憲法とミャンマー国軍 - 国際社会の中のミャンマー国軍クーデター

欧米

ロシア・ウクライナ

中国

ASEAN

日本 - 日本にできることは何か―人道支援と平和構築―

ODA停止の継続

人道支援

平和構築

高度人材育成/インクルーシブ教育 - おわりに

1 はじめに

1.1. 2021年クーデター発生後のミャンマーにおける現状

2021年2月1日、ミャンマー国軍が軍事クーデターを実行し、全権を掌握した。21世紀の日本に暮らす筆者にとって「クーデター」という言葉はあまりにも耳馴染みがなく、何かとんでもないことが起きているという焦燥感を強く感じたのを覚えている。 しかし間もなくミャンマー国軍による情報統制が行われ、クーデター発生直後は毎日のようにテレビから流れていた市民弾圧や抵抗運動に関する報道は次第に減少した。ミャンマーで今、何が起きているのかという情報は不透明になりつつあり、5月ごろには「徐々に日常を取り戻しつつあるのでは」という声も聞こえた。しかし実際には事実とは異なり、現在もまだ国軍と市民による攻防は続いている。最もデモ運動がさかんであった3月~4月と比較すると、デモ運動の減少にともない弾圧も緩やかになったが、国家統一政府(NUG)は5月5日に「国民防衛隊」という独自の部隊を結成、9月7日には国民に一斉蜂起を呼び掛けるなど武装する市民が増加し、北西部のインド国境近くのタムーなどの一部地域で軍との衝突が激化、さらに南東部のカレン州などでは武装派少数民族との衝突も深刻化している。

こうした状況に対し、国際社会はいまだ有効な手を打てずにいる。国連安全保障理事会は、武器輸出禁止などの強い措置を取るために決議を図るも「内政不干渉」を主張する中国・ロシアの反対により不採択となった。欧米諸国は経済制裁を強めるも効果は乏しく、また対話の窓口として期待を寄せられているASEANも「内政不干渉」と「全会一致」の原則が存在するため一枚岩というわけにはいかない。社会・経済の混乱が長期化するミャンマーは今、国軍、市民の双方が「引くに引けない」状態にあり、国民の安全が脅かされる非常に危険な状況だ。国軍でも、NUGでも、ミャンマー国民でもない第三者が手を差し伸べなければ事態の改善は見通せないと筆者は考える。一日も早く安定した日常を取り戻し、ミャンマーが真の民主主義を確立するためには、ミャンマーにとっての最適解をともに模索する平和的パートナーが必要なのではないだろうか。

1.2. ミャンマー国民の生活への影響

ミャンマー国内における現状について、ミャンマー国民の生活にもう少し焦点を当てて、始めに一般市民への被害状況についてまとめたい。2021年12月16日現在、弾圧による市民の犠牲者は1343人に上る。軍による弾圧の犠牲となっているのは、デモ活動などに参加し明確に政府に抵抗している人だけではない。無抵抗の市民が銃撃を受けたり衝突に巻き込まれるなどのかたちで命を落とす人々も多く、もっともデモ活動が活発だった3月は、1カ月間で500人が殺害された。未成年の子どもも犠牲ではなく、わずか1歳の女児が銃撃に巻き込まれ死亡するなどの痛ましい事件がメディアなどを通じて複数報告されている。大規模デモが収まるとともに国軍による大掛かりな武力制圧は減少しつつあったが、12月5日にヤンゴン市内でデモ行進を行っていた約20人の集団に国軍兵士を乗せた車両が突っ込み、数人がはねられるという事件が発生した。続けて兵士は発砲し、5人が死亡、15人が逮捕されるなど改めてデモを行う市民に対する厳しい弾圧の姿勢を強調した。

このような厳しい弾圧が行われる中で一般市民にとって、政府への反対運動を行うことは政治犯として拘束の対象になるリスクを伴う危険な行動である。しかしミャンマー国民は過去にも大規模な民主化運動を経験しているが、当時と異なり、国軍の「恐怖による支配」では市民の抵抗運動を抑えられないばかりか、むしろ抵抗を強めさせているとの見方もある。ミャンマーの人々はクーデターが発生した直後から、警察や群を警戒したゲリラ的なデモ活動はもちろん、軍系企業の商品を購入しない「不買運動」や、市民や政府職員が職務を放棄して抵抗する「不服従運動」(CDM)、10代や20代の若者を中心にネットやSNSを駆使した「デジタルレジスタンス」など様々な手段で軍への抵抗運動を続けている。

クーデター発生直後、ミャンマー国内で取材を行っていたジャーナリストの北角裕樹氏にお話を伺ったところ、デモを行っていた市民の様子は「非常に連携が取れていた。若年層を中心にSNSなどで情報共有を行いながら、バリケードを張り、避難ルートを確保する。近隣住民が避難場所や食料を提供するといったようにそれぞれが役割を分担していた」という。この話をお聞きし、特別な訓練を受けているわけでもない一般市民がなぜ突然の状況にも関わらずここまで統率の取れた行動が取ることができたのか驚きを感じたが、北角氏はミャンマーの人々の国民性や文化に由来するのではないかと話す。ミャンマーでは、日頃からボランティア活動や人助けに積極的に参加する人が多く、また1988年の民主化運動などの名残で学生運動も活発だという。

今回の調査を通して国内外で活動するミャンマー人の方々とお話しする機会を複数頂いたが、ほとんどの方が合言葉のように「1月31日に戻るのがゴールではない。」と語った。長きにわたる軍政を経験した世代も、2011年の民政移管を経た近年の自由な暮らしのなかで育った若い世代も、今回で必ず真の民主主義を手に入れるという強い意思を持って活動している。だからこそ長期に及ぶ抵抗活動を続けられているのだと感じる。

一方、先行きの見えない状況が長期化するにつれて平和的デモ活動だけでは改善が見込めないという焦燥感からか、市民の行動に変化が表れ始めてきているのも事実である。クーデター発生から約半年後の8月ごろより、ミャンマー国内では徐々に「軍が銃を使うなら、自分たちも武装して軍の統治体制を攻撃すべきだ」との風潮が強くなり、9月7日には、民主化勢力が組織した「国家統一政府(NUG)」が国民に一斉蜂起を呼びかけた。これは軍に対する実質的な「宣戦布告」であり、武装する一部民主派と国軍が街中で衝突することが増加している。

また、長期化による影響は市民の日々の生活にも大きくかかわっている。国連開発計画(UNDP)は12月1日、クーデターや新型コロナウイルスによる混乱で2022年初頭にミャンマー都市部の貧困率が37.2%になるとする報告書を公表した。11.3%だった17年の3倍を超す水準となり、これについてカニ・ウィグナラジャ・アジア太平洋局長は「経済回復を支える中間層が消滅してしまいかねない」と警鐘を鳴らしている。

1.3. 国際社会への影響

国際社会が早急にミャンマー問題を解決すべき理由は、人権侵害などの問題を含む、いわゆる「人間の安全保障」の側面だけにとどまらない。日本の国益に直結する問題としては経済の安全保障が大きな問題のひとつだ。2011年の民政移管以降、民主化による経済成長などが期待され、「アジア最後のフロンティア」として多くの国際企業がミャンマーに進出している。日本からは丸紅や三菱商事、住友商事、イオン、KDDIなど大手企業を含む433社が進出しており、クーデター発生以降、ミャンマーにおけるビジネスに深刻な影響を受けている。最も顕著な例では、ミャンマー国内で最大のビールシェアを誇る飲料メーカーを傘下に持つキリンホールディングスが挙げられる。8月10日に行われたキリンHDの2021年1~6月期決算会見で、2021年12月期の通期業績見通しを下方修正したことが明らかになった。その背景には、前述した不買運動の影響が大きい。同社が2015年に買収した「ミャンマー・ブルワリー」には、国軍系企業「ミャンマー・エコノミック・ホールディングス」(MEHPCL)が出資している。これに対し同社は、クーデター発生から4日後の2月5日にMEHPCLとの合弁事業の提携を解消する意向を発表した。2月から続く政情不安とコロナウイルスの感染拡大が重なり、その収益は昨年から半減。減損損失は214億円に上る。キリンHD全体の事業利益9%を占めていたミャンマー事業の低迷は大きな痛手であるといえる。また流通大手のイオンは、ミャンマーで計画しているショッピングセンターの建設について、昨年の夏頃までとしていた着工を無期限延期することを決めた。 このように日本経済にとっても、ミャンマー情勢が与える影響は決して小さくはない。

2. クーデターはなぜ起きたのか

ミャンマー国軍によるクーデターは何故起こりえたのだろうか。今回の研究会活動を通じて、その問題の根本がミャンマーの内政事情にあることが明白となった。すなわち、ミャンマー軍の影響力の大きさが各権力に波及している体制がクーデター発生の源泉である。たとえば隣国・タイにおいては1932年の立憲革命以降、軍政移管と民政移管を繰り返し、政治的な統制力の問題などは生じるが、一方で今回のミャンマーの一件に見られるような大規模デモや軍事衝突は見られない。ミャンマー軍のどのような特質が今回の問題を複雑化させているのか、国内事情にフォーカスし、項目ごとに整理したい。

2.1.ミャンマー軍の基本情報

ミャンマー軍は総数40万人にも上り、この数はベトナム軍に次いで東南アジア第二位の兵力である。その9割が陸軍に属している。

軍の発端はイギリス植民地統治下時代のビルマにあり、のちに「ビルマ建国の父」と称されるアウン・サン将軍によって設立された。現在のアウン・サン・スー・チー氏の父親に当る。設立された前身となるビルマ国民軍は独立に向けて日本の指導の下に設立された。現在も軍歌に日本語のものがあり、日本軍が解体されたのちも日本の陸上自衛官とも交流が続いている。

2.2.エリートとしての国軍

国軍が大きな力を有している一つの要因として、それがエリート組織であることに言及しなければならない。

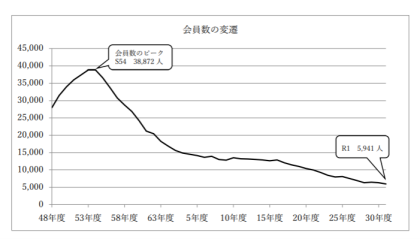

1988年に行われた民主化運動、通称8888民主化運動は僧侶や学生が殺害されるに帰結した。学生主体で行われた運動であったことから、この運動以降大学が閉鎖され、その結果として優秀な若者は海外か国軍士官学校や国軍系産業大学以外の進路を断たれてしまった。優秀な人材は軍により掌握され、軍や後述する軍係企業にストックされることとなった。

個人としては既述のとおりだが、ミャンマー国軍の組織としてのかたちも指摘することができる。甲斐信好拓殖大学教授は以下のことを指摘する。国軍はいわばミャンマーにおける唯一の命令機能がはっきりとした官僚機構であり、他の官僚機構は腐敗することはあっても、軍は統治機能が維持されるのである。後述するが、実際に政治腐敗が一因となって、国軍が政治関与し始めた歴史がある。国軍が政治を担うべきエリートと自負する理由の一端がここにあるのだ。

総括するとミャンマー国軍は国内において、優秀な人材が集まる、優秀な官僚機構であり、このような事実に基づくエリート意識が後述するミャンマー国軍的思考の一端に帰していると考えるのが妥当だろう。

2.3. 国軍の権限

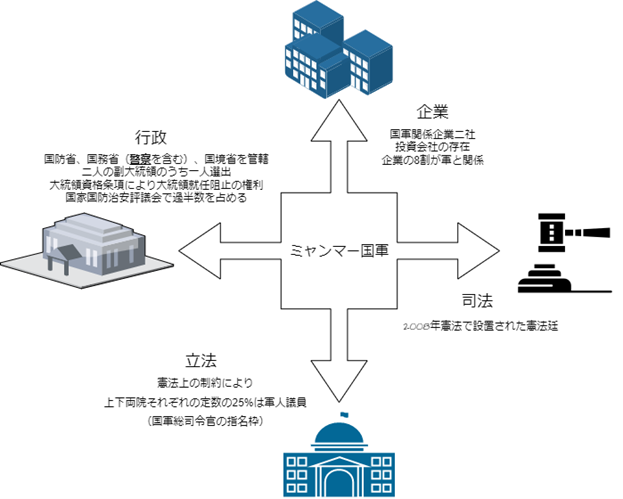

ミャンマー国軍の大きな特徴として、憲法に基づいた強大な権限が存在する。現行憲法において、まず民政移管後も軍は文民統制を受けない。さらには行政・立法の二権において次の点を、上智大学・根本敬准教授は指摘する。

行政:①軍が国防省、内務省、国境省を管轄

②二人いる副大統領のうち一人を必ず選出可能

③大統領資格条項によりアウンサンスーチー氏の大統領就任を阻止可能

④国家国防治安評議会で過半数(6/11)を軍人が占める

立法:上下両院それぞれの定数の25%は軍人議員(国軍総司令官の指名枠)

他の権利とは異なり憲法上の権限ではないものの、国軍が管轄する国防省、内務省、さらに国軍情報部からの圧力により、司法も独立性を保てていない現状である。これは1962年以降、一貫した問題であると根本氏は指摘する。NLD政権下の2011年3月から2021年1月の機関においても政治的案件については司法が独自に機能した件例はなく、三権がまとめて国軍に掌握された環境となっている。

加えて、国軍の特権として大統領が非常事態を宣言することで全権が国軍総司令官に移譲されるシステムが今回の動乱において国軍がクーデターではないと言い張る理由として援用されたと同氏は解説する。

すなわち内向きの治安維持はミャンマー警察部隊(Myanmar Police Force: MPF)で国軍司令官が大臣を務める内務省(Ministry of Home Affairs)の管轄、外向きの治安維持は国境警備隊警察(Border Guard Police: BGP)が担い、これはMPFの一部となる。要するに、これらはすべて軍の管轄下にある[1]。加えて国防省(Ministry of Defense)は対外安全保障のみならず国内治安維持にも従事することから、治安維持活動全般を軍が掌握していることとなる。

また四点目の国家国防治安評議会は、その権能として国家の安全保障問題に関する重要事項の決定を行う内閣よりも上位に位置する評議体である。権限が集中する国軍司令官の任命も同評議会で行うが、上記のとおり評議会の構成員の過半数を必ず軍人が占めることとなっており、文民にとって好ましくない国軍司令官が常に選任されるような仕組みとなっている。国軍のトップを文民で挿げ替えることは、後述するが憲法改正と同様に制度上不可能なかたちとなっているのだ。

以上のように、国軍が今回、軍政移管に踏み切った要因としては憲法上で付与された国軍の強大な権限ならびにその特権がその最たるものとして挙げられる。国軍がこれはクーデターではないと主張するのもこれらの議論に基づくものである。

2.4.国軍関係企業の存在

国軍による一連の市民の弾圧が明るみになると、バイデン政権は国軍関係企業に対してアメリカ企業の製品の輸出を禁止することを決定した。この国軍関係企業はミャンマー・エコノミック・ホールディングス(Myanmar Economic Holdings Limited: MEHL)とミャンマー・エコノミック・コーポレーション(Myanmar Economic Corporation: MEC)の二社である。

2019年に発行された調査ミッション・IIFFMM(Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar)のレポートによれば、二社の軍系企業の参加には不動産業、サービス業、金融業、物流業など、延べ100社以上の企業が存在している[2]。NHKの取材によるとミャンマー国内の企業の8割程度が軍と何らかの関係をもっているという[3]。

こうした国軍の経済利権は1950年の国防協会(DSI)設立に端を発する。当時、内戦に苦しんでいた将兵とその家族の生活必需品と国軍の収入減を確保するため、国軍は自前の企業群をつくった。それが10年程度で銀行、保険、海運、貿易、メディア等まで裾野を広げることに成功し、一大グループに成長、ビルマ式社会主義期にはすべて国営化されたが、1988年以降の軍事政権下では民主化が推進され、上記の2つの持ち株会社に収斂した。元国営企業ほかを傘下に入れたほか、天然ガス、森林、ヒスイ等の資源開発からも莫大な収益を得るようになった。

日本企業も軍系企業は無関係ではない。産経ビズによると約10社の日本企業が軍系企業と直接取引や、国軍の収入源となる可能性のある事業に参加しており、政府のODAの下請け企業にも軍系企業が含まれていたことがわかった[4]。ミャンマーでは外資規制のため現地企業をパートナーとする必要があるが、先述のとおり国軍系企業が大方を占めているがために、日本が人権侵害に間接的に資金援助してしまう構図が出来上がってしまう。そしてこれこそが憲法上だけでなく、経済的にもミャンマー国軍が国内において強大な存在となっている一因なのである。

また、日本のミャンマーに対する人道支援が国軍系企業により困難になっているという事実もある。ミャンマーの場合、投資会社が国軍系企業であるがために、ODAを通じたすべてのインフラ整備が国軍に利するかたちとなってしまう。現在、日本は元来進めていた橋の建設をストップしているが、欧米諸国のような制裁にまでは至れないのが現状である。

2.5.ミャンマー国軍の認識

ミャンマー国軍はなぜ政治的権力を掌握したがるのか? その背景にはミャンマー国軍の政治関与への使命感が指摘される。

ビルマ独立後14年間(1948-1962年)は文民統制に服していた軍であったが、のちに議会が混乱、1958年から1960年にかけて選挙管理内閣を国軍が担当したことにより、政治的介入への自信を深めた。1962年にはクーデターが起こり軍政移管し、この年からは国軍が主導してビルマ式社会主義が導入された。その後軍政は1974年まで敷かれ、ビルマ社会主義計画党による一党支配に変容、1974年から1988年までこの体制は続いた。

1965年11月のビルマ社会主義計画党(BSPP)第1回党セミナーにおいて国軍幹部は、インド軍のような「唯一の義務は国防に尽きる」軍を「狭い了見」として批判、クーデターを起こしたパキスタン軍を評価した。こうした発言からも、ミャンマー国軍の認識として、国軍こそが政治を担うべきだという自信を理解することができる。

また、旧軍政期(1988-2011年)のスローガンに「国軍だけが母、国軍だけが父」というフレーズが存在し、「しっかりと国を引っ張れるのは自分だ」という国軍の自負がこうしたところにも見て取れると、元駐在自衛官(匿名)は指摘する。

ミャンマー国軍の国民に対する認識はどうであろうか。先述の根本准教授は国軍が自国民を殺害し続けることができる理由として、国軍が独立以来73年間ビルマ(ミャンマー)連邦内の居住者相手に戦争し続けている[5]ことを挙げる。

連邦内の居住者とはここでは二つのことを指している。一つは政党や少数民族軍などの武装勢力である。過去にはビルマ共産党、人民義勇軍(PVO)などのビルマ民族中心の武装勢力、カレン民族同盟(KNU)、カチン独立軍(KIA)ほか20以上の少数民族軍が国軍の敵として現れ、連邦の治安維持という名目で国軍が対峙した。二つ目は非武装の人々、つまりクーデター時に抵抗した市民である。一度目は1962年3月のビルマ式社会主義開始時、二度目は1988年9月の民主化運動の封じ込めを行った際、三度目は2021年2月1日のクーデターのとき、すなわち今回である。

国軍の国民に対する認識は「従わせる」対象である。そしてその裏付けとしてここまでに述べた1962年以降の59年間、政治に関与してきた自信、そして自国民相手に戦闘を続けてきた経験があると結論付けられる。

2.6.国民の認識

軍事政権下において住民同士が相互監視し、密告による逮捕が頻発した。このような相互不信を市民の間で生むシステムは治安維持に寄与した一方で、軍への不信を招いたと前述の元駐在自衛官は指摘する。

国民の不信感が頂点に達したのは1988年のクーデターの際である。このとき、国軍は1000名前後の学生や市民を殺害した。当時の情勢ををよく知る人物として、日本でミャンマー料理店を経営しているタン・スウェ氏に今回取材を行った。同氏は大学時代、1988年にビルマ全土で起きた大規模な民主化運動に参加し、軍からの拘束を逃れるために日本に亡命。2015年の総選挙においてNLDが大勝したことで、国籍の修正などの対応が可能になり、ようやく母国に戻ることができるようになった。しかし、2月に30年ぶりの帰国を予定していた矢先に今回のクーデターが発生したのだという。現在は、日本の人々にミャンマーの現状を訴えながら、メディアや政府に働きかけを行っている。 スウェ氏の話からは、この大規模な非武装の市民の殺害は軍に対しての深い恨みを醸成したことが非常に強く感じられた。

スウェ氏が民主化運動に参加した1988年当時と今回のクーデターを比較して一番大きな違いを聞くと、やはりインターネットの普及による影響が大きいという。1988年の民主化運動においても、市民を抑え込むために深刻な市民弾圧が行われた。その際、ビルマの人々が期待したのは、アメリカや日本による支援だったというが、実際には国際社会からの協力は得られず、軍により鎮圧された。国際社会の情報を適切に把握することができていれば、数千人といわれる被害を少なくすることができたかもしれない。

これに対して、現在はSNSやネットニュースなどで国際情勢の動向を知ることができる。国際社会からの支援が見込めないのではないかとの危機感を募らせるミャンマーの人々は、国際社会が動けない以上、自分たちで民主化を勝ち取るしかないと考えているとスウェ氏は語る。

国民的英雄であるアウンサンスーチー氏の軟禁していることも、国民が国軍に対して怒りを覚える一因となっている。尤も現状では、国軍としても創始者の実娘ともあり、厳しい拘束を行っているわけではないが、最高顧問の位から下げ、軟禁生活を強いていることに、国民は強い怒りを抱いているのは自明である。

以上のように、ミャンマー国民は国軍により抑圧されてきた歴史から、軍に対する認識は好ましくないどころか、むしろ悪いものであるといえる。この点が他の国家と大きく異なるところであるといえよう。たとえばタイで2014年にクーデターが起こった際には無血で行われた。タイでは軍が国民の間で浸透しており、また外交上手であると甲斐教授は評価する。国民と軍の親和性というところに、同じ軍政であってもかたちの違いが生じるのだ。

2.7.憲法とミャンマー国軍

ではこのようなミャンマー国軍の強い権限や影響力は何によって担保されているのか、次に検討する必要がある。ミャンマー国軍の権限に関しては、それを保証しているのは2008年に制定された憲法である。ミャンマー国軍ならびに国軍司令官については憲法にてその権限を規定している。

2008年憲法ではまず6条において、「国家の基本原則の一つとして、国軍の国民政治への参画を可能とする旨を定める」とされている。加えて先述した副大統領選出に関する条項が60条、軍人議員の議席の規定が161条、国軍司令官の国防大臣、内部大臣及び国境大臣の指名が232条に記されている。

ヒアリングを進めていく中で、この2008年憲法に根本的な問題を見出している民主派の声を多く聞く。軍政期に制定された憲法が民政移管後も存続したかたちになったがために、国軍の強い権限を持続させてしまったのだ。さらに問題を厄介にしている要素は、憲法改正のハードルが非常に高いというところにある。現行憲法を改正するためには連邦議会総数の75%を上回る賛成を得たうえで国民投票によって有権者の過半数の票を得なければならない。前述のとおり、議会の25%の議席を国軍司令官任命の軍人議員が占めるため、憲法改正はほぼ不可能となっている。

現行憲法により裏付けられたミャンマー国軍の強い権限、そしてその権限を手放させることを不可能とさせる憲法改正のハードルの高さが、今回のクーデターの一因と考えられることは間違いない。ビルマ式社会主義推進の流れの中での全産業の国有化を発端とする企業への強い影響力

以上の考察から、ミャンマー国軍の性格についてまとめると、以下のことがいえる。

①政治関与に対する自信があり、かつ国民は「従わせる」対象という認識である

②三権に対して強い権限をもつ

③ミャンマー国軍の権限を削ぐことは現行憲法の規定上、ほぼ不可能である

④ビルマ式社会主義推進に端を発し、企業に対しても大きな影響力をもつ

⑤国民はミャンマー国軍に深い恨みを感じている

②ならびに④については次の図式において説明することができよう。

ミャンマー国軍は民政移管のフェーズにおいても、自らの特権を維持しようと考えたのが見て取れる。一部指摘によれば、国軍側が民に政治を委託し進める過程で、いわば「化けの皮が剥がれる」と観測していたという。実際にはその後の選挙においてNLDの大勝利に終わり、国軍側としては大誤算であったわけだ。

いずれにせよ上記のとおり三権のみならず、ビルマ式社会主義の遺恨として企業も国軍により抑えられていることは、国軍の影響力の強さを助長している。のちに触れることとなるが、2008年憲法に規定されたこの国軍の特権を崩すことが恒久的な民主主義の持続においては至上命題であり、憲法改正の議論は民主派の主流の議論となりつつある。

ヒアリングを通し、やや非客観的な文言もあるが、現状において指摘されるのは戦術の五点にまとめることができるだろう。ミャンマーの問題を単なるクーデターとして位置付けるのではなく、なぜ国民が怒るのか、なぜ国軍は国民を殺害し続けるか、など一つ一つの事象に目を向けると、構造的な問題や歴史的な軋轢が見えてきた。こうした個別の事項に立ち返って、改めて日本はどのような対応ができ、求められるのか、検討する必要がある。また、国軍の権限や影響力を相対的に割くために、歴史を一度切り離し、一から憲法制定をはじめとする平和構築を行っていく必要性についても多くの議論が民主派から挙げられていた。

3. 国際社会の中のミャンマー国軍クーデター

ミャンマー国軍のクーデターに対し、国際社会は大方批判的な態度を示す一方、国軍支持の動きや対話促進の動きを見せる国、さらにはまったく姿勢を明らかにしない国までもが存在する。国際社会の中での問題への対応を鑑み、日本がどのような態勢で解決に臨むのか考慮する必要がある。まずは国家としての姿勢について、主たる国家アクターを以下のように分類し、検討する。

3.1.欧米

欧米諸国は連携して、民主主義を否定するミャンマー国軍の軍政に対して包囲網を敷く構えでおり、クーデター発生直後から現在に至ってまでその姿勢は継続している。現にアメリカではバイデン大統領が制裁を科すための大統領令を2月中旬時点で承認し、イギリスのラーブ外相はツイッターにてこれに対して歓迎の意を示した[6]。その後、2月18日にイギリスが[7]、3月22日にEU理事会が国軍幹部らに対して渡航制裁や金融制裁(資産凍結など)を含む制裁を実施すると発表した[8]。

このように欧米諸国は一貫して足並みをそろえて制裁を加えている。一方、他の国内での内乱と同様に中露は慎重な姿勢を示しており、殊にロシアにおいてはミャンマー国軍側に与するような動きが見て取れる。

3.2. ロシア、ウクライナ

ロシアは関係各国の中で唯一、国軍支持であることを明確にしている。ロイター通信によれば、ロシアのショイグ国防相はミャンマーのミン・アウン・フライン総司令官に対して、ミャンマーとの軍事関係強化にコミットしていると伝えた[9]。両国の軍事関係はこれ以前から深く根差している。ロシアはミャンマー兵士に軍事訓練や大学の奨学金を提供しているほか、武器輸出をミャンマーに対して行っている。ストックホルム国際平和研究所(SIPRI; Stockholm International Peace Research Institute)によると2016年から2020年までの間のミャンマーの武器輸入シェアのうち48%が中国、16%がインド、15%がロシアによって占められている[10]。中国に関しては後述するが、上位二国が武器輸出に消極的になることで、アメリカに次ぐ武器輸出大国であるロシアがミャンマーにマーケットを見出すことは十分に想定できる。

実際に8月下旬に入ると武器輸出はさらにエスカレートし、ロシアはミャンマー国軍に対する対空ミサイルシステムの新規供与を発表した。また、中国などが参加する軍事訓練に国軍兵士を招待した[11]。

元来の軍同士の友好関係によるものとの主張がロシアとミャンマーの双方からなされる一方、欧米諸国に対抗して蜜月関係をアピールしているとの指摘も存在する。いずれにしてもミャンマー国軍に戦力を供与し、かつ関係性を対外的に見せつけているという点においてロシアは他のアクターとは大きく異なっている。

同様に旧ソ連の域内であったウクライナもミャンマー国軍に武器や関連部品を供与していると人権団体「ジャスティス・フォー・ミャンマー(JFM)」は明らかにした。政府としてはミャンマーへの武器流入阻止を求める国連総会決議に賛成したものの、一部の企業はクーデター後も取引を続けているという[12]。最近のものではエンジン製造大手モトール・シーチ社が2月に空軍の納入業者に機械部品を、5月にターボジェットエンジンの部品を軍調達本部に送っているとされ、JFMの報告では「少数民族地域での無差別空爆を増やした」要因であったと指摘されている。

3.3. 中国

ミャンマーでのクーデターに対する中国の立ち位置は有識者によっても見解が分かれるところである。クーデター以降、最大の投資国である中国は軍事政権とは距離を置き、国家の安定性について懸念を表明しており、前述のとおり武器輸入相手国のオプションとしてロシアとの関係性を深めている。一方、中国の張軍国連大使は3月31日に行われた国連安全保障理事会の緊急会合において「一方的な圧力や制裁は情勢を悪化させ複雑にするだけだ」と発言し、欧米の制裁強化の動きに対して否定的な立場を示した[13]。武器禁輸措置に関する議論においては、結局は国連安全保障理事会における他のアジェンダと同様に米英仏対中露の構図に落ち着きつつあるのが現状である。ただこれにはリビアの事例からの禍根が影響しているとも指摘することができる。

独自のヒアリングから得た情報についても言及する。ミャンマーでの駐在経験のある元陸上自衛隊幹部によると、中国はミャンマーとの国境付近の少数民族に金銭的支援を行ってきたために、ミャンマー国軍側は反感を強く持っていたという。また、過去に国軍幹部はイギリスへ留学する傾向が強かったが、現在は中国留学組が幹部クラスになっており、以前と比較してアレルギーは少なくなったと見通す。そのうえで同氏は国軍の「自分で治める」意識の強さを念頭におきながらも、経済的な困窮に陥れば中露と連携する可能性についても指摘する。在日ミャンマー市民協会代表のタン・スウェ氏(Than Swe)はミャンマーの現状の背景に中国の存在を指摘したうえで、自身が逃れてきた1988年当時からすでにそうであったと主張する。

ミャンマー国軍の中国に対する許容度について拓殖大学の甲斐信好教授は歴史的な軋轢を認めながらも、宗教的な親和性はあると他の隣国との比較の観点から述べる。華人が最も浸透している国としてタイ、最も浸透しにくい現状にある国としてインドネシアをそれぞれ挙げた。タイと中国は共に仏教をルーツにもち、その一方でインドネシアはイスラム教徒が人口の87%を占める。インドネシアにおいてはかつてアジア経済危機の際に華人に対する暴行事件が横行したほか、現在も食堂などでムスリムと華人の皿は分けて洗浄されると同氏は指摘する。ミャンマーの中国に対する許容度はタイとインドネシアの中間程度ではないかというのが見解である。

ミャンマーと中国の関係性が多く指摘される一方で、ミャンマーを専門とされる根本敬上智大学教授は留学には敵情視察の側面もあると指摘し、中国の影響力は限定的であるとしたうえで、その一方で国軍主導のビルマ式社会主義期には中国から支援を得ていたことに言及し、国際社会からの孤立時の安保理での協力関係を説明する。

ミャンマーに在住していたジャーナリストの北角裕樹氏は、ミャンマー国軍は中国に対して複雑な感情を有しており、その理由として二つの点を列挙した。一つは過去に後ろ盾を中国に委ねていたため、煮え湯を飲まされた経験があるという点である。前述のとおり中国はビルマ式社会主義を支援していた過去があり、その代償としてミャンマーは資源を安く買い叩かれ、カジノを押し付けられたという。二つ目はミャンマー国軍の中国に対する不信感である。ミャンマー国軍は少数民族を相手取り、70年間内戦を継続してきた。その際に中国は国軍と少数民族の武装勢力の双方を支援してきた歴史がある。そうしたことから加えて同氏は国軍の思惑としてはロシアへの接近がベストであり、日本にも近寄りたい考えであると指摘する。

ミャンマーと中国、この国境を接する両国の関係については専門家の間でも認識が分かれるところである。間違いないこととしては、国軍は中国に対して複雑な感情を有しており、そして中国はクーデターを歓迎しないながらも国連安保理では後ろ盾になっているという点である。

3.4. ASEAN

国軍のクーデターに対し、ASEANは発生当日に議長声明を発した。その中では民主主義、法の支配、良好なガバナンス、人権といった諸原則の尊重や和解の追求と平時への復帰を呼びかけた。しかし実際、ASEANはインドネシア、マレーシア、シンガポールなど国軍に批判的な陣営と、タイ、ベトナム、カンボジア、フィリピンなど干渉に消極的な陣営に二極化しているのが現状である。クーデターに対し、シンガポール外務省は「重大な懸念」、インドネシア外務省は「懸念」、マレーシア外務省は「深刻な懸念」を示した一方、ベトナムは「状況を見守る」との言及にとどめ、タイ、カンボジア、フィリピンは「内政問題」とコメントした[14]。シンガポールは欧米諸国に呼応し、国内のミャンマー国軍幹部の資産を凍結するなど制裁に踏み切っている。マレーシアも、サイフディン外相とアメリカのブリンケン国務長官が12月15日にマレーシアの行政都市プトラジャヤで会談し、アメリカ側からミャンマーに対する追加制裁のオプションを引き出した[15]。またASEAN域内で最大の人口と経済規模を誇るインドネシアは民主主義を重視する立場からASEANのコンセンサス形成のためイニシアティブを発揮し、4月24日のASEAN特別首脳会議で「5つのコンセンサス(Five-Point Consensus)」をまとめあげ、発表した。内容は以下のとおりである[16]。

①暴力の即時停止とすべての関係者の最大限の抑制

②人々の利益となる平和的な解決を目指し、すべての関係者間の建設的な対話の開始

③ASEAN議長国徳氏が、ASEAN事務総長の補佐を受け、対話プロセスを仲介

④ASEANはASEAN人道支援災害救援調整センターを通じて人道支援を実施

⑤特使と代表団は、すべての関係者と面会するためミャンマーを訪問

このようなインドネシアを中心としたASEANの努力がある一方、その限界も指摘されている。たとえば過去のミャンマー国軍による民主化運動の弾圧の際も、内政不干渉や地域の自律性を優先事項として、ミャンマーのASEAN加盟手続きの続行や加盟継続を認めた。その中で慎重かつ地道な説得によって自発的な変化を促す「建設的関与」がASEANの行ってきた方針であった[17]。こうした近年の歴史から見ても、ASEANの枠組みでの強制力を有した行動は困難であると考えられる。

また二極化もASEANの仲介外交を難しくしている要因である。タイ政府は現在、国境においてミャンマー側からの難民の新規流入を認めない方針でいる。加えて11月にはタイのドーン・ポラマットウィナイ副首相兼外相がネピドーを訪問し、国軍司令官ミン・アウン・フラインと会談したと国軍報道官側が明らかにした[18]。そうした国軍に対する宥和的な姿勢を見せる一方、12月17日にはミャンマー東部でのミャンマー国軍とカレン族の武装勢力「カレン民族同盟(KNU; Karen National Union)」との衝突に際し、2500人以上がタイ側に避難、ミャンマー国軍が放ったとみられる砲弾がタイ側に着弾すると、タイ王国軍はミャンマーに対して威嚇射撃を行った[19]。また、一部報道によればタイ王国軍は国境地帯のレーケーコー村からタイに非難する住民に対しミャンマー国軍が砲撃したところ、タイ王国軍がミャンマー国軍の基地に向けて砲撃した[20]。タイのミャンマー国軍に対する認識については解釈が分かれるところであるといえる。

他方でカンボジアは12月に入って国軍と民主派陣営の和解を双方に求めたほか、カンボジアのフン・セン首相はミャンマー国軍が任命した外相とプノンペンで会談し、1月のミャンマー訪問について合意した[21]。記事によれば、フン・セン首相は「権力の座にあるものと協力せずに、誰と協力するのか」と口にし、事実上国軍に正統性を見出す考えを示している。加えて記事では来年の議長国であるカンボジアが中国と近い関係であることを指摘、危機感を煽っている。

ASEANの中においても欧米に足並みをそろえる国があれば、国軍に接近する国もある。インドネシアのスハルト、シンガポールのリー・クアン・ユーらのイニシアティブによって反共政治同盟に端を発したASEANであったが、共通の価値の共有が困難であるところに実務上での苦悩の源泉がある。

3.5. 日本

前述のとおり、日本は国軍に利するODA支援にストップをかけたが、制裁に踏み切るにはハードルが高い。その理由としてはやはり政府と国軍側の旧くからのつながりだけではなく、日本政府が多額のODAによる援助を行い、インフラ整備や経済特区の整備に尽力してきたことや、民間企業が多数進出していたことも挙げられる。先のアウンティン氏もこの点に関して、国軍に対して批判を続けながらも、日本政府に対しては同情的な意見を有していた。

まずは日本とミャンマー国軍の関係性について言及する。アウン・サン・スー・チー氏の父であり、ビルマ建国の父であるアウン・サン将軍は抗英戦争の中で日本に逃れ、日本軍の特務機関である南機関の下で訓練を受け、ミャンマー国軍の前身となるビルマ独立義勇軍を設立した。前述の甲斐信好教授は加えて、ミャンマー国軍の軍歌は日本であることを挙げ、日本軍と協調関係にあった名残は現存し、ゆえに国軍側は日本に対してシンパシーを感じていると指摘する。実際、ミャンマー国軍と日本の陸上自衛隊の武官交流は続いており、殊に大佐・一等陸佐といった階級において盛んであるという。武官交流の目的は第一に現地の軍事組織と連携して情報をとる目的、第二に高官が来た際の橋渡しの目的、そして第三に武器の売り込みの目的がある。或る元駐在武官は「一度白紙に戻すと、一から関係を構築するのは難しい」という。欧米としても国軍とのチャンネルがある日本に期待しているところも多分にあるといわれ、日本が制裁に踏み切れない要因をここに見出すことができる。

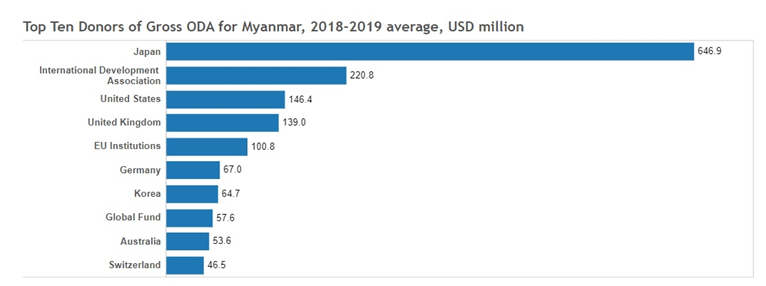

ODAの拠出額の多さはより日緬関係において深刻である。ミャンマーにとっての最大の援助国は紛れもなく日本であり、2019年度にはODAの金額は1893億円にも上った[22]。2018年度から2019年度の平均でいえばOECDの下記の統計によると日本のミャンマーへの拠出金は6億4690万ドル、以下ほぼトリプルスコアをつけて世界銀行、アメリカと続く。

直近ではヤンゴンの空港整備など、大規模な事業を日本の円借款を通じて実行に移されており、日本としてはミャンマーとの関係を白紙に戻すのだけは避けたいところであろう。

4. 日本にできることは何か ―人道支援と平和構築―

ミャンマーという、国軍が特権階級の座に鎮座している特異性の高い国におけるクーデターに対し、国際社会は対応する術をもたないというのが現状である。自由、民主主義、法の支配といった共通の価値を打ち出す欧米諸国でさえも、これらの価値を一掃し、かつ人権を激しく蹂躙することとなった今回の動乱に対しては制裁以外に用いる手段をもたない。ましてやハードの側面から民政側を支援することは、少なくとも安全保障理事会において中国とロシアが拒否権を行使する限りにおいて、合法的に行うことはできない。

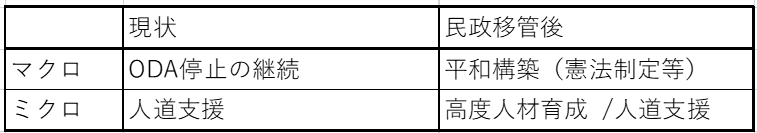

一方の日本はどうであろうか。現状では国軍のクーデターに対する措置としてはODAの停止のみに終始しているが、欧米諸国が課している国軍幹部らの資産凍結といった制裁には踏み込んでいない。国軍と民主派の狭間、そして欧米とASEAN諸国の狭間で揺れる日本がとるべき行動とは何だろうか。今回の研究において多くの関係者からヒアリングを続け、熟慮の末に出した帰結としては以下のことがいえる。まずここで大切なことは現状と平時の二つのフェーズに分けること、加えてマクロとミクロの視点からミャンマーを見ることである。

以下、これら四点について論じる。

4.1.ODA停止の継続

日本が国際社会における他のアクターと大きく異なるのは、ミャンマーに対するODAによる拠出額である。先述のとおり、日本はミャンマーに対して拠出額二位の世界銀行に凡そトリプルスコアをつけ、最も多額の出資を行っている。日本がODAを停止することは制裁と比べてもインパクトがあるといえ、首相官邸関係者が「ミャンマーにも米欧にも、強力なカードとしてアピールできる」と語ったとの報道もある[24]。

日本の新規ODAの停止という対応による効果については限定的だと考えられたが、ここにきてミャンマー国軍側に動いた。12月7日、国軍が任命したアウン・ナイン・ウー投資・対外経済関係相とマウン・マウン・オン情報相が日本のメディア数社の取材に応じ、事態の鎮静化をアピール、加えてODAの再開を求めた。実際、クーデター後の各国の対応により都市部の貧困率が上昇し、GDPも大きく減るとの見込みが大勢であるが、ミャンマー側はこれを否定し、プラス成長を前提として日本に投資を呼び掛けた。尤も、先の章でも述べたとおり、日本がODAを停止することにより、国軍系企業の中でも投資会社に対して大きな打撃を加えることが可能となる。国軍側が提示した経済見通しのデータの是非はともかくとして、いずれにしてもクーデター後に国軍任命の大臣がODAの再開を呼び掛けている点において、新規ODAの停止が制裁と同等の効力をもっていると認識しても相違はないといえよう。

一方で、自由、民主主義、法の支配を共有する国々と足並みをそろえず、言葉通りの制裁に踏み切れなかったことは今後禍根を残すことにもなりうるものの、事態への対処としては一定の効果を見出すことができ、以後も断固とした姿勢で臨むべきであろう。レバレッジとしての日本外交のスタンスの真価がさらに求められるフェーズになりつつあるのだ。

4.2. 人道支援

現状、人道支援はミャンマーの少数民族のうち国内避難民(IDP; Internal Displaced Persons)に対する食糧や薬の供給が主たる実施内容となっている。日本が元来人道支援を行うときは国際協力機構(JICA; Japan International Cooperation Agency)が間に入り行うが、JICAとして行動するには政府間で協定を結ぶ必要がある。ミャンマーの件であれば、現在政権の座についている国軍と交渉しなければならず、本当に支援を必要としている、軍の統制下にない地域には人道支援は届かない。政府のチャンネルでの人道支援には限界があるのが見て取れる。

それに加えて日本としての人道支援を難しくしている要素について、ミャンマー民主化議連の中川会長は、ミャンマー国内で活動するNGOの少なさにあると指摘する。タイなどの近隣諸国と比較して、ミャンマーにはNGOがあまり入っておらず、人道支援が困難となっている。対してフランスをはじめとした欧米諸国は傘下のNGOを現地に派遣し、人道を目的とした支援を実施するチャンネルを確保し、緊急的な財源の中で支援している。政権の反対側に向いて支援する枠は別途考えなければならないと、同氏は指摘する。日本においても同様に民間を通した支援の可能性を拡げていく必要があろう。

中川会長は現状考えられる可能性として第一にタイのNGOをミャンマーで活動させること、第二に現地で協力団体と支援を行うことを挙げた。一方で、その問題点として、まず前者にはタイの軍事政権との関係が難しくなること、後者には財源が税金であるため領収書などの手続きが現地の人々にとっては厄介になることが同時に挙げられた。このような問題を解消し、人道支援の裾野をさらに拡げていくためにも、現地NGOを育成し、迅速かつ円滑な支援を行うことが求められる。

4.3. 平和構築

日本がミャンマーに対して最も貢献できるフェーズは民政移管後の平和構築においてであろう。ミャンマー国軍によるクーデターがなぜ生じたのか、その大元を辿ると、前述したとおり2008年憲法に規定された国内における国軍の影響力の大きさがあり、憲法上にそうした不安定要素があったことが最大の問題である。実際、NLD政権時代から憲法改正の論議はあったが、軍政期に成立した憲法であったこともあり、制度上憲法改正が不可能な状態であった。一度この憲法を白紙に戻し、一から憲法を成立させ、国軍の特権を排除することは民主派にとって共通の命題として掲げられている。

アウンティン氏はNUGに対して多分に期待を寄せており、政権に就いた際には民主主義の“プロ”の国々から有識者を呼び、新たな憲法を制定したいと希望をもっている。その目的はもちろん現在の国軍幹部の一掃と特権の撤廃にある。軍の体制は維持しつつも、たとえば議会における25%の国軍司令官による指名枠、行政における警察権の保持などの軍の特権は今回のような事態を再度招く危険性があるためだ。こうした「新たな憲法を制定したい」という気運が高まったことは歴史上初めてのことであると同氏は語る。1988年の運動の際は民政移管が最終目的化していたため、その後どのように維持していくかにはこれまで議論が及ばなかった。その点において、単なる民主化運動からの進展がみられる。また、憲法制定の議論は何も少数民族の中でだけ醸成されたわけではなく、ミャンマーに関わる多くの人の口から聞くことができた。

また少数民族問題も克服する必要がある。ミャンマーは既述のとおり、国軍と少数民族の間で70年にも及んで戦闘が行われており、国軍が憲法上の特権を失い、弱体したところで、新たな問題が生じる可能性は否めない。少数民族が武装勢力を保持し、戦い続ける背景には少数民族に対する迫害の歴史がある。アウンティン氏は2017年に2万5000人程度が虐殺され、400野村が焼き討ちに遭ったロヒンギャ虐殺など、NLD政権期においても少数民族に対する迫害が行われていたと指摘する。民政移管だけでは乗り越えられなかった人権問題である。加えてミャンマーではIDカードに民族や宗教の項目があり、これも同氏は問題点であると指摘する。同様に多民族・多言語で知られるインドネシアでは以上のような項目は記載事項ではなくなった。

その一方で少数民族問題解決については展望を見せた。今回のクーデターを受け、人々が少数民族の迫害に対して同情的になってきているというのだ。迫害の対象となったことにより、どれだけ迫害が罪深いことか認識するに至った。また、アウンティン氏の親族が経営するARTニュース(Arakan Rohingya TV)では先のロヒンギャ虐殺を契機として、ロヒンギャの方を対象とした情報番組を始めた。ニュースを全世界に発信するようになり、過去には虐殺の事実も知られなかったのにもかかわらず、現在では一人の死者が出たニュースも周知することが可能となった。こうした民主派の歩み寄りとロヒンギャの努力もあり、少数民族問題は解決の糸口を見ることができるのだろうか。平和構築のうえで重要な課題となることは必然であり、日本はここにおいてもイニシアティブを発揮したいところである。

また次の項目に繋がっていく話として、国軍以外の官僚機構を機能させることが挙げられる。民政の下で腐敗せずに政治が機能しなければ、元来統治してきた国軍に政権の座を再度取り上げられてしまうのは明らかである。そうしたことを避けるためにも人材を日本のイニシアティブで育成していくことが、恒久的な民政のためには必要だろう。

4.4. 高度人材育成 / インクルーシブ教育

民政をどのように維持していくか、その一つの答えとして優秀な人材を国軍以外に配置し、統治・命令機能が盤石な官僚機構をつくり、民間に対してエンパワーメントを行うことが挙げられる。そのための手段としては高度人材育成、加えてインクルーシブ教育の二点が重要であると考えられる。

先述のとおり、国軍はミャンマー国内において唯一機能する官僚機構といって差し支えなく、また国内の優秀な人材が多くプールされている。それこそが権力集中の最大の問題であると指摘できる。民間人が確と統治を実行するためにも、優秀な人材を官僚機構や民間に配置する必要があり、そのために日本が貢献できる要素はたくさんある。

まずは行政官の育成である。現在、日本は外務省主導にて途上国に対する無償資金協力「人材育成奨学計画」を実施している。当該国に対し、経済・社会を支える人材の能力向上や制度の整備を目的とし、日本の大学院において学位の取得を支援する政策であり、ミャンマーもその対象国である[25]。書簡の中では民政移管後の開発課題を取り扱う政府機関や関連省庁の職員・組織・制度・財政等が総じて不足しており、行政能力の向上が特に喫緊の課題であると記述されており、やはり人材不足と能力不足が問題であったと指摘できる。再度の民政移管が叶った際には、行政のエンパワーメントが重要なカギとなる。

技術分野での高度外国人材の育成・還流事業にも外務省は力を入れている。「イノベーティブ・アジア」と題した事業では、対象国の人材育成ニーズに合わせ、理系人材を日本にて育成する[26]。研究、技術、産業政策に重点を置いたこの計画は行政から波及し、民間に対しても効果を発揮すると考えられる。既述のとおり、ミャンマーでは産業の大部分が国軍関係企業により押さえられており、新規ODAを再開するにしても国軍を企業から引き離さないことには難しい。企業を国軍の影響下から外し、独自に経営していくケイパビリティを得るうえでも非常に有効である。ただ残念ながら当該事業については現状のコロナ禍のために滞っているのが現状だ。いずれにしても国軍を三権ならびに企業から引き離すことが至上命題であり、引き離しが叶った後に維持する能力をもつことは優先事項である。その達成のために日本政府と大学院には惜しみない尽力が求められる。

少数民族に対するエンパワーメントとして重要な取り組みとなりうるものがインクルーシブ教育である。「多民族的」「多言語的」と憲法において規定されるネパールは、その点においてミャンマーと共通であると理解することができるが、カースト・グループとエスニック・グループで人口集団が分けられるネパールでは既にインクルーシブ教育の実践が行われている 。ネパールではバフン、チェトリ、ネワールという三つの集団が人口構成比で4割弱にもかかわらず、公務員の9割前後を占めている。このように人口集団によって教育格差があることは平和構築の観点から是正されるべき課題である。実際、ネパールでは初等教育が無償化され、その後「基本的ニーズの充足(BHN; Basic Human Needs)」を考慮した農村開発教育プロジェクトや初等教育プロジェクトが展開された 。

ミャンマーの少数民族に対する教育はどのような状況にあるのだろうか。ロヒンギャの難民に対しては、現在は様々な支援により初等教育を3年ほど受けることができるものの、中等教育や高等教育を与えるところまで行きついていない 。生産能力としても限りが出てきてしまうため、就業機会があったとしても貧困に逆戻りしてしまうリスクがあり、脆弱性を取り除くのは困難な状況である。加えて若者に対する教育支援も大きな課題として存在する。現在では難民キャンプ内でNGOを主体とした教育支援が成されているものの、そうした手が回る前に初等教育の年齢を越してしまった現在の、いわゆる若者世代の識字率が低いという。下からのエンパワーメントの観点から、支援に頼らなくてもよい存在に教育を通じてならしめ、さらにはミャンマーを支える労働力へと昇華させていくことが、当事者にとっても国としても、そして平和構築を進めていかんとする日本にとっても望ましいことであるといえよう。

5.おわりに

私たちは、クーデター発生からの約1年間をかけて調査・研究を行った。奇しくも今回、ミャンマー国内の動乱がなければ東南アジア情勢をここまで細かく調査することはなかったかもしれない。しかし、地政学的に見ても東南アジアは日本にとって重要な場所であり、総合安全保障の観点からも非常に学びの多いテーマだった。また、民主主義や平和構築、国際協調を考えるきっかけになり、特に実際に当事者であるミャンマー人の方たちとの対話を通じて、外交・安全保障に実感がともない、私たちに何ができるかを真剣に考える1年間だった。いまなお、今回の軍事クーデターに関連する動乱は解決はしていないが、国際社会の関心は薄れブラックボックス化していく一方である。さらにほぼ1年後にあたる2022年2月には、ロシア軍のウクライナ侵攻も始まった。混乱する国際社会のなかで、日本がどのような役割を担うべきか、次世代のリーダーを目指す松下政経塾生として引き続き関心を持ち続け、真の国際平和実現のために貢献していきたいと思う。

注釈

[1]法務省「ミャンマー人権報告書 2019年版」

https://www.moj.go.jp/isa/content/930006236.pdf

[2]United Nations, “Human Rights Report 2019”, 2019.

[3]NHK「ビジネス特集:無関係ではいられない?軍系企業リスク」2021年3月15日、https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210315/k10012912421000.html(2021年10月14日閲覧)

[4]Sankei Biz「日本10社が国軍関連取引か ミャンマー、弾圧関与の懸念」2021年5月10日 https://www.sankeibiz.jp/business/news/210510/bsc2105100558003-n1.html(2021年10月14日閲覧)。

[5]外敵は1949年末~50年代半ばの中華民国軍(国府軍)のみ。

[6]日本経済新聞「英・EUもミャンマー国軍幹部への制裁検討 欧米で連携」(2021年2月12日)。

[7]宮崎拓「英国、ミャンマー国軍幹部3人を制裁リストに追加、開発援助も見直し」日本貿易振興機構(JETRO)、2021年2月22日。

[8]安田啓「EU理事会、ミャンマー国軍幹部ら11人への制裁決定」日本貿易振興機構(JETRO)、3月23日。

[9]Reuters, ‘Russia says to boost military ties with Myanmar as junta leaders visits’, 23 June 2021.

[10]Wezeman, D. Pieter, Alexandra Kuimova and Siemon T. Wezeman, ‘Trends in International Arms Transfers, 2020’, “SIPRI Fact Sheet”, March 2021, available on https://sipri.org/sites/default/files/2021-03/fs_2103_at_2020.pdf.

[11]東京新聞「ロシアがミャンマー国軍支援強化「信頼すべき戦略的パートナー」 対空ミサイルシステム供与、軍事訓練にも招待」(2021年9月4日)。

[12]セバスチャン・ストランジオ「ミャンマー民主派弾圧を支える、ウクライナの武器輸出――人権団体報告書」ニューズウィーク日本版(2021年9月14日)。

[13]‘Ambassador Zhang Jun Elaborated China’s Position on the Situation in Myanmar in the Security Council’, 中华人民共和国常驻联合国代表团(Permanent Mission of the People’s Republic of China to the UN)HP, 31 March 2021.

[14]上野渉「ミャンマー国軍の権力掌握、ASEAN各国の反応は二分化」日本貿易振興機構(JETRO)、2021年2月2日。

[15]中野貴司「米国務長官、ミャンマーへの追加制裁検討」日本経済新聞、2021年12月15日。

[16]The ASEAN Secretariat, ‘Chairman’s Statement on the ASEAN Leaders’ Meeting, 24 April 2021 and Five-Point Consensus, 24 April 2021; 庄司智孝「ミャンマー危機とASEAN――仲介外交の展望」笹川平和財団、2021年7月21日。

[17]Ibid.

[18]讀賣新聞オンライン「【独自】タイ外相、ミャンマー軍トップと面会…ASEAN 反発の恐れ」(2021年11月16日)。

[19]日本経済新聞「ミャンマー東部で衝突激化 2500人以上がタイに避難」(2021年12月17日)。

[20]ミャンマージャポン「【速報】タイ王国軍、ミャンマー国軍の基地に向けて砲撃」(2021年12月17日)https://myanmarjapon.com/newsdigest/2021/12/17-38367.php(2021年12月20日閲覧)。

[21]朝日新聞「孤立深まるミャンマー、接近するカンボジア 外交で存在感アピールか」(2021年12月9日)。

[22]朝日新聞「対ミャンマーODA ひそかに見送った日本」(2021年3月10日)。

[23]OECD, “Aid at a glance charts”, available on https://public.tableau.com/views/OECDDACAidataglancebyrecipient_new/Recipients?:embed=y&:display_count=yes&:showTabs=y&:toolbar=no?&:showVizHome=no, 20 December 2021.

[24]佐藤達弥、菊地直己、二階堂友紀「対ミャンマーODA ひそかに見送った日本」朝日新聞デジタル(2021年3月10日)。

[25]外務省「ミャンマーに対する無償資金協力「人材育成奨学計画」に関する書簡の交換」(2018年6月1日)https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_006079.html.

[26]外務省「高度外国人材の育成・還流事業 「イノベーティブ・アジア」(技術協力)」(2020年6月16日)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ap_m/page22_002808.html

中山真珠の論考

Thesis

-

2021年度 松下政経塾 外交安全保障研究会活動レポート「価値外交の展開を軸としたミャンマーでの動乱に対する日本の現実的対応と日緬関係の今後に関する考察」

-

- 2022/5/29

- 思想・哲学

「若者の政治離れ」に関して~参院選候補予定者のもとでの研修を通じて~

-

- 2022/2/26

- ダイバーシティ・ジェンダー

個人化時代における社会的包摂政策

-

- 2021/11/28

- 医療・福祉・介護

被害者を責める風潮を考える

-

子どもの貧困対策の持続可能性を考える 比較福祉国家論の観点から見る日本型福祉

-

- 2021/9/22

- 教育

リユース・リサイクルを活用した持続可能な教育支援

-

- 2020/12/29

- 医療・福祉・介護

「釜ヶ崎」で考える子ども支援の在り方

-

- 2020/9/28

- 医療・福祉・介護

アフターコロナ時代に求められる子どもの貧困対策 ~財政に依存しない子ども・子育て支援の探求~

Shinju Nakayama

第40期

中山 真珠

なかやま・しんじゅ

Mission

子ども・子育て世代を包摂する社会の実現