Thesis

定常型社会における「学び」を基盤とした参加型社会的セーフティネットの構築〜公教育、社会教育、生涯学習から変えていく〜

序章

生まれた環境に関わらず誰もが自己実現ができる社会の実現。私の根底にある理想の社会像の一つだ。しかし、現実はそう甘くない。三食十分に食べることができない子ども、毎日同じ服で登校する子ども、ひとり親家庭の唯一の母親が精神障がいを患っているため家事を手伝わなければならず学校に通えない子ども、私が小学校の教員として勤めていた時に、また本塾での研修中に出会った子どもたちだ。さらにそういった子どもたちが成長し自由を獲得した大人になったとしても、子ども時代の生育環境が起因して、社会的孤立・孤独、引きこもりなどといった形で尾を引く場合もあるだろう。もう20歳を超えた大人なのだから本人の責任なのだろうか。はたまたそのような生育環境で子を育てるしかなかった親の責任なのだろうか。今や社会的孤立・孤独、ダブルケア、8050問題、老老介護、高齢単身女性の貧困など、家族や社会とのつながりといったいわゆる社会的セーフティネットからこぼれ落ちる形で様々な課題が表出してきた。私はこれらの課題の原因は本人や家族といった当事者のみの責任ではなく、国家や自治体による社会的セーフティネットの整備が不十分であることが第一の理由であると考えている。本稿では、生まれた環境に関わらず誰もが自己実現に向かうことができるこれからの社会的セーフティネットとはどのようなものであり、具体的にどのような手段でそれを達成することができるのか考えを述べる。

第一章:『定常型社会』の到来

現代日本の一つの大きな課題の一つが人口減少・少子高齢化だ。人口が減少していく中でどうしても日本の経済成長には限りが出てくる。そういった時代背景を踏まえると、いつまでも国家が目指す方向性が「拡大・成長」路線で策を練っていてはいずれ行き詰まると思うし、もう既に歪みは生まれているのではないだろうか。

広井[1]は、世界人口は大きく3回の増加と成熟化・定常化のサイクルを繰り返していて、現在は3回目の定常期への以降期としてとらえることができると述べている。世界人口が大きく増加したのは、ホモ・サピエンスが約20万年前にアフリカで誕生し、狩猟採集社会が展開するとともに人類はアフリカから全世界に広がっていった第一のサイクル、約一万年前にメソポタミアを中心に農耕が起こり、それによって急激に人口が増え、その過程で「都市」も生成していったが、やがてまた定常化し、いわゆる中世という時代に入った第二のサイクル、そしてここ300〜400年の時代に近代そして産業化ないし工業化の時代となり、再び急激な人口増加を経験するが、世界人口は成熟化ないし定常化の方向に向かいつつある第三のサイクルである。さらに広井[2]は、人口や経済が拡大・成長から成熟・定常化に移行する、まさにその過渡期の時代において、人間の精神や文化における革新的な変化が生じたということに注目している。狩猟採集段階においては今からおよそ5万年前の時期に、ラスコーの洞窟壁画や縄文時代の土器群に見られるような象徴表現あるいは文化的、芸術的な作品と言われるようなものが一気に生まれた、いわば「心のビックバン」と呼ばれている現象が浮かび上がってくる。農耕文明段階においては、今から2,500年前の紀元前5世紀前後の時代に地球上のいくつかの場所で同時多発的に、ギリシャにおける「たましいの配慮」、仏教における「慈悲」、儒教における「仁」、キリスト教における「愛」のような、現在につながるような普遍的な思想が生まれた。なぜこのようは時代にこうした新たな思想や観念が同時多発的に生まれたのだろうか。広井の仮説によると、「物質的生産の量的拡大から文化的・精神的発展へ」という点において共通しており、人口や経済の量的な拡大・成長の「後」の時代に、真に豊かな文化的な革新が生じるということである。

では、人口が定常化に向かう現在は「物質的生産の量的拡大から文化的・精神的発展」に向かっているのだろうか。現代はVUCA(激動、不確実性、複雑性、不透明性)の時代[3]、人工知能が人間の知能を上回り2045年以降人間の想像を超越して社会が進化していくSingularityの時代[4]に見られるように21世紀は既にAIが台頭している時代だといえよう。さらに株式会社野村総合研究所(2015)[5]によると、2030年には約49%の職業がAIに取って代わられると言われている。人工知能等での代替が難しい職業には、芸術、歴史学・考古学、哲学・ 神学など抽象的な概念を整理・創出するための知識が要求される職業、他者との協調や、他者の理解、説得、ネゴシエーション、サービス志向性が求められる職業といわれている。つまり、これらの能力が人間にしかできない能力であり、これからの時代求められる能力なのである。さらにジャック・アタリ(2008)[6]によるとこれからの時代はサービスを他者に供給することを快く思い、敬意、感謝の念、共に楽しむことなどが金銭的報酬に取って代わられる利他主義経済を作り出されるのではないかと述べている。続けて、無料奉仕、寄付、公共サービス、公益を主眼に置いたトランスヒューマン(利他主義者)が活躍する時代とも述べている。他にも毎年世界幸福度調査(World Happiness Report)[7]に注目が集まることや、自治体レベルでもウェルビーイング指標や幸福度調査が行われそれが政策に反映され始めていることなども注目すべき動向なのではないか。このように考えると、「拡大・成長」路線の考えと共に文化的・精神的発展に重きを置いた「成熟・定常化」路線の考え方も少しずつスタンダードになりつつあるともいえよう。国立社会保障・人口問題研究所(2023)[8]によると、2100年には人口が6300万人となり、総人口はピーク時から半減するとされている。世界各国もいずれは人口減少といった道を辿ることも容易に予想できる。今こそ、時代の転換点なのである。長期的な目線で課題を捉え、「成熟・定常化」路線で国家ビジョンを構築する時代に突入しているのではないだろうか。世界と比較してもこの課題のフロントランナーともいえる日本が目指すべき方向性はこれからの世界にとっても重要な役割を果たすだろう。

第二章:社会的セーフティネットの機能不全

今までは「拡大・成長」路線の元に家族・地域コミュニティに支えられる形で社会的ネットワークが機能してきた。しかし「成熟・定常化」路線の元では、家族・地域コミュニティが機能せず、序章で述べたような形で制度の網目からこぼれ落ちてしまう人が今まさに急増しているのではないだろうか。

そもそも社会的セーフティネットとはどのようなものだろうか。広井(2023)[9]」によると社会的セーフティネットの構造を、①資本主義を基調とする社会において収入を得て生計を立てていくにあたって基盤となる「雇用というセーフティネット」、②あらかじめ仕事に就き、そこで収入の一定部分を事前に支払っていることが前提の病気や失業のための「社会保険というセーフティネット」、③最後の砦である「生活保護(公的扶助)というセーフティネット」の三層に整理している。果たしてこれらのセーフティネットは今の時代機能しているのだろうか。

神野(2015)[10]によると、”社会システムである家族やコミュニティの無償労働によって生産されていた財・サービスが、多軸的産業関連を備えた経済エコシステムによって供給され大量消費市場が成立し、家族内労働という社会システムによる生産が、経済システムへと市場化されると次々に市場によって社会システムが消費される。このように社会システムの無償労働の領域が経済システムの大量消費市場の領域に取ってかわられるようになると、家族やコミュニティによる共同作業や相互扶助による生活保障機能が急速に衰退する結果となる。近隣や友人同士の訪問どころか、家族相互のコミュニケーションの機会も減少する。家族はますます孤立化し、コミュニティから疎外され、共同作業や相互扶助の絆は切断されてしまう”と述べている。つまり、市場社会が成立した現在の資本主義社会において、家族や地域コミュニティの機能は徐々に縮小されてきたのである。その結果が冒頭に述べたように生活を送る上で直面する生きづらさの多様化・複雑化・複合化が社会問題の一部として顕在化してきたのだ。家族や地域コミュニティに代わる新しい社会的セーフティネットを政府が意図的に整備しなければならない。

第三章:「学び」を基盤とした参加型社会的セーフティネットの提案

コミュニティの最小単位である家族・地域コミュニティが機能不全に陥っているのにも関わらず、問題が起きてから支援するのみの社会的セーフティネットでは手遅れなのである。社会的孤立・孤独、ダブルケア、8050問題、老老介護、高齢単身女性の貧困に陥るその前段階にセーフティネットを張り巡らせることが必要なのである。つまり、事前的・予防的な新しい社会的セーフティネットが今求められているのである。その新しい社会的セーフティネットは、課題を抱えている人のみならずその周縁にいる人も含めた全ての人を対象とした「参加」がポイントになるだろう。神野(2015)は、”重化学工業を基軸とする工業社会から知識社会へとシフトすると、福祉国家による現金給付による所得再分配だけでは、国民の生活保障に限界が生じる[11]”ので、”家族機能やコミュニティなどの共同体機能に代替する現物給付、つまり対人社会サービス(相互扶助サービス、家族内相互扶助代替サービス、共同体維持(祭事)代替サービス)を提供することを求めている[12]”と述べている。つまり、現金給付の社会的セーフティネットである生活保障に加え、現物給付である参加保障を補強するということだ。

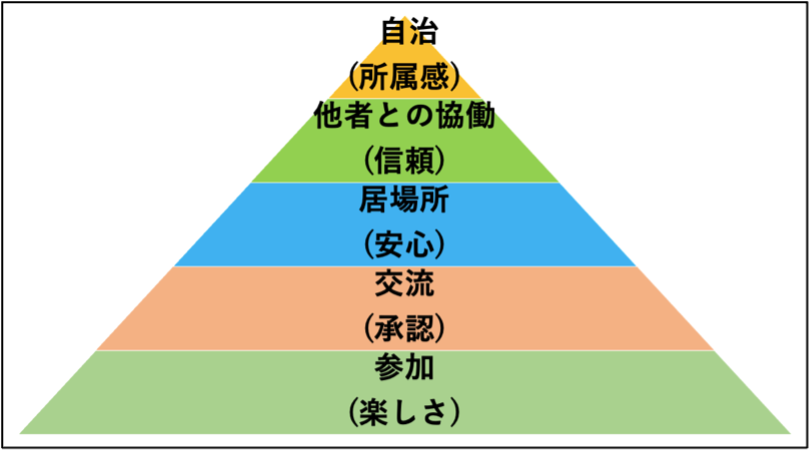

では具体的にどのように相互扶助のような人と人の関係を支える対人社会サービスを提供できるだろうか。私はここで「学び」が重要な役割を果たすと考える。牧野[13]は学びについて”人々が互いに認め合い、関係をつくることを通して、社会をつくり、経営する、そうすることで改めて自分の存在を社会の中に認め、自分が他者とともに生きていることを実感し、うれしさを感じる、こういう楽しさを基本とした一連のプロセスをいう。それは「自治」でもある。”と述べている。ここで言う学びはいわゆる机に向かってテストの勉強をするような点数を取るための学びではない。誰かとともにする「学び」である。それは「参加」から「自治」に向かう一連のプロセスだと定義している。このことをもう少し私なりに解釈をし直すと「学び」は下図のようなプロセス内包した行為であると考えた。

まずは楽しみが原動力になり「参加」する。その後、「あなたはそこにいて良い」と言う承認を伴う形で「交流」し、そういった交流を重ねることで安心感が醸成されそこがその人にとって「居場所」となる。さらに共通の目的をもち「協働」を重ねることでそれがその参加者同士への信頼に変化し、最終的には協働による変化の積み重ねを実感することで「創り手の1人である」という所属感が醸成される。つまり「自治」へと向かうのである。

この自治に向かうプロセスを達成するためには、旧態依然の社会的セーフティネットを超えなければならない。今までの日本の社会的セーフティネットでは資本主義を軸に生活保護や社会保険のような問題が起こってから付与される事後的な現金給付による所得再分配主体の社会保障のありようであったといえる。いわば困っていない人が困っている人を”支える-支えられる”関係性によって構築されていた。このサービスの与え手と受け手の関係性をつくってしまったことが、共生社会や包摂社会が達成されずに、むしろ分断を生み出してしまってきたのではないだろうか。「成熟・定常化」路線における新しい社会的セーフティネットとして私的領域としての家族・地域コミュニティが求められる今こそ、困っている人のみならずその周縁の人を含めたコミュニティを「学び」によって再構築することが必要だ。

第四章:「学び」を基盤とした参加型社会的セーフティネットの具体策

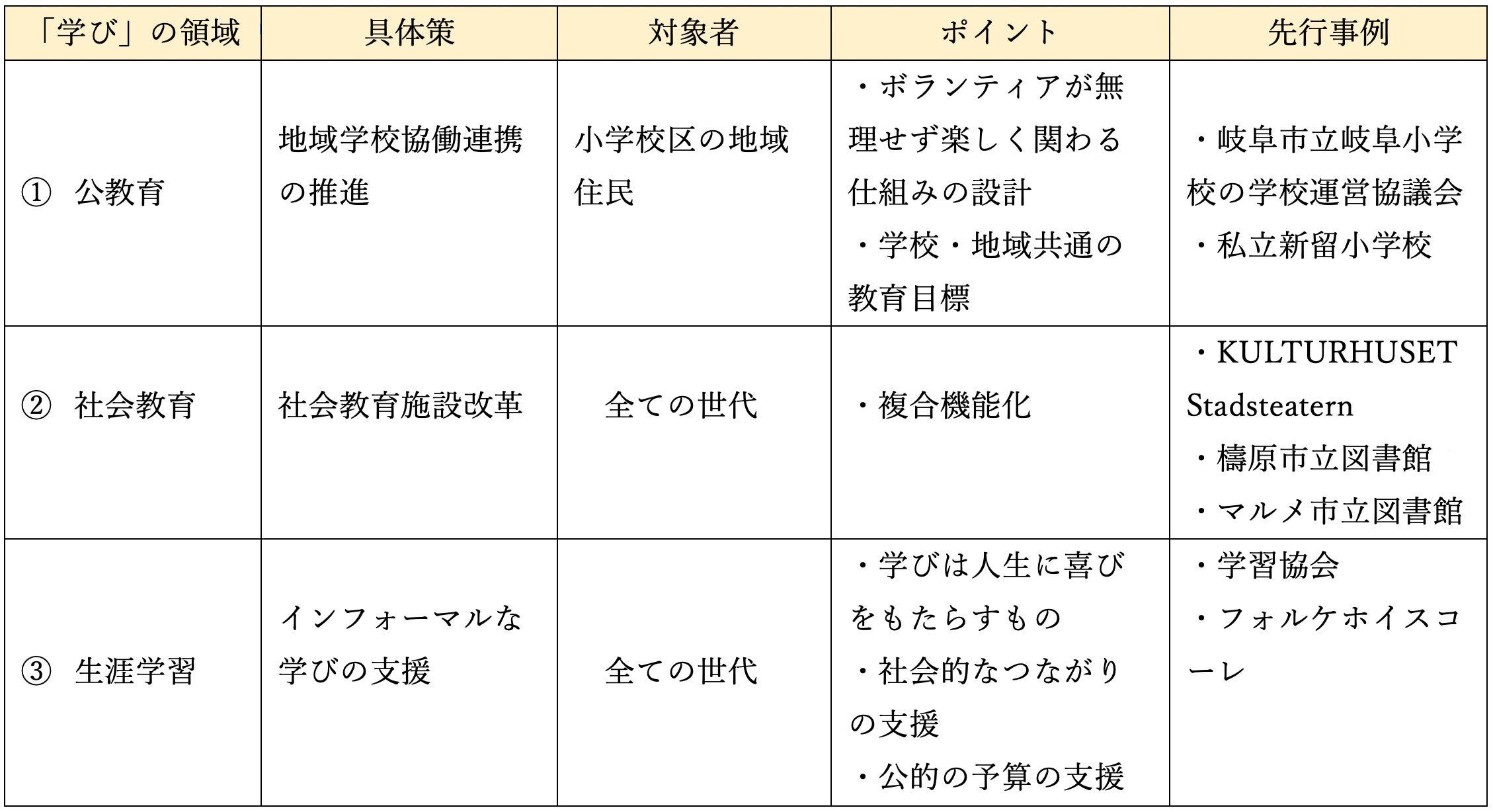

では具体的に「学び」を基盤とした参加型社会的セーフティネットをどのように構築できるだろうか。私は「公教育」、「社会教育」、「生涯学習」3つの視点で具体策を提示したい。

①公教育「地域学校協働連携の推進」

公教育の中でも私は小学校に着目したい。近年小学校は少子化によって統廃合が進む一方である。1957年のピーク時には約27,000校だったのが2024年には18,824校[14]に減少している。しかし、私は小学校こそ地縁を育むコミュニティとしての機能を秘めていると考える。それは全国で徒歩圏内に共通してあり、そこで育ってきた地域住民の思い出の共有地であるからだ。

学校と地域の関係性は既に多くの議論がなされてきた。1986年、教育荒廃によって個性重視が尊重され臨教審答申で「開かれた学校経営」[15]の提言がされて以降、学校だけではなく家庭や地域も教育を担うものとして位置付けられた。2008年には中教審答申にて地域住民によるボランティア活動など、学校支援の取り組みの推進が重点施策に位置付けられ「学校支援地域本部」が事業化された。これが2015年には同じく中教審答申にて「学校地域協働本部」と名が変わり、地域が学校を支えるのではなく、地域と学校が協働して子どもの育成に関わること[16]が示されたのである。

またそれだけではなく、文部科学省は小学校を地域のハブとしての機能を整備する方向性にシフトしている。文部科学省の「これからの学校と地域 コミュニティスクールと地域学校協働活動[17]」には以下のように記載されている。

”近年、急激な社会の変化に伴い、学校と地域を取り巻く課題はますます複雑化、多様化しています。 学校は、いじめや暴力行為等の問題行動の発生、不登校児童生徒数の増加、特別な配慮を必要とする児童生徒数の増加など、多様な児童生徒及び保護者等への対応が必要な状況となっています。また、そのような学校の役割の拡大により教員の業務量が増加しているといった課題も出てきています。 一方、地域においても、家族形態の変化、価値観やライフスタイルの多様化等により地域社会における支え合いやつながりが希薄化することによって、地域社会の停滞や教育力の低下などが指摘されています。”

このように学校と地域の複雑化・多様化する課題の両面を解決するために、上述した「学校地域協働本部」の設置、「地域学校協働活動」の推進、またそれらの活動を推進するためのコーディネート機能を担う「地域学校協働推進員」の配置、学校と地域が連携をするために地域住民等が学校運営に取り組む「コミュニティスクール」の推進をするなど制度が整えられ、学校・地域間で相互の連携・協働して「学校を核とした地域づくり」が行われてきたのだ。

このように既に地域と学校が連携・協働するという方向性は国家として示されている。しかし、上記の取り組みに関わりのある自治体の職員にヒアリングをしたところ、会議のみ行うだけなど形だけの連携になっているケースや地域住民で毎年同じ人しか関わりが持てないなど固定化された地域住民しか関わっていないケースなど現場レベルではまだまだ課題があるようだ。

学校と地域には連携が求められているが、現場レベルの課題をどのように克服できるだろうか。この問題を解決すべく、私は岐阜市立岐阜小学校の「学校運営協議会」の取り組みを視察した。岐阜市立岐阜小学校の取り組みは、文科省の地域学校協働連携の好事例としても取り上げられているくらい全国的にも有名だ。協議会のメンバーは保護者を中心に構成されており、全てがボランティアである。主な役割は、子どもたちのための数多くの講座の担当だ。私は夏休みに行われた講座の一つに参加し、会長に話を伺った。

その中で地域学校連携を推進するポイントは二つあると感じた。一つはボランティアである保護者の参加を強制するのではなく、無理せず楽しく関わるように運営することだ。実際に講座に参加した時に感じたのが、主催者側の大人が楽しそうに運営していたことだ。会長に話を伺うと、いつも運営メンバーの希望者が多く、じゃんけんで運営メンバーを決めているというのだ。そして、決まったメンバーの大人がやりたいと思う企画を毎回作るそうだ。もちろん子どものための企画であるが、毎度決められたものを嫌々こなすのではなく自発的に企画から運営に携わる。だからこそ活気あふれる場が作れるのだろう。私が参加したときは「落書きをしよう」というイベントだった。この日は全校生徒の約半数が参加していた。体育館の半面くらいを覆う大きな紙を用意して、その上に絵の具で自由に絵を描いていくというイベントである。盛り上がってきたら身体中に絵の具を塗って紙に絵を表現する子どももいた。その中には大人も一緒になって楽しそうに子どもも絵を描いていたのが印象的だった。まさにイベントの企画から運営に関わる大人にとっても参加から自治に向かっていく「学び」になっていると感じた。

もう一つのポイントは地域と学校で教育目標を共有しているということだ。会長は「学校は認知能力を中心に伸ばし、協議会の活動では非認知能力を中心に伸ばすことを目標にしている」とおっしゃっていた。第一章で述べたようにこれからの時代は、AIの発達により他者との協調や、他者の理解、説得、ネゴシエーション、サービス志向性などの能力、つまり非認知能力が求められているのである。会長がおっしゃるように、このような能力を学校のみで引き出すことは難しいと私も考える。苫野(2020)[18]は、現代の日本の教育スタイルは”みんなで同じことを、同じペースで、同じようなやり方で、同質性の高い学年学級制の中で、教師主導で教科ごとの出来合いの問いと答えを勉強する明治以来の150年続く教育スタイル”と述べている。様々な立場の人と混じり合い・関わり合いの経験を小学校の段階から増やしていくためにも、「学び」を学校という同質性の高い閉じられた空間だけで行うという捉え方から脱却し、もう少し広く定義していく必要なのである。家族や地域コミュニティ以外の社会的共同体を育みその中で生きていくためでもあるといえよう。学校だけが学びの場ではなく、地域住民の生活の場を丸ごと学びの場として再定義し、小学校を地域の生態系の一部として在る状態にしていくことがこれから求められるのではないか。そのためには、岐阜小のようにまず子どもに関わる保護者、教員、地域住民等の様々なアクターがどのような子どもに育っていってほしいか同じ目的を共有することが大事なのだ。岐阜小で感銘を受けたのは、学校の管理職もそれを意識して学校経営をしているということだ。毎年4月1日には会長が岐阜小で教職員向けに学校運営協議会の活動について話し、教育目標を共有している。地域と学校が目線を合わせてそれぞれの立場で子どもたちを育てている地域はどれだけあるだろうか。

私も地域と学校の連携に少しばかり携わった経験がある。鹿児島県姶良市にて地域の生態系の一部でありハブとなることを目指している2026年度開校予定の「私立新留小学校」である。2006年に廃校になった小学校を新たに私立として開校するために地域学校連室長として地域資源の開拓や地域の方との関係性を築いていくなどを約3ヶ月間経験させていただいた。自治まで向かっていくのは時間がかかることだが、学校を中心に役割が生まれ参加、交流などの機会を創出できるという可能性を感じた研修であった。

上記の2つの視点が地域学校連携においては非常に重要な視点であると私は考える。そうした上で、それぞれの立場や役割で学校づくりを通して学んでいくことによって小学生、保護者、教員、地域住民の強固な参加型社会的セーフティネットが地元に根付いていくのではないだろうか。そこから自律分散的なその地区ならではの共同体が育まれていくに違いない。そうすれば福祉の問題として表出する前段階で未然に問題を防ぐこともできるだろう。

②社会教育「社会教育施設改革」

そもそも社会教育とは一体何であろうか。文科省のホームページ[19]では社会教育について”広義では、学校教育に対するものとして学校教育以外の教育を包含する概念”と述べている。かなり広い概念だとわかる。牧野[20]は社会教育の意義が時代によって変化する学校の目標によって、同じく変化してきたと述べている。近代は学校教育の補足・拡張・代位形態であったのが、現代は参加と自治、孤立を解消するためのものに変わってきたと分析している。社会教育それ自体に参加や自治が含まれつつあるのだ。しかし、社会教育は今、それらの意義を発揮した形でなされているのか。

私は社会教育を普及させていく施設である社会教育施設に着目したい。社会教育施設には、公民館、博物館、図書館などがある。こういった施設を活用すれば様々な人が「学び」を通じて自治に向かうことができると私は思う。

まず初めに年代問わず誰もが集まる「図書館」にも注目したい。ここで一つの事例を紹介したい。高知県梼原町立図書館、通称「雲の上の図書館」だ[21]。建築家の隈研吾さんがデザインした図書館でも有名であるこの図書館には様々な人が訪れる複合的な機能を備えている。まず入り口にはカフェスペースがある。そこで勤務する方は就労支援の方だそうだ。私が訪れたのは平日のお昼過ぎであったが、ベビーカーを連れてママさんたちが談笑していたのが印象的であった。職員さんに話を伺うと、夕方にはよく地元の中高生も来るらしい。受付でボードゲームを借りることもでき、職員さんと談笑することもよくあるそうだ。さらに奥のスペースにはボルダリングができるスペースがある。休日には親子連れで小学生くらいの子どもたちがよく利用するそうである。他にもカフェスペースの隣には子育て相談室が設置されており、市の子育て支援員が常駐しているので、子育てのことで困ったことがあったらいつでも相談できる場所になっている。そして、二階には静かに勉強できるスペース、少し話しながら勉強できるスペースと様々な種類の部屋があった。この施設は図書館である。しかし一方で、働きの場、カフェとしての憩いの場、子育て支援が受けられる場、ちょっと歳の離れた大人とゲームをしながら気軽に話せる場(ユースセンター的な機能)、ボルダリングで遊べる場、真剣に勉強をする場など、人によって様々な用途で使用することができる場でもある。さらには演奏会などのイベントを開催するなどしてそこに集う様々な方との交わりの機会を創出しているのである。

スウェーデンで3番目に大きいといわれるマルメ市にあるマルメ市立図書館[22]も単に本を読む場所ではなく、様々な人が参加できるように工夫がされていた。カフェスペース、幼児が遊べるスペース、10代の子どもが遊べるスペース、クラフトができるスペース、静かに勉強ができるスペースなど上述した雲の上の図書館と同じく様々な複合的な機能を持ち合わせている図書館になっていた。

他にもスウェーデンには図書館のみならず面白い社会教育施設がある。それがKulturhuset Stadsteatern(クルトゥールフーセット・スタットステアテルン)[23]という複合型文化センターだ。この施設は1971年に文化と市民生活を豊かにするという目的でストックホルム市によってストックホルムの中心部に設立された。施設内には、演劇・舞台芸術、展示ギャラリー、図書館、映画館、カフェ、また年齢ごとにもスペースが用意されており青少年のみが過ごすことができるユースのスペース、幼児から小学生のみが過ごすことができる図書館のようなスペースなどがある。施設の利用料は無料、または低価格で設定されており、全ての市民に対して開かれた場になっている。設立の背景には、社会民主主義国家として福祉国家を体現するための文化政策の推進、文化の民主化という大きな理念があり、文化活動による学びを通した市民同士の交流、また自発的な市民活動を支える拠点として機能している。私が訪れた際も、カフェスペースではたくさんの人がコーヒーを飲みながら雑談をしていたり、チェス台が置いてあるスペースではそこで出会ったであろう人同士がチェスを楽しんだり、小学校に入る前くらいの子どもと親が幼児専用の図書スペースで遊んでいたり、ものづくりが好きそうな10代の若者がユース専用のスペースで一人集中してものづくりをしているなどして、各々自分の好きなことで過ごしていた。機能を複合的に備えることで違う目的を持った人が集まり、そこで思わぬ出会いが生まれ、交流し、参加者主体の自治が生まれるのではと感じた。

雲の上の図書館、マルメ市立図書館、クルトゥールフーセット・スタットステアテルンにも共通しているのが個別の機能を持ち合わせた施設が自治体内にポツポツと点在しているわけではないということだ。言い換えると、それらの施設に複合的な機能を持ち合わせているということである。そうすることによって異なる目的を持った人が同じ空間に集まり、日常で出会うことのなかった人たちの出会いを偶発的に誘発し交流する機会を生み出しているのだ。複合的機能を持ち合わせた社会教育施設が「学び」を基盤とした参加型社会的セーフティネットを構築しているのだ。

③生涯学習「インフォーマルな学びの支援」

最後に生涯学習について述べたい。教育基本法第3条には生涯学習の理念として”国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊な人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習すること[24]”と述べられている。簡単に言い換えると、「豊かな人生を送ることができるように、いつでも、誰でも、どこでも、ただで学べる」ということではないだろうか。しかし、今日本では人生を豊かにするための学びの機会が保障されているだろうか。学ぶためには、お金を出さなければいけないケースも多々見られ。政府が推進するリスキリング政策のように、昇進のために、転職のためとより多くのお金を稼ぐために学びが行われているのではないだろうか。生涯学習が目的とする人生を豊かにするための学びが日本社会には十分に行われているように思えない。

一方、スウェーデンにはインフォーマルな学びを支援する「Folkbildningsrådet(スウェーデン成人教育全国評議会)」というNGOがある。具体的な活動として、2つのインフォーマルな学びの取り組みに対して政府からの予算を分配している中間支援組織だ。2つの取り組みというのは、「学習協会(Studieförbund)」と「フォルケホイスコーレ(Folkhögskola)(以下フォルケ)」である。学習協会は市民が学びたいことを複数名集まったら活動資金を提供し支援する団体だ。フォルケは17歳以上を対象にした成人向けの学校である。入学に特定の学歴要件がないことが多く、言語などのスウェーデン社会で生きていく上で基本的なことを学ぶ一般コース、音楽やミュージカル、アートなどを学ぶ専門コースの2つで構成されている。私はこの団体で勤務する国際コーディネーターとフォルケの担当者の方に話を伺った。

スウェーデン社会では「学び」は人生に喜びをもたらす側面を備えていることが一般的に広く受け入れられている。例えば、学習協会やフォルケに通って学ぶことは必ずしもその学びが直接仕事に結びつくとは限らない。しかし、職にすることのみを目的としているわけではなく人生に喜びをもたらすものとして学びを提供しているとおっしゃっていたのが印象的だった。加えて、より専門的に学びたい人はフォルケで学んだ後に大学に進学するなどステップとしてフォルケに通う場合があることも触れられていた。

もう一つフォルケは、個人の学びを通して社会参画を促進することを目的としていることも特徴の一つだ。赤十字社が運営するフォルケ(Röda Korsets folkhögskola)に訪れた際、校長先生はフォルケの役割について「民主主義を練習する場だ」と答えた[25]。様々な背景を抱えた生徒が学習プロセスを通して関係性を構築し、社会参画へと向かっていく場だということが強く意識されている。スウェーデンの人口の約20%は移民という背景もあり、フォルケの一般コースに通う人の4割は移民であり、他にも高校を途中で退学してしまった方、仕事をリタイアした方など比較的社会的孤立・孤独の方が通われるケースが高いという。赤十字社が運営するフォルケの一般コースに通う学生にも様々な事情を抱え高校を中退せざるを得なかった方が多く通っている。私が出会ったフォルケに通う25歳の女性の生徒は、15歳の頃通っていた高校で移民二世であることが理由でいじめに遭い高校を中退し、その後はサービス業で10年間勤務をし、また自らを注意欠陥/多動性障害(ADHD)の傾向をもち、話し出したら止まらない性格だと語る。彼女は、「このフォルケは様々な背景の人がいて多様性に富んでいるので楽しく、フォルケを卒業後は目標の資格を取るために大学進学したい[26]」と笑顔で明るく話してくれた。フォルケは多様な背景をもつ仲間と共に学習に向かうプロセスの中で主体的に社会に参画していくことで、移民・難民の社会統合、教育格差の解消、労働市場への移行、大学進学といった目先の課題を解決しているのである。

さらに驚いたのがフォルケの学費である。なんと無料なのだ。もちろん寮費や食費は自分で賄わなければならないが、学びの費用は全て政府からの補助金で賄われているそうだ。人生の喜び、社会的なつながりを「学び」の基本的な原則として捉え、それを公的に支援しているスウェーデン社会では「学び」を基盤とした参加型社会的セーフティネットが十分に機能しているといえよう。

日本にはそもそも人生の喜びのための手段として、学びが行われているだろうか。幼少期から評価されるものとしての学びの側面が多いからその側面が薄れてしまっているのかもしれない。また大人になっても仕事ばかりでいつしか「学ぶ」ことが「面倒なこと」になってしまったのかもしれない。もっと自由にラフにやりたいように楽しく誰かと学ぶ、それによって参加を促し、楽しく交流して、人生が豊かになる。そのような学びの本来の側面を発揮できるサポートを政府が舵を切って行う必要があるだろう。

終章

「学び」を基盤とした参加型社会的セーフティネットの構築について具体策も交え述べてきた。ここでもう一つ補足したいのが、上記述べてきた具体策のような場所に、様々な立場に陥っている方々をつなげるための専門家も育成する必要もあるのではないかということだ。育児、介護、不登校など困っている人は自分から助けてと言いづらい。自分では困っている自覚すらない人もいるだろう。そのような時に、少し声をかけて「学び」の機会につなげる人が必要になってくるはずだ。

この視点はスウェーデンの「Social Pedagogy(以下SP)(=社会的教育学/社会教育学)」という学問領域やそれを体現している専門職である「ソスペッド」から学ぶことができると感じている。松田(2023)は、”他国よりも緩やかではあるものの新自由主義化が進んでいるスウェーデン社会において、国家でもない、私的領域としての家族ではない、「社会的領域」として共同体を構築する必要が生じた際に、「SP的な機能」が社会福祉に代わり台頭してきたと解釈できる[27]”と述べている。そのような時代背景から求められてきたSP的な機能とは”自治の過程に、福祉国家体制下では保護の対象であった市民も本人が納得いく生活を送るために、福祉サービスだけに依拠せず、市民同士の連携を強化・構築する[28]”ことだ。そのような状態をつくり出す専門職として「ソスペッド」がいる。ソスペッドの実践は、”すべての人が社会に参加できるように共同体を再構築していく過程の学びを支援すること[29]”である。続けて”社会福祉士とは人々が社会の一員となることを目指す点はソスペッドとも重なるが、対象は特に困難を抱える人が主であり、健康になることを主目的とし、多様な方法論を用い「健康になる」という目的を達成する実践を展開する[30]”と述べている。つまり、ソスペッドとは課題の当事者のみならず社会的周縁にある人も含む全ての人が「学び」を通して相互関係を築きつつ共生し、市民主体の社会づくりを実現するための専門職なのである。

「成熟・定常化」路線における新しい社会的セーフティネットとして私的領域としての家族・地域コミュニティが求められる今こそ、スウェーデンのSPやソスペッドに見られるように、困っている人のみならずその周縁の人を含めたコミュニティの再構築をすることが必要だ。そのために、本人の意思を尊重しながらコミュニティへの「参加」まで伴走するいわばコミュニティのハブとなる専門職が同時に求められているのだと私は思う。

誰がいつ課題の当事者になってもおかしくない。単なるボタンの掛け違えで、誰もが課題の当事者になり得る。だからこそ、旧態依然の社会保障制度を打破しなければならない。しかし、そのためには上記のソスペッドのような専門職の努力のみでは変わらない。むしろ、ソスペッドの役割のような専門職すらいらない社会を目指さなくてはならない。誰もがちょっと手を伸ばし隣の人を気にかけることができれば、世の中が大きく変わると私は信じている。困り事を抱えている人のみならず「周縁にいる人々」の協働があってこそ初めて「学び」を基盤とした参加型社会的セーフティネットが成り立つのだ。これは非常に厳しく困難な挑戦的な取り組みであると自覚している。

フランスの社会学者アレクシ・ド・トクヴィルは、平等が極端に追求されると中央集権化した行政国家の発達につながり、その結果として個々の自由が侵害されてしまう。国家より小さなレベルで結社が形成され、市民が結社の中で力を合わせることで、結果としてデモクラシーの良好に発達していく。その条件として自律を保ちながら他者との交流も続ける人間の姿である市民の貴族的な人格が必要だ[31]と述べている。つまり、民主主義を達成するためには市民一人一人が他者と協働し社会を形成していく気概が必要なのである。参加型社会的セーフティネットは、民主主義と相互に影響しあっているものである。課題の当事者のみならず、その周縁も含めた市民同士の連携・協働には、国民一人ひとりのたゆまぬ努力が必須なのである。そうはいわれても国民一人ひとりが急に連携・協働することはできない。国としてビジョンを定め、それに向かって政策を実行しなければならない。まずはその第一歩として、現代が「成熟・定常化」路線にいると捉え直し、「学び」を基盤とした参加型社会的セーフティネットという新しい網目を提案し、公教育、社会教育、生涯学習の様々な教育の現場で取り組みを実装していくことが必要なのではないだろうか。

註

[1] 広井良典(2011)『創造的福祉社会:「成長」後の社会構想と人間・地域・価値』ちくま新書

[2] 同上

[3] 事業構想(2017年8月号)「教育ITソリューションEXPO 未来を創るモノづくりと人材育成」

https://www.projectdesign.jp/201708/special-report/003882.php

[4] Ledge.ai(2019年11月25日)「レイ・カーツワイルとは|人物像・研究・予測・シンギュラリティ論・現在」

https://ledge.ai/ray-kurzweil/

[5] 株式会社野村総合研究所(2015年12月2日)

「日本の労働人口の49%が人工知能やロボット等で代替可能に」

https://www.nri.com/-/media/Corporate/jp/Files/PDF/news/newsrelease/cc/2015/151202_1.pdf

[6] ジャック・アタリ(2008年8月30日)

「21世紀の歴史̶未来の人類から見た世界」p290,291,292 作品社

[7] The World Happiness Report(2024年8月24日現在)

https://worldhappiness.report

[8] 国立社会保障・人口問題研究所(2023)「日本の将来推計人口 令和5年推計」

https://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2023/pp2023_ReportALLc.pdf

[9] 広井良典(2023)『科学と資本主義の未来〈せめぎ合いの時代〉を超えて』東洋経済新報社

[10] 神野直彦(2015)『「人間国家」への改革 参加保障型の福祉社会をつくる』NHK出版

[11] 同上p106

[12] 同上p107

[13] 牧野篤(2021)『社会教育新論「学び」を再定位する』ミネルヴァ書房

[14] 文部科学省(2024年8月28日)「令和6年度学校基本調査(速報)の公表について」

https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/kekka/k_detail/2024.htm

[15] 牧野篤(2021)『社会教育新論「学び」を再定位する』ミネルヴァ書房

[16] 同上

[17] 文部科学省(2020年3月)

「これからの学校と地域 コミュニティスクールと地域学校協働活動」(2024年7月16日現在)

https://manabi-mirai.mext.go.jp/upload/korekaranogakkoutotiiki_pamphlet2020.pdf

[18] 苫野一徳(2020年4月21日)

「いじめや不登校の元凶:同質性を求める学校システムを問い直す」nippon.com

https://www.nippon.com/ja/japan-topics/g00831/

[19] 文部科学省(2024年10月30日現在)「第7条(社会教育)」

https://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/about/004/a004_07.htm

[20] 牧野篤(2021)『社会教育新論「学び」を再定位する』ミネルヴァ書房

[21] 雲の上の図書館(2024年10月31日現在)「雲の上の図書館」

http://kumonoue-lib.jp

[22] Malmo stad(2024年10月31日現在)「About the library in English」

https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Biblioteken/Vara-bibliotek/Kirsebergsbiblioteket/Besok-Kirsebergsbiblioteket/About-the-library-in-English.html

[23] Kulturhuset Stadsteatern(2024年12月12日現在)

https://kulturhusetstadsteatern.se/

[24] 文部科学省(2024年10月30日現在)「教育基本法」

https://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/about/mext_00003.html

[25] Röda Korsets folkhögskolaの校長先生に対して、2024年11月14日に筆者が実施したヒアリング調査をもとにしている。

[26] Röda Korsets folkhögskolaの生徒に対して、2024年11月14日に筆者が実施したヒアリング調査をもとにしている。

[27] 松田弥花(2023)『スウェーデンにおける「あたたかい教育」教育福祉的専門職(ソスペッド)の理論と実践』P91東京大学出版会

[28] 同上p271、P286

[29] 同上P275

[30] 同上P276

[31] 富永茂樹(2010年9月18日)『トクヴィル 現代へのまなざし』p46,83,125岩波新書

赤木亮太の論考

Thesis

Ryota Akagi

第43期生

赤木 亮太

あかぎ・りょうた

Mission

大らかな心で満ち溢れる共生社会の実現