Thesis

日本農業の見直し ~生産性と価値向上の視点から~

日本の農業再生に向けて、議論の視点はどこに置くか?なすべきことは何か?価値創造に向けた魔法のような施策は存在しない。課題を丁寧に読み解き、一歩一歩着実に進む他ないのである。本稿では生産性に着目し、日本農業の価値創造に向けた議論の第一歩としたい。

1.はじめに ~食料は土で作られる~

世界の人口は2011年に70億人に到達し、2050年には90億人に達する見込みである。人口の爆発に伴い、これまで食料危機が何度も叫ばれてきたが、実際には人類は「緑の革命」に代表される技術革新により、人口増加を上回る食料生産を実現している。しかし、一方、我が国はどうであろうか。我が国は戦後、食料難の中、食料生産は増加を続けたものの、経済発展とともに、農業から他産業への移転が進み、現在では食料自給率の低下が危惧されるほど、他国からの食料輸入に頼っているのが現状である。この傾向は、日本と同じく農地面積に比して人口が多い韓国など少数であり、他先進諸国の食料生産は伸びているのである1)。

食料の増産には、栽培面積を増やすか、単位面積当たりの収量を高める、すなわち生産性を向上する他はないのである。言わずもがな、我が国の国土は急峻な山々に覆われ、農業生産に適した平地は極度に少ない。またこの狭い平地を経済発展とともに、商・工業などの他産業や住宅地としての利用とで取り合ってきたのである。一般に、全産業を比較した時に、農業はその土地生産性においては最も低く、経済原理に基づくと農地は他産業へと取って変わられることは自明である。

しかし、他の先進諸国では、経済発展とともに、農地は失われることなく食料増産へと向かっていった。この違いは、上記のような日本の国土の特殊性によるものが大きい。具体的には、他国において農地に適した土地は、郊外に多く配され、他産業と競合することが少ないのである。またそれに加えて、農地を農地として活用するためのゾーニングが政策により確保、維持されていた経緯は忘れてはならない。一方、日本ではその政策過程において、経済原理が優先された結果、パッチワーク状に小片の農地が点在する結果となった。ただでさえ、生産性が他産業と比較して低いにも関わらず、さらに生産性を高めるための条件を失ってしまっているのである。

日本は他国と異なり特殊だからと言ってこの生産性の低い状況に、手をこまねいて見ていてよいわけではない。この状況を放置し現状を維持することは、農業の生産性は上がるどころか、他産業の生産性が上がる中、相対的に下がっていってしまうのである。そして、生産性が上がらないということは、その産業としての魅力が損なわれ、早晩、担い手は更に減少していくに違いない。

2.生産性を高めるには

生産性を高めるための取り組みは、まずは土地の集積することが最重要である。単純に農地面積を増やすという話ではなく、生産性を高めるように土地を集積する必要がある。それには、生産者の効率を高めるために、農地へのアクセスの向上、機械などの作業効率を高めるための圃場整備などが必要である。

しかし、ここで一つ問題がある。それは、必ずしも農地の集約に対して農家そのものが積極的ではないからである。農地を集約して欲しい側、つまり生産性を高めるのに意欲的な農家の側に立つともちろん土地は集約した方がよいに決まっている。だが、前述の通り、農地は農地として活用度を高めることだけではなく、農地から他用途へ転用が多くなされてきた。その転用益たるや莫大なもので、農業を営むことで得られる何倍もの収益が短期的に得られるのである。この転用期待を持ちながら、生産性を高めることなく農地を持ち続けていること、これが農地集約に向けた大きな阻害要因となっている。

それもそのはずである、農地を農地として持ち続けることには、固定資産税や相続税など多くの優遇措置が存在している。これは国の基本である食料生産に農家が従事していることに対するインセンティブからであるが、本来、食料生産へのインセンティブであるならば、これに対する貢献を正しく算定する仕組みを同時に整備することが必要であろう。食料不足を背景として、農業を営むことが単純に食料生産に寄与していた時代の仕組みでは、現在の状況を全く反映していないどころか、食料生産に対して足枷となっている面も見られるのである。農地を持つことに対してではなく、食料生産に寄与するために、生産性向上の努力に対してインセンティブが支払われるべきではないだろうか。

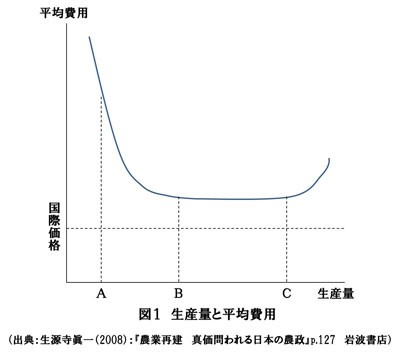

また土地の集積について、注意しなければならない点がある。それは土地を集約すればするほど、規模を拡大すればするほど生産性が青天井で上がるわけではないということである。これは経済学の産業組織論と呼ばれる分野において語られる最小効率規模という概念で説明される(図1)2)。生産量の増加に基づき規模の経済が働くものの、どこまでも生産費用の逓減状態が続くわけではなく、ある程度の横這い状態ののち、平均費用は増加するのである。そのU字型、あるいはL字型の費用曲線のもとで、単位生産量あたりの費用がもっとも低い水準となる領域の中で最少の生産規模のことを最少効率規模といい、市場にどの程度の数の企業が存在することになるかを決める基本的なファクターである。

この最小効率規模をみると、水田稲作では約10haで平均費用曲線がほぼ横ばいとなっている。これは、規模の経済が働く最適規模が10haであることを意味している。今、現在の都府県における水稲の作付平均面積がおよそ1haであることから、土地集積の効果はまだまだ得られると考えられる。しかし、10haを超えると規模の経済の作用が消失してしまうことから、自ずと作付規模が数倍から数十倍に至る海外の生産地と比して、国際的に通用する意味での大規模化は夢のまた夢であると言わざるを得ないだろう。

確かに、最少効率規模を超えて大規模に営む農場は数多く存在する。しかし、それらは法人化などにより常勤の労働力を多く確保していることから、一人当たりの生産性が最大化されたところで、労働投入を増やして規模を拡大しているということなのである。

ただし、これはあくまでも現時点の非効率な土地利用下において一般的に平均として考えた生産効率の上限であるため、これを更に超える土地利用を可能にする立地や、直播栽培など新たな生産費用低減への技術進歩により、この上限は上方修正できる可能性があるということは含んでおきたい。

生産性を高めるために重要なのは、今論じてきた通り、土地利用の問題に加えて、その産業としての生産性を高める側、人(生産者)の影響が大きいものと考えられる。土地問題とも密接に関わっているが、生産性に寄与しない農家を保持することに、結果的に導かれてしまっている現状を打破することが求められる。そもそも、農家の平均年齢は68歳に達しており、農業が健康でなければ営めないことを考慮し、健康寿命の75歳が目前と迫っている現状を鑑みると、早晩担い手が更に不足することは明白であり、生産性を高める人材の育成は急務である。

上で指摘した通り、生産性を高めるための努力を怠らない次世代の産業を担う農家に、限られた資源を集中させることは重要である。

しかし、一方で生産に意欲的な農家だけを育成すれば済まないということが、日本農業の特殊性が問題を複雑化させている。日本の農業、特に水田稲作はその土地利用、水利用を共有化しているという点から慣行的に集落全体で行われてきた。例えば、一部の農家が水利用、土地利用の面で勝手なことをすると、集落全体へも影響するのである。

悪い意味での勝手とは全く異なる例であるが、神奈川県のある農業生産法人では、低農薬栽培に取り組んでいるものの、除草剤の量や回数が地域の慣行農法に比べ少ないため、ひえなどの雑草が繁茂してしまっている。水利を共有している周辺の農家からすると、雑草の種が流入してくることが危惧され、隣の農地で雑草がはびこっているのを看過するわけにはいかないのである。低農薬栽培を営んでいる法人では、労働力を投入して除草を行っているわけであるが、周辺の農家からすると従来の労働投入量を増やすわけにはいかないため、いかに低農薬栽培が、環境や消費者にとって利点があるからといえども、周辺の農家からすると手放しに受け入れるわけにはいかない事情も存在するのである。

結果的に単純にやる気のある農家の育成だけでは、日本の農業は持続可能性を維持できない。土地集積問題も深く関係しているが、農業をどうするのかということは集落全体の問題なのである。先進的な集落の中核的な農家に土地を集約して、育成していくことと、集落維持機能として各戸に農地を正しく管理させること、この一見矛盾するかに見える施策を同時に実現していくことが重要なのである。これはまさに集落がどうありたいか、自治体経営としての視点抜きにしては未来の形を論ずることはできない。日本の農業をどうするのか、各自治体・集落はどうあるべきなのか、複数の階層を捉えて、上へ下へと階段を昇り降りしながら方向性を定めていくことが必要なのである。

3.農業を総体としてだけで語るなかれ

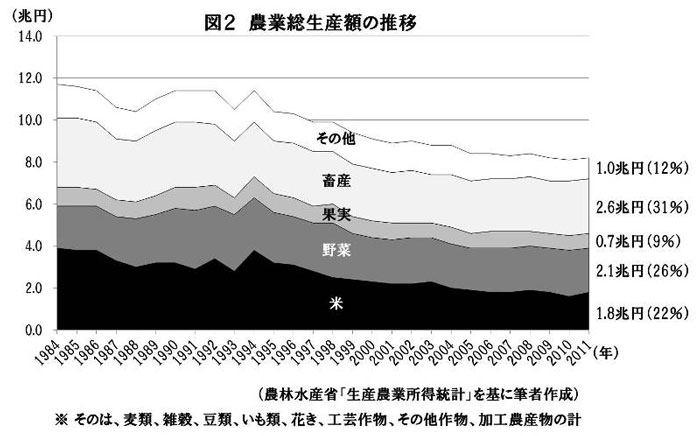

ここまで主に土地利用型農業である稲作を念頭に置いて論じてきた。農業というと水田稲作を思い浮かべることが多いだろう。確かに水田稲作は全農業生産額の2割を占めており、日本の農業を形作っている重要な役割を果たしていると言っても過言ではない。しかし、実際はその35%は野菜や果実などが占めており、農業といっても一括りにできないのが現状である(図2)。

事実、野菜や果実の施設園芸の生産性は堅調に伸びている。農業というと778%という高関税で守られているお米のイメージが強く、国際競争とは無縁のように考えられることが多いが、野菜や果実の関税は平均3%となっており、すでに国際競争に晒されている中で、その経営努力から生産性を高めていったのである。

この農業における担い手の多元性こそが農業問題を複雑にしていることの一つと言えるのではないだろうか。単純に比較軸を挙げてみても「都市近郊」と「地方」、「中山間地」と「平地」、「兼業農家」と「専業農家」、「個人農家」と「法人農家」など、一括りに語るには余りにも不適切なように感じる。しかし、農業問題というと一般に、これら条件の全く異なるものをごちゃ混ぜにして総体として捉えられた議論がほとんどである。まるで流通業界を個人商店と郊外の大規模チェーン系列を一緒に議論するようなものである。

かと言って全てを個別具体的に見ていては問題を把握することができないばかりか、いつまで立っても総論としての議論はまとまらない。その第一歩として生産性の違いに着目して、土地利用型の水田稲作農業と、野菜、果樹などの畑作・施設栽培、また土地利用に大きく制限のある中山間地農業とに大きく分類して考えてみたい。

水田稲作については、今まで論じてきた通りであるが、これまでも様々な改革がなされようとしてきたのも事実であり、簡単に解決できる問題ではないのはご承知の通りである。それでも生産性の向上を目指して、引き続き取り組んでいかなければならない最重要テーマであることには変わりない。

二つ目の野菜、果樹についてはその生産性がすでに高いものが多く、国際市場において戦える農業へと更に育成することが重要である。しかし、ここにも問題がある。日本は季節変動が大きく、栽培適期、収穫適期が限られるという問題である。これは農家が抱える大きなリスク要因となっている。昨夏の関西地区を襲った集中豪雨のような地域全体を巻き込んでしまうような自然災害によるリスクはまた別の問題として対処しなければならないが、生産者の価値を高め経営を安定させるためには、個々の農家が頑張るだけでは自ずと限界がある。収穫期が限られ、通年販売ができないということは市場とのアクセスも一定時期に限られてしまい、どうしても販売側に対して弱い立場での交渉にならざるを得ない。

これを回避するためのヒントを、京都府北部で「なし」「ぶどう」を主な栽培品目としている果樹農家から得ることができた。自身の栽培品目だけでは秋に出荷が集中しているため、市場との商談間口の時期が限られてしまっていた。これを同じ京都府内の大消費地京都市に隣接する地域で、ネギなどの通年作物を栽培、出荷している農家と連携を図った。これまでの秋だけの単発の商談では、流通との接点が小さいため、流通バイヤーとの関係性がうまく構築できていなかったのを、異なる品目を栽培する農家同士が連携することで、年間を通じて流通との商談間口を確保し、流通バイヤーとの良好な関係構築に成功したのである。

このように異なる栽培品目を持つ農家同士のネットワーク化や、同一作物で且つ出荷時期の異なる産地間の連携が、これまでの従属的な価格決定から脱却し、農家の経営安定に寄与する可能性が示唆された。

従来は、流通側が主導し、年間を通じて販売を確保するために、産地リレーとして行っている取組みを、川上の生産者側が主導して行っていくのである。それには、従来のように出荷したものを買ってもらう仕組みではなく、ターゲットとなる市場を定めて「売る」という企業経営ではごく当たり前に思えるような経営感覚がこれからは求められていくものと考える。この経営感覚を持った農家が、自ら価値を創造していくプロセスこそ、これからの農業にもっとも必要なことの一つと言えるだろう。

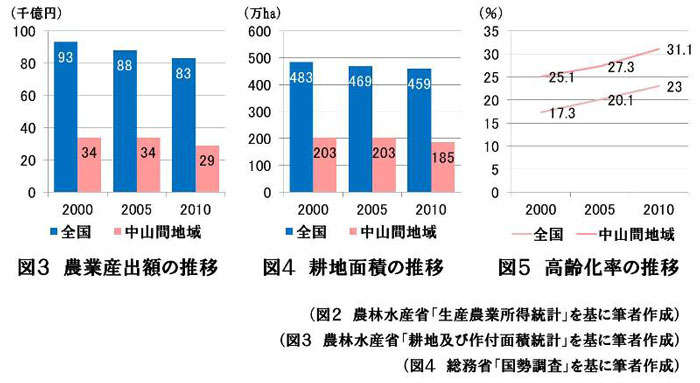

最後の中山間地の農業についてであるが、これはいささか問題の質が異なる。生産性という観点で単純に整理するだけでは、「不要」という誤った結論を導かざるを得ない可能性があるからである。そもそも、中山間地に分類される農業は産出額、耕地面積においても約4割を占めている。もちろん、栽培品目による分類ではなく、立地による分類であるため、上記水稲作と野菜・果樹とは重複している割合である(図3、4、5)。

この中山間地域の農業の多くは、平地農業と比べても高齢化の進行度合いが大きく、耕作放棄、鳥獣害被害など過酷さは極限に達しているといっても過言ではない。それが農地の約4割を占めているということから問題の深刻さが分かるだろう。

農業の改革論者の中には、この一般に生産性が低く、農地に適さない土地を山に返した方がよいなどと極論を唱える方もいる。しかし、注意が必要なのは日本の中山間地域は、人の手が加わって初めてその姿を維持できているということなのである。確かに、人口増加に伴い、かつて農家の次男、三男が農業に不適切な地域まで拓いていった農地は自然に返すという方法も採ることは可能だろう。

しかし、里山を適切に管理することで、その生態系が保持されていることや、水田などの農業行為があって洪水の防止機能などが維持できているという事実を忘れてはいけない。日本の自然は、人間がその自然の中に融合した営みを行うことで、調和が保たれているのである。

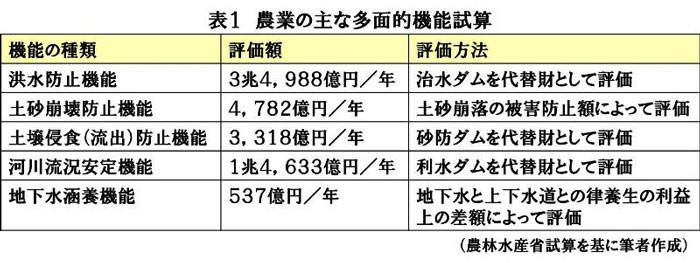

この点は農業の多面的機能として語られることが多く、経済価値に換算する様々な試算が行われている(表1)。

一昨年、訪れた宮城県の水田地帯において多面的機能にまつわる話を伺うことができた。同地域では津波被害により排水路が失われたため、前年の作付は回避された。しかし、その年、例年なら問題にならない降雨量でも多くの増水が確認されたとのことである。いかに水田の湛水が、保水機能を発揮して、人間生活に利をもたらしてくれているかの証明に他ならない。

ただし、この多面的機能を経済的な価値に換算しなければ、この価値が認められないというのではあまりに寂しすぎるのではないだろうか。そして、水田農業で指摘した通り、農業は集落全体で行われてきた。従って、集落の維持機能が失われれば、自ずと農業も衰退してしまい、農業がなくなれば自ずと集落も消滅するといった表裏の関係なのである。中山間地域においては、農業を維持していくこと、これこそが地域活性化、過疎化対策の大本命である。

農業を生産という機能としてだけで捉えるのでは問題は解決できない。この産業化、工業化が進んだ現在においても、地域を地域として生かし続けるための、中核的な存在として農業は位置づけられるべきなのである。農業生産に対してではなく、農業がこの集落、環境を維持している社会的コストの負担を代替していることへの積極投資こそが中山間地域に必要なのである。

また神門善久氏は、技能が失われていることが日本農業の最大の課題であると指摘する3)。開放系、大規模の米州型であろうが、閉鎖系、集約型の欧州型であろうが、マニュアル農業が世の中を席巻しており、本来、自然の声を聴き、必要なものを必要な時に必要な量だけ投入する最高に効率が高い日本の農業が失われていってしまっていると警鐘を鳴らすものである。まさに量を追い求め、効率性、生産性の向上を目指した技術の推進ではなく、自然と調和した本来的な日本の農業の強味であった技能集積型の農業を目指すこと、これが中山間地域の目指すべき農業の姿なのではないだろうか。

4.モンスーン・アジアのリーダーを目指して

最後に、世界の中で日本が果たすべき役割について論じてみたい。

世界、とりわけアジアにおける人口の増加、経済成長に伴う中間層の増加に伴い、現在、その食料の大半を輸入に頼っている日本にとって食料の調達環境は更に悪化するものと考えられる。事実、すでに中国の経済発展により、マグロなどの高級食材の争奪戦は始まっている。これが高級食材に留まらず、一般の農産品、食品においても起こりうるのである。事実、大豆、小麦、食用植物油などの中国の輸入量は増加の一途をたどり、国際価格は上昇しつつあり、周辺国の食料調達環境は大きく変化している。

また日本を含むモンスーン・アジア地域に共通している特徴は、零細な水田農家がそのほとんどを占めるという点である。いち早く、経済発展を遂げ、一次産業から他産業への流出が起こった日本と同様に、欧米の主要農業国からの輸出圧力の中で、日本が現在、農村部で抱えている課題が、同地域で顕在化し、直面していくことは明白である。

日本がこの零細な農家を包含した農村地域を維持していくための新たなビジョンを打ち出し、解決に向かうことができれば、モンスーン・アジア地域において先進モデルとなるであろう。今でもJICAや民間企業を通じて積極的に行われている技術提供、指導による農業支援だけでなく、新たな農業モデルを提示することができれば、農業版の21世紀ルックイーストがモンスーン・アジア地域において沸き起こり、日本のプレゼンスが向上することは間違いないだろう。かつて欧州が共通農業政策を軸に、EEC、ECそしてEUへと発展していったのと同様に、アジア版農業共通政策へと発展し、将来のアジア地域の発展に日本が大きく貢献することができると信じるものである。

5.むすび

これまで農業の生産性に着目して論を展開してきた。農業の生産性を高めることは、農業の産業としての価値を高めることに繋がることに他ならない。将来の農業を支える担い手が育たないのも産業としての価値が低いからと言えるだろう。まだまだポテンシャルが残されている日本の農業の生産性を高め、価値を高めることが未来の農業を語る上で欠かせない。

また価値の創造は生産性だけに留まらない。食料生産の機能としてだけでなく、農業の持つ力をいかんなく引き出せた時、日本の農業は更なる発展を遂げるものと考えている。

そして、ここで忘れてはならないのは価値を認めるのは、生産者ではなく消費者であるということである。農業が食料生産行為であり、消費されて初めて成立することから、消費者が認めなければそれは価値として存在しないということになる。従来のように生産者の論理、視点からのみ論ずるのではなく、消費者が求めている価値を創出すること、これが抜いてはならないもっとも重要な視点、論点である。求められていない、求められないものを推進しても本質的な解決には何もつながらないのも同然である。現代の農政においては、この重要な視点がやや見落とされ、最終受益者としての我々消費者が置き去りにされてしまっているのではないだろうか。この意味において、生産者でもなく、農業の専門家でもない私が、この農業、食料の問題に取り組む意義があると信じている。国民が享受する価値が最大化する農業生産の姿を追い求めていきたい。

そして価値が向上した日本の農業がアジアに対して新たな価値を提供していく、これが私の目指す農業の姿なのである。

これからの実践的な研修活動を通じて、日本の農業のありたい姿を探究し、発信していく。

[注]

1)川島博之(2008):『産官学連携ジャーナル』独立行政法人 科学技術振興機構

[http://sangakukan.jp/journal/journal_contents/2008/08/articles/0808-03-1/0808-03-1_article.html]

2)生源寺眞一(2008):『農業再建 真価問われる日本の農政』岩波書店、pp.126-129.

3)神門善久(2012):『日本農業への正しい絶望法』新潮社、pp.77-108.

[参考文献]

生源寺眞一(2008):『農業再建 真価問われる日本の農政』岩波書店

生源寺眞一(2011):『日本農業の真実』筑摩書房

生源寺眞一(2013):『農業と人間 食と農の未来を考える』岩波書店

生源寺眞一編著(2009):『改革時代の農業政策 最近の政策研究レビュー』農林統計出版

本間正義(2014):『農業問題-TPP後、農政はこう変わる』筑摩書房

木南莉莉・中村俊彦(2011):『北東アジアの食料安全保障と産業クラスター』農林統計出版

神門善久(2006):『日本の食と農 危機の本質』NTT出版

神門善久(2012):『日本農業への正しい絶望法』新潮社

神門善久(2010):『さよならニッポン農業』NHK出版

鈴木宣弘(2013):『食の戦争 米国の罠に落ちる日本』文藝春秋

鈴木宣弘・木下順子(2013):『ここが間違っている!日本の農業問題 農業・食料・TPPの“真”常識』家の光協会

柴田明夫(2009):『コメ国富論 攻めの農業が日本を蘇らせる』角川SSコミュニケーションズ

日本学術会議(2001):『地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機能の評価について(答申)』

農林水産省 (2013):『平成24年度食料・農業・農村白書』

林俊輔の論考

Thesis

Shunsuke Hayashi

第33期

林 俊輔

はやし・しゅんすけ

株式会社de la hataraku 代表取締役/アジアユニバーサル農業研究会 事務局

Mission

日本農業の再生と価値創造 ~モンスーンアジアのリーダーを目指して~