Thesis

放たれた矢はいずこへ ~攻めに転じる農林水産業~

第二次安倍内閣の経済再生戦略(通称、アベノミクス)における農業改革のキーワードは「攻めの農林水産業」である。攻めの農林水産業を実現に向けた方策をベースに現行の課題とともに考察する。

1)はじめに

2012年末に発足した第二次安倍内閣が経済再生のために掲げた「三本の矢」の一つ、成長戦略の中に農業が位置付けられたことにより、農業改革への機運は急速に高まっている。

安倍内閣の経済再生戦略(通称、アベノミクス)の農業改革のキーワードは「攻めの農林水産業」である。

安倍首相は「農林水産業・地域の活力創造本部」を設置し、自ら本部長を務めるなど本気の姿勢を示している。その大枠の内容は以下の三つから成り立っている。一つ目は現在、約4500億円の輸出額を2020年までに1兆円に拡大することを目標とした「輸出倍増戦略」、第二に農業生産だけでなく、流通、販売までを手掛ける「農林水産業の6次産業化」の推進、三つ目は農地中間管理機構(通称;農地集積バンク)による農地の集積である。以上三つの方針を持って農業・農村の所得を10年間で倍増することを目標として定めたものである。

農業は、これまで幾度となく改革の必要性が叫ばれながらも政治的理由により、様々な保護によって守れられてきた。しかし、2013年7月にTPP交渉への参加が正式に始まった今、避けることができないグローバル化の流れの中で、改革はいよいよ本格的且つ、抜本的に行わなければならない時が来たのである。

2)攻めの農林水産業は実現可能か?

「攻めの農林水産業」へ。

掛け声としては、非常に勇ましく聞こえ、一国民としては期待感の湧く戦略であるが、これまで様々な改革圧力に屈することなく、現状維持への慣性を強めてきた農業は果たして、この戦略によって浮上し、成長産業へと生まれ変わることができるのであろうか。

以下、アベノミクスで掲げられた三つの戦略に沿って、農業成長の可能性をみていきたい。

i)輸出倍増計画

現在の農林水産物輸出状況を見てみると、2012年時点で4500億円弱、そのうち農産物は約2700億円である。しかし、これは加工食品などを含んだ数値で、穀物、野菜、果実、畜産物といったいわゆる農産物は624億円で、全体の14%に過ぎないのが実態である1)。

確かに昨年、「和食;日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録されるなど、海外において日本食への関心は高まっているといえるだろう。日本食レストランは世界各国に増え続けており、醤油や味噌といった日本食に欠かせない調味料なども堅調に輸出を伸ばしている。農産物においても1個1,000円以上するリンゴが台湾で取引きされるなど、日本ブランドはその品質に裏付けされて、一定の需要が存在している。

しかし、現時点ではやはり高所得者層を対象としたニッチな市場と言わざるを得ないだろう。このニッチ市場頼りで輸出額を大幅に増やしていこうというのは、一時的にはセールスプロモーションなどにより伸張することは可能かもしれないが、持続成長につなげるのは厳しいのではないだろうか。また現時点では日本ブランドは高品質で支持されているものの、工業製品で見られたように、農産物においてもアジアの技術が急速に高まっていき、日本産と品質面で競合が起こってくることも考えられる。

では輸出を伸ばすにはどうしたらよいのだろうか。輸出先の約7割はアジアが占めている現状を勘案すると、このアジアにおける市場をいかに育成していくかが重要となる(表)。

上述の高所得者層を対象としたニッチな市場としてだけではなく、今後、経済発展に伴い増加する中間所得者層をいかに取り込んでいくことができるかがカギとなるだろう。それには、中間層の手に届く価格を実現するための生産コスト削減に向けた不断の努力と、単純にモノを作って売るというのではなく、日本食文化そのものを発信、浸透させていくという地道な広報外交活動とをセットで考えていく必要があるだろう。前職時代に食品の商品開発に関わった自身の経験から言えることは、人間の味覚は絶対ではないということである。機能や味だけではなく、信頼性やサービスを含めた知覚品質を高めていくことが重要なのである。品質の差異だけでは、技術向上によって一定品質を超えた価格が安い商品にとって代わられる可能性があるが、一度根付いた文化はそうそう簡単には消えないのである。まさに醤油や味噌が海外で堅調に消費を伸ばしている背景にあるのは、日本食という文化が根付いてきていることの証だといえるのではないだろうか。

そして中間所得者層を取り込んでいくためには、高品質でさえあれば価格はある意味、青天井でも需要が見込める高所得者層向け市場において成立しているコスト構造を、量と質のバランスが求められる中間所得者層向け市場においても耐えうる体質へと転換が必要である。もちろん、同一の生産者、販売者がこの両方をカバーする必要はない。ただし、中間所得者層市場は市場規模も大きくなるため、この市場をリードしていくためには、大量、安定供給が求められてくる。そのためには、現在のような事業者単位の経営努力に留まらない、抜本的な生産コストの削減が必要となってくるだろう。日本農業の成長戦略の一環として輸出を伸ばし続けるには、地域として、国としての覚悟が必要になってくるのである。

ii)農林水産業の6次産業化

6次産業化は、まるで昨今おこったブームのように語られることが多いが、実態としては農家レストラン、農家民泊、観光農園などその形態は異なれど、古くから取り組まれているものである。

確かに食料生産のバリューチェーンを見ると、生産段階で8-9兆円であったものが、最終消費段階で80-90兆円へと約10倍に価値が高まっている。この価値を生み出す源泉である生産者の利益が少なくなっていることは、川上が川下に搾取、収奪されるという構造そのものが問題の一つであることは変わりないだろう。しかし、一方で流通、加工段階において付加価値を創造してきたことも事実で、市場(出口)そのものを拡大する動きでなければ流通、加工、販売段階の価値が移転しただけで垂直間でのパイの食い合いに過ぎない。片方(川上)が儲けることで川中、川下の利益が減る構造では意味がない。またそもそも過去数十年に亘り価値創造するための不断の努力を行った結果であって、そのノウハウを吸収するのは容易ではない。餅は餅屋というわけである。

とは言え、6次産業化そのものには農業の活性化、成長産業化とは、別の意味があるように考えている。それは地域活性化の起爆剤になりうるということである。農業・食品市場を拡大するというよりも、その消費市場を生産地に近いところで創出する、雇用を都市部ではなく、農村部に生み出すことにより、生産地域の活性化に繋がる効果は目を見張るものがあるように思う。「ゆず」を核とした地域活性を図った高知県安芸郡馬路村や「葉っぱビジネス」で有名な徳島県勝浦郡上勝町に代表される種々の事例がそれを物語っている。つまり農業そのものの成長戦略というよりは、農村、過疎地域活性化の起爆剤としての目的であれば、十分有益な戦略になりうると考えるものである。

iii)農地の集積・集約化

農業改革の本丸として大規模化が叫ばれることが多いが、いかほどに有効なのであろうか。日本の一戸当たりの農地は徐々に拡大しているものの、約1.8haであり、米国の120分の1、英国の40分の1、フランスの20分の1程度でしかなく、そもそも欧米諸国と比較して大幅に小さい。それは均平な土地が多く、風土・気候が比較的安定している欧米と、国土、特に平地が狭く、深い谷や山によって分断されているため、ちょっとした地域の違いによって気候・風土が大きく異なる日本との条件の違いが大きく影響していると考えられる。

また気候・風土の問題に加えて、無秩序な土地利用によって農地集約の効果が生産性向上に結びついていかないことなども影響していると考えられる。

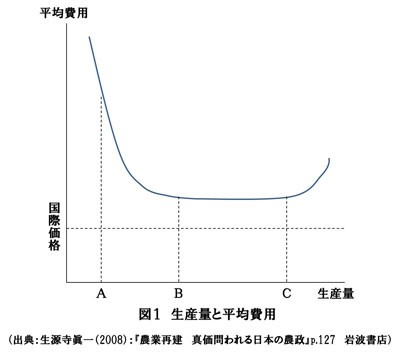

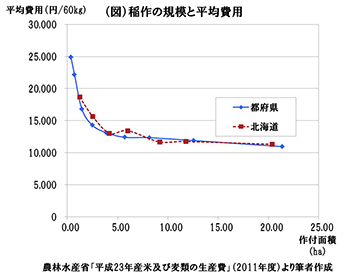

そもそも大規模化は規模の経済を前提として議論されているが、統計上、ある生産者に土地が集積されているようにみえても、それはバラバラに存在している田畑の集合体であったり、農地へのアクセスや形状の問題で、機械利用に不適切な場合が多く存在している。実際、特に主要作物である稲作においては、高度な土地利用型であることに加え、田植えや稲刈りなど作業に適した期間が極短い期間に集中してしまっていること、更には生産調整により効率的な土地利用が阻害されている点などにより、10ha程度で生産コストの削減効果が消失してしまっている(図)。

以上のような理由により、現在の日本の農業は大規模化しても生産性は劇的には上がらないのである。

しかし、だからと言って農業が今のまま非効率な状態を維持していくことだけでは強い農業は未来永続的に生まれない。グローバル化の波は短期的には抑えることができたとしても、中・長期的にみると止められないのである。いかなる状況、状態に環境が変化しようとも、生産コストを削減し、生産性を高めて強い筋肉質な体質へと改善を図ることが何よりも必要なのである。

他の産業では土地は生産を行うために必要であるが、土地は工場やオフィスといった場所を提供するためのものであり、通常は資本の一部として扱われることが多い。農業の場合、土地は労働や資本と同様に、原材料に新たな価値をもたらす本源的生産要素の一つとみなされる。そのため、農地に求められるのは大規模化ではなく、特殊な生産要素としての役割を持つ農地の有効利用度を高め、生産効率を拡大していくということなのである。

農地中間管理機構が単なる農地の流動性を高めることを目的とせず、本来的な目的である生産性向上という点において、農地集約に役割を果たすことができるよう実運用が伴うかどうかに今回の改革が進むかどうかがかかっているといえるのではないだろうか。

また日本の農地と欧米の農地の大きな違いが、農地の有効利用に大きく影響している。欧米では農業地帯、工業地帯、商業地帯は明確にゾーニングされている。一方、日本はどうかというと、狭い国土が影響し、農業好適地と住宅好適地、工業好適地、商業好適地とが競合してしまっているため、経済発展に伴い、都市化、工業化が各地で進んだ結果、農地の非農地化がパッチワーク状に広がっている。

このような変遷の中で、道路や公共施設などの公共事業に始まり、ショッピングセンターや工場建設など農地の非農業用地への転用期待が醸成されていったのである。そのため農地所有者はいつの日か訪れるかもしれない転用期待を持ち続けていることにより、農地の継続保有が促され、流動性を乏しくしている阻害要因となっているのである。転用期待の度合いに関わらず、農地を持ち続けることができるのは、農地には特典が付与されており、固定資産税や相続税などの保有コストが低いことに起因している。

本来、農地保有に有利な条件が付与されているのは、食料生産という国の根幹の一端を担っていることに対するインセンティブであるはずである。この土地の食料生産における有効利用という実態を反映していない、ある種義務を果たしていない農地にまでインセンティブを働かせていることが大きな問題と言えるのではないだろうか。さらには、土地の有効利用に寄与していないことに対しての実質的なペナルティが存在していないことも問題の一因ではないだろうか。

また上述の通り、整備された優良農地は、結果として農地としてだけでなく、他用途としても好条件となる。そのため、農地として整備されている土地は、転用時の資産価値増加分を追加で支払うのが本来あるべき姿ではないだろうか。しかし、実際はそうはなっていない。

今回導入の農地中間管理機構における大きな問題は、借り手が見つかるまでの期間、機構が中間保有し、地代の支払いも行われる上、基盤整備が必要な土地については全額機構の負担で行うということにあるのではないだろうか。これでは転用期待を高めるために中間管理機構を活用するといったモラル・ハザードを抑制する制度・運用を併せて導入しなければ、中間管理機構は転用期待を増大させ、農地の集約及び、農地の生産性向上を阻害することにもなりかねないと危惧するものである。

そして、土地の利用効率を高めるために、誰に土地を集積するのか、これが大きな課題の一つとなる。

日本の農業、特に水田農業の担い手には二つの層が存在していると生源寺眞一氏(名古屋大学農学部教授)は指摘する2)。それは、市場経済との絶えざる交流のもと、営まれているいわゆるビジネスの層と、資源調達をめぐって農村コミュニティの共同行動に深く埋め込まれた層である。ビジネスの層だけでは完結せず、農業用水、農道の維持管理など地域の農業生産を支える機能を果たす層が存在して、はじめて農業は成立しているのである。

土地の有効利用の観点からいくと、生産に意欲的な担い手農家に大型機械利用などによりコストダウンが可能な基幹作業は委託することで生産性を高めることができるが、日常の水管理、土地管理など効率化が難しい作業については個々の力の結集、協力を要請せざるを得ないのである。

つまり、やる気のある一部の経営の優れた農家だけ存在していれば、農業が成立するのではなく、集落維持機能を担っている農家と共存共栄していくことが必要なのである。

そのための道筋として、各地で奮闘している集落営農組織が一つのヒントとなるのではないかと考える。その多くは農業、農村に対する危機感を共有することから始まり、法制化によらずとも土地の集積が進んでいる。私が以前、訪れた広島県のある集落営農組織においては、集落営農組織に賛同する住民は、所有している土地を集落営農組織に預け、集約された土地を組織で効率運用を行っている。中核的な機械作業はオペレーターが行い、日常の作業については業務委託という形で、土地の供出者それぞれが形態に応じて請け負う形を取っている。ここでは、地域の実情に合った有効な土地利用を地域全体として設計している点、一部の農家に全てを丸投げするのではなく、基幹作業と周辺作業とで協業が成立している点が重要である。

その他にも現行制度の中においても、土地の集約、集積については全国に多くの事例が存在しているのである。ただし、目下の問題となっている土地の生産性を高め、規模の経済を最大化していくことについては、最適解はまだ見えていないのが現状であるが、これらの取り組みから示唆されることは多いものと思われる。引き続き注目していきたい。

3)成長に向けて考える

二十年近くに亘り、農政改革に関わってきた本間正義氏(東京大学農学部教授)は日本の農業を平均値で捉えることを批判している。それは、筆者も大いに共感するところである。これまでは、農業を水田・稲作と同義として語られることが多く、また農家を数百万の集合体として捉え、一元的に農政が語られることが多かった。

農村部が政治力を維持するというためという歴史的経緯から、この必要性は過去には認められてきた。しかし、これから農業を成長させるためには土地・風土の異なる地域の違い、特色を認識したきめ細やかな対応が必須であるように考える。ただし、個別に最適化し過ぎても国としての成長力を確保することはできない。

従前のトップダウン方式で決められた方策をただ全国一律で実行するのではなく、合理的な単位に基づき、地域の力を引き出すような仕組み、制度づくりが必要なのではないだろうか。

土地柄、風土に依存する農業の合理的単位とはどういったものであろうか。

前述の本間氏は発展の道筋を大きく三類型で捉えて考えている3)。

一つ目は日本の食料生産を担う大規模経営の集団を育成し、食糧基地の形成を目指す。このためには生産性の向上が必須であり、土地利用効率が高まる形での農地集約が成長のカギとなることは明らかである。

二つ目は既に国際競争力をある程度持っている果樹や野菜といった園芸作物の強化である。すでに関税率も低く、国際競争に晒されているこの分野は食と農の産業クラスター化を推進することで更なるイノベーションを起こしていくことが求められる。

三つめは条件不利地ではあるものの、国土保全、集落維持機能として重大な役割を果たしている中山間地農業の対応である。中山間地農業については、農業生産ではなく、農地維持への対価として、明確に目的を設定した保護制度へと切り替える必要性を説いている。

神門善久氏(明治学院大学経済学部教授)は、水系単位が農業を考える上で重要であると指摘する。例えば福島県南会津郡只見町では、魚沼産コシヒカリを算出する新潟県の魚沼地区と同じ阿賀野川水系となり、水質、土質も似ていることから品質は遜色無いコシヒカリが生産されている。また同じ水系ということは広い意味で運命共同体なのである。上流の不始末は下流に大きく影響することになり、小さく水利を共有している集落の相似形と捉えることができるかもしれない。

いずれにしても、現在のように全国一律の方針を、行政区域の単位で運用を行うという方式では、生産効率を高め、強い農業を育成していくということには繋がらないのではないだろうか。いかなる掛け声を挙げたとしても、それは絵に描いた餅となるだろう。

もちろん、皆が前を向いていける、皆が是とする理念・ビジョンを掲げることは何をおいても大切である。しかし、何事も運用が伴ってこその実現である。

現政権下での農業改革が、未来に繋がる第一歩であることを期待して、その実現に向けた動向に注目していきたい。

そして、改めて数十年後、百年後を見据えて、日本農業がどこに向かうべきなのか、あるべき姿の策定とその実現プロセスの設計を見据えて、私自身は今後の活動に取り組んでいきたい。

ただし、私は、「攻め」の部分にだけ着目するのでは、農業の全形を捉えることはできていないというように考えている。ここの部分が現下、掲げられた「攻めの農林水産業」というビジョンには不足しているように感じる次第である。

土地利用の項で指摘したように、日本の農業は「攻め」を担う役割だけでなく、集落や農地を維持、管理している「守り」を担う役割が存在し、異なる役割を持つ農家が、互いに協力、共存し合う構造で成立している。「攻め」だけに着目したのでは、他国を攻めている間に、自分の城が燃えているというような、足元が救われる状況に陥ってしまうことになりかねない。だからといって「守り」の部分にばかり目がいってしまっている、これまでの護送船団方式では、農業を維持していくための費用がかさむばかりだけでなく、ますます縮小均衡に陥ってしまい、日本農業の持続可能性そのものが危ぶまれることは明白である。

「攻め」と「守り」のどちらかに偏り過ぎてもいかず、「攻め」と「守り」とが両輪となり、バランスよく両立してこそ、日本の農業は真の持続可能な成長ができるのではないだろうかと私は考えている。異なる価値、機能を持つ存在が、背反ではなく、共存し続けてこそ日本らしい成長があるのではないだろうか。

[注]

1)農林水産省:『農林水産物輸出入統計』

[http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/kokusai/houkoku_gaikyou.html#r24]

2)生源寺眞一(2011):『日本農業の真実』筑摩書房、pp.110-112.

3)本間正義(2014):『農業問題-TPP後、農政はこう変わる』筑摩書房、pp.212-225.

[参考文献]

農林水産省 (2013):『平成24年度食料・農業・農村白書』

本間正義(2014):『農業問題-TPP後、農政はこう変わる』筑摩書房

生源寺眞一(2011):『日本農業の真実』筑摩書房

神門善久(2012):『日本農業への正しい絶望法』新潮社

神門善久(2010):『さよならニッポン農業』NHK出版

鈴木宣弘(2013):『食の戦争 米国の罠に落ちる日本』文藝春秋

林俊輔の論考

Thesis

Shunsuke Hayashi

第33期

林 俊輔

はやし・しゅんすけ

株式会社de la hataraku 代表取締役/アジアユニバーサル農業研究会 事務局

Mission

日本農業の再生と価値創造 ~モンスーンアジアのリーダーを目指して~