Activity Archives

別の視点から見るインフラ整備 対立構造のその先に希望はあるのか?

1.はじめに

技術者の私にとってインフラ整備とは技術の積み重ねにより、安全・安心・快適な生活を提供することだった。「だった」と過去形にした理由は、今はその考えが大きく変わったからである。

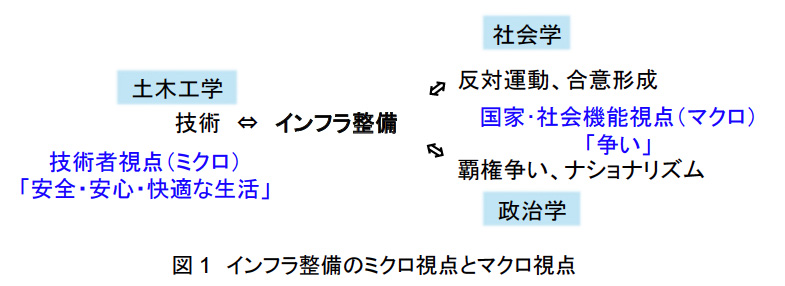

図1のインフラ整備のミクロ視点とマクロ視点が示すように、私の中にはこの軸ができた。このようなミクロとマクロを同時並行で考えるようになったのは社会科学系の先生方との交流が大きい。現在、空間情報学を専門とする研究室で地域におけるインフラの再編・集約に関する研究に励む一方、政治学、行政学、社会学を専門とする先生方の講義や勉強会にも足を運んでおり、改めて工学だけではない視点から「広く社会におけるインフラ整備とは何か?」を考える機会が増えた。

本レポートでは、フィールド調査の経験を踏まえてインフラ整備がもたらす対立構造のその先について考えたことをまとめる。

2.社会科学の視点から見たインフラ整備

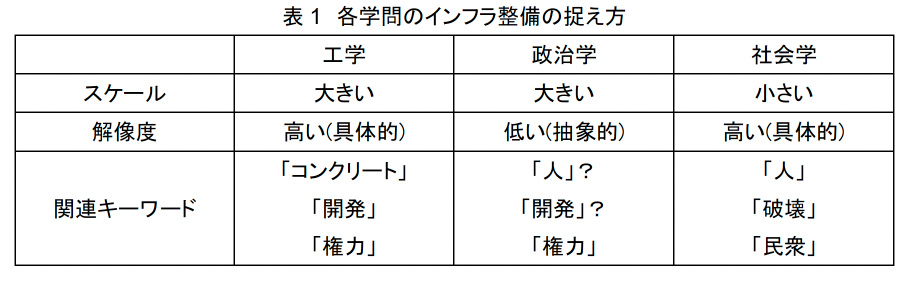

まず、はじめに社会科学の視点からインフラ整備について整理する。表1 に各学問のインフラ整備の捉え方を示す。

社会科学の視点から見た「インフラ整備」は綺麗ごとでは片付かないものだと分かった。

例えば、政治学の文脈では、インフラ整備は覇権争いやナショナリズムとして語られ、社会学の文脈では、被害者という視点からインフラ整備がもたらす負の側面に焦点を当てている 1)2)3)。技術者を事業主体側と捉えると「権力側」という事もでき、政治学の考え方に比較的近い。しかし、政治学が対象とする解像度は工学と大いに違うとも感じる。社会学は事業主体と対立する地域や住民などに主眼に置いているため、工学や政治学とは逆の視点からインフラ整備を見ている。しかし、現場があり、生身の人間と接する機会が多いという点で工学と社会学の解像度は比較的近い。このようにインフラ整備を異なる視点から二項対立の関係で考えていくと各学問の類似点や相違点が浮かび上がってくる。2009 年、民主党政権が政権交代時に掲げたスローガンは「コンクリートから人へ」であったが、他の対立するキーワードは、「開発と破壊」、「権力と民衆」であろうか。

工学はインフラ整備を推進する立場上、「光」の部分ばかりを見ていたが、時代の局面が大きく変わった高度経済成長期以降は「影」の部分も注目されるようになり、平成以降は特に「影」のイメージが強いように感じる。

3.成功モデルのフィールドへ

前章で概念上の頭の整理ができた。次に、対立の現場を知りたい、渦中の事業主体者や当事者の考えが知りたいとの思いからフィールド調査に出向いた。

研究員としての研究テーマであるインフラの再編・集約を考える上で今後、移転(立ち退き)が必要となる地域も発生する。したがって、インフラ整備に伴う住民移転が多数生じたダム事業に着目した。昨年、共同研究で神奈川県清川村を訪問した繋がりで30年以上前に宮ヶ瀬ダム建設に伴い移転を経験された2名の方にお話を伺う機会を得た。

ヒアリング前の私は、移転経験者の方は故郷を離れる原因となったインフラ整備に関して批判的、または懐疑的な考えを持っていると思っていた。そのため、お会いしてすぐに移転経験者の方から尋ねられた「ダム建設は社会にとって必要だと思いますか?」に私は戸惑った。

以下は、逆質問に答えるために15秒くらい私が頭の中で考えていたことである。

インフラ整備に対して批判的なイメージをお持ちの方であれば、先述の私の本意を伝えると気まずい関係からスタートしてしまう。しかし、嘘を付いたところでその後、偽りの時間を過ごすよりは自分の立場と自分の意見を正しく伝えた上でヒアリングを進めた方が本質に辿り着く。

気まずい関係からスタートすることを覚悟して私は本意を伝えた。すると意外な反応が返ってきた。その後、当時の地域や住民の状況や移転後の生活変化等、色々なお話を聞かせていただき、貴重な時間を過ごすことができた。結果として、これまで私が抱いていたイメージが大きく変わった。

宮ヶ瀬ダムの移転では、住民の大多数が推進派という構図であった。ヒアリングに対応してくれたお2人は、故郷は水没地域となってしまったが、宮ヶ瀬ダムの水が東京都西部や神奈川県を潤しているということを誇らしげに語っていた。しかし、決して最初から大多数がダム賛成という訳ではなかったようだ。住民達の間には、計画になった時点で反対しても無駄という気持ちもあり、ダム建設が確定ならば早く着工、完成した方が良いとの意見もあったようだ。そして、目立った対立が起こらず、比較的スムーズに事業が進んだ背景には当時の建設省のサポートも大きかったという。宮ヶ瀬ダム建設では、それ以前のダム建設事業の課題を踏まえ、生活再建や補償問題に力を入れており、合意形成が丁寧に行われていたことが分かった。

4.現在対立中のフィールドへ

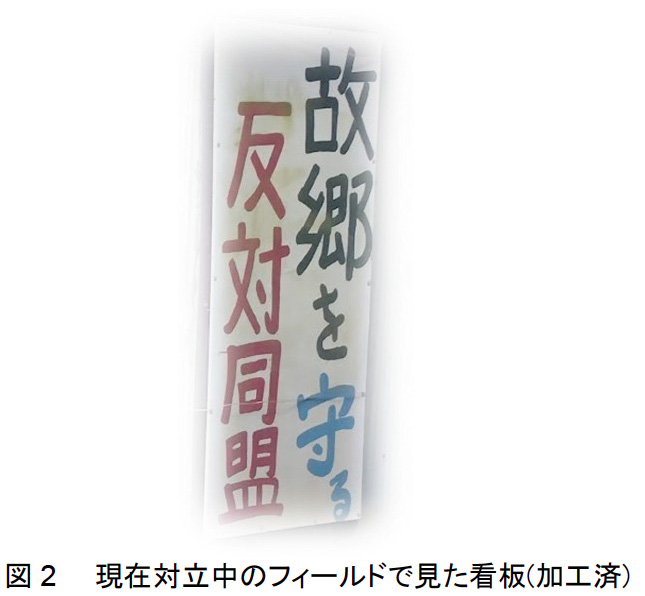

宮ヶ瀬ダムの事例は、既に時間が経過しており、現在の状況から改めて当時を振り返るという視点でのヒアリングであった。しかし、インフラ整備に伴う事業者側と住民の対立は現在も日本各地で起きている。インフラ整備を幅広い視点から考える上でon goingな現場にも訪れる機会があった。詳細を述べることは難しいが、事業主体である行政側、反対住民の双方の視点からインフラ整備を見ることができ、住民が反対する理由や故郷への思いを知ることができた一方、長期間の対立構造が招くさらなる分断を危惧するようになった。また、近年の対立は政治介入の影響力が高まっており、政治的な側面のみが公になり、本質的な部分が広く伝わっていないケースもあるのではないかと考えるようになった。図2に現在対立中のフィールドで見た看板を示す。

5.「つくる」から「まもる」への教訓

実際にフィールドを訪れたことで多くの学びを得ることができた。

1つ目は、反対者を一括りにするのではなく、反対者がなぜインフラ整備に反対しているのかを考えるようになったことである。自然環境への破壊を懸念している方も居れば、故郷に対する愛着から反対している方も居る。反対者は必ずしもその地域に関係する人ではなく、活動家も居る。「反対者」も多種多様であることから事業者側が1つの最適解を提示するだけではなく、住民や地域が選択できるプランを提示しながら丁寧な合意形成が重要との意味が理解できた。

2つ目は、これまで、移転に伴う住民運動の多くがダムや高速道路事業に関係していたが、同様の問題は新規プロジェクト以外でも起こりうるのではないかと考えるようになった。特に、縮小・減少社会の日本において地域を畳んでいく過程では、地域に対する愛着を持っている方との対立が生じる可能性が高い。「まもる」段階は「つくる」段階と異なり、明確な期限を設定し辛く、対立が生じた段階で長期化のリスクが高い。

題名の「対立構造のその先に希望はあるのか?」という問いに対して、私は持久戦になる対立は事業主体、住民双方にとって絶望しかないとフィールドを見て感じた。何も動かないまま、緊張状態が続き、数十年経つことは住民にとって大きな負担である。また、事業主体である行政にとっては計画変更や事業費増額が生じ、それは回りまわって地域や住民の負担にもなる。対立が生じた段階で短期解決はほぼ不可能と考えると、最善策は計画段階から丁寧な合意形成を経て、誰もが納得できる意思決定を行うことである。合意形成の過程で対立構造が生じそうな場合、事業主体は補償の見直し等によって住民や地域の納得を得る努力が必要である。

さらに、縮小・減少時代における移転を考える際は、補償や生活再建、地域振興プランに関しても内容を見直す必要がある。例えばダム事業の場合、水源地域対策特別措置法では地域全体への補償によって振興策としてハコモノを作る箇所も多かった。しかし、実際は人が集まらず、ハコモノの管理だけが地域の負担となったケースもある。一律の基準で補償することは公平性の面から望ましい事であるが、そこに住む人たちが本当に望んでいることなのか、将来世代への負担にならない内容なのか等、長期ビジョンを描いた上での補償プランを考えていくことが重要となるだろう。

参考文献

1) 藤井聡:新幹線とナショナリズム,朝日新書,2013.

2) 中里幸聖:世界のインフラ整備は覇権争いの様相,

https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/securities/20170630_012104.pdf

(参照日2024-11-16)

3) 浜本篤史,佐藤裕:「開発社会学」の研究系譜とアプローチ,国際開発研究,Vol.21,No.1・2号,pp.11-29,2012.

並松沙樹の活動報告

Activity Archives

-

別の視点から見るインフラ整備 対立構造のその先に希望はあるのか?

- 2024/12/24

- 国土・交通

-

強い日本を再び、カギを握るのは理工系人材だ!

- 2024/7/10

-

地方におけるインフラ維持管理の現状① ~富山市から学んだこと~

- 2024/3/8

- 国土・交通

Saki Namimatsu

第44期

並松 沙樹

なみまつ・さき

Mission

次世代へプラスの財産となる社会資本整備の探究