Activity Archives

「機能する家族」の条件に関する諸考察

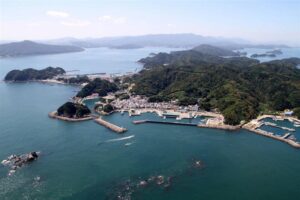

家族や人間関係は、国家や法制度が成立するはるか以前から、人が生き延びるための最も根源的な社会的基盤となってきた。21世紀の現代日本において「家族」のカタチは大きく変容している。核家族化、晩婚化、少子高齢化、そして多様な生き方が認められる社会環境のなかで、かつて当然とされた「血縁」「同居」「扶養」といった枠組みに収まらない「新しい家族像」が模索されているが、依然としてその解は見えてこない。それを横目に、ますます個人化が進み、孤立や孤独といった社会的リスクが拡がっている。そのような中において、三重県鳥羽市答志島に伝わる「寝屋子」制度は、家族の枠組みを越えた、もうひとつの「生きる共同体」として、私たち現代人に多くの示唆を与えているといえよう。

寝屋子とは、中学校卒業後の男子たち数人が「寝屋親」と呼ばれる世話役の家に集まり、寝泊まりを共にする慣習である。原則として長男が寝屋子となることが多いのは、古い家督制度の名残であり、家業を継ぐという役割を持たされていたからだ。次男以降は島外へ出ることが一般的で、その結果として「島を守る者」という宿命が長男に課されることとなった。寝屋親は人格的にも経済的にも信頼のある大人が担い、社会的・文化的資本を後代に伝える要職である。寝屋親の元には複数の寝屋子が住み、寝屋親を離れた後も「朋輩」として強い絆で結ばれる。また、朋輩たちが寝屋親を跨り、集まって「朋友会」を結成し、自治会や葬式など地域運営の担い手となる。寝屋子は単なる生活空間の共有を超え、島の伝統や技能、人間力が世代を超えて伝達される「社会教育の場」として、今なお機能し続けている。

現代になり、少子化や社会構造の変化を受けて寝屋子の形も変容しているが、その本質は「血縁を超えた強固な人間関係資本の形成」にある。寝屋子出身の朋輩たちは、実の兄弟以上の相互扶助ネットワークを築く。祭りや葬式、自治活動といった島の重要な局面では、朋輩間の連携が不可欠であり、制度の解消後も朋友会などを通じて生涯にわたり絆が持続する。実際、その信頼関係は「もしものときは寝屋子仲間が駆けつける」が自明とされるほどだ。もう一点、寝屋子制度は「女性を直接的には含まない」といわれるものの、寝屋子出身の男性と結婚した女性が間接的に朋友会に連なることで、島社会の支え合いネットワークへと自然に取り込まれていく機能も持つ。ここには血縁外部に広がる「家族的支援の網」が見てとれる。

SNSやIT技術の進化、都市化・核家族化の進行によって、現代人は物理的な家族以外にも様々な「つながり」を持つことのできる時代になったといわれている。一方で、現代日本社会には「孤独死」や「ヤングケアラー」など、家族機能の空洞化・崩壊による諸問題も顕在化している。こうした領域で寝屋子制度が持っていた「複数の大人による多層的・重層的な支援」「若者同士の相互扶助ネットワーク」といったメカニズムは、血縁や家族という概念の枠組みを超えて機能的な家族=“フィクショナル・ファミリー”へのヒントを与えるものだ。

現代日本の家族は、婚姻や扶養、介護、教育などを公的な制度や社会保障サービスと強く結びつけて語られる。しかし寝屋子は、地域の慣習と住民間の信頼による非制度的ネットワークとして自発的に機能してきた。この違いは、共同体の自己組織化力や、社会的信頼資本のあり方を考える上で極めて示唆に富む。家族の姿が揺らぐ現代にあって重要なのは「制度としての家族」ではなく、「機能する家族」がいかなる条件を満たしているか、という問題である。

この意味において、寝屋子制度のエッセンスは、「年齢や血縁を超えた異世代間の交流」「地域や個人同士の相互扶助関係」「人格的な成熟を求められる「模範」としての大人の存在」「家族外の支援ネットワークがもたらす心理的・物理的セーフティ」に集約できると思われる。現代社会におけるプライバシーの強大な壁により困難となった「多様な大人が継続的に若者を見守る」という発想は、学校や自治体の「スクールソーシャルワーカー」や「子ども食堂」といった形で部分的に表現されているとも考えられるが、より日常的かつ自律的な形で取り入れる必要があるだろう。

寝屋子制度という「家族の外の家族」は、現代の私たちに「支え合う」という営みを血縁や同居、法的手続きの内側に閉じ込めず、広く社会に開いていくモデルを提示している。個人主義が進み、多様な生き方が認められる現代だからこそ、寝屋子が長年培ってきた知恵――“家族の外でいかに深く人とつながるか”――に学ぶべき点は多い。今後の日本社会が孤立や分断を乗り越え、豊かに“つながる”ための鍵は、まさに「家族機能の再発見と外部化」「小さな共同体が多層的に支え合うこと」にあると言える。

寝屋子制度の現代語訳が可能なら――血縁や性差、年齢、価値観の壁を越えて「共に生きる」コミュニティ作りが、これからの社会を変えていく。寝屋子制度が語るのは「家族の終焉」ではなく、「新しい家族=関係資本の未来像」なのだ。

参考文献

・エネルギー・文化研究所「若衆宿の伝統を引き継ぐ寝屋子制度」2010年。

・鳥羽市「答志島「寝屋子制度」~地域が人を育て、人が地域を育てる~」(2025年6月9日閲覧)

https://www.city.toba.mie.jp/material/files/group/55/neyako_1.pdf

・西川豊幸「なぁ、朋輩って知っとる?〜答志町に残る寝屋子制度からの学び〜」講演録、2021年。

三藤壮史の活動報告

Activity Archives

-

「機能する家族」の条件に関する諸考察

- 2025/7/1

-

家族「を」経営することに関する諸考察

- 2025/5/12

-

コミュニケーションと空間に関する諸考察

- 2024/8/5

-

地域と強力なつながりを築くまで:

コミュニティづくりのデザインとその実践(後編)- 2024/7/11

-

地域と強力なつながりを築くまで:

コミュニティづくりのデザインとその実践(前編)- 2024/7/11

-

入塾式~自己紹介 (三藤壮史)

- 2022/4/9

- 基礎課程(集合研修)

Masashi Mito

第43期生

三藤 壮史

みとう・まさし

Mission

多様化する家族観を包摂する社会の探究