Thesis

ポスト成長時代におけるロボット共生の理念 前編

人間とテクノロジーのあり方は、長い歴史を持つ命題である。昨今、注目されているロボットについて、「ポスト成長時代」「ロボット共生」という観点から所見を述べる。

1.はじめに

技術革新の加速度化にともない、ロボット、人工知能、IoT、ビッグデータは、大きな期待と懸念が渦巻いている新技術である。しかし、これらの技術がブームとして取り上げられ注目される一方で、実体としてどのように社会に影響を与えるのか、正しく把握している人は、そう多くないのが現状である。

本レポートでは、ロボットを、「感じて(センサー)、考えて(知能化)、動く(駆動系)もの」の総称として呼ばせていただく。製造業向けロボットは、工場での働き方を変容させてきたロボットとしてこれに十分含まれる。鉄腕アトムやドラえもんのような人型ロボットは、生活の中になじむ実用的なロボットという観点ではイメージがやや離れるかもしれないが、これに含まれないわけではない。「感じて、考えて、動く」ものの総称であるから、一般的にはこれがロボットなのかと拍子抜けするようなものも含まれる可能性があり、さらに世間で言われる人工知能やIoTのような技術もこれに含まれる場合がある。そのため、ここで言うロボットは、より広義であると言える。

これには意図があり、本レポートが提言させていただきたいのは、「新しい文明の道具立てとしてのロボット」であり、ロボットはこういうものであると定義してしまうことは、かえってイメージにとらわれて発想を制約してしまうことを恐れたからだ。ロボットは、その言葉の定義が明確でないために、それが原因で問題も生じているのも事実であろう。しかし、逆を言えば、言葉の定義がないということは、かえって可能性を広げることにつながるのである。本レポートではあえて、後者のメリットを尊重して記述する。

本レポートでは、ロボットをどうとらえるのか、という問いに始まり、なぜロボットが新しい文明を切り拓く道具立てであるのか、ロボット共生社会の理念、そして、新しい文明の方向性について述べる。

2.ロボット(機械)をどうとらえるか

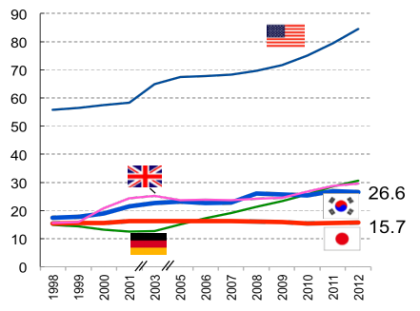

安倍政権下でのロボット革命実現会議がとりまとめたロボット新戦略[1]を発表して以降、「ロボット」に注目と期待が集めている。ロボット新戦略は、少子高齢化によって人口減少社会のわが国において、人手不足が深刻化しているさまざまな分野に、ロボットを積極的に活用することによって、社会課題を解決していくという趣旨のものである。具体例は、農業や林業などの第一次産業、医療介護や子育てなどの社会保障分野、また、老朽化するインフラなどの点検に活用するロボットや、災害時に活躍する災害対応ロボットなどがあげられる。

ディープラーニングといった学習を重ねることが可能になったロボットは、自律性が技術的に現実的となっていることも否定できない。もちろん学習技術だけではないがロボットを構成するさまざまな要素技術の技術革新によって、ロボットが私たちの職場や生活まで実用的に運用され、普及される可能性が広がったといえるのである。また、日本の製造業の強みとされるカイゼン活動において、製造業向けロボットは既に普及がすすめられているが、技術の進歩によってロボットのできる幅や可能性がさらに広がり、さらなる発展が期待されている。

本レポートにおいては、人間とロボットの共生社会について述べたいと考えており、まずは、ロボット、すなわち、機械をどのようにとらえるか、という考察から行いたいと考えている。

人間と機械についての議論は、長い歴史を持つものであり、このテーマを扱う上で、近代科学における自然観や生命観といった根底的な次元にさかのぼった思考が求められる。考察を深いレベルまで行っていきたい。

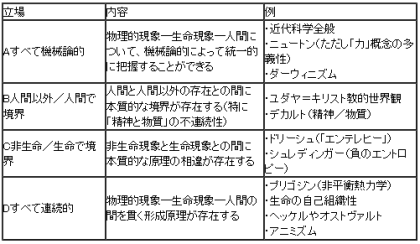

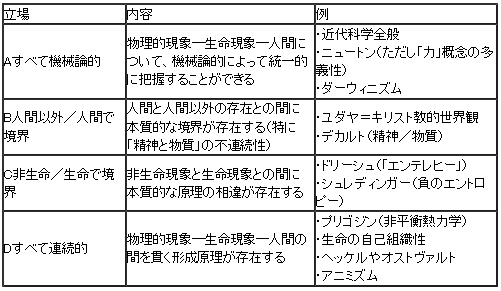

2-1.世界の理解に関する4つの立場

近代科学の基盤をなす自然観・生命観をめぐる大きな展望をとらえるために、世界をどのようにとらえるかという、4つの立場を述べたいと思う[2]。すなわち、物理現象―生命―人間をとらえるそれぞれの考え方を示していると言えるであろう。

まず、すべて統一的に機械論としてとらえる立場(A)であり、これは近代科学の基本的な了解とも言えるであろう。つまり、ニュートン力学に代表されるようにすべてが機械として原理原則に従った動きをするということである。この考え方から言えば、人間とロボットには区別はなく、すなわち、人間もロボットも機械であるという立場であると言えるであろう。

次に、人間と人間以外には、本質的な境界線があると考える立場(B)について述べる。これは、ユダヤ=キリスト教的世界観ともいえるものであり、このような世界観をひとつの基盤としている近代科学にも特徴的なものであるとも言えるであろう。機械論的自然観に代表されるデカルトは、「動物と機械」の間に本質的な違いはないとした上で、人間と機械について問っている。これはまさに、いま論じようとしている、ロボットをどうとらえるか、という論点と重なるが、デカルトはこれには第一に言語、第二に内心の意思の存在について、人間とロボット(機械)との違いを論じている。

続くCの立場として、非生命と生命との間に本質的な境界線を引く考え方である。非生命と生命を考える上では、因果論的決定か非決定かという相違が、非生命か生命を分かつ本質的な違いであるという考えである。つまりは、生命は、因果論的把握には還元できない目的性を持っているという説明が可能である。すなわち、生物は負のエントロピーを食べていきていると論じられるように、生命は、エントロピー増大則に逆らって存在している。つまり、非生命と生命には、通常の物理現象とは異なる原理が働いているという説明が可能であるために、これらを区別する境界線として論じているのである。

最後にDであるが、これは非生命―生命―人間をすべて連続的なものととらえ、その限りにおいて、それら全体を含んだ統一的な自然観ないし世界観を持つものであるといえるであろう。このような統一的な自然観のもとでは、人間とロボット(機械)に区別するものはないとも言えるであろう。

AとDの立場は、人間とロボットに区別はないという結果的には同様の考え方であるものの、考え方のアプローチは異なると言える。興味深いのは、Aの立場においても、ニュートンの引力に対する考え方は、万物には力があるというアニミズム的な自然観とも類似点があるというものである。この考え方は、Dのような一元論的な世界観との接点ともなりうるということも言える。

2-2.松下幸之助塾主が提唱した新しい人間観に基づいて、ロボットをとらえる

では次に、松下幸之助塾主が提唱した新しい人間観[3]に基づいて、ロボットをどのようにとらえるかということを論じる。結論を一言で言えば、松下幸之助塾主は、人間本然主義であり、人間を中心に考えるということが言える。

松下幸之助塾主は、人間観の革新こそが、よりよい共同生活を営むために必要であると考えていた。これまで人間の歴史の中で生まれてきた人間観は、ややもすると人間は弱いものであるという考え方がある。このような考え方に対して、松下幸之助塾主は「人間は万物の王者」と述べている。つまり、人間は万物の王者として、天命に基づいて万物を支配活用していく責務を担っており、それによってよりよい共同生活をつくり、生成発展の大業を営んでいくことができる存在と考えた。

このような人間観に基づいて人間とロボットの関係を考察すると、人間は天命に基づいてロボット(機械)の善悪を判断し、是非を定め、存在理由を明らかにする存在と考える。このような考え方から、よりよい共同生活を営むために、万物を生かすことができる、また、そのような天命が与えられていると解釈すれば、ロボットをよりよい共同生活のために活用していくことが、何よりも肝要なのである。

また、ここは少し解釈が難しいところではあるが、松下幸之助塾主は、自然の理法を共同生活の上に具現せしめることの重要性を述べている。自然の理法とは何かというと宇宙の本質であり、天地自然の理であると言えよう。つまり、自然のあり方というものがあり、ロボットの支配活用がこれに反するものであってはいけないということも意味している。自然のあり方をどのように定義づけするか、ということは容易ではないが、だからこそ衆知を高めていくことが必須であると言えるであろう。

また、松下幸之助塾主は、人間の本質を素直に引き出すことが、繁栄・平和・幸福を具現せしめる方法であるといっており、人間の本質の研究こそが、ロボット活用を進める上で、重要視すると私は考える。

塾主ならば、「人間の本質から考えて、よりよい共同生活を営むための道具立てとして、ロボットの本質を理解して活用したらええんや。それができるのが人間なんや」とおっしゃるに違いない。

3.ロボット共生で「新文明」の扉を開く

社会に大きな影響を与えるものを、「技術」「社会システム」「思想」であると考えている。技術は私たちが日常で使っている自動車やインターネットのことであり、これらが社会を劇的に変えてきたことは疑いのない事実であろう。また、社会システムは、政治システムや教育システムが含まれ、人間は社会システムとして仕組みを作ることで、共同生活を営んできたということも言えるであろう。そして、思想は、技術をいかに活用するか、社会システムをどのように構築するか、ということの下支えの基盤となるが、時代によってはマルクス思想が台頭した時代があったように、社会への影響力は多大なるものがある。

人間は、自らが使う道具を進歩発展させてきた。そもそも人間はどうして道具を発展させるのか、という問いに対しては、私自身はこの根っこにあるのは、人間の本質に埋め込まれた好奇心であると考えている。この好奇心がいかんなく発揮されるとき、人間は工夫を重ね、人々や社会のために道具を常に生成発展を続けると私は考えている。

計算機の発展と技術革新の加速化によって、ロボット(機械)のできる範囲はますます広がっている。また、ロボットは、人間の能力を部分的に超えた能力を有することも可能である。これまで人間が開発してきた道具とは種類の違う道具がいま多く生まれ始めているというとらえ方も可能であろう。

まずは、人間の歴史を振り返り、技術がいかに文明社会に影響を与えてきたか、考察してみたい。そのうえで、新しい文明社会とはどのようなものか、松下幸之助塾主の理念から考察をし、さらに、新しい文明社会のための道具立て(技術)としてのロボットについて述べる。

3-1.人類革命、農業革命、都市革命、精神革命、科学革命

ここで、伊東俊太郎氏の著書「比較文明論」[4]を参考にして、人類史の時代における五つの革命について述べたいと思う。ここで言う「革命」は政治的な意味合いのあるものではなく、文化史的な意味における革命である。ラテン語のrevolutioはもともと「回転」あるいは「転回」を意味しており、近代語においてもこれがもともとの定義であるので、文化史において革命という言葉を用いることは差支えないと思われる。

まず、人類革命についてであるが、これは人類がひろい意味での類人猿(エイプ)から人間になったその変換を意味している。ここで類人猿が人間になったとはどういうことを言うのか、その基準について明確にしなければならない。第一に、言葉の有無が考えられる。これは脳の容積から実証されることがあるが、これは直立歩行とも大きな関係があるとされている。また、類人猿と人間を分かつものとして、道具の発明があげられる。人間が最初に道具を使い始めたのは、食べるためだったか、寝るためだったか、暖をとるなど住むためだったのか、はたまた危険に打ち勝つための無事だったのか、想像は膨らむばかりであるが、道具の製作は文化のもっとも原初的な形態であることは否定できない事実である。学術的な研究結果として、人類の誕生は、北京原人やジャワ人に関係づけてほぼ50万年前とされていたが、さっこんではホモ・ハビリスが発掘されて、一挙に人類の起源は200万年前まで引き上げられている。

人類の第二の変革期をつくったものとして、「農業革命」について述べる。つまり、狩猟採集の流浪の旅を過ごしていた人類が、農耕を発見して、植物を栽培化し、野生動物を飼育しはじめたことである。これには、大量の水が必要となるために大河のほとりで農耕が始まったとされている。しかし、最近の研究では、山麓地帯でも雨水を利用して農耕が始まったとされている。次第に、大河のほとりで始まった大規模な農業は、やがて世界の四大文明と言われる都市革命へとつながるのである。

初期都市文明は、ティグリス・ユーフラテス川、ナイル川、インダス川、黄河の四つの大河流域において発生した。これを都市革命と呼ぶ。都市文明を特徴づけるのは、強力な王権と国家機構の成立であり階級職業の分化である。道具としては、金属器の使用が始まったとされている。

第四の精神革命は、前八世紀から前四世紀にかけて、ギリシア、インド、中国、イスラエルにおいてほぼ並行してすぐれた深い体系的な思想がはじめて生まれた。具体的な例をいくらかあげると、ソクラテスやプラトンやアリストテレスなどの偉大な思想家が輩出され、ブッダの仏教、中国では孔子をはじめとする諸子百家があらわれたのである。これは特殊的な地域で発生したことではなく、世界的に見ても、人間の精神性が昂揚した大きな変換点であったといえるであろう。

第五の大きな革命の変換期は、科学革命である。近代科学の創出は、十七世紀の西欧という特殊な地域において始まった。ニュートンが、木からリンゴが落ちるのを見て、という話は、有名な話である。個人の独立性と自然支配(人間と自然の分離)の傾向の強い地域で生じた。科学革命は、やがて産業革命につながり、ルネサンスの三大発明と言われる羅針盤、活版印刷技術、火薬などの道具の開発につながっていく。蒸気機関や電力の開発、また、機械が工場に導入されるにつれ、働き方や暮らし方に着実に変化をもたらした。また、これらの道具の技術革新のスピードが増し、あわせて軍事技術の発達のスピードも加速し、第一次世界大戦では被害が甚大化したことは世界史からも学ぶことができる。皮肉であるが、軍事技術としても注目されているロボット技術は、イスラエルやアメリカのような国々で実用的なものが次々と発明されていることは、ロボットという言葉が連想する冷酷さのイメージとも関係がないとは言えない。話が横にそれたが、科学革命、産業革命の延長線上で、戦後は洗濯機が家庭に導入されるようになり、女性の家事の負担が軽減し、それによって、家事に対する女性の意識や感覚が変わった[5]。このように、技術の普及は生活を根底から変えてきた歴史は枚挙にいとまがないが、科学革命以降、技術革新にともなう道具の改良と普及は、加速化したと言える。

このように人類の歴史をみたときに、人類革命、農業革命、都市革命、精神革命、科学革命の五つの文化史的な革命から語ることができる。これらの革命において、常に道具の発見は大きな意味を持ってきたことも述べてきたとおりである。つまり、科学革命に続く第六の革命も、道具の発展と関係が深いことを示唆している。技術、社会システム、思想が調和して社会の生成発展を導くとき、私たちは新しい文明の扉を開くことになると考えている。

3-2.第六の革命を導く理念

生成発展は自然の理法である。これは、松下幸之助塾主の経験からにじみ出てきた言葉である。前章で述べた通り、人類史もこれまで五つの革命を経て、生成発展の歴史をたどってきたと言えるであろう。

松下幸之助塾主が掲げたPHP理念は、物心一如の繁栄を通じた世界の平和と人類の幸福の実現のことである。ここで物心一如の繁栄・平和・幸福社会について、また、伊東俊太郎氏が述べている第六の文明の人間革命について論じてみたいと思う。

伊東氏は、第六の革命として人間革命について言及をしている。人間革命とは精神と物質の統合であると述べている。松下幸之助塾主は、物心一如の繁栄を考えるとき、物と心が一つとする繁栄を目指す、ということと解釈できる。私は、ここに共通点を見出し、物的な繁栄と心的な繁栄が調和のとれた社会は、第六の革命を導く理念となりうると考えた。

前述のように、人間は道具そして技術を発展させ、物資を豊富に供給することで、貧困を克服してきたと言える。特に、戦後の日本を想像するとわかりやすいが、米びつが底をつきて食べるものがなくなり、子供たちが飢え死にする貧困社会においては、物資の供給は必至である。このように、物資が豊かになればなるほど、それは幸福感と結びついていると言える。

しかし、現代社会のように、物資が豊かにあって、ほとんどの人たちに行き渡っている社会において、物的な豊かさと幸福感は、必ずしも一致しない場合があるというのが私の考え方である。

つまり、物的な豊かさよりはむしろ、夢を持つことや、コミュニティーに帰属することや、好きなことを追求していくことに、人々は豊かさを感じる、各々によって幸福感の異なる多様な社会だと私は考える。

そのように考えた時、第六の革命は、物的な豊かさを十分享受しつつ、さらに、心に意識が向かう社会のことではなかろうか。そして、その心の豊かさは、常に人と人との関係性、人と自然との関係性、そして、人と物の関係性の中で見出されていく社会である。従来、心の問題は、宗教が担ってきた役割であることは周知のことであり、だからこそ、人が生きる上で宗教が見直されるということは十分ありうるし、それだけでなく、日本の伝統的な道の世界もその意義が見直される可能性は十分あると私は考えている。

3-3.科学革命の延長線上のロボットではなく、人間革命としてのロボット

安倍政権が言うところのロボット革命は、ロボットを科学革命(産業革命)の延長線上としてとらえている。すなわち、ロボットが普及することによって、現状の社会課題を解決する便利な道具立て、そして、経済成長のための政策として掲げられていると言える。ロボットの実用化への躍進力という観点で、いままで発揮されることがなかった政府の取り組みとしては高く評価されるべきであると考えている。しかし、私は、人間とロボットの関係性に対する発想を根本的に変えて、ロボットを、産業革命の延長線上のものではなく、新文明の扉を開く道具立てであり、人間革命、すなわち、物心一如の繁栄・平和・幸福のものであると再定義したいと考えている。

ここで、科学革命以降の、産業化に向けた時代の変化をおさらいしたいと思う。前述したように、科学革命は、十七世紀の西欧という特殊な場所で生じた。これによって、いわゆる近代科学が成立したと言える。それ以降、十九世紀以降の産業化および工業化の時代が訪れ、科学と技術の結びつきが強化されていくのである。つまり、研究機関や大学での科学的な研究成果が、技術として事業化されるエコシステムが構築されていったのである。そして、二十世紀半ばからは、経済成長のための科学および技術という位置づけに変化し、ケインズ政策との密な連携をとるものに変わっていったのである。つまり、経済成長のためのロボット技術は、科学革命の延長線上でとらえたロボット技術という枠組みを超えていないのである。その意味においては、安倍政権が成長戦略の一環で、ロボット革命を標榜する以上は、これの枠の中に納まるのである。

資本主義および近代科学の性質を考えるとき、人間革命としてのロボットとして再定義する意義がある。ポスト成長時代を、科学革命から人間革命への移行期だと仮定すると、ポスト成長時代、すなわち新文明の扉を開く道具立てとして、ロボットを再定義する必要がある。

人間のためのロボットを生かしていくことが好ましく、人間が人間らしく生きるために、ロボット技術は、確かな哲学をもって社会実装されていく必要がある。言葉を変えれば、人と人、あるいは、人とロボットの関係性の中で、人間性を引き出すためにロボットがデザインされるということである。

このような考え方は、豊橋技科大・岡田美智男先生の「弱いロボット」[6]というコンセプトを参考に、紹介させていただく。人と人、または、人とロボットの関係性をデザインするという視点にたった考え方である。ロボットがさまざまな機能を持ち、それによって人々の生活を便利にするために、人に対してあれもこれもサービスを提供するのではなく、人と人の関係性が円滑になったり、コミュニケーションが活性化したり、あるいは、人とロボットの関係性の中で、人の行動を促すことができるような、そのような仕掛けづくりを、ロボットを通じて行っていくという考え方である。具体例[7]を紹介させていただくと、岡田先生のラボで開発した「む~」というロボットは、高齢者施設で使ってもらえるようなコミュニケーションロボットである。しかし、これはいわゆる人と対話ができるような機能が豊富に詰まったロボットではない。「む~」と高齢者が対話をするよりはむしろ、「む~」が媒介となって高齢者同士のコミュニケーションをうながし、結果として、高齢者同士の親近感が高まるということを狙い、デザインされたものである。コミュニケーションロボットと言えば、自然言語処理を行う高性能な対話機能を持たせたものを想像する方も多いかもしれないが、コミュニケーションンの本質は、心と心の通い合いであり、これはやはり人と人のコミュニケーションが活性化するという観点の、コミュニケーションロボットとう発想が、好ましいと私は考える。このような視点は、母親と子どもの間のつながりを生む絵本であり、家族内のコミュニケーションを生む犬のようなペットと少し似ているかもしれない。次に、ゴミ箱ロボットを紹介させていただく。これは、いわゆるルンバのように自動で床やカーペットのお掃除をしてくれるロボットではない。ゴミ箱ロボットに取り付けられたセンサーでゴミを見つけて、ゴミの近くまで寄っていく。しかし、その先そのゴミを拾い上げてゴミ箱にいれるという機能を持ち合わせていないのである。ゴミの近くまで寄っていくゴミ箱ロボットの姿を見た子供は、ゴミを手で拾って、ゴミ箱ロボットに入れるのである。つまり、ゴミ箱ロボットは子供の行動を促しているという見方ができる。これは、決して、便利なロボットとは認められるものではないかもしれないが、人とロボットのインタラクションを考え、教育的な価値を考えるときに、多くの示唆がある例であると私は考えている。これは一例であるが、人間が人間のためにロボットを活用するということは、より好い共同生活のためであり、そのために人と人、人とロボットの健全な関係性のためにロボットのデザインがあるという視点に立つことが、人間革命のロボットのあり方の例である。

ロボットをはじめ、技術革新による技術の応用展開の幅はますます拡大している。資本主義社会の成長・拡大の社会の潮流でとらえられるロボットの社会実装は、従来の社会システムのままでは、効率化と便利追求、物的な繁栄のみが加速的に実現され、精神的な豊かさの実現につながらないように思えるのである。つまり、経済的な効果のみが強調されることの危険性である。ポスト成長時代であることを自覚し、経済成長のためだけにロボットを普及させていくという発想をじょじょに改めていく必要があると考えている。ロボットがこれまで人間が生み出してきた道具と性質が違うのは、ロボットが人間の意思に寄りそうことができる点である。これは、ビッグデータや人工知能の技術を組み合わせることで人間の意図を汲む、人それぞれの個別に抱く意思に基づいて情報を提供するなどということが現実的になりつつあるのだ。慎重に言葉を選べば、人の意思に寄り添うように見える動きを行うことができるということであるが、もちろんその技術の実現可能性についてはまだもう少し研究開発の時間がかかるが、理論的には不可能ではない。そのようないままでにない技術を、人間は人間のために活用することができるのか、あるいは、技術に振り回されてしまうのか、私たちは人間としての可能性を信じ、ロボットと向き合う必要があると考える。

以上のような観点から、これまでの性質の異なる新技術を受け入れ、物心の豊かさを実現する新文明のために、ロボットを再定義することが必要なのである。

岡田吉弘の論考

Thesis

Yoshihiro Okada

第35期

岡田 吉弘

おかだ・よしひろ

広島県三原市長/無所属