Thesis

選択的夫婦別氏制度論に対する私見

―権利と義務の観点から―

1 本論考の目的

―いわゆる保守・リベラル双方が論じていない視点からの提議―

第28代自由民主党総裁を選出する今般の総裁選挙において、選択的夫婦別氏(別姓とも呼ばれるが、本論考では引用を除いて別氏と表記する)[1]についての議論がにわかに盛り上がりを見せている。すべての候補者の発言を取り上げることはできないが、特に注目される候補者の発言に注目してみると、8月24日に出馬を表明した石破茂元幹事長は、「男性であれ女性であれ、姓が選べないことによってつらい思いをしている。不利益を受けている。そういうことは解消されねばならない(8月24日、立候補表明)」との問題意識を示し、「夫婦別姓になってしまうと家庭が崩壊するというなんだかよく分からない理屈がある。私はやらないという理由がよく分からない(7月29日、BS-TBS番組)」と、選択的夫婦別氏を認める発言をしている[2]。

また、9月6日に出馬を表明した小泉進次郎元環境大臣は、「首相、総裁になった暁には、選択的夫婦別姓を導入する法案を作り、国会に提出する」、「選択的夫婦別姓の議論を続けて30年。もう議論ではなく、決着をつけるときではないか(9月6日、立候補表明の記者会見)」と語り、選択的夫婦別氏を認める法案を国会に提出するという具体的行動にまで言及した[3]。

一方で、高市早苗経済安全保障相は、「家族一体とした氏は残したい(7月23日、インターネット番組)」という考えのもと、「国、地方公共団体、公私の団体また企業については通称使用届を出された方に婚姻前の氏をちゃんと使えるような環境を整備しなければいけない義務を課すものだ。できるだけ多くの方が不便を感じない、その第一歩となる法律をまず成立させたい(9月9日、立候補表明の記者会見)」と、旧姓を使いやすくするという方法によって夫婦同氏による制約を克服する旨を示した[4]。

選択的夫婦別氏については、おおまかに以下の理由によって賛成と反対が論じられていると筆者は認識している。まず、賛成派(いわゆるリベラル)としては社会生活上での支障という現実における不便さ[5]や、男女どちらの氏でもいいとはいえ婚姻の際には実に95%の女性が氏を変えるため男女平等とはいえないというジェンダー的視点[6]、そしてこれまで使い続けてきた名字への愛着という感情が大きな理由であると捉えている。一方で反対派(いわゆる保守)としては、大抵の人と場合は旧姓・通称使用で十分である(この普及と定着によって社会生活上での不便さが改善されている)こと、家族の絆や一体感が損なわれてしまうといういわゆる「家」に対する帰属意識への懸念、両親が異なる氏を用いている場合、子の氏をどちらにするか、その子にどのような影響を与えるか不安であるということが理由ではなかろうか。

すなわち、賛成派の指向するところは現在の個人の幸福であり、将来やあるいは過去に対するそれはほとんどないと言える。反対派のそれは現在と同様に将来への責任を論じるものであり、「家」という点においてある種過去に対するものも持つものである。

本論考は、氏という本論争の核について、その氏が持つ権利と義務を歴史的、そして現行の民法条文から読み解きはじめ、現在展開されている賛成・反対双方に対して別の視座を提供しようと試みるものである。より具体的には、遺産相続(財産分与)と扶助義務から氏の本義を解釈し、選択的夫婦別氏制度論争に対する出口を示すものである。

2 氏が持つ権利と義務

本節では、そもそも氏とは何であり、それが内包する権利と義務について観察することで、今日の選択的夫婦別氏制度論争への新たな視座と突破口を示すものである。

2.1 遺産相続の本義

夫婦同氏の原則は、民法第750条において「夫又は妻の氏を称する」と定められていることを根拠としている。そしてこの条文は、その意味からも、それが第4編「親族」に含まれていることからも家族とは何か、そして家族・親族であることによる権利と義務とは何かということと密接な関係があることは申すまでもないことと考える。

はじめに、家族・親族の権利と義務とは何であろうか。まず婚姻を通じて生じる権利について論じる。婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産は共有財産となるというものもあるが、より「氏」という血族・親族を語る上での核心的な権利は特定人物が亡くなった際に発生する財産分与、すなわち遺産相続の権利ではなかろうか。特に第900条で定められている遺産の相続割合である「相続分」は、婚姻関係を結んでいるか否かによって大きな分岐をするものである。

そのことから、ここでは遺産相続とは本来どのような機能を担っているものかについて焦点を当てることとしたい。今回は、それが完全に我が国の思想と一致することはないことに注意しつつ、東洋法、中華圏の発想方法について触れ、現代日本への示唆を獲得したい。というのも、清(1644年から1912年までの帝国)の時代においては「父子は至親なり。形を分ちて気を同じくする」という「分形同気」という考えのもと[7]、年長の男子がその家を継承するというように、戦前までの我が国の「家制度」と類似した家の継承が行われ、この家制度は廃されたとはいえ現代の夫婦別氏制度論争における反対派が挙げる理由の一つの淵源ともなっているためである。

東洋法制史を専門とする鈴木秀光京都大学法学研究科教授によると、清における「姓」とは父から引き継ぐ気の名前であって、宗法社会においてその気は男子からしか子孫に承継(ここでは、祖先から子孫へと引き継いでいくことの意)できないものとされた。そしてその姓を引き継いだ男子は、父の死に伴って次の3つを承継する。まず、「人」という人格そのものを引き継ぐ。これは「管業来歴」[8]というようにその者が生業とする仕事が家系によってある程度規定されていた社会であることを踏まえたものであると考えられるが、言わばその家の家長となるものとして社会的役割がそのまま承継されるとされたのである。次に、祭祀を承継した。この祭祀とは、父や先祖を祀ることで、今の自分が父や先祖を引き継いだものと再確認する行為を指す。現代の我が国で考えれば、故人の葬式や先祖の年忌法要を行うものを想像すると判りやすいのではなかろうか。そして最後に、財産を承継する。これこそが相続であるのだが、相続の背景・理由は前述の祭祀を行うための経済的な裏付けとされたのである[9]。すなわち、遺産を承継する理由は、もちろん生業という社会的役割を故人となった父が担って来たものを滞りなく実行するということもあろうが、より本質的には先祖のための祭祀を行うための資金でもあったのである。

清という他国の、そして過去の考え方ではあるものの、明治以来の家制度において家長は「人」「祭祀」「財産」を継承して同様の役割を果たす社会的装置として機能し、期待されていたことを考えると、このような遺産相続の背景から今日展開される「氏」の議論に対して得られる示唆は大きいのではなかろうか。

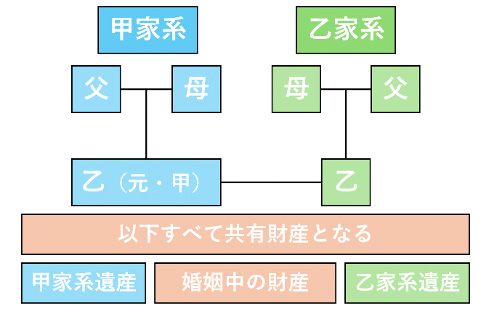

すなわち、現時点の夫婦別氏論争においては、それに賛成であろうと、伝統的な「家」の価値観を理由に反対であろうと、相続に対する視点が薄いものであると指摘できるのである。より具体的には、夫婦別氏に賛成である場合、生来の氏を用いつつ将来的には婚姻関係を結んだ相手方の一族の財産をも継承する可能性を持っており、自らが所属の意思を示した氏の射程範囲外の権利を獲得するのである。例えば、甲氏が乙氏と婚姻関係を結び、別氏を選択した場合、乙氏の一族が亡くなり乙氏が承継した財産が、巡り巡って甲という家系で居続けると選択した甲氏の財布に入り、乙氏の家系が未来へと托してきた祭祀の裏付けとなる財産が甲の家系に流出するのである。この場合、甲氏は甲という家系で居続けたいという個人的な自由や権利のみを主張して、乙の家系に対する義務を果たさない「権利過剰」な状態を惹起していると言えるのである。

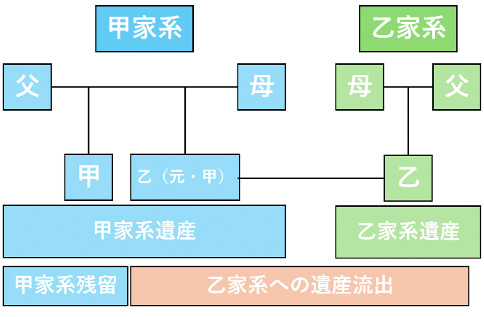

一方で、「家」という伝統的価値観を理由として夫婦別氏に対して反対の意を示すのであれば、婚姻に伴って氏を変更し、もはやその家に属していない者が遺産相続の際に立ち現れるという現状の相続分に対して、その矛盾を追求しなければならない。民法第900条4号においては、「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。」と定められているが、故人や先祖の祭祀を担う機会の多い長子の優越は認められていないのみか、婚姻によって生来の氏を変え、別の氏=家系に属すると決めたものに対しても同等の相続分という権利を認めているのである。これは前述した夫婦別氏賛成の未来と同様に、別の家系に財産が流出するという事態を招いていると言え、本当に伝統的価値観を根拠とするのであればこの改正をも訴えることが筋の通ったものであると言えるのではなかろうか。

家系ごとに分かれていた遺産が混ざる。

この場合、乙家へ入った乙(元・甲)を経由して甲家の財産が流出する。

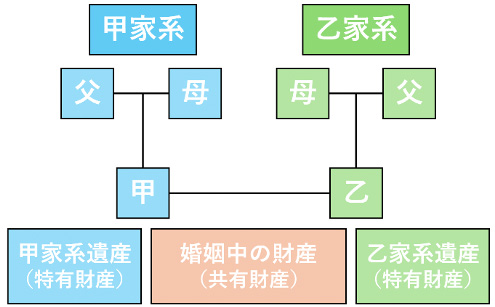

家系を示す氏に基づいて、遺産は特有財産として扱うこととする例。

2.2 扶助義務との整合性

次に、家族・親族の義務とは何であろうか。民法第4編「親族」第1章総則に属する第730条においては、「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。」と、親族間の扶助義務を定めている。また、第752条においては「直系血族及び同居の親族は、互いに扶たすけ合わなければならない。」と、婚姻前は全く血縁のない夫婦であっても、姻族となるため、婚姻によって扶助義務が生じることが定められている。すなわち、配偶者の親や兄弟も婚姻によって親族となるのであるが、これを扶助する義務が発生するのは氏という家系同士が婚姻によって交りあうことによって、それがどちらか一方の氏(例えば甲)を選択したとしても中身としては元の氏以上の意味を持つもの(甲+乙)となるからである。これによって家系が分離したままではなく、形としてはどちらかであっても、実際上は2つの家系を連繋させる記号となるのである。

そのような理解をしたとき、夫婦別氏制度を導入した際の扶助義務はどのようなものとなるのであろうか。夫婦別氏とは、双方が生来の家系で生活を継続するという意思表示である。このことから考えると、甲氏と乙氏が婚姻関係を結んだ場合、お互いの扶助義務は夫婦の扶助義務を定めた752条を背景として発生することには議論の余地はないものの、家系を分離したままにするという意思表示をしているのだから配偶者の親や兄弟が「親族」と判断できるかについて問題が生じるのではなかろうか。

前項において述べたように、夫婦別氏を選択するのであれば相手方の一族が承継してきた財産を受け取る理由と権利を保有しない、と筆者は考える。これは逆から見れば相手方の先祖への祭祀を行う経済的裏付けを持たないことを意味し、延いてはこれまで夫婦同氏を通して家系を同じくすることによって生じてきた配偶者の親や兄弟という「親族」との分離を意味するため、相手方血族に対する義務をも課されないということが導出できる。

選択的夫婦別氏制度を議論し、その相続分について考えるのであれば、特に婚姻時の親族を再定義する必要性が生じると筆者は考えるのである。

2.3 「名」と「分」を一致させること

蛇足となることを恐れずに本項を執筆する。筆者が前述の東洋法史の講義を鈴木教授から受講し、今でも自らの血肉となっていることは「名分論」という考えである。名分の概念は、『論語』顔淵篇において示された以下のものがつとに有名である。

「斉の景公が、政治について孔子に質問された。孔子はかしこまってこたえた。『主君は主君らしく、家来は家来らしく、父は父らしく、子は子らしくあれ、ということでございます』。景公が言われた。『なるほど。もし本当に主君が主君らしくなく、家来が家来らしくなく、父は父らしくなく、子が子らしくなかったならば、米があっても食べられなくなる」[10]

この意味において、現在展開されている選択的夫婦別氏制度論は「名」と「分」が一致しているだろうか。氏を選択することによって、氏の射程を超えた権利や義務が発生しないだろうか。筆者は、前項に積み上げた論理の甘さや他の視座や問題点がある可能性について認めたうえで、まずは相続分と扶助義務という夫婦別氏によって生じうる実際面の問題について広く議論を行い、延いては家族とは何か、氏とは何かについて現代日本としての答えを導きだすことが必要であると考えるのである。

3 選択的夫婦別氏論の出口

「氏」とは、古代社会においては同族集団を指し、現在においてもその家に引き継がれる家としての名前、家系であることに変わりはない。「姓」もまた「かばね」であり、血筋としての集団を表すものである。「Family name」とも言うように、まさに自らがいずれの血筋や家系に属するかを示す記号こそが「氏」なのであり、これはいくら個人主義の社会になったとしても変化する/させるべきものではないものである。

逆にいえば、「氏」がその字句的、歴史的、実質的な意味から乖離しては単なる個人を識別する記号でしかなくなり、それは選択的夫婦別氏制度賛成論者(いわゆるリベラル、個人主義者)にとっては逆説的にその個人がわざわざ自らの生まれ持っての氏に固執する意味を失い、「氏」はアイデンティティ足りえなくなるのである。

このことと、第2節で論述した「氏が持つ権利と義務」という歴史的に紡がれて来た氏の本義を顧みたとき、筆者は選択的にであっても夫婦が別の氏を名乗れるというような「権利のみ解放する」ことには反対なのである。

現時点で、筆者が拙いながらも考える選択的夫婦別氏制度論争の出口は次の2つである。一つ目に、夫婦同氏を堅持した上で、これまで認められてこなかった長子の相続分における優越を認め、また氏を離れたものに過剰に与えられてきた相続分という権利と扶助という義務を減らすことである。しかしこれは、出口として挙げておいて言うことではないが、権利の剥奪の側面が非常に強く、氏の本義への復帰=家制度の完全なる復帰の観を惹起させるため、現実的な解決策とはならないだろう。あるいは、氏の本義とまでは行かないまでも、いわゆる伝統的価値観のみを前面に押し出し、夫婦同氏を絶対防衛ラインとすることはできよう。しかしその場合は、本当にそれが「伝統的」であるかという疑問符が付きまとい続けるということに留意する必要がある。

二つ目に、第2節で示したような氏の持つ「義務」と整合性をとり、これを実施することを受け入れながら選択的夫婦別氏を主張することである。これならば、どちらの家系かをその義務を含めて考える機会が、婚姻時と出産時(子が氏を選ぶのであればその時期)に生じるため、伝統的とされる家の価値観を保持するどころかある意味強力なものとしながら夫婦別氏を認めることができよう。しかし、この場合は同居であっても配偶者の親や兄弟は親族から外すという議論の可能性を持つため、家族の絆とは何か、そもそも家族とは何かについて考える必要が出てくると考えられるし、それが殺伐としたものになることもあることに留意する必要がある。一歩引いて考えれば、それはその家庭内で決めることであり、国家が法律という比較的上位で効力の強い規則を用いて定義するものなのか、ということも現代社会においては考えなければならないのであろう。

以上、筆者は特段家族問題や家、夫婦別氏の専門家ではないが、自由民主党総裁として選出される候補によってはこの議論に決着がついてしまうという状況のなかで権利ばかりが際限なく膨張することなく、また氏を家族論の枝葉のように扱うことなくその本質を耕すことを目的に本論考を執筆したものである。

なお、今後現時点あるいは歴史上において夫婦別氏制、選択的夫婦別氏を採用している諸外国の実例を踏まえつつ、検討を加える必要があることを最後に附言する。

参考文献

脚注

[1] 一般に選択的夫婦別「姓」制度と呼ばれることもあるが、民法などの法律上は「姓」や「名字」のことを「氏」と呼んでいる。本論考は、家制度論や夫婦同氏の弊害といった社会的視点だけではなく、現行の民法条文なども踏まえて論じるため、夫婦別「氏」の表記を用いる。参照:法務省「選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について」

(参照日:令和6年9月12日)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html

[2] 日本経済新聞「自民党総裁選「夫婦別姓・家族観」発言を追う【更新中】」(令和6年9月12日0:00最終更新)

(参照日:令和6年9月12日)

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA0112Y0R00C24A9000000/

[3] 同上。

[4] 同上。

[5] 旧姓・通称使用は拡大・定着しており学術や経済活動上の不便さは解消されているとの見方もある。しかし日本経済団体連合会(経団連)は、「通称使用は日本独自の制度であることから、海外では理解されづらく、寧ろダブルネームとして不正を疑われ、説明に時間を要するなど、トラブルの種になることもある。」として政府に対して選択的夫婦別氏への法改正を要望している。一般社団法人日本経済団体連合会「選択肢のある社会の実現を目指して~女性活躍に対する制度の壁を乗り越える~」(令和6年6月18日)

(参照日:令和6年9月12日)

https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/044_honbun.html#s5

[6] 令和4年時点。内閣府男女共同参画局「夫婦の姓(名字・氏)に関するデータ」

(参照日:令和6年9月12日)

https://www.gender.go.jp/research/fufusei/index.html#:~:text=%E7%B5%90%E5%A9%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E5%A7%93%E3%82%92,(2022)%E5%B9%B4%E6%99%82%E7%82%B9%EF%BC%89%E3%80%82

[7]『通典』巻167。(鈴木秀光「令和元年後期 東洋法史 第9回 「家族と相続(1):分形同気」配布資料」)

[8]「骨が管業であるように、皮もまた管業なのである。祖先から代々相続されてきた骨があるように、代々相続されてきた皮もある。」というように、清朝において業とは今日のような排他性はなく、単に収益をあげるものという認識ではあるが、自らの正統性は来歴の正統性をもって示すものとされた。前掲、鈴木秀光「令和元年後期 東洋法史 第14回 「売買と所有(2):管業来歴」配布資料」。

[9] 前掲、鈴木秀光「令和元年後期 東洋法史 第9回 「家族と相続(1):分形同気」配布資料」。

[10] 貝塚茂樹編『孔子 孟子』(中央公論社、1966年)。鈴木秀光「令和元年後期 東洋法史 第8回 「律の体系(6):名分論」配布資料」より孫引き。

落合拓磨の論考

Thesis

Takuma Ochiai

第44期

落合 拓磨

おちあい・たくま

Mission

日本海ベルトの確立を通じた持続可能な日本列島の構築