Thesis

松下むめの夫人

~経営の神様の女房であり共営者~

1、松下むめの夫人について

1896年(明治29年)3月3日生-1993年(平成5年)9月5日 97歳没

兵庫県淡路島浦村(現在の淡路市北東部)にて自家貿易を生業とする井植清太郎・こまつの次女として出生。(8人姉弟の2番目) 浦高等小学校卒業後、大阪・船場の旧家に奉公に出る。

2、むめの夫人のルーツ

井植家の父:井植清太郎

家業の農家を嫌い、「清光丸」という千石船で大阪・九州・朝鮮をまわることを生業とした。海の荒くれ者を相手にまとめ上げる剛直な性格であった。海の男らしく豪快で入ったお金はすべて使い切るような生活。月の半分は家にいることがなかったからか、子供たちを大切に優しい父であったとむめの夫人は振り返る[1]。

井植家の母:井植こまつ

洋服・着物も手作りできるほど裁縫上手。井植清太郎はほぼ海の上で留守にしており、子育てはこまつ一人でこなすこととなった。礼儀・挨拶など、しつけは厳しかった[2]。

むめの夫人の男勝りで挑戦的・前向きでひとを喜ばせることが好きな性格は父清太郎から[3]、礼儀作法・心配りの面は母こまつ譲りであった[4]。

3、結婚と創業、家族経営

1915年(大正4年)5月、大阪松島の八千代座前にてお見合いをすることになる。他にも多数かつ好条件の縁談があったが、条件が良いとは言えない塾主との結婚を、顔も見ずに決めた。塾主には家族や守るべき田畑や家屋敷は無く、お金・財産も皆無。将来性も未知数だったが、だからこそ何でも挑戦できるし気楽に嫁げるということが決め手だった。まさに挑戦的・前向きの性格を表した決断であった。二人は4ヶ月後の1915年(大正4年)9月に結婚、幸之助塾主20歳、むめの夫人19歳である[5]。

1917年(大正6年)大阪に生野区猪飼野にて塾主、むめの夫人、井植歳男の3人に大阪電燈株式会社の同僚2人を加えた5人で事業が始まった。1918年大開町に引っ越し、正式に創業となるが、最初の形態は家族経営であった。むめの夫人は部品の組み立てや経理を担当した。塾主は社長・技術統括、歳男は職工・後の東京駐在所担当など、三人の役割はそれぞれ違った。

4、家庭でも会社でも大番頭

むめの夫人は子供のころから算盤や計算が得意で家計簿をしっかりつけていた。経理担当として天引き貯金と月々の予算建てで手堅い運営をした一方、給与はピカピカの新券で支払うなど、感謝の気持ちを込める心配りをした。事業が始まった頃、家賃の支払いがどうしてもできずに大家さんにそのことを伝えに行った。大家さんは律儀な姿勢に感銘を受け、快く家賃支払いを猶予した。

また塾主の風呂代2銭(現在の価値で約400円)すら渡せない時期もあった。何とかその場を誤魔化したむめの夫人であったが、あの頃が財閥指定や公職追放の頃よりも困ったと振り返っている。しかしそんな状況下に於かれながらも、むめの夫人には何とかなるという自信があった。塾主にとってその様な明るい夫人の存在は後顧の憂い無く技術改良・商品開発に集中できる状況が自然と作られていたのだろう。まさに内助の功の実践者であり、公私ともに松下の「大番頭」であったと言えよう。会社の経理は後々、井植祐郎に引き継いでいる。

5、家族主義経営

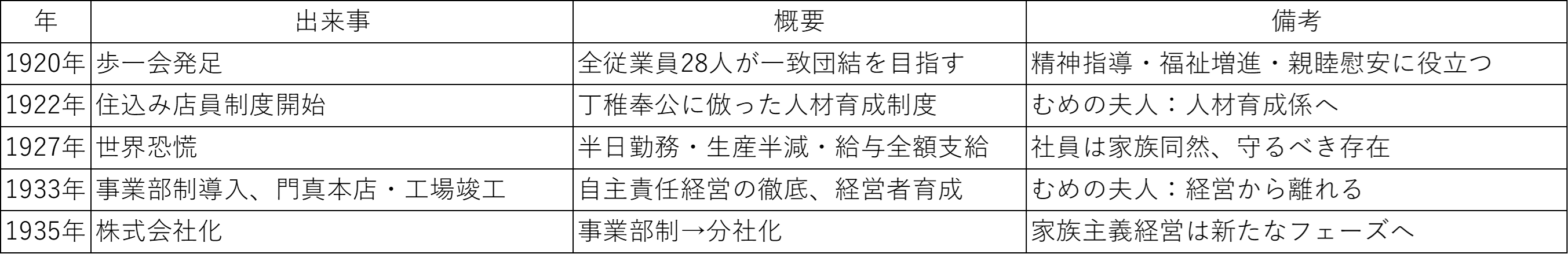

松下電器はその後家族経営から、社員も家族とみなすような家族主義経営ともいうべき形態へ移行をしていった。主な出来事は下表のとおりである。

大開町での第一次本店・工場の竣工から本店内での住込み店員制度が始まった。松下夫妻と店員は起居を共にし、礼儀作法や心構えを厳しく指導育成された。むめの夫人は店員の身の回りの世話や賄、新人教育といった人材育成を担った。店員には様々な制約が課せられたが、月に二度の休みの際にはすき焼きが出されるなど、家族としての慈愛をもって育てられたのである。むめの夫人はまさに社員の母としての働きをした。その松下電器一家は社会運動や労働組合運動が激しくなりつつあった1920年に松下電器の将来は全員一体の精神から、と「全員が歩みを一つに」を目指した全従業員28人が歩一会の結成をした。従業員の福利増進、融和親睦の機関とし、遠足や運動会など様々な行事が行われた[6]。物づくりの松下電器と人づくりの歩一会はまさに表裏一体として会社を発展させたのだろう。家族主義経営は1933年の門真移転まで続き、その後事業部制へと移行していくことで家族から一人一人が経営者の考えを、とまた新たな局面へと変わっていったのである[7]。

6、塾主とむめの夫人にとっての「家族」

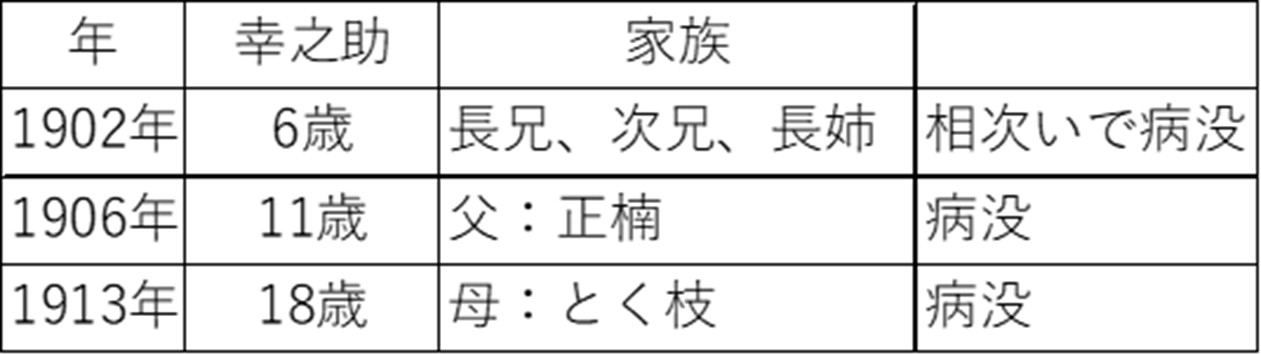

塾主は「孝行をしたいときには親はなしとはよく言ったものだ、片親だけでもせめて生きていてくれたならば」[8]と回想している。若くしてほとんどの家族を立て続けに失い、手元には47基の位牌が残された。更に塾主自身、身体が丈夫ではなく不安を抱いており、先祖をきちんと祀る為にも結婚を急いだ。

対してむめの夫人は大家族の中で次女として、八人姉弟の二番目としての役割をもって幼少期から過ごしてきた。下の6人の弟妹たちを育て、船場の旧家で女中として修業をしたむめの夫人の力はここで遺憾なく発揮されたのである。塾主とむめの夫人がここまで社員愛=家族愛をもって接したのには、「家族」へのほかならぬ特別な思い入れがあったからであることは言うまでもないだろう。わが子同然の社員たちへの挨拶や礼儀作法に厳しかったことは社員教育においても外に出る以前に人としてどうか、松下の人間としてどうか、より良い商品を作ることや社員をただ育てることではなく、人間を育てることに重きを置いていた松下家の思いがまさに反映されていたと言える。

7、むめの夫人は共営者

塾主はむめの夫人を「共営者」[9]と表現した。住み込み共同生活、同じ釜の飯、毎朝の掃除、書道や茶道、礼儀作法伝統…松下夫妻にとっての当たり前にやってきたことである。松下政経塾の基礎部分は、ビジョンを描き実践を続けながらも人間力を育てていくことの大切さや日本伝統精神であると考える。むめの夫人の存在や生き方は松下電器や松下政経塾の「人を育てる」ことについて、目に見えないところに影響を及ぼしているのではないか。松下政経塾の研修は、二人の当たり前にやってきたことをまずやってから何かをつかみに行ってほしいという願いが塾主研究を通して垣間見ることができた。だからこそ塾生は与えられたことをただ単にこなすのではなく、一つ一つに心を込めて意味を噛みしめながら研修活動に励んでいかなければならないと考える。そして塾主は生涯を通して松下電器、PHP、松下政経塾建塾と、自身やりたいことに没頭することができた。それは裏でむめの夫人の支えが続けてきた歴史でもある。だからこそ塾主は松下政経塾の五誓において「感謝協力の事」を最後に記すことで我々に日々の活動が誰かの行いによって支えられていることを忘れるなと伝え続けているのだろう。

おわりに

塾主研究を進める中で二人の長男:幸一さんが生きていたら、松下電器や松下政経塾にとってもどう変わっていたのだろうか、とふと思った。大阪三越の赤ん坊審査会最優良児であり、期待の大きかった我が子を失ったことは生涯最大の悲しみであったろう。塾主はもしかしたら塾に集う若者に幸一さんを重ねていたかもしれない。幸之助塾主の深い愛情、むめの夫人の人づくりの思いに報いる為にも、感謝の念を忘れず日々の活動に勤しんで参りたい。

引用

[1]『難儀もまた楽し』松下むめの P26~31

[2]『難儀もまた楽し』松下むめの P34~47

[3]『神様の女房』高橋誠之助 P15~16より

[4]『神様の女房』高橋誠之助 P21~22より

[5]『難儀もまた楽し』松下むめの P58より

[6]『私の行き方考え方』 P16~17より

[7]『パナソニック100年史』パナソニック(株)百年史編纂委員会

[8]『パナソニック100年史』パナソニック(株)百年史編纂委員会P37~39、P96より

[9]「1976年3月15日放送 松下幸之助 鈴木健二『この人と語ろうインタビュー』」より

参考図書

『松下幸之助発言集』

『私の行き方 考え方』松下幸之助

『松下幸之助「根源」を語る』下村満子

『神様の女房』高橋誠之助

『難儀もまた楽し』松下むめの

『「繁栄の哲学」を貫いた巨人 松下幸之助』渡部昇一

『パナソニック100年史』

渡邊真太朗の論考

Thesis

Shintaro Watanabe

第43期

渡邊 真太朗

わたなべ・しんたろう

Mission

首都機能等移転を含めた地方分散社会の実現