Thesis

日本における社会的包摂の実現に向けて

1. はじめに

私は、障がいの有無や特性にかかわらず、誰もが<生>の充実を感じられる社会を実現したい。

この想いの原点には、知的障がいのある兄の存在と、兄と共に葛藤してきた母の姿がある。また、社会人時代に、頑張っているのに精神を病み、仕事を離れざるを得なかった同僚たちの姿も、私を突き動かす存在だ。

障がいのある人にとって生きやすい社会は、障がいのない人にとっても生きやすい社会ではないか。そのような環境を、働く現場から実現できないだろうか。

これが、私が人生をかけて向き合い続けていきたい問いである。

2. 統計から見た日本の現状

2.1 日本人の「障がい」に対する眼差し

大阪市立大学大学院の野村恭代准教授の研究[1]によると、日本は「障がい者と関わったことがない」と答えた人の割合が他国に比べて突出して高く、51.9%であることが示されている。これは、日本を含む7か国(スウェーデン、アメリカ、イギリス、中国、台湾、インド)を対象に実施された調査だが、残る6か国では「関わったことがない」と答えた割合がいずれも30%未満であったことを踏まえると、日本人の障がい者に対して距離を置く姿勢が見えてくるようだ。

また同調査では、「障がい者施設・事業所などとかかわりをもちたい」と答えた人の割合も日本は26.2%と、7か国の中で最も低い結果となった。さらに「精神障害者施設・事業所などが居住圏内に建設されることについてどう思うか」という問いに対しては、約8割が「反対する」「どちらともいえない」と回答し、「賛成する」は7か国中で最も少なかった。

この結果を、読者の皆さんはどのように感じるだろうか。

私は、多くの日本人が、障がい者に対して「自分とは異なる存在」「理解しがたい存在」「自分とは関係のない存在」といった印象を抱いているのではないかと考察する。野村准教授は次のように述べている。「地域住民の人たちは、これまで障害理解や人権啓発の講座などで、『精神障害とはこういう障害』という知識は得ています。けれど、知識を得ることと、施設を受け入れることは別問題なのです。いくら知識レベルでの理解があっても、差別偏見はなくならない。」そして、状況を改善するためには、幼いころから日常の中で障がいのある人と共に過ごし、互いに存在を当たり前のものとして受け入れることが重要だと提言している。

次に、障がいの種別によって、世間の見る目は変わるのだろうか。

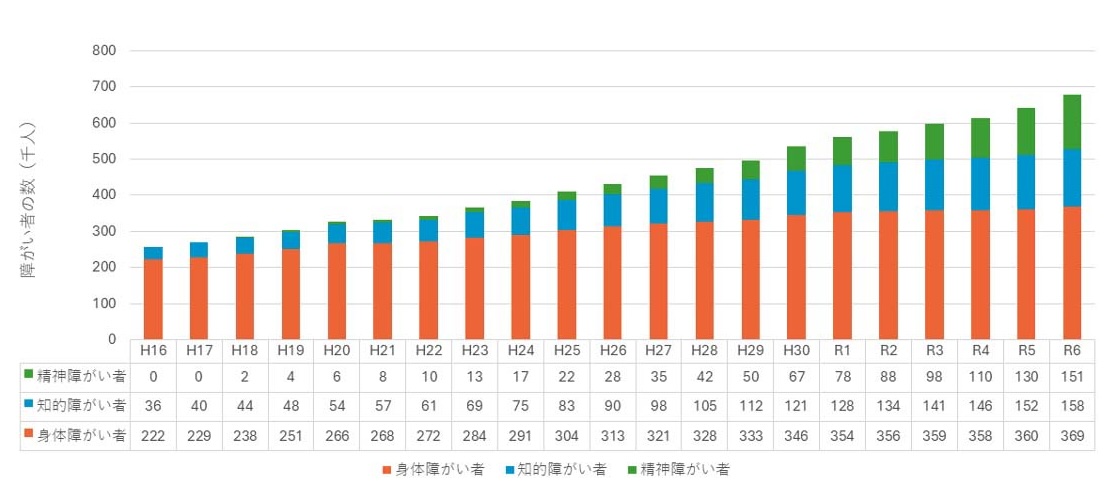

内閣府の統計[2]よると、障害種別で比較した場合、精神障がい者の数が最も多く、身体障がい者は423.0万人、知的障がい者は126.8万人、精神障がい者は614.8万人とされている。また、65歳未満の割合を見ると、精神障がい者が64%であり(身体27%、知的85%)、人数でいうと現役世代の精神障がい者が最も多いことがわかる。

それにもかかわらず、企業で雇用されている障がい者の数は、精神障がい者が最も少ない。このことから、障がい者雇用が拡大してきたとはいえ、実際には身体障がい者に偏る傾向が続いており、精神障がい者の雇用には十分につながっていない現状が浮かび上がる。これは、精神障がいが外見からはわかりにくく、周囲の理解を得にくいことから、雇用機会から排除されやすい状況にあるのだと考えられる。

図1:雇用されている障がい者の数の推移(内閣府の統計を元に筆者作成)

2.2 日本人は幸せに働けているか?

令和6年版厚生労働白書[3]によると、仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合は、82.2%である。また、精神疾患の外来患者の数は年々増加傾向にあり、2022年度の精神障害による労災請求件数と認定件数は、過去10年間で2倍以上増加し、過去最多となった[4]。メンタルヘルス不調による休職者の割合や休職者がいる事業所の割合も増加しており[5]、日本人にとって、こころの健康を保ちながら働くことが難しくなってきている現状が想像できる。

3. 現場で感じる日本の現状

3.1 企業サイドの本音

私はこれまで、日本全国の60社以上の民間企業や社会福祉法人の経営者・採用担当者にインタビューし、障がい者や特別なケアが必要な人の雇用に関する率直な意見を聞いてきた。その中で実感したのは、企業規模によって状況や価値観が大きく異なるということだ。

経営が安定している大企業では、障がい者雇用や合理的配慮への理解が浸透し、働きやすい環境づくりが進んでいるところも多い。一方で、一般雇用の社員とは職場を分ける、交流が少ないなど「障がいの有無を超えて混ざり合う」意識はあまり感じられなかった。多くの企業が、法定雇用率の達成や全社員が働きやすい環境を整えることを目的としており、社会的包摂の意義まで踏み込む企業は少ないのが現状であると感じている。

一方、中小企業から聞こえてくるのは「大企業なら余裕があるが、中小企業には…(難しい)」という声だ。「業務を切り出すのが大変」「採用したいが現場が反対する」「指導する暇がない」。中には、「納付金を払う方がまし」「入れたところで誰が世話をするのか」という厳しい意見もあり、言葉を失うこともあった。こうした現場の本音を受け止め、理想論だけでは太刀打ちできない現実の重さを認識することが必要だと感じた。

規模や地域を問わず、多くの企業に共通していたのは、精神障がいへの不安である。「接した経験がない」「身体・知的障がいより理解しにくい」「会社にとってリスクが高い」といった声が多く、精神障がい者の雇用を巡る溝を埋める必要性を強く実感した。前章でも言及した通り、法定雇用率を充足していても精神障がい者採用を避ける傾向が強いことが、現場の声からも明らかとなった。

3.2 障がい当事者の本音

障がい当事者の本音はどうだろうか。発達障がいや精神障がいのある人を支援する就労移行支援事業所で勤務していた頃(2023~2024年)、卒業後半年以上経った利用者にアンケート(52名)とインタビュー(20名)を実施した。

会社から受けている合理的配慮としては、休憩時間の柔軟化、指示のテキスト化、段階的な業務依頼、定期的な面談など、費用や人員負担の少ない内容が多かった。また、本人持参のイヤーマフなどの活用や、短時間休憩・気分転換・業務後は仕事をしないといったセルフケアを実践している人も多かった。

働く上での困りごとには「仕事が少なく手持無沙汰」「忙しすぎて休日は何もできない」「受け入れられていない感覚がある」「配慮がない」など、様々な声があった。一方、一般就労から障がい者就労に切り替え、気持ちが楽になったという人もいた。面接で弱みを正直に話しやすくなった、できないことが特性として理解される、人間関係への配慮が増えるなど、周囲の受け止め方が変わったとの意見が印象的だった。

働き始めた変化として、回答者の59%が「経済的に安定した」、54%が「新しいスキルや能力が身についた」、46%が「自分に対する自信が芽生えた」と回答。それと同時に、経済的不安を抱える人も多く、年収は「150万円未満(年金を含まず)」が最も多い結果となった。契約社員雇用が多く、契約満了時に継続されるかが不安要因となっていた。多くの企業が1年契約を採用し、中にはリスクヘッジとして原則5年間は毎年更新とするケースもあった。

これらの調査結果を通じて、当事者が社会性やセルフケアを身につける必要性を感じると同時に、社会側が多様性や特性をより包摂できるようになれば、障がいの有無に関わらず多くの人が活躍できるようになるのではないかと感じた。

4. 社会的包摂をめぐる問い

4.1. 目指す社会と現状の差

4.1.1.「障がい」により可能性が狭められる社会

企業や当事者の声を聴くなかで実感したのは、本当の意味での社会的包摂は、いまだ十分に実現されていないということである。

日本の障害者政策の歩みを振り返ると、「施設での保護」から「地域移行・地域生活の支援」への変革の歴史であったと言える。戦後は「救貧」を目的とする保護政策のもと、地域から隔離された入所・入院が加速したが、1980年代以降はグループホームの設立など、障害者の地域生活を支える仕組みが徐々に整備されるようになった。2000年以降は、措置制度から契約制度への移行をはじめ、障害者自立支援法や障害者総合支援法の施行など、「障害者がふつうに暮らし、ふつうに働ける社会」の実現を目指す改革が進められてきた。

しかし、こうした先人たちの努力を踏まえても、現状は依然として目指す社会への通過点にすぎないと私は考える。

たしかに、かつて働く場がなく社会的に孤立していた障がい者は、今では就労支援事業所や特例子会社、障がい者雇用など、多様な形で働けるようになった。ただ、そこには「(健常者とは違い、)障がい者にできるのはこの程度だろう」という無意識の思い込みが存在しているようにも感じられる。社会福祉法人恩賜財団済生会理事長であり、ソーシャルファームジャパン理事長でもある炭谷茂氏は次のように述べている[6]。

「福祉的就労は、賃金が低く、障がい者の経済的自立に至らないケースが多く、訓練的な側面が強い。障がい者にとっても、社会福祉施設での就労は、受身的な利用者であり、主体的な労働者としての『生きがい』をなかなか感じることができない場合が多いのです。」

特性によって支援を必要とする人はいるし、すべての障がい者が労働に意欲的なわけでもない。しかし、支援を受ける立場であっても、誰かを支えたり、他者との関わりの中で生きている実感を得たりすることは可能である。「人から喜ばれる」「人から認められる」そのような経験が、人間が豊かに生きるうえで重要だということは、多くの人が実感しているはずだ。障がいの有無や特性にかかわらず、誰もが<生>の充実を感じられる社会を実現するために、私は、この“障がい”に対するステレオタイプを打破していきたい。

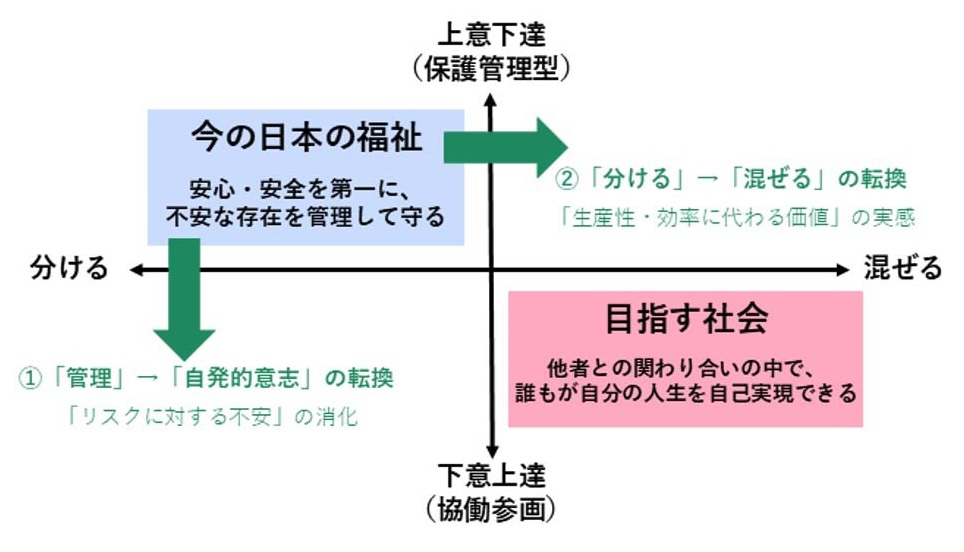

4.1.2.「分ける」思想が生きづらさを助長する

現在の日本の福祉は、特別な支援を必要とする人を「分離・管理」する傾向が強いのではないだろうか。効率性や経営上の合理性、あるいは当事者の心理的安全性といった肯定的な側面がある一方で、「違いを受け止めるのではなく、排除する」傾向に結びつく側面も否めない。

そもそも人間は、きれいに分類できるほど単純な存在ではない。人は誰しも多様であり、同じ人は一人としていない。人間そのものに目を向けるのではなく、特定の属性や一側面のみに着目して「分ける」「隔離」を進めていけば、最終的には異質な存在が許容されない社会へと近づいていく。それは多くの人にとって、生きづらい社会ではないだろうか。

歴史を振り返れば、優生思想に基づくナチス・ドイツのホロコーストや強制的な安楽死政策、日本における優生保護法などが、その典型的な例である。「分ける」思想の対象は、障がいだけにとどまらない。国籍、人種、性別、年齢といった違いもまた、人間性の否定や人権の軽視へとつながり得る。

属性で分類することによって利用できる福祉サービスは、「分ける」ことの肯定的な側面と言えよう。しかし、人間が本来的に多様であるがゆえに、制度の枠から外れ、こぼれ落ちてしまう存在もある。また、就労支援事業所や特例子会社、障がい者雇用制度などは、障がい者の働く機会を保障する上で重要な仕組みである一方で、障がいのない(とされる)人々と職場を「分ける」ことが、第二章で述べたような「障がい者と関わったことがない」日本人の多さに繋がっているとも考えられる。こうした現実を踏まえたうえで、誰もが人間らしい<生>の充実を感じながら生きられる社会の実現を追求したい。

そして、特別な支援が必要な人を「管理」しようとする発想は、リスクに対する不安の表れであるとも読み取れる。このリスクとは、日本人の「人様に迷惑をかけてはいけない」という価値観とも繋がっているのではないだろうか。この言葉は日本人の慎ましい生き方を表しているのかもしれないが、裏を返せば「人間は自力で生きていくべき存在である」とも解釈できる。日本は「家族依存型福祉国家」とも言われるが、支援が必要な人を家庭内や施設内などの閉鎖的なコミュニティで囲い込み、周囲に頼ろうとしない傾向が強いように感じられる。哲学研究者の近内悠太氏は著書[7]の中で「誰にも迷惑をかけない社会とは、定義上、自分の存在が誰からも必要とされない社会」だと述べる。誰からも必要とされず、助け合うこともない生き方は、人々を幸せにするだろうか。

障がい当事者である中野まこ氏は、著書のなかで次のように語っている[8]。

「『守られた生活』『管理された生活』の対極にあるものは、自分の生活に関して自分がリーダーシップを取れることだと思います。私たちは毎日の生活の中で、何百回もの選択と決定をし、ときには失敗もしています。しかし、障害者であるということで、選ぶこと、決めること、決めたことに責任を持つことが経験できずにいる人が多くいるのではないでしょうか。(中略)たくさんの失敗もしました。身の危険を感じるようなこともありましたが、その失敗さえも新鮮でした。自分の生活を自分でつくっているという感覚は、私を生活の主体者であると感じさせてくれるのです。」

他者に迷惑をかけるリスクが、人間の幸せの追求を妨げてはいないか。東京大学の熊谷普一郎教授は「自立とは依存先を増やすこと」と提言している[9]。誰もが、他者との関わり合いの中で生の充実を感じられる社会とはどうすれば実現できるのだろうか。

図2:「今の日本の福祉」と「目指す社会」(筆者作成)

4.2. ソーシャルファームの可能性

社会的包摂を実現する手段の一つとして、私はソーシャルファーム(social firm)の可能性に注目している。ソーシャルファームとは、障がい者や労働市場で不利な立場にある人々(難病患者、高齢者、母子家庭の母親、引きこもり、刑務所出所者、薬物依存症、ホームレスなど)に有給雇用の機会を提供する社会的企業である(Social Firms Europe(CEFEC)[10]による定義)。すなわち、「障がいの有無や特性にかかわらず、誰もが共に働ける場所」だ。

その特徴の一つは、市場志向の商品やサービスを提供し、ビジネスとして事業収益を得ながら社会的使命を達成する点にある。一般的な慈善活動や公金頼りの福祉事業とは異なり、収入の半分以上を収益から得ることを原則とし、経済的自立と社会的包摂を両立させる。

二つ目の特徴は、当事者と一般労働者が同一の雇用条件・賃金・権利義務で働くことだ。国ごとに当事者の割合の基準があり、例えばドイツでは従業員の25~50%が障がい者等であることが求められる。生産能力にかかわらず十分な賃金が支払われ、機会も平等に与えられる。

ソーシャルファームは、1970年代のイタリア・トリエステで誕生した。背景には、精神科医フランコ・バザーリア[11]による精神医療改革がある。当時、サンジョバンニ精神科病院では、患者が劣悪な環境で長期収容され、無給労働を強いられていた。1971年に院長となったバザーリアは、精神科病院を廃止し患者を地域に戻すことと、労働の正当な対価を支払うことを柱に改革を進め、1972年、元患者と職員による労働者生産協同組合を設立。これがソーシャルファームの原型である。その後、イタリアでは1991年に社会的協同組合法が制定され、公的支援や税制優遇なども整備された。このモデルがヨーロッパ各国に広がり、イギリス、ドイツ、ギリシャ、フィンランドなどでもソーシャルファームに関する法整備が進んできた。

ソーシャルファームは、ビジネスと福祉の双方の視点を融合し、誰もが可能性を発揮できる包摂的な社会を実現するための有効な仕組みと言えるのではないだろうか。私は、現地でその理念や運営実態について学ぶため、ドイツとイタリアへ訪問した。次章では、各地の学びと気づきを報告する。

5. イタリアとドイツの事例紹介

5.1. ドイツ・Bielefeld(ビーレフェルト)

【訪問先】 Mamre-Patmos-Schule(特別支援学校)、Public Relations Dankort(広報・寄付部門)、Künstlerhaus Lydda(アートアカデミー)

【訪問日】 2025年7月9日~12日

ドイツ・Bielefeldのキリスト教系コミュニティBethel[12]を訪問し、現地の特別支援学校、広報・寄付部門、アートアカデミー等でインタビューを行った。Bethelは「医療と福祉のまち」として約150年の歴史を持ち、病気や障害がある人もない人も共に暮らし働くまちとして発展してきた。インタビューを通じて、市場競争よりも福祉を優先し、「私たちが私たちらしくいられる」環境づくりを重視する姿勢が感じられた。

Mamre-Patmos-Schuleで、生徒の障害種別の割合を尋ねたとき、少し考えてから「その質問はあまり意味がない」と言われた。障害特性で生徒を判断するのではなく、歩んできた人生のプロセスを総合的に見て個人を理解しようとしているのだと、Marga先生は話す。

Künstlerhaus Lyddaは、障害の有無を問わず誰もがアーティストとして対等に創作できる場。市場から距離を置き、アートを純粋な表現の場として位置づける。「真にアートというプラットフォームに立つ限り、誰もが対等になれる」という言葉を聞き、アーティストとしての覚悟と自信が、ここにいる人達の目を輝かせるのだなと感じた。「病気はその人の本質ではない」という理念のもと、アシスタント(教師とは呼ばない。対等性を重んじている。)が伴走しながら制作を支援している。収益よりも創造の自由と尊厳を優先し、アートが商品にならないように意識しながら、必要十分な収入で運営されていた。

全体を通じて、Bethelは完全に福祉に振り切っているように見えた。「私たちは労働市場で勝負しない。そうすることで、私たちが私たちらしくいられる。(何かのふりをする必要がない)」と話す言葉を聞き、全てを手に入れられない前提に立ち、自覚的にコミュニティとしての取捨選択をし、その選択に自信と誇りを持つ姿がとても胸に刺さった。包摂性と心の豊かさについて深く考えさせられる経験となった。

Mamre-Patmos-Schuleの先生と共に

(撮影日:2025年7月10日、筆者:右から2番目)

Künstlerhaus Lyddaのアーティストと共に

(撮影日:2025年7月12日、筆者:手前右側)

5.2. イタリア・Trieste(トリエステ)

【訪問先】 Felicitas Kresimon氏 (General Secretary of Social Firms Europe CEFEC)、小村絹恵氏(元地域精神保健センター スタッフ)、WHO Collabrating Centre

【訪問日】 2025年7月14日~17日

イタリア・Triesteは、アドリア海に面した港町で、旧ユーゴスラヴィアとの国境に接している。現在はイタリア領だが、第一次世界大戦終結まではオーストリア領であり、オーストリア・ハプスブルク家の気品が感じられるような美しい街だ。歴史的には、1970年代にイタリアで初めて精神科病院を廃止した都市であり、ソーシャルファームの発祥地でもある。精神科病院廃止の改革の原点である、旧サンジョバンニ精神科病院の構内を歩いていると、壁に大きく書かれた「La Libertà è Terapeutica!(自由こそ治療だ!)」の文字が目に入ってきた。1960~70年代にこの地で改革を推進した精神科医のフランコ・バザーリアの言葉である。精神科病院を廃止し、治療の現場を地域へと移行することで、薬よりも社会的なネットワークを通して人間性の回復を促してきた。

現地でのインタビューを通して感じたのは、「『病気』ではなく『その人自身』を見る」というバザーリアの理念が、今も変わっていないということだ。Bethelとの違いを感じたのは、「社会的弱者を包摂する組織であっても、質を担保し、一般市場で負けない存在であるべき」という価値観だった。そのためには法整備も不可欠で、会社単体の取り組みでは限界がある。法律によって「組織の民主性」や「地域社会に根差した事業展開」が示され、コミュニティとの強い連携と相互支援によって、包摂性を実現しようとしていた。

一方で、築き上げられた制度や文化が揺らぎ始めている現実も強く感じられた。ときの政策方針によって精神保健サービスの予算がじりじりと削られ、もはや理想とは言えない現場の実態も知ることができた。頑張っても疲弊していく。助けたくても助けられない。積み上げてきた文化が揺らぎつつあるのが、まさに今なのかもしれない。また、イタリア全土で精神科病院を全廃したとはいえ、実態は州によって様々で、中身が追い付いていない地域も多い。制度やスローガンだけでは人は動かないのだとわかった。

ここトリエステも初めから地域移行に寛容だった訳ではない。改革当時、患者が町に出た当初は問題だらけだったそうだ。ただ食いや夜中の奇声、そのようなトラブルが起こった際に駆けつけ、説明し、対話し、人間の尊厳とは何かを根気強く伝えてきたのが精神保健センターの職員であった。理念や制度だけでなく、現場の泥臭く地道な努力が、今のトリエステを築いてきたことを知り、大きな勇気をもらった。

私見として、トリエステは「地域の社会関係資本が豊かであれば包摂は可能」という強い示唆を与えてくれた。日本の現状と比較すると、地域連携の弱さや福祉の「囲い込み」傾向が課題として浮かび上がる。日本において、「いかに福祉を地域にひらくか」の具体的な戦略が重要だと痛感した。

バザーリアの言葉「自由こそ治療だ!」の前でFelicitas Kresimon氏

(撮影日:2025年7月14日、筆者:左)

WHO Collabrating CentreのElisabetta Naviglio氏と共に

(撮影日:2025年7月17日、筆者:左)

5.3. イタリア・Bologna(ボローニャ)

【訪問先】 COpAPS

【訪問日】 2025年7月23日~24日

イタリア・Bolognaでは、国内最大級の社会的協同組合COpAPS[13]を訪問した。主に知的障がいのある人たちが農業を中心に活動しているが、近年は農業だけでなく、養蜂やB&B、レストラン、市内清掃など、幅広く事業を展開している。

COpAPSは、1979年に家族団体から独立した4名のメンバーにより設立され、現在は130名のスタッフが働いている。そのうち39名は、社会的に不利な立場にある人々である。設立当初から重視していることは「オープンであること」。自分たちだけでやろうとせず、時間をかけてでも多くの人の声を聞きながら物事を進めるようにしているという。地域の学校や自治体、ソーシャルサービスなどとも密に連携を取り、日々発生するトラブルや問題も共有し、協力し合いながら対応していた。COpAPSのお客様も、商品の品質だけでなく理念に共感して購入しており、家族のような関係を築いている。

元代表のLorenzo Sandri氏は、講演会などで来日経験もあり、日本の事情をよく知る人物だ。インタビューの冒頭、「日本とイタリアでは制度や文化が異なるため、ここで見たことをそのまま持ち帰るのは難しい」と述べた。イタリアでは1970年代の人権運動を背景に、権利や平等の意識が根付き、インクルーシブ教育もその延長線上にあるという。社会的包摂の原点は「その人を知ること」であり、そのためには教育が特に重要だと語る。幼少期から多様な人と過ごす経験がインクルーシブな地域づくりにつながるのだと話していた。

CoPAPSのSocial Report 2024によると、前年比で収益全体は19%増加し、活動量は20%増加したそうだ。成長し続けるCoPAPSの福祉と収益のバランスについて尋ねると、常に試行錯誤だと語る。市場動向に応じた柔軟な事業運営や、マネジメント体制が求められるため、一般企業同様の経営力は不可欠だという。45年の歴史の中で一定の経営基盤を築いてきたCOpAPSだが、近年では新規メンバーの急増に伴い、組織内のコミュニケーションや文化維持に課題もある。それでも「毎日ランチを共にする」など交流の機会を大切にし、互いを支え合う社風は健在だ。

今回の訪問で感じたのは、COpAPSの強みが単なる規模や事業の多様性ではなく、「人を中心に据えた運営」と「地域に開かれた姿勢」にあること。そして、日本において同様の仕組みを作るには、制度整備や教育・地域からの価値観醸成が重要であり、小規模からでも文化を根付かせる試みが必要だと学ぶことができた。

COpAPSのメンバーと共に

(撮影日:2025年7月23日、筆者:左から2番目)

元代表のLorenzo Sandri氏と共に

(撮影日:2025年7月23日、筆者:右)

5.4. イタリア・Venezia(ヴェネツィア)

【訪問先】馬場みのり氏(現地観光ガイド)

【訪問日】 2025年7月24日~26日

イタリア・Veneziaでは、現地観光ガイド馬場みのり氏にインタビュー。伝統的景観とバリアフリーの両立について、お話を伺った。

Veneziaには400もの橋があるが、そのほとんどが階段である。車いす利用者は橋を使えない為、水上バスが主な移動手段だ。現地のホテルは古い建物が多く、エレベーターがない場合も多い。また、ホテルの建物自体がバリアフリーでも、橋を渡らなければ(つまり階段を利用しなければ)ホテルにアクセスできない場合も多く、事前確認は必須。さらに道は狭く、石畳で歩きにくく、常に多くの観光客で混雑している。

そんなVeneziaで実感したのは、折衷案を導くことの大切さである。Veneziaでは、「車いす利用者に100%でなくとも70%のアクセスを確保」「主要な数個の橋のみスロープ設置」「水上バス割引」などの対応を通じて、伝統保全とバリアフリーの間の調整がなされていた。それでも補完しきれない部分を埋めるのが、助け合う人のつながりである。不完全ながらも暮らしや観光を支える人びとの姿に、コミュニティの力の重要性を再認識した。Veneziaは中世以来、独立した都市国家として政治を担い、地中海貿易を背景に繁栄してきた都市だ。その自治と商業活動の伝統が、市民の自立心や共同体意識を育み、今日に至るコミュニティ形成にも寄与しているのだろう。

Veneziaのスロープのある橋

(撮影日:2025年7月25日、筆者撮影)

Veneziaの街並み

(撮影日:2025年7月25日、筆者撮影)

5.5. ドイツ・Berlin(ベルリン)

【訪問先】Christine Nothacker氏(SPEKTRUM GmbH manager director)、Hoffnungstaler Stiftung Lobetal、Hotel Grenzfall

【訪問日】 2025年7月26日~29日

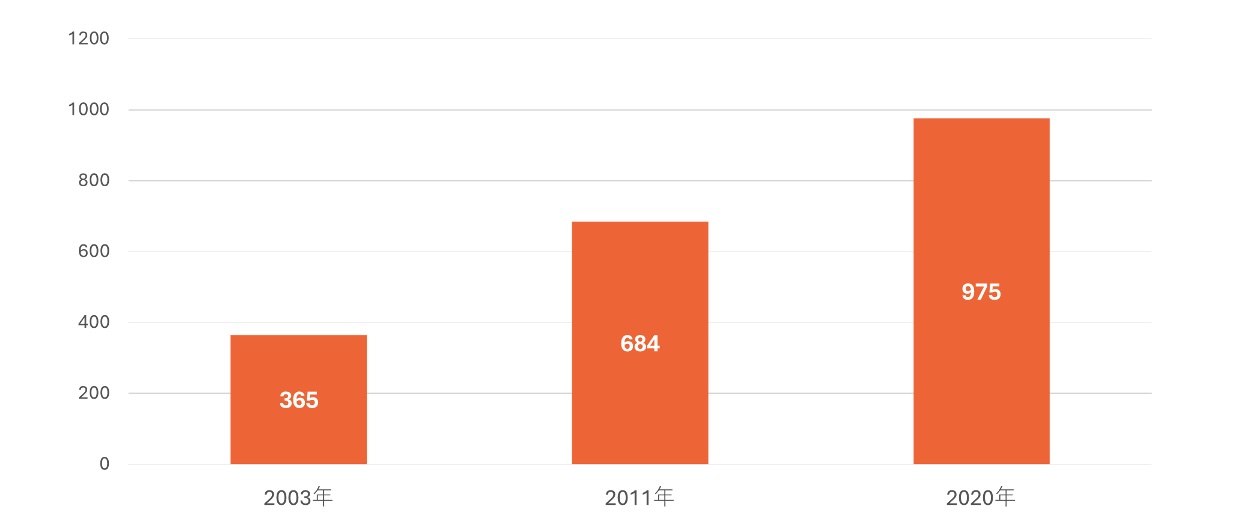

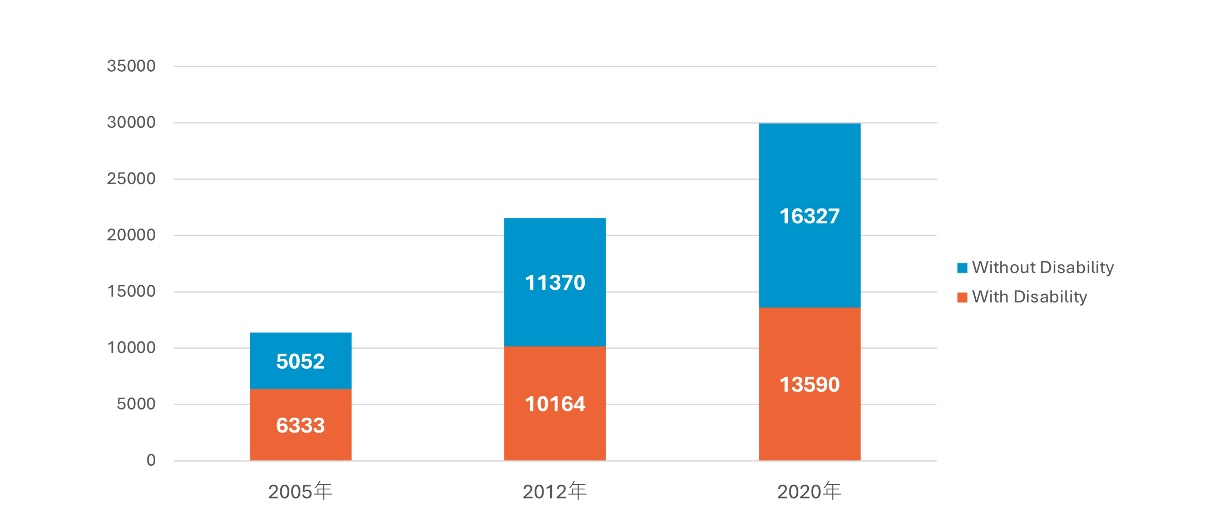

ドイツ・Berlinでは、福祉と収益を両立するソーシャルファームの実態についてインタビューを行った。ドイツでは2001年にソーシャルファームに関する法律が制定された。法律によってソーシャルファームの意義や条件が規定されており、社会的包摂性という特別な使命を担う企業であることや、重度障がい者を25~50%雇用すること、彼らに対する必要なケアを提供することなどが定められている。

インタビューを通して、法制定や政府による支援の重要性を痛感した。「日本はまだそこまで進んでいない」という私の弱音に対し、Christine Nothacker氏は「法律は運動の20年後にようやくできた。法律は確かに助けになるが、その前には必ず尽力してきた現場の取り組みがある。」と強調し、40年以上の歴史と仲間づくりの重要性を力強く語った。ドイツでは、約1,000のソーシャルファームに30,000人が働き、その半数近くが重度障がい者だ。ソーシャルファームの数は年々増加しており、その理由について「Because it works very well!」と説明された。福祉と収益の両立の鍵は、理念と経営の両立だというが、経営力が必要なのはソーシャルファームか否かに関わらず全企業共通だとChristine氏は話す。「包摂性を担保すると経営が成り立たない」という声が聞こえてくる日本との価値観の差を感じた。

一方、Berlinで出会った人々は口を揃えて、「ドイツの社会的包摂も道半ばだ」と語る。移民・難民問題が常に議論され、時に排他的傾向が強まる中で、「社会的包摂は同情やボランティアではなく当然の義務」「世界をより良くするために踏ん張らなければいけない」と全員が強調していた。

今回の訪問を通じ、ドイツの社会的包摂は法制度だけでなく「社会をより良くしたい」という情熱と工夫に支えられてきたことを実感した。現場で聞いた「幸せを分け合えば倍になる」「誰かを助けるほど自分も豊かになる」という言葉や、“senseful life”という退屈の対極にある価値観は、私自身に新たな気づきを与えてくれた。

SPEKTRUM GmbHのChristine Nothacker氏と共に

(撮影日:2025年7月26日、筆者:左)

ソーシャルファームのHotel Grenzfall

(撮影日:2025年7月29日、筆者撮影)

図3:ドイツ国内のInclusive Enterprisesの数の推移

(BAG Inklusionfirmenの2022年講演資料を元に筆者作成)

図4:ドイツ国内のInclusive Enterprisesの従業員数の推移

(BAG Inklusionfirmenの2022年講演資料を元に筆者作成)

6. 学びの整理と、筆者が目指す社会

今回訪問したドイツ・イタリアの事例に共通していたのは、「その人自身を見る姿勢」と「地域社会とのつながりを重視する姿勢」である。

「その人自身を見る」とは、病気や障がいを一旦脇に置き、「人間そのもの」「市民としての人間」を中心に据えた制度や仕組みに変えていくことだ。その前提には、人間は一人ひとり異なるという当たり前の価値観があり、「障がい者と健常者」「患者と医者」「外国人と自国民」といった区別を前提としない。ソーシャルファームでは、労働市場で不利な立場にある人々を「既存の職場に受け入れる」のではなく、その人自身を理解し、ニーズに応じた仕事を「創り出す」。このような姿勢が「私たちを私たちらしく」たらしめるのだ。

また、「地域社会とのつながりを重視する」とは、信頼に基づく人間関係を築くことだ。価値観の違いによる衝突やトラブルは避けられないが、それを学びの機会と捉え、好循環につなげていく。“危ない”人を排除するのではなく、多様な市民が互いに尊重し合い、社会的ネットワークを築くことが重要である。

一方、日本の現状はどうだろうか。人間を含むあらゆるものを商品化し、金銭的価値で測る志向性を持つ資本主義社会において、優生思想的な価値観が蔓延してはいないか。ハーバード大学のマイケル・サンデル教授は著書[14]の中で、現代社会における「能力主義」の危険性を指摘している。能力主義は人間を「商品化」し、人間の価値を学歴や所得で測ろうとする。その結果、社会には疲弊感が広がっていく。また、現代社会は、単独世帯の増加やデジタル化の進展に伴い、孤独・孤立が深刻化している。新型コロナウイルスの影響でその傾向は加速したと言えよう。国連の「世界幸福度報告」[15]でも、人と人との繋がりが人間の幸福に寄与することが示される中で、日本は社会関係資本の指標でG7下位に位置している。

このような時代だからこそ、社会的包摂は人々の心の豊かさを支える有力な手段となり得るのではないだろうか。

7. 結びにかえて

2022年9月に国連障害者権利委員会が日本政府へ勧告した[16]通り、日本における社会的包摂の形成は大きく遅れている。こうした国際的評価にもかかわらず、国内ではいまだにインクルーシブ教育や就労への抵抗が根強い。だからこそ、社会的包摂が私たちの心を豊かにする営みであることを、丁寧に示していかなければならない。

世界的には、トランプ米政権が進める反DEI(多様性・公平性・包摂性)の動きや、自国第一主義・個人主義の潮流が強まる中で、「人間にとっての豊かさとは何か」という根源的な問いを持ち続けることが、今こそ重要であると感じている。

社会福祉法人恩賜財団済生会理事長の炭谷茂氏は、様々な社会問題を解決するための経済政策として、「社会的経済(social economy)」を提唱している[17]。高齢化により社会保障関係費が増加し、財源確保が課題となる日本において、基本的な社会保障を維持・充実させつつ、就労における社会的包摂を実現することが、持続可能な社会への第一歩となり得るだろう。

また、日本財団の調査[18]では、働きづらさを抱える人は全国で約1,500万人、すなわち国民の8人に1人にのぼるとされる。他方で、パーソル総合研究所・中央大学の予測[19]によれば、2030年には人口減少に伴い644万人の労働力不足が生じると見込まれている。こうした状況を踏まえれば、多様な人々の就労や社会参加は、課題解決につながる大きな可能性を持つといえる。

私自身は、今後の取り組みとして、「障がい」や「就労」に視野を狭めず、「いかに福祉を地域にひらくか」の視点で、「無知から生じる『不安』や『恐怖』を和らげる仕組み」を考えたい。

入塾当初は、障がいのある人もない人も共に活躍できる社会を働く場から実現したいと考えていた。しかし、様々な現場の声を聴き、いきなり日本全国の組織に包摂性を求めることの難しさも実感した。無知による偏見をなくし、「共に働けるかも」と多くの人に実感してもらえる仕組みがきっと築けるはずである。そして、「障がい」と括ることで零れ落ちてしまう、社会的な困りごとを抱えている人たちにも目を向け、“誰もが”活躍できる社会を追求し続けたい。

こうした社会を実現するために不可欠なのは、同じ理念や志を持つ仲間同士の連携である。私一人の力では微力でしかない。誰もが活躍できる日本の実現を目指し、仲間と共に、日々の取り組みを積み重ねていきたい。

註

[1] 野口晃菜.“「差別はよくないけれど、障害者施設建設には反対」-「施設コンフリクト」をどう乗り越えるか。”.Yahoo! JAPANニュース.2021-10-27.入手先

(https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/413a5e2005eb839414096276ace1ea3f63d94dec),

(最終閲覧:2025/08/14).

[2] 内閣府.“令和5年版 障害者白書”.入手先

(https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r05hakusho/zenbun/siryo_01.html)

(最終閲覧:2025/08/20)

[3] 厚生労働省.“令和6年版厚生労働白書-こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に-”.入手先

(https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/23/dl/zentai.pdf),p.21-23.

(最終閲覧:2025/08/14)

[4] 同書,p.71-72. (最終閲覧:2025/08/14)。

[5] 同書,p.74. (最終閲覧:2025/08/14)

[6] NPO法人コミュニティシンクタンクあうるず.ソーシャルファーム〜ちょっと変わった福祉の現場から〜.創森社,2016,p.2

[7] 近内悠太.世界は贈与でできている―資本主義の「すきま」を埋める倫理学.NewsPicksパブリッシング,2020,p.55

[8] 野口晃菜・喜多一馬.差別のない社会をつくるインクルーシブ教育.学事出版,2022,p.50

[9] 東京都人権啓発センター.“自立は、依存先を増やすこと 希望は、絶望を分かち合うこと”.東京都人権啓発センター.2012-11-27.入手先

(https://www.tokyo-jinken.or.jp/site/tokyojinken/tj-56-interview.html),

(最終閲覧:2025/10/01).

[10] Social Firms Europe CEFEC

(https://www.socialfirmseurope.org/)

[11] Franco Basaglia。精神科医、イタリア精神保健改革の父と言われている。

[12] v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel

(https://www.bethel.de/en/)

[13] Cooperativa per Attività Produttive e Sociali

(https://www.copaps.it/)

[14] マイケル・サンデル.実力も運のうち 能力主義は正義か?.早川書房,2023,480p.

[15] World Happiness Report 2025

(https://www.worldhappiness.report/ed/2025/)

[16] 国際連合 CRPD.“障害者の権利に関する委員会 第27会期 日本の第1回政府報告に関する総括所見”.2022-10-07.入手先

(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100448721.pdf),

(最終閲覧:2025/08/21).

[17] 炭谷茂.“ビッグインタビュー:社会福祉法人恩賜財団済生会理事長・ソーシャルファームジャパン 理事長 炭谷茂氏”.柔整ホットニュース.2020-11-01.入手先

(https://www.jusei-news.com/feature/1013/),

(最終閲覧:2025/08/14).

[18] 日本財団 WORK! DIVERSITYプロジェクト

(https://work-diversity.com/)

[19] パーソル総合研究所.“労働市場の未来推計2030”.2019-02-01.入手先

(https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/spe/roudou2030/),

(最終閲覧:2025-08-14).

参考文献

・石川准・倉本智明.障害学の主張.明石書店,2002,294p.

・矢田貝泰之,やさしい障害者福祉入門,中央法規,2023,219p.

・野口晃菜・喜多一馬.差別のない社会をつくるインクルーシブ教育.学事出版,2022,256p.

・NPO法人コミュニティシンクタンクあうるず.ソーシャルファーム〜ちょっと変わった福祉の現場から〜.創森社,2016,228p.

・橋本孝.奇跡の医療・福祉の町 ベーテル 心の豊かさを求めて.西村書店,2009,248p.

・大熊一夫.精神病院はいらない! イタリア・バザーリア改革を達成させた愛弟子3人の証言.現代書館,2016,189p.

・井手英策,どうせ社会は変えられないなんてだれが言った?,小学館,2021,255p.

・マルクス・ガブリエル.倫理資本主義の時代.早川書房,2024,304p.

・マイケル・サンデル.実力も運のうち 能力主義は正義か?.早川書房,2023,480p.

・西村佳哲.自分をいかして生きる.筑摩書房,2011,206p.

・近内悠太.世界は贈与でできている―資本主義の「すきま」を埋める倫理学.NewsPicksパブリッシング,2020,254p.

・青野 慶久.会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない。.PHP研究所,2018,221p.

山下かおりの論考

Thesis

Kaori Yamashita

第45期生

山下 かおり

やました・かおり

Mission

違いを受容し互いの可能性を最大限活かし合える社会の創造