Thesis

求心力・連携力・住民主体性による地域拠点モデルの提言

地域拠点のネットワークで、多様な地域が持続する、多極国家日本の実現に向けて

序章 問題意識

現代の日本社会は、東京一極集中と地方の過疎化という構造的課題を抱えている。総務省統計局のデータから、首都圏の人口は全国の約3割に達し[1]、内閣府県民経済計算によれば、GDPの約4割[2]が集中している。一方、地方では若年層の流出と高齢化が進み、特に中山間地域では高齢化率が40%を超える自治体も珍しくない。こうした人口構造の変化は、地域経済の縮小と社会基盤の弱体化を同時に引き起こし、地域の存続可能性を根本から揺るがしている。そこでまず、過去に行われた地方分散政策と課題について整理をしたい。

戦後日本の国土政策は、均衡ある国土の形成を旗印に、大規模工場や大学の地方移転、インフラ整備などを進めてきた。しかし、その多くは大都市圏の力を意図的に削ぐ方向に傾き、地方そのものの自律的活性化にはつながらなかった[3]。結果として、拠点の受け皿となる地域の自立性や求心力が育たないまま、都市機能の移転だけが進行し、持続可能な発展には至らなかった。この構造的な限界を突破するためには、地方を単なる支援対象ではなく、自ら価値を創出する主体として捉え直す必要があると思う[4]。この認識転換の必要性を踏まえ、本研究は『求心力・連携力・住民主体性による地域拠点モデルの提言』を主題とした。

また、サブタイトルであり私が掲げるビジョンについての説明も加えたい。『地域拠点のネットワークで、多様な地域が持続する、多極国家日本』とは、東京の一極集中に依存するのではなく、全国の地域それぞれが自立した魅力と機能を持ち、相互に支え合いながら存続していく社会の姿である。例えば、ある地域はエネルギーや農業を支え、別の地域は教育や医療に強みを持つ。観光や文化、ものづくりに秀でた地域もあれば、ITや先端産業を担う地域もある。こうした多様な地域、それを運営する拠点が、それぞれの特色を活かしながらネットワークでつながり合うことで、1つの地域に依存せずに日本全体が成り立つ。これが多極国家のイメージである。その状態では、人口減少や災害といったリスクが起きても、1つの拠点が補い合えるため、地域は持続し、人々は安心して暮らせる。つまり多極国家日本とは、地域が衰退していくのではなく、それぞれが固有の価値を発揮し合い、つながりによってしなやかに存続する。そんな日本の未来を、私は実現していきたい。

ここで言及している地域拠点とは何か。私にとって地域拠点とは、地域の内側では、住民が自らの物語を軸に集い、外側では他地域とつながる節点となる場である。それは行政主導の施設ではなく、住民が主体となって意思決定し、活動を企画・運営する自律的な場である。この拠点では、地域の歴史・文化・自然・暮らしといった固有の資源を再発見し、意味づけ、価値化するプロセスを通じて新たな活動が生まれる。さらに、そこで培われた物語や経験が他地域と共有されることで、内に求心力を、外に連携力を持つ地域拠点として機能する。このような拠点がネットワークとしてつながり合うことで、地域が自立しながらも支え合う、多極的でしなやかな日本社会が形成されると考える。

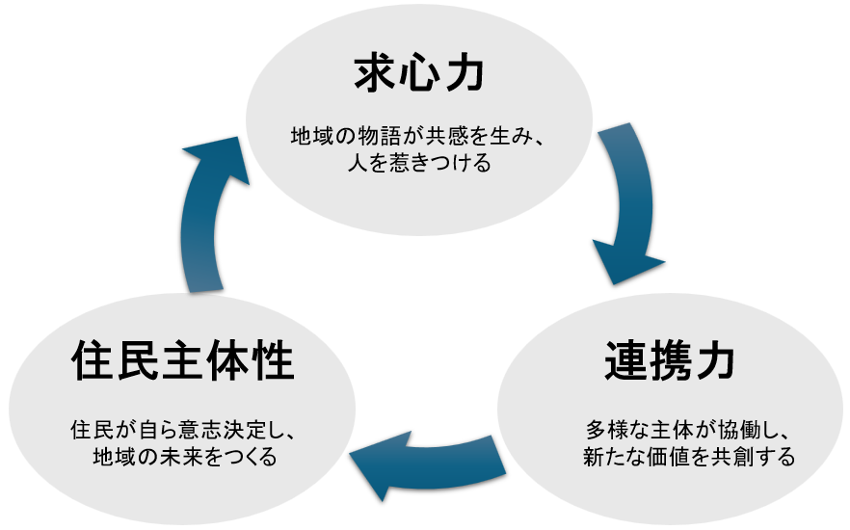

本研究では、求心力・連携力・住民主体性という3つの要素から、現場調査を組み合わせて論を展開する。具体的には、震災復興から地域ブランド形成へと成長を続けているとみおかワイナリーと、小規模多機能自治の実践地域である島根県雲南市を取り上げる。本研究において3つの要素を抽出した背景には、実地調査および文献分析の双方による仮説生成の過程がある。まず、フィールドワークとして実施した福島県富岡町のとみおかワイナリー、および島根県雲南市波多地域をはじめとする地域自主組織の観察・ヒアリング調査から、地域拠点の活動には共通して、人を惹きつける力、多様な主体を結ぶ力、主体的に動く住民の存在という3つの特性が見られた。これらはそれぞれ、拠点形成を支える内的要素・外的要素・基盤的要素として機能しており、地域が自立的に存続する条件を構成していることが確認された。したがって、本研究ではこれら3つの要素を、地域拠点の持続的構造を分析・提言するための理論的枠組みとして位置づけ、以後の章構成においてそれぞれを中心に検討を行った。まずは求心力という観点から、とみおかワイナリーの事例を中心に考察をしていく。

第1章 求心力のある拠点づくり

本論における求心力とは、理念や物語への共感を核とし、人々を惹きつける力と定義する[5]。人と組織と地球のための国際研究所の川北秀人代表へのヒアリングでは、「どんな機能があるかではなく、誰が、どんな思いで始めたか」[6]が鍵であるとの指摘があった。この物語性が、拠点の持続性と人々の感情的結びつきを高めるものと考える。この概念を具体化するため、とみおかワイナリーの活動に着目する。

福島県双葉郡富岡町にあるとみおかワイナリー[7]は、東日本大震災後の地域復興と新たな産業創出を目的に、10名の町民有志によって設立された。とみおかワイナリーが位置する富岡町は、2011年の震災と原発事故によって全住民が避難を余儀なくされ、地域コミュニティが事実上消滅した町である。そんな中で、誰も住んでいない無人の土地にスコップを入れ、未来をつくる産業としてワインづくりに挑戦したのがこの取り組みの始まりだった。とみおかワイナリーは、単なるワインの生産施設ではなく、町民主体の復興、地域経済の再構築、そして新しいコミュニティの創発を実現する拠点として、町内外から注目を集めている。活動は避難指示が解除される前から始まり、初期段階では200本ずつブドウの苗木を植えることからスタートした。そして2025年5月、常磐線富岡駅から徒歩3分の津波浸水区域跡地に、本格的な醸造所と販売施設を開業した(写真1)。現在、町内3か所の圃場で約10品種・計16,000本のブドウが育成されている。この『16,000本』という数は、震災前の富岡町の人口と同じであり、かつての町の命をもう一度根付かせたい、という強い決意の象徴である。この象徴性は、単なる観光資源ではなく、町の再生に共感し、関わろうとする人々の心を動かす物語として機能している[8]。また、とみおかワイナリーはボランティアによる共創の場としても発展している。これまでに延べ3,000人を超えるボランティアが参加し、年齢・地域・職業の異なる人々が、土を耕し、実を育てる共同作業を通じて交流してきた。こうした活動を通じて、人と人とのつながりや信頼関係といった関係性資本が形成され、地域の新しい力が育まれている。

写真1 とみおかワイナリーの醸造所(右手建物1階)と販売施設(右手建物2階)

とみおかワイナリーウェブサイトより<https://sl.bing.net/jwPqwyYJdZs>

とみおかワイナリーの特徴的な点は、ワインづくりのすべての工程を、従業員だけでなく地域住民やボランティアと共に行っていることである。ブドウの苗木植え、除葉、収穫といった一連の作業は、専門業者に委託すれば短期間で高い完成度のものができるかもしれない。しかし、とみおかワイナリーはあえてその道を選ばず、理念に共感する人々と『一緒につくる』プロセスを大切にしている。地域住民やボランティアが手を動かし、土を耕し、ブドウを育てるその過程には、単なる生産活動を超えた復興への想いと未来への希望が込められている。畑には、震災を経験した人々の記憶と、町をもう一度立ち上げようとする意志が重ねられており、ここで育つブドウは人と人が協働して再生を紡ぐ象徴となっている。住民とボランティアが協働するこの取り組みは、従来の復興支援にはない新しい形の価値創出として注目されており、その熱量と一体感は現場に立つことで、肌で感じ取ることができる。

では、こうした活動を支える来訪者やボランティア(写真2)は、どのような背景と動機を持つ人々なのだろうか。筆者が2025年5月に実施した約200名へのヒアリング調査によれば、参加者の年齢層は20代から70代までと幅広く、特に40〜50代が多かった。男女比はほぼ均等で、居住地域も富岡町周辺だけでなく、仙台市や横浜市など県外の都市からの参加も目立った。来訪理由として最も多かったのは「テレビや新聞で活動を知った」というメディア経由の情報であるが、それに続いて「震災復興への関心」「ボランティア活動への参加」「移住の検討」など、目的の多様性が確認された。なかでも注目すべきは、「ワイナリーを応援すること自体が喜び」という声が複数あった点である。これはいわゆる『推し活』のような関与の形であり、完成した成果物よりも、共に育てていく過程そのものに価値を感じる新しい参加のスタイルである。とみおかワイナリーでは、このように多様な人々がそれぞれの立場から関わり合いながら、つくる喜びと支える誇りを共有している。こうした関わりの積み重ねこそが、富岡という町の再生を内側から支える力となっているのである。この求心力は、雲南市における拠点形成にも通じる要素を持っていると感じている。

写真2 とみおかワイナリー駅東側圃場でボランティア活動を行っている写真2025年7月5日筆者撮影

雲南市の拠点づくりのプロセスで重視されるのは、施設の機能性よりも「誰が始め、どのような思いで進めているのか」という物語性である。住民が必要に応じて施設を使い倒すことで、拠点は単なる箱から『生活に欠かせない場』(写真3)へと育つ。行政が一方的に整備して与えるのではなく、住民が試行錯誤しながら場を育てることが、長期的な愛着と持続性を生む。この点は、とみおかワイナリーの成り立ちとも共通しており、求心力の源泉が物理的な条件ではなく『物語』にあることを改めて示している。

写真3 雲南市波多交流センター内にある「はたマーケット」

波多コミュニティ協議会によって運営されており波多地区に住む住民の方々が食料品を購入する『生活に欠かせない場』である

2025年7月25日筆者撮影

慶應義塾大学の飯盛義徳教授は、地域資源の価値化には「さまざまな人と人とのつながりを形成しながら、①地域資源の発見・再認識、②地域の人たちとの意味づけや価値観の共有、③資源の戦略的展開、という「資源化プロセス」を打ち立て、次々と何らかの新しい価値や活動を生み出すことが肝要だ。」と説く[9]。まず地域資源は何があるのか、その再認識が必要である。次に、それらに物語性を付与し、内外の人々が共感できる価値へと変換する。そして最後に、具体的な活動や事業へと展開し、資源を動員可能な形にする。この循環が続くことで、拠点は単なる場所ではなく『社会的創発[10]を生み出す場』へと進化していくと私は考える。求心力を持つ拠点の最大の特徴は、訪れる理由が経済的なメリットだけに依存しない点である。そこには、誇りや共感、情緒的なつながりといった非経済的要素が強く作用している。こうした場は、訪問者にとって単なる消費の対象ではなく、関係性を築く機会を与える。一方で、背景や物語が共有されていない拠点は、いかに高機能でも長期的な支持を得にくいと私は考える。

第2章 連携力を生む仕組み

本論における連携力とは、地域の多様な主体(住民、行政、企業、外部支援者など)が、上下関係を越えて水平的に協働し、共通の目的を共有しながら行動する力と定義する。連携力の核心は、単なる協力関係の構築ではなく、ステークホルダー同士の『目線を合わせる』ことにある。すなわち、立場や専門性の違いを超えて、何を、なぜ、どのように解決したいのか、という目的認識を共有し、互いのリソースや知識を補完しながら、新たな価値を共創する力である。この力は、人口減少・高齢化が進む地域において、既存の行政サービスや市場原理では解決が難しい課題に柔軟かつ持続的に対応するための基盤となる。

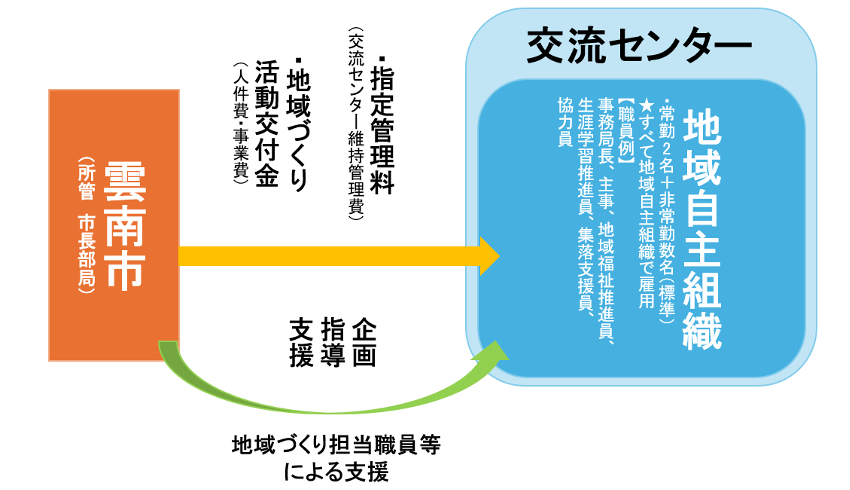

その実践モデルとして注目されるのが、島根県雲南市[11]で実践されている地域自主組織[12]の活動である。雲南市内には30の地域自主組織があり、防災、福祉、交通、教育、環境など多分野の課題を住民が主体的に担う体制を構築している。ここで特徴的なのは、行政と住民の関係性である。雲南市の連携力の最大の特色は、行政と住民が委託と受託の関係ではなく、『対等なパートナー』として位置づけられている点にある(図1)。行政は制度や資金を提供するだけでなく、伴走支援役として現場に関与し、住民主体の意思決定を尊重する。雲南市役所地域振興課の大谷吾郎主幹へのヒアリングにおいて、「住民が「何とかしたい」と思える仕組みをつくり、アクションを起こしていく上で必要な情報などの環境を整えることが私たちの役割です。」と述べられた[13]。このことが、住民の主体性を引き出し、地域に自律的な活動を根づかせる基盤となっていると私は考える(写真4)。行政は伴走者として関わり、地域の意思決定を尊重する姿勢を貫く。この仕組みは、自治会やNPO、企業、学校、外部専門家などの多様な主体を自然に巻き込み、強固な内部のつながりと、新しい視点をもたらす外部とのつながりを両立させている。特筆すべきは、外部人材の受け入れにおいて、あえて『余白』を残し、参加者が自ら役割を見つけ出せる環境を整えている点である。これにより、持続可能な関係性が生まれ、地域活動の柔軟性と創造性が高まっている。こうした雲南市の取り組みは、連携力が単なる役割分担や作業効率化の枠を超え、主体同士が関係性を再編成しながら価値を共創するプロセスであることを示している(図2)。

図1 雲南市における地域自主組織事務局体制・行政支援(行政×地域自主組織)

雲南市資料より筆者作成

写真4 笑んがわ市の外観 撤退したJAを再活用して、毎週木曜日に産直市、食事や交流ができるサロンが開催されている。担い手は地域のお母さんたちボランティア。

2025年7月24日筆者撮影

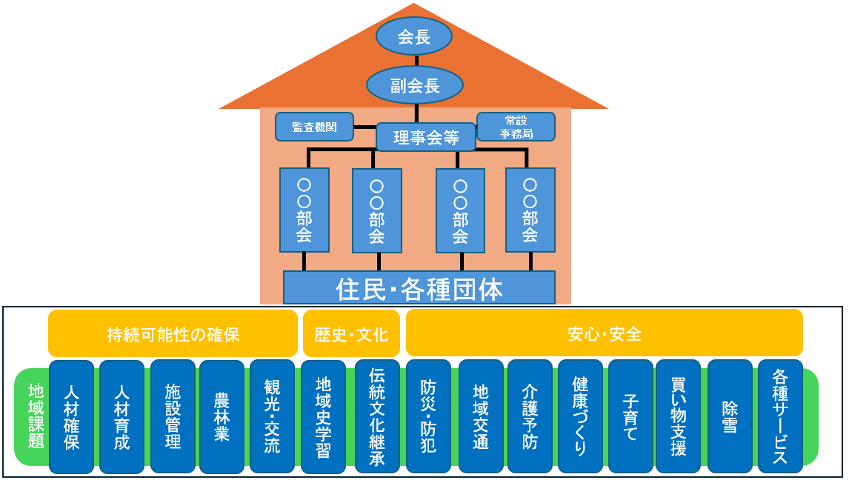

図2 地域自主組織の組織体制図 概ね小学校区で編成 雲南市資料より筆者作成

ここで30ある地域自主組織の中から、実際に連携の実践をしている、波多コミュニティ協議会が運営する、はたマーケットについて説明したい。波多地区は雲南市南端に位置し、人口約330人、高齢化率約50%の典型的な中山間地域である。かつては林業で栄えたが、産業衰退とともに商店や交通機関が次々と姿を消し、日常生活機能の維持が課題となっていた。この状況を受けて、波多コミュニティ協議会は平成26年、地域唯一の商店の閉店を機に、買い物・交流・移動を一体化したはたマーケットを開設した。 はたマーケットは、波多交流センター(旧学校施設を再活用)の一角に設けられ、波多コミュニティ協議会職員5名が交代制で運営を担っている。専任職員を置かず、事務業務と店番を兼務することで、限られた人員でも持続可能な運営を実現している。物販機能としては、生鮮食料品や日用品約700品目を扱い、全日食チェーンに加盟して流通ノウハウを活用。近隣スーパーと同水準の価格を維持している。また、地域ニーズに応じた品揃えや、地元産品・委託販売品の取扱いなど、地域密着型の柔軟な経営が行われている。また、単なる店舗ではなく、交流と移動を結びつけた複合的な拠点として機能している点が特徴である。地域交通たすけ愛号を活用し、車を持たない高齢者も買い物にアクセス可能としたほか、自然体験合宿など地域行事と連動させることで、住民や外部来訪者の交流を促進している。 さらに、健康チェック、ふれあいサロン、栄養指導などの福祉活動とも連携し、買い物、健康、交流が循環する地域生活モデルを形成している。この仕組みの背景には、行政(雲南市)、民間企業(全日食チェーン)、地域住民、外部専門家などが目的を共有し、それぞれの強みを発揮している点がある。 行政は制度設計と交付金支援を行い、民間企業はノウハウ提供を担い、住民は現場運営を支え、外部専門家は評価・助言を行う。 それぞれの立場が明確でありながらも、全員が地域の生活を守るという『同じ目線』でつながっていることが、連携力の源泉である。波多コミュニティ協議会の取り組みは、連携力が組織間の分業ではなく、関係性を再構築し、共通目的のもとに学び合い続けるプロセスであることを示している。

このような関係を継続的に機能させるための理論的枠組みとして、慶應義塾大学・飯盛義徳教授が提唱する『プラットフォーム(platform)』[14]の概念が有効ではないかと私は考える。飯盛教授によれば「協働を促進する基盤には、交流や活動を可能にする人工物(場・空間)の設計、摩擦や誤解を減らすコミュニケーションのパターン、誰もが関与しやすい参加促進の仕組み、心理的安全性を確保する信頼形成のメカニズム、情報の流れを整理する情報経路の設計」、という5つの要素がある[15]。この5つの要素を整えることで、地域の内部と外部の双方から資源が持続的に流れ込み、求心力を持つ拠点が孤立することなく、厚みのある地域ネットワークの中で成長し続けることが可能になるのではないかと考える。

第3章 住民主体性と拠点運営

地域拠点が長期的に存続するための決定的な条件は、住民自身が主体的に関与し、拠点を自分たちの場として位置づけられるかどうかである[16]。本論における住民主体性とは、単に行政や専門家の指示に従って行動する参加ではなく、地域の課題を自ら発見し、意思決定に加わり、行動を通して地域の未来を創り出す当事者意識のことである。つまり住民主体性とは、自分たちの地域を自分たちで動かす、という内発的な意志と責任感のことであり、地域社会における民主的ガバナンスの基盤である。外部から資金や制度を導入しても、住民が受け身の姿勢であれば活動は一過性に終わる。逆に、住民が自ら意思決定に参加し、主体的に役割を担うとき、拠点は地域生活に根を下ろした持続可能な存在となる。震災後の福島で活動をする中で私が感じたのは、誰かがやってくれる、ではなく、自分が動かさなければという決意が、地域再生の原動力になるということである。住民主体性は単なる住民参加を超え、地域の未来に対する当事者意識そのものである。

住民主体性を引き出すためには、意識の醸成だけでなく、現実を客観的に理解する仕組みが必要である。その1つが、地域の人口動態を客観的に把握することである。国立社会保障・人口問題研究所は、国勢調査を基に将来人口推計を公表しているが、市町村単位でのデータにとどまり、住民が暮らす地区レベルの変化を実感できるものではない。そのため、住民からすると数値を見ても、なんとなく減るのだろう、といった漠然とした認識にとどまりやすい。この点において、島根県地域振興部が運営する、しまねの郷づくり応援サイト[17]は注目に値する。このサイトでは、公民館エリアなどの地区単位で人口データや将来予測、高齢化率、生産年齢人口率、20〜30代女性比率、4歳以下人口比率といった詳細な情報を閲覧することができる。住民がこうした客観的データをもとに、自らの地域の未来を見える化し、数十年先を見据えて今何をすべきかを議論することこそ、真の住民主体性の出発点である。感情や印象に頼らず、データを通して現実を理解することが、行動の自覚と責任を生み出すのである。

住民主体性を制度として定着させている地域の代表例が、これまで第1章、第2章で説明してきた島根県雲南市の地域自主組織である。同市では、住民が地域課題を抽出し、解決策を話し合い、必要に応じて行政が伴走支援する。この流れが仕組み化されたことで、住民は選択肢を与えられる側ではなく選択肢をつくる側としての意識を持つようになった[18]。この仕組みにより、住民はやらされてやっている、のではなく自ら選び取っている、と実感することができ自発的な行動へと繋がる。防災や福祉といった暮らしに直結するテーマを扱うことは、住民にとって『自分事』としての関与を促す要因である。さらに、活動成果を小さくても可視化し共有することで、達成感と継続意欲が循環し、新たな担い手を引き込む好循環が生まれている。

一方、とみおかワイナリーにおいても、住民主体性が確認できる。ワイナリーの立ち上げは、町内外の有志が「町をもう一度元気にしたい」という思いで動き出したことに始まる。行政が主導したのではなく、まず住民側が畑を耕し、苗木を植え、外部の専門家やボランティアに協力を呼びかけた。ここには、まさに当事者が一歩踏み出すという主体性があった。現在も、ワイナリーのボランティア活動には町民が積極的に参加している。単に作業をこなすのではなく、町の物語を自分たちで紡ぐ、という意識が共有されている。ボランティア参加者のデータを見ても、地元住民がリピーターとして関わり続けるケースが少なくない。これは関与が義務ではなく喜びである状態を示しており、住民主体性が拠点に持続性を与えている証である。

ただし、住民主体性は自発的に生まれる一方で、放置すれば個々の熱意に依存し、持続性が脆弱になるリスクがある。そこで必要なのが、『緩やかな制度化』である。過度な制度化は柔軟性を失わせるが、全く制度がなければ継続性を欠く。したがって、最低限の制度的枠組みを設け、住民の自由な活動を支えつつも、活動が途切れないようにすることが必要である[19]。それは行政が全面的に管理する強固な制度ではなく、住民主体の活動を支え、参加を持続させるための最小限の仕組みである。たとえば、活動に必要な情報を提供すること、活動自体の情報を定期的に公開すること、小規模でも予算を確保すること、担い手を育成する教育機会を設けることなどがこれにあたる。こうした制度的支えがあってこそ、住民主体性は一部の熱心な人に依存せず、地域全体に広がる形で定着する。

今後は、この住民主体性を広く地域に行き渡らせるための制度的枠組みを整備し、熱意の個人依存から地域全体の文化へと転換することが求められる。この住民主体性と制度の関係をどう設計するか、次章で地域拠点モデルの提言として論じていく。

第4章 求心力・連携力・住民主体性による地域拠点モデルの提言

本論でこれまで論じてきた求心力・連携力・住民主体性は、いずれも地域拠点の形成と持続において不可欠な3つの要素であり、相互に独立するものではなく、循環的に作用し合う構造をなしている。求心力は地域固有の物語や文化、暮らしの価値を再発見し、人々の心を惹きつける力であり、地域に対する誇りや帰属意識を醸成する基盤である。この求心力が住民を拠点に引き寄せ、関係人口を生み出すことで、地域の内なる活力が形成される。一方、連携力はその内なる活力を外部へと開き、多様な主体との協働を通じて新たな価値を創出する力である。住民、行政、企業、外部支援者などが水平的に関係を結び、共通の目的意識をもって行動することにより、地域は単独では成し得ない成果を実現し、外部資源を取り込みながら自らの成長を持続させる。そして、これらの力の根底にあるのが住民主体性である。住民が自ら課題を発見し、意思決定に関与し、行動を通じて地域の未来を築く当事者であるとき、拠点は真に地域に根差した生命力をもつ。住民主体性は求心力と連携力の媒介であり、拠点を単なる施設から生活の場へと変える原動力である。したがって、地域拠点モデルの構築においては、これら3つの要素を有機的に結びつけ、相互作用が持続的に循環する構造をいかに設計するかが重要となる。

このモデルの基盤は、まず求心力の形成にある。拠点が地域にとって意味のある場となるためには、地域固有の物語、すなわち歴史、文化、自然、暮らしの記憶を掘り起こし、それを現代の文脈において再解釈することが必要である。地域資源を単なる物的要素としてではなく、生活や人の営みと結びついた意味資源として価値化するプロセスが求心力を生む。これにより、地域内外の人々が共感的に関与できる精神的基盤が形成され、拠点に人が集い、活動が持続する土壌が整う。求心力は地域の内側に向かう力であると同時に、他地域との共感的な関係性を育む契機ともなり、連携の前提をつくり出す。

次に、連携力はこの求心的な場を外へと開き、他の拠点や外部主体とのつながりを形成する機能である。連携は単なる協力関係の構築ではなく、相互の立場や専門性を尊重しながら、共通の目的のもとで価値を共創する営みである。島根県雲南市の地域自主組織に見られるように、行政が支援主体ではなく伴走者として関わることで、住民は自ら選択肢をつくり出す側へと転換し、地域間・分野間の協働が促進されている。さらに、波多コミュニティ協議会のはたマーケットにおける実践のように、行政、民間、地域住民、外部専門家がそれぞれの強みを発揮しながら、地域の生活を守る、という共通の目的のもとに結ばれることで、持続的で柔軟な関係性が構築されている。ここにおいて連携力は、求心力が育んだ内的な信頼と物語を外部と共有し、資源を循環させる触媒として機能している。

そして、この求心力と連携力を実質的に支えるのが住民主体性である。住民が自らの地域を自分事として捉え、意思決定と実践に能動的に関与することで、拠点運営は外部依存から脱却し、持続的な発展が可能となる。住民主体性は個人の意欲に任せるものではなく、地域の未来を共に考え、議論し、行動するための環境整備と制度的支援によって支えられるべきものである。そのためには、島根県のしまねの郷づくり応援サイトに見られるような、地区単位での人口データや将来予測を可視化し、地域住民が自らの地域の現状と未来を客観的に把握できる仕組みが必要である。データに基づく未来像の共有は、行動の自覚を促し、地域の意思決定をより実効的なものとする。さらに、活動を持続させるためには、柔軟かつ最小限の制度的支援が不可欠である。過度な制度化は住民の自律性を損なうが、一定の制度的枠組みがあることで、活動は途切れず、主体性が地域文化として定着していく。すなわち、住民主体性とは個人の精神的姿勢であると同時に、社会的仕組みとして設計されるべき要素でもある。

以上を踏まえ、本論が提案する地域拠点モデルは、求心力・連携力・住民主体性の3要素が相互に補完し合う循環型モデルとして構想される。すなわち、

①地域固有の資源を掘り下げて物語を紡ぎ出し、求心力を形成する段階

②その物語を媒介として多様な主体が共通目的のもとに結びつき、連携力を高める段階

③住民が自ら意思決定し行動する主体として関わり続けることで、拠点が持続的に進化する段階

という3層の循環構造である(図3)。この循環を通じて、拠点は内側に求心力を、外側に連携力をもち、基底に住民主体性を備えた動的な社会的装置となる。さらに、こうした拠点がネットワークとして結びつくことで、地域間の資源循環と知識共有が促進され、個別の地域が孤立することなく、互いに支え合う多極的な社会構造が形成される。これは、中央集権的な単極構造から脱却し、地域が自立しながらも連帯する多極国家日本への転換を意味するものである。このモデルを実現するためには、行政・企業・大学・NPOなどが一方的な支援者としてではなく、相互の学びと共創の関係性を築くことが求められる。拠点はそれぞれの地域の個性に基づきながらも、共通の理念として『内に誇りを、外につながりを、そして共に生きる意思を』共有することで、全国各地に多様な形態の地域拠点が連鎖的に生まれていくことが期待される。地域の未来は、外部から与えられるものではなく、住民が自らの物語を軸に紡ぎ出すものである。求心力・連携力・住民主体性による地域拠点モデルは、そうした地域の自己再生力を具体的に支える枠組みであり、日本社会全体をしなやかで多様な多極構造へと導く実践的なビジョンであると考える。

図3 求心力・連携力・住民主体性の3要素が相互に補完し合う循環型モデル 筆者作成

終章 今後の展望

本論考では、とみおかワイナリーと島根県雲南市の事例を軸に、地域拠点の形成と持続に必要な要素を考察してきた。現場に於ける活動とそこから得た知見を分析した結果、地域拠点を支えるのは単一の要素ではなく、求心力・連携力・住民主体性という3つの要素が相互作用することが重要であった。これらの要素は一体となって機能することで、拠点は単なる施設やプロジェクトを超え、地域に根ざした持続可能なモデルとして成立する。

東京一極集中と地方の過疎化という複合的な課題に直面する現代の地域社会において、未来を切り拓く力は外部から与えられるものではなく、住民自身の主体的な関与から生まれる。本論で示した求心力・連携力・住民主体性の3つの要素は、地域拠点を持続可能にする普遍的な原理であり、それをどう特定の地域に合う形に落とし込むかが課題である。とみおかワイナリーと雲南市の事例が示すように、地域の未来は誰かがつくるものではなく、自分たちで紡ぎ続けるものだと思う。この理念を共有し、各地域が自らの拠点づくりに挑み、成功を収めるよう、その一兵卒として筆者も現場で活動をしていきたい。

註

[1] 総務省統計局, 2024年4月12日, 総務省統計局人口推計(2023年(令和5年)10月1日現在)より筆者計算

<参照2025-8-15, https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2023np/index.html >

[2] 内閣府, 2025, 内閣府県民経済計算(平成23年度 – 令和4年度)より筆者計算

<参照2025-8-15, https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/kenmin/files/contents/main_2022.html >

[3] 神尾文彦編・相馬祐・浅野憲周 デジタルローカルハブ 社会課題を克服する地方創生の切り札 (株)中央経済社 2024年4月 P.33

[4] 神尾文彦編・相馬祐・浅野憲周 デジタルローカルハブ 社会課題を克服する地方創生の切り札 (株)中央経済社 2024年4月 P.29。

[5] 神尾文彦編・相馬祐・浅野憲周 デジタルローカルハブ 社会課題を克服する地方創生の切り札 (株)中央経済社 2024年4月 P.32,33

[6] 2025年7月21日人と組織と地球のための国際研究所川北秀人代表との面談より

[7] とみおかワイナリー, 2025, とみおかワイナリーホームページ

<参照2025-8-19, https://tomioka-winery.jp/>

[8] Terroir.media, 2023年2月13日, Terroir.media掲載記事 『とみおかワインドメーヌ』富岡町ならではのワインを醸す、海の近くのワイナリー

<参照2025-8-19, https://terroir.media/?p=4972>

[9] 飯盛義徳 地域づくりのプラットフォーム 学芸出版社 2015年5月 P.14,15

[10] 飯盛義徳 地域づくりのプラットフォーム 学芸出版社 2015年5月 P.15

「社会的創発」とは、当初は予期もしなかったような新しい活動や価値が次々と生まれること。

[11] 島根県雲南市, 2025, 島根県雲南市ホームページ

<参照2025-8-19, https://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/>

[12] 島根県雲南市, 2025, 地域自主組織について

<参照2025-8-19, https://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/kurashi/machidukuri/jisyusosiki/self01.html>

[13] 2025年7月23日雲南市政策企画部地域振興課地域振興グループ主幹大谷吾郎氏との面談より

[14] 飯盛義徳 地域づくりのプラットフォーム 学芸出版社 2015年5月 P.38

「プラットフォーム(platform)」とは、多様な主体の協働を促進するコミュニケーションの基盤となる道具や仕組み、空間。

[15] 飯盛義徳 地域づくりのプラットフォーム 学芸出版社 2015年5月 P.57-61

[16] 広井良典・小林正弥 コミュニティ 公共性・コモンズ・コミュニタリアニズム 勁草書房 2010年

[17] 島根県地域振興部中山間地域・離島振興課, 2025, しまねの郷づくり応援サイト

<参照2025-10-23, https://satodukuri.pref.shimane.lg.jp/www/index.html>

[18] 2025年7月22日~25日雲南市内の地域自主組織会長へのヒアリングより

[19] 2025年7月23日雲南市政策企画部地域振興課地域振興グループ主幹大谷吾郎氏へのヒアリングより

写真1. とみおかワイナリー, 2025, とみおかワイナリー醸造所

<参照2025-8-19, https://sl.bing.net/jwPqwyYJdZs>

参考文献

・飯盛義徳, 2015, 『地域づくりのプラットフォーム』 学芸出版社.

・神尾文彦編・相馬祐・浅野憲周, 2024, 『デジタルローカルハブ 社会課題を克服する地方創生の切り札』 (株)中央経済社.

・広井良典編・小林正弥, 2010, 『コミュニティ 公共性・コモンズ・コミュニタリアニズム』 勁草書房.

遠藤太郎の論考

Thesis

Taro Endo

第44期生

遠藤 太郎

えんどう・たろう

Mission

故郷福島の復興を実現し、子どもたちが誇りを持てる未来志向の町づくりの探究