Magazine

【防災ゼミ③】内閣府防災の強化と防災庁の設置|防災担当大臣・坂井学

内閣府防災は、今後、どのような発展を遂げていくのでしょうか。防災担当大臣・坂井学の「防災ゼミ」シリーズ第3回では、令和7年度に強化された内閣府防災の現状を紹介するとともに、将来構想として検討されている防災庁の設置について解説します。

※この記事は、2025年7月10日、松下政経塾とPHP研究所によって開催された「防災担当大臣・坂井学の防災ゼミ 〜防災の未来をつくる〜」に基づいて作成されています。

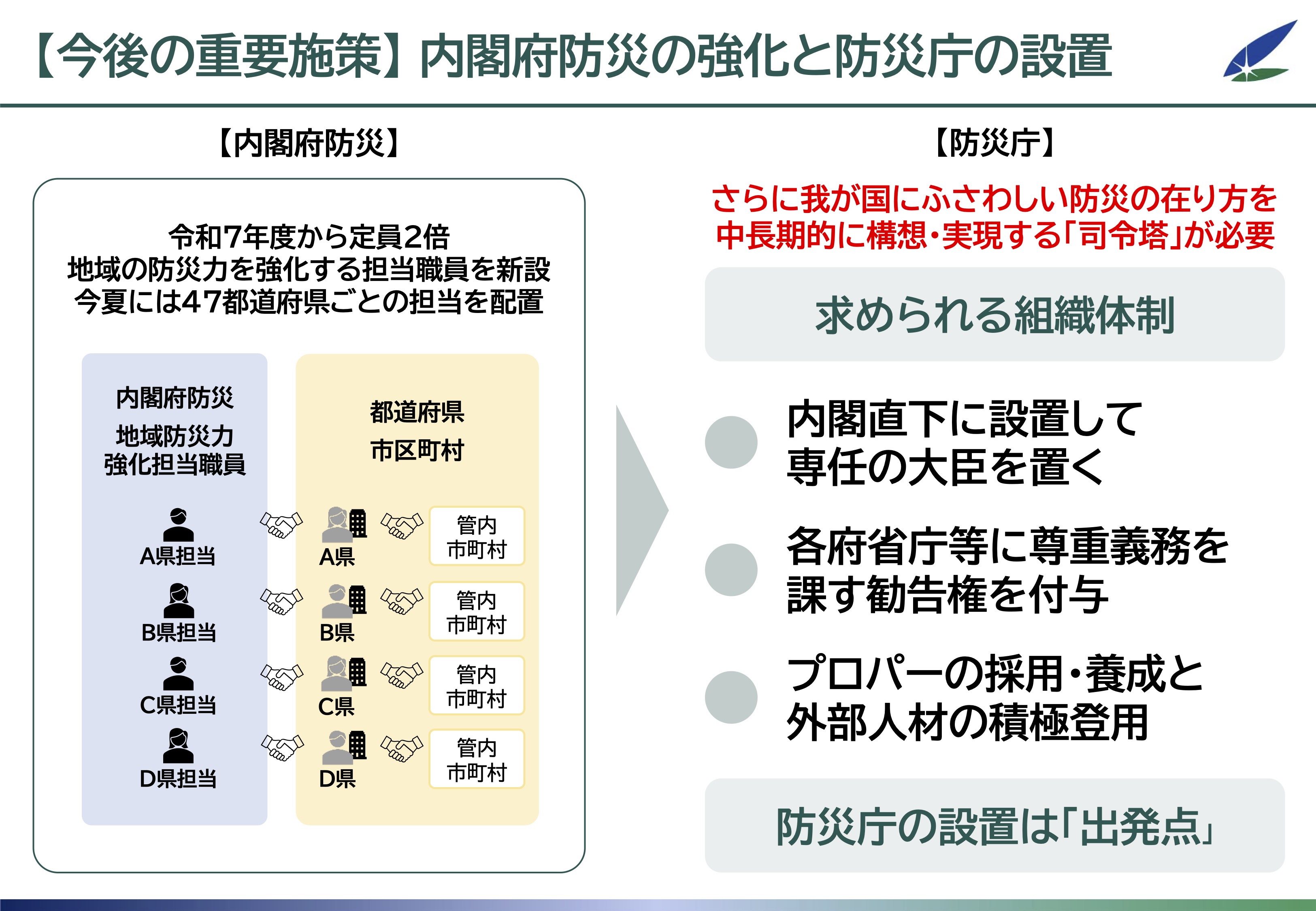

人員倍増による内閣府防災の強化

私が内閣府の防災担当大臣になって、防災に取り組んでいる職員の状況を見た時、圧倒的に予算と人が足りていませんでした。特に人が足りておらず、どの職員も仕事をいくつも抱えて忙しくしていました。結局、災害に対する事前の準備に関して、ほとんど手が回っていなかったというのが実情です。

能登半島の地震、豪雨災害など、毎年、災害が起きています。その災害の対応だけで、基本的には手一杯の人数しかおりませんでした。しかし、防災庁が設置されるということで、現状にテコ入れすることになり、今年度は昨年度と比べて予算と人が倍になりました。倍になっただけで、全く違います。

47都道府県ごとに担当職員を配置することができました。職員は地域防災力強化担当として、都道府県に対して「内閣府防災が、今、何を考え、何をやっているのか」について伝えます。自治体側でも窓口担当者を決めてもらい、「各県がどこまでどういう対応をし、それが市町村でどこまで浸透しているか」といったことを確認できるようになりました。

実は、去年、私が大臣になった時、県によって災害対応能力に圧倒的な差があるという現状に直面しました。ある県では用語も全て分かってもらって対応してもらえるのに、ある県では「それって何ですか?」に対する説明から始めなければならない。

各県によってこれだけ差があると、実際に災害が起きた時に困ります。国も困るし、災害ボランティアの皆さんも困るし、住民の皆さんはもっと困るわけです。実際に、災害ボランティアの皆さんからは、「なんとか47都道府県の災害対応能力を一定の水準にしてくれないか」という声がありました。

今回、職員の定員が増えたことから、この状況が改善されたことになります。内閣府防災に地域防災力強化担当職員をつけて、各自治体とのコミュニケーションが円滑になり、47都道府県の災害対応能力を一定水準にまで引き上げる体制が整ってきたということです。

防災の司令塔としての防災庁

私は防災担当大臣を務めていますが、警察の大臣、海洋担当の大臣、領土問題担当の大臣、学術会議の大臣も兼務しています。やることが山ほどあります。特に私の任期になってからは、警察は対応案件が一杯で、防災だけに取り組んでいるわけにはいかないという状況が起こります。

しかし、防災庁ができれば、専任の大臣を置くことになります。防災に専任ということですから、私も今の倍以上、災害対策に時間が割けるということになります。そうすると、状況がだいぶ変わります。

また、防災庁には、勧告権を付与します。今、内閣府の役割は、各省の調整です。内閣府の防災担当大臣として、各省庁に「こうしてくれと」言っても、それを聞くも聞かないも相手次第ということになります。つまり、各省に対して全く権限を持っていないということです。防災庁で大臣に尊重義務を課す勧告権を付与することができれば、今の復興大臣と同じ立場になります。つまり、防災担当大臣が、各役所に対して指示を出せる関係になります。

防災担当大臣は、災害が起きた時に被害を最小化する事前準備をします。発災直後は、官房長官が危機管理担当大臣として指揮を執りますが、避難所が設置されてからの復興まちづくりは防災担当大臣の仕事です。まちの復旧・復興は、経済、福祉、医療、農業など、全てを含みますので、各役所に対しての勧告権がない、つまり指示ができないと、復興まちづくりは進みません。お願いはするけど、やるかやらないかは向こう任せという状況になってしまいます。そこで、防災庁の設置では、勧告権を付与するという方向で考えています。

そして、プロパーの採用・養成と外部人材の積極登用を行います。大きな災害を経験した貴重な人材が、次の大きな災害の時にも活躍をできるようにする。防災庁プロパーでずっと防災に取り組む人材を確保できれば、防災・災害ボランティアの皆さんと対等に話ができますし、いろんな知恵が出し合えるようになります。ノウハウも溜まっていきます。ですから、プロパー職員の採用の意義は大きいと思います。

能登半島の地震では、金沢の石川県庁に災害対策本部を設置しました。防災担当の副大臣と政務官の2人が本部長となり、どちらかが必ず本部にいるという体制を敷きました。2人が口を揃えて言ったのは、「防災庁は、是非、欲しい」「特に、プロパーの人間がノウハウを積み重ねてもらいたい」と。彼らも災害の対応が初めてで、一緒に同行した内閣府防災の役人も初めてで、「一体どうしたらいいんだ」と大変苦労したということです。

この時に災害対策を経験した人が、ある程度のノウハウと能力を持って、副大臣や政務官と一緒に災害対策本部に行けば、少なからずの補佐やフォローができます。防災庁を設置して、災害対策に本腰を入れて、200年スパンの政策もしっかり継続できるような体制をとっていきたいと思っています。

【防災担当大臣・坂井学の防災ゼミ】

防災担当大臣 坂井 学

Manabu Sakai, Minister of State for Disaster Management

昭和40年生まれ。東京大学法学部卒業、松下政経塾に入塾(第10期)。在塾中は、熊本県庁、人吉市役所、スタンフォード研究所などで研修。卒塾後、熊本県に住み、家庭排水からでも土が生命力を発揮できる汚水処理をめざす会社で働きながら、自然農による農作物栽培を実践。鳩山邦夫代議士秘書を経て、衆議院選挙に立候補。衆議院議員6期。【詳しくはこちら】

関連記事を見る

Related Articles

-

- 2025/9/2

【防災ゼミ①】南海トラフ地震の被害想定と対策|防災担当大臣・坂井学

-

- 2025/9/2

【防災ゼミ②】内閣府による防災政策の最新動向|防災担当大臣・坂井学

-

- 2025/9/3

【防災ゼミ④】防災の未来をつくるリーダーへの道|防災担当大臣・坂井学