Magazine

【防災ゼミ②】内閣府による防災政策の最新動向|防災担当大臣・坂井学

内閣府では、一体、どのような防災政策を検討しているのでしょうか。防災担当大臣・坂井学の「防災ゼミ」シリーズ第2回では、重要な防災政策の最新動向として、耐震化の促進、分散型社会システムの構築、安全な場所への居住誘導、避難行動・生活環境の改善、人材育成と広域応援体制の強化、災害対応の標準化とDXの推進について解説します。

※この記事は、2025年7月10日、松下政経塾とPHP研究所によって開催された「防災担当大臣・坂井学の防災ゼミ 〜防災の未来をつくる〜」に基づいて作成されています。

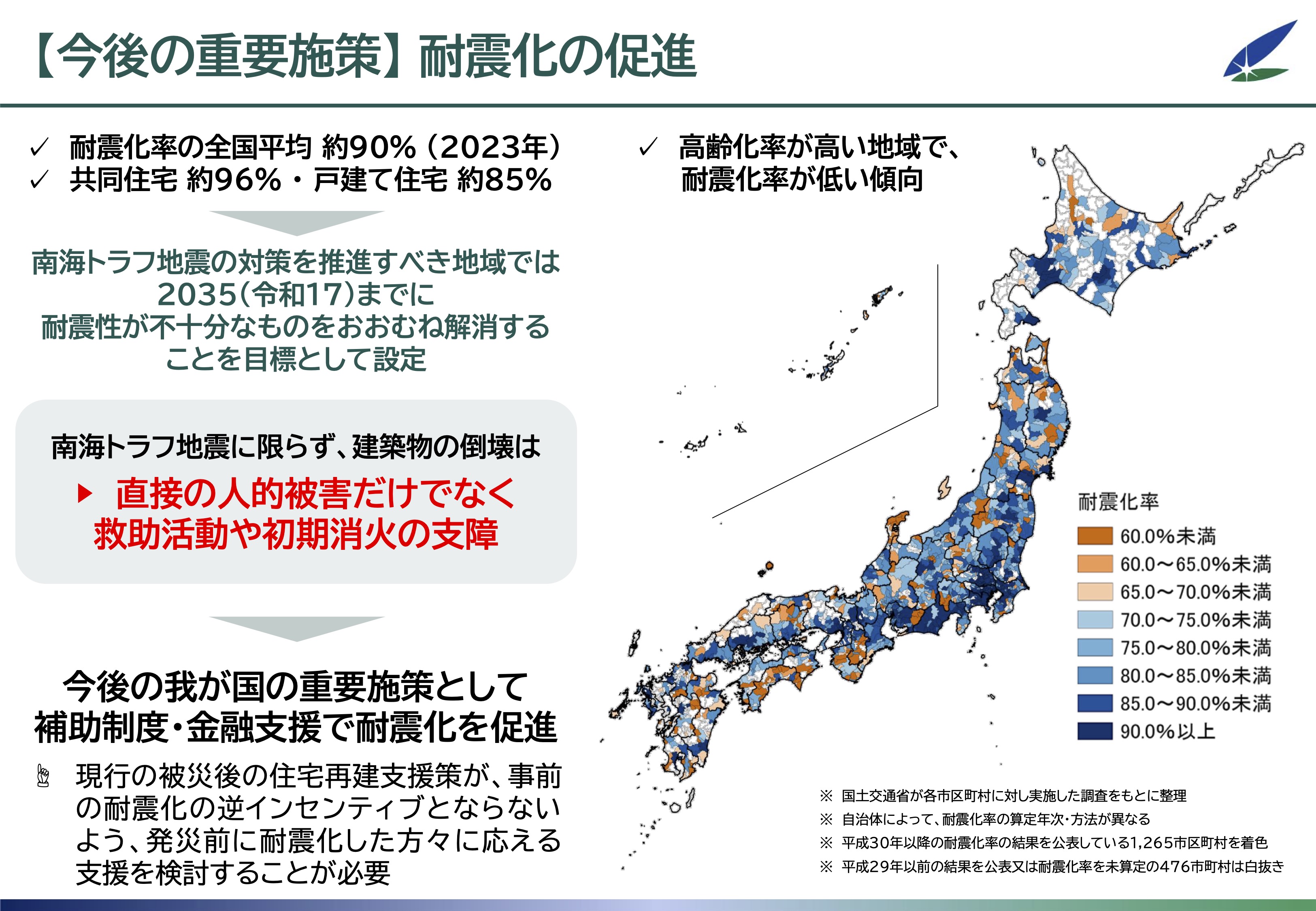

耐震化の促進

ここからは、今後の災害対策に関する基本政策についてお話をします。

まずは、耐震化の促進です。南海トラフ地震に限らず、建築物の倒壊は、直接の人的被害だけでなく救助活動や初期消火に支障をもたらします。

地図を見ると、全国的な耐震化の状況はさまざまで、耐震化率60%未満の地域から90%以上の地域まで混在しています。行政としては、今後、補助制度や金融支援等で耐震化を支援・促進していきます。

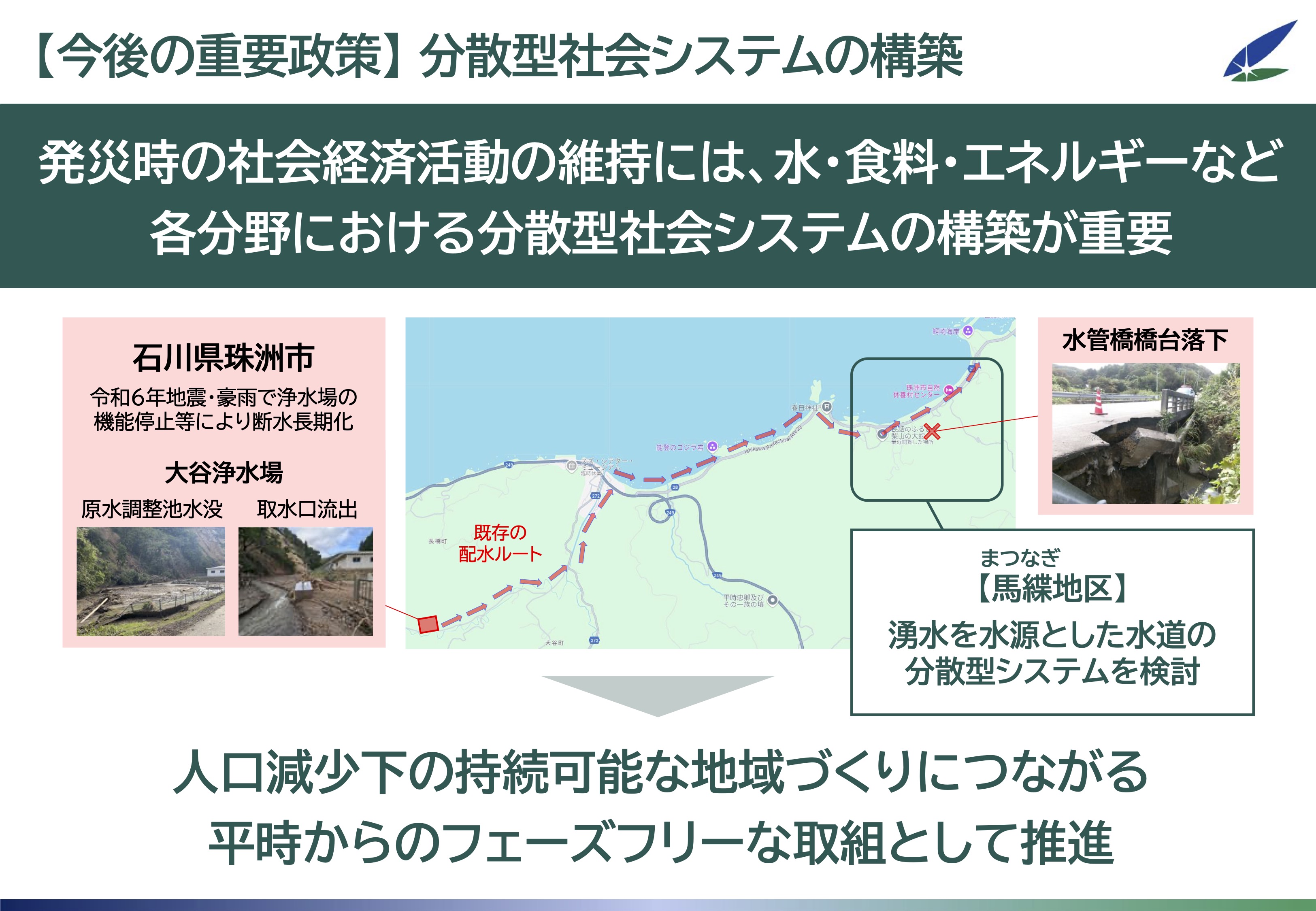

分散型社会システムの構築

続いて、地震等による災害を受けたときに、その地域で引き続き生活ができる環境をつくっていくことを重点的に考えた施策として、分散型社会システムの構築を推進していきます。

ここでは、石川県珠洲市の馬緤(まつなぎ)地区を例に挙げています。見ての通り、馬緤地区の水道は、これまで遠くから配管を引っ張っていました。水道配管が長いということは、その間のどこかで壊れてしまうと、水が来ないという状況になります。

しかし、この途中の地区に湧き水があります。地下水が出ており、それを地区の水道に使えば、短時間で復旧が実現できるということになります。

能登地震の時、馬緤地区は一時的に孤立集落になりました。皆さんとお話をした時、「孤立をしても、水があれば何も怖くない」「食べ物は目の前の畑にいくらでもある。だから、食べることには困んねえ」「水があれば、生活するのに困らない」「水があることが、安心につながるんだ。大事なんだ」という声がありました。

遠くから配管をすれば、断水のリスクも大きくなります。そこで、国土強靭化の観点からも、「自分の地域に豊富で綺麗な水が出ているならば、それを使っていくようにしましょう」というのが、分散型社会システムづくりです。

これは、水道行政の大転換です。今までは1つの浄水場を作って、そこで基準に合った水を作り、それをできる限り広い地域に配水するというのが水道行政の根本の考え方でした。しかし、今回は、「近くにある水を使っていきましょう」という発想で、これまでとは正反対の水道行政を取り入れることになったわけです。

配管工事があるため国交省の所管となり、上水道・下水道も分散型が認められてきました。この分散型社会システムの構築は、国土強靭化の観点からも災害対策として進めていく施策の一つです。

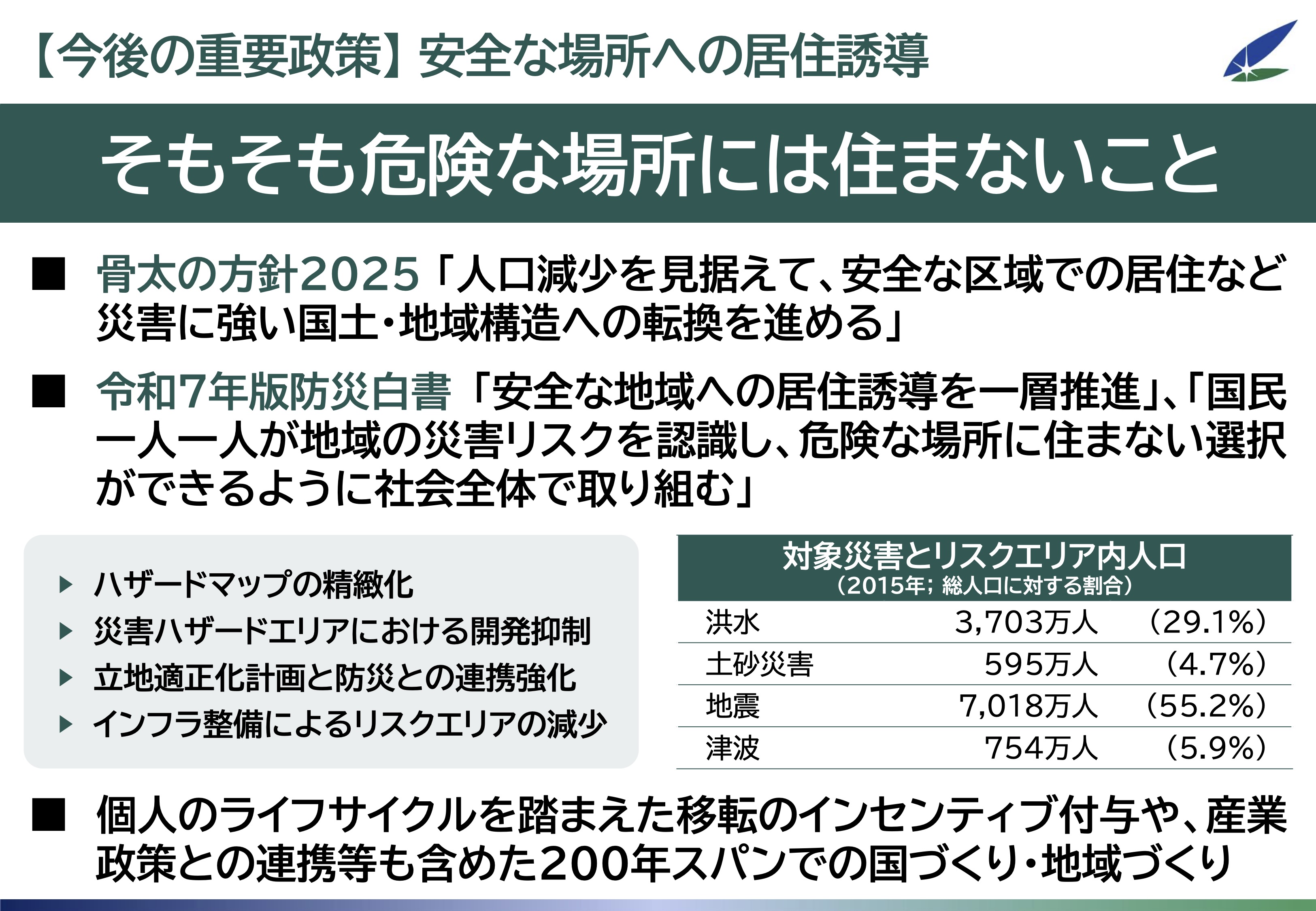

安全な場所への居住誘導

当たり前の話でありながら、なかなか表立って掲げることができなかったのが、「そもそも危険な場所に住まない」ということです。特に最近は、ハザードマップも精緻化して、「どの地域が土砂災害で危ないか」「どの地域が津波で危ないか」「どの地域が川の氾濫で危ないか」といったリスクが事細かに見えるようになってきました。

例えば、海沿いで埋め立てしたところは、地震で液状化しやすい。誰が見ても、液状化するわけです。しかし、そのような場所が開発されて、平気で売られている。当然、事業者は顧客に対して液状化のリスクを説明するのでしょうが、価格や場所のメリットから実際に購入する人がいるという状況です。そして、地震が起きて土地が液状化した時には、公金を出してその地域にテコ入れしていかなければならなくなります。最初から人が危ない地域に住まなければ、そこにテコ入れする必要はないわけです。

そのため、最初から危険な場所には住まないまちづくりをしていただきたいと考え、防災白書にも初めて明記をさせていただきました。今までは分かっていても正面切って言えなかったのですが、東日本大震災、能登半島地震を経験して、自然災害に対する意識もだいぶ変わってきました。国民の皆さんには、やはり命が大事だと認識してもらっています。

かつては、ハザードマップを作っても、土地の値段が下がるという理由で地主が反対して公表できない時代がありました。ところが、広島で百人近くの方が亡くなる土砂災害が起こった後に社会の意識が変わって、土砂災害のハザードマップを公開する地域が増えました。また、情報を公にしていないと「なぜ、公開しないんだ?」という声が上がるようになってきました。

このような時代の変化や国民の感覚の変化なども捉えて、今後、安全な場所への居住誘導を推進していきます。ただし、今日明日でできることではなく、200年のスパンで考えて取り組みます。通常の木造の建物も、鉄筋コンクリートの建物も、必ず寿命が来て建て替えるタイミングがあります。鉄筋コンクリートの寿命も50年と言われています。そのタイミングを見て、危険な場所から安全な場所に動いていただくための施策を講じていきます。

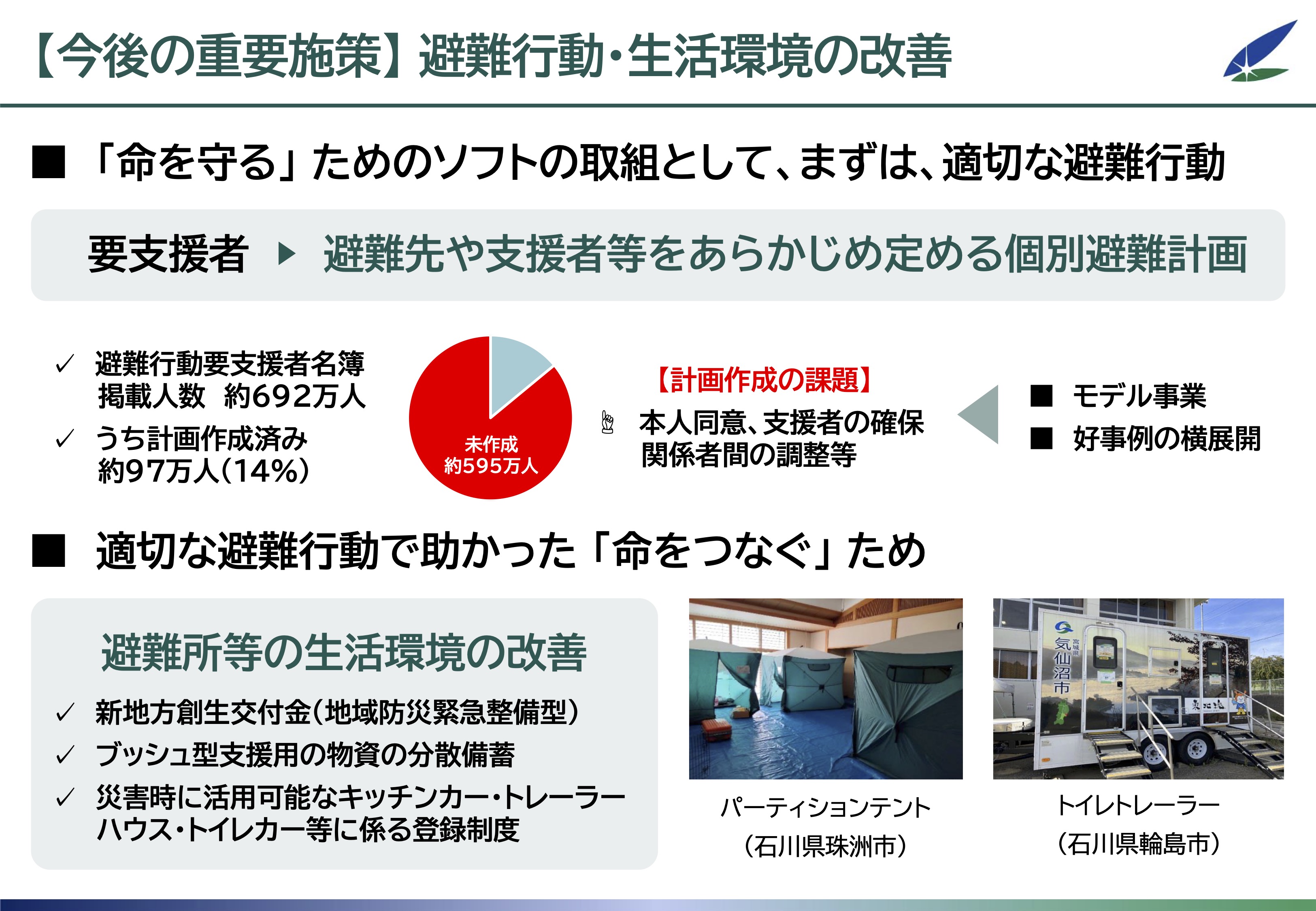

避難行動・生活環境の改善

避難行動生活環境の改善について、今回、南海トラフの対策計画の中で「命を守る」「命をつなぐ」という言い方を採用しています。

「命を守る」というのは、直接的な自然災害から命を守るということです。そのため、避難する時に支援が必要な方のための個別避難計画として、避難先、支援者、移動手段、避難ルートなど、詳細まで計画を立てるようにお願いしています。

例えば、津波等における避難では、車が殺到すると渋滞で全く動かなくなることが想定されますので、歩ける人は歩いて避難をしていただくようお願いをしています。しかし、歩いて避難ができない方にとっては、移動手段は車しかありません。ですから、災害が起きた時に、どの場所で何台の車がどの道を通るかについて想定が必要です。

この個別避難計画は、地方自治体(市町村)に作成を進めていただいています。大変な作業ですので、まだ14%しかできていません。誰が要支援者を助けて逃げるのかについてマンツーマンで決めていく必要があり、なかなか手間がかかります。しかし、この計画がないと命を守ることができませんので、力を入れて進めています。

「命をつなぐ」は、直接的な災害から守った命をつないでいくための施策です。避難所など自宅以外での生活を一定期間にわたって余儀なくされた時に、病気などで亡くなるようなことがないように、健康で過ごせるような準備をしています。

具体的には、交付金によって市町村が備蓄品を買うことができるように段取りをしました。今まで国の備蓄は立川の基地1カ所でしたが、プッシュ型支援用の分散備蓄として、全国8地域で分散して備蓄する場所を確保しました。また、キッチンカー、トレーラーハウス、トイレカーなどの車両について、日本全国のどこに何台あるのかを把握し、被災地のニーズに合わせて展開できるような制度をスタートしたところです。

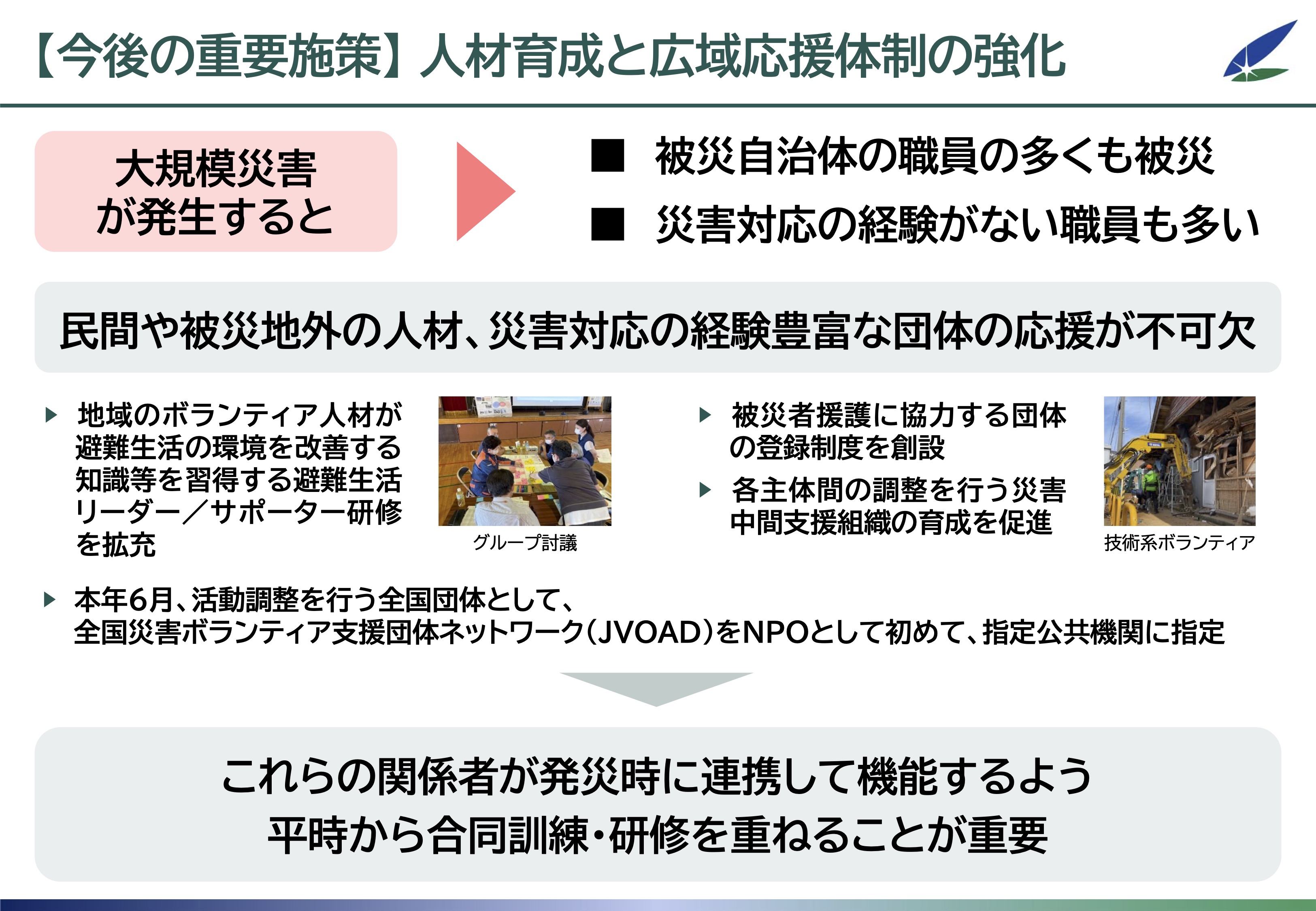

人材育成と広域応援体制の強化

発災直後の混乱の現場では、特に専門性が高い人材を必要とします。ところが、行政マンでも、大きな災害を経験したことがあるという人はほとんどいません。そのため、災害現場に行政マンを応援で送り込んでも、現場で何をしたらよいのか分からないという状態になってしまいます。

そこで、災害対応のリーダー研修、サポーター研修など、さまざまな研修を行って、発災直後の混乱の中に入ってもしっかり対応ができるような人材や、避難所運営のノウハウを持った人材などを多く育てていきたいと考えています。

また、災害対応の広域応援体制の整備を進めています。東日本大震災の時、被災地に来たNPOグループの中には、「言ったこととやっていることが違う」「お金だけ取って、やりますといったことをやらずに逃げてしまった」という事例もあり、行政側が「どのNPOやボランティア団体が信頼できるのか」について情報を持ち合わせていないという課題が指摘されていました。

そこで、法改正を行い、被災者援護に協力するボランティア団体の登録制度をつくりました。行政が、常日頃からボランティア団体と関係をつくり、信頼できる団体をしっかり認識する。いざ災害が起きたときには、その信頼できる団体から全面的に応援を受けられるように、広域応援体制づくりを進めています。

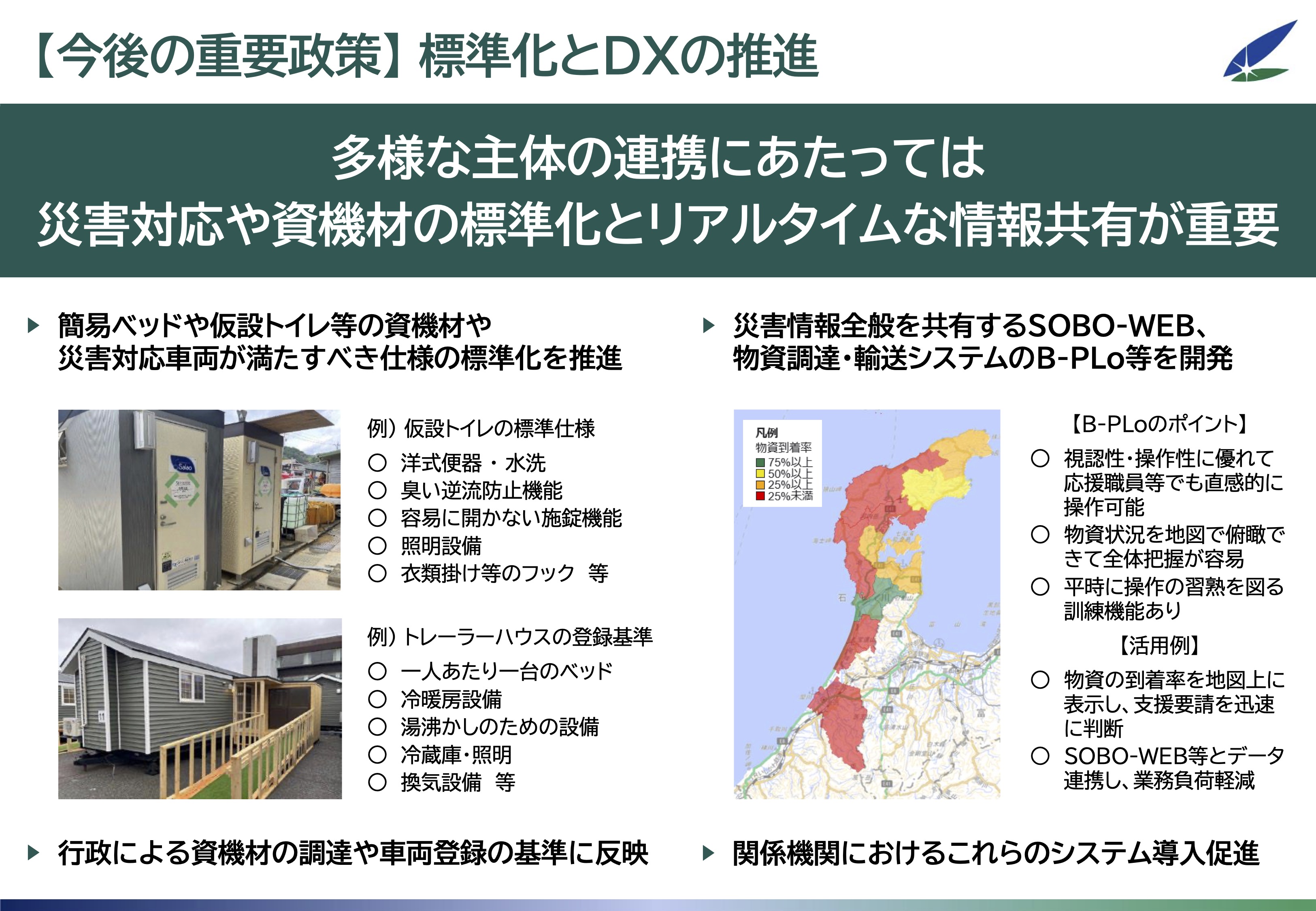

災害対応の標準化とDXの推進

現在、災害対応の標準化を進めています。例えば、被災地に備蓄品を送り込む時、大きさや使い方が一緒になるようにします。被災地の現場で、「ここにトイレを設置しよう」「ここに何人泊まってもらおう」と考えていても、いざ備蓄品を受け取った時に、想定していた大きさが違ったり、形が違ったり、能力が違ったりということであっては混乱します。そのため、全国の備蓄品を標準化を目指し、県や市町村の備蓄品の仕様を統一していきます。

ただ、実際に進めるにあたっては課題もあります。今すでに備蓄品を販売している業者さんの商品が基準に合わないということになった場合は、その商品に対するニーズをなくしてしまうことにもなりかねませんので、これから知恵を出し合う必要があります。様々な課題を解決しながら防災の標準化を進め、全国どこでも同じ状態にしていきます。例えば、基準の大きさで避難所の体育館で間仕切りを設置しておけば、そこにぴったり合うような資材が届くような標準化を進めています。

そして、災害情報全般を共有するシステムプラットフォームとして「SOBO-WEB」があります。例えば、この地図では、地図物資到達率が、75%以上、50%以上、25%以上というように色分けして表現されています。また、各役所の消防からの情報、海上保安庁からの情報、警察からの情報など、さまざまな情報をSOBO-WEBの中に入れ込んで、誰が見ても現状が分かるような情報の共有化を進めているところです。

【防災担当大臣・坂井学の防災ゼミ】

防災担当大臣 坂井 学

Manabu Sakai, Minister of State for Disaster Management

昭和40年生まれ。東京大学法学部卒業、松下政経塾に入塾(第10期)。在塾中は、熊本県庁、人吉市役所、スタンフォード研究所などで研修。卒塾後、熊本県に住み、家庭排水からでも土が生命力を発揮できる汚水処理をめざす会社で働きながら、自然農による農作物栽培を実践。鳩山邦夫代議士秘書を経て、衆議院選挙に立候補。衆議院議員6期。【詳しくはこちら】

関連記事を見る

Related Articles

-

- 2025/9/2

【防災ゼミ①】南海トラフ地震の被害想定と対策|防災担当大臣・坂井学

-

- 2025/9/2

【防災ゼミ③】内閣府防災の強化と防災庁の設置|防災担当大臣・坂井学

-

- 2025/9/3

【防災ゼミ④】防災の未来をつくるリーダーへの道|防災担当大臣・坂井学