Magazine

【防災ゼミ①】南海トラフ地震の被害想定と対策|防災担当大臣・坂井学

迫り来る南海トラフ地震に対して、日本政府はどのように現状を分析して、どのような対策を考えているのでしょうか。防災担当大臣・坂井学の「防災ゼミ」シリーズ第1回では、南海トラフ地震の被害想定と対策について、具体的なデータを読み解きながら解説します。

※この記事は、2025年7月10日、松下政経塾とPHP研究所によって開催された「防災担当大臣・坂井学の防災ゼミ 〜防災の未来をつくる〜」に基づいて作成されています。

南海トラフ地震の被害想定

防災担当大臣の坂井学です。本日は、未来の防災リーダーを目指す皆さんに、防災の最前線についてお話をしたいと思います。

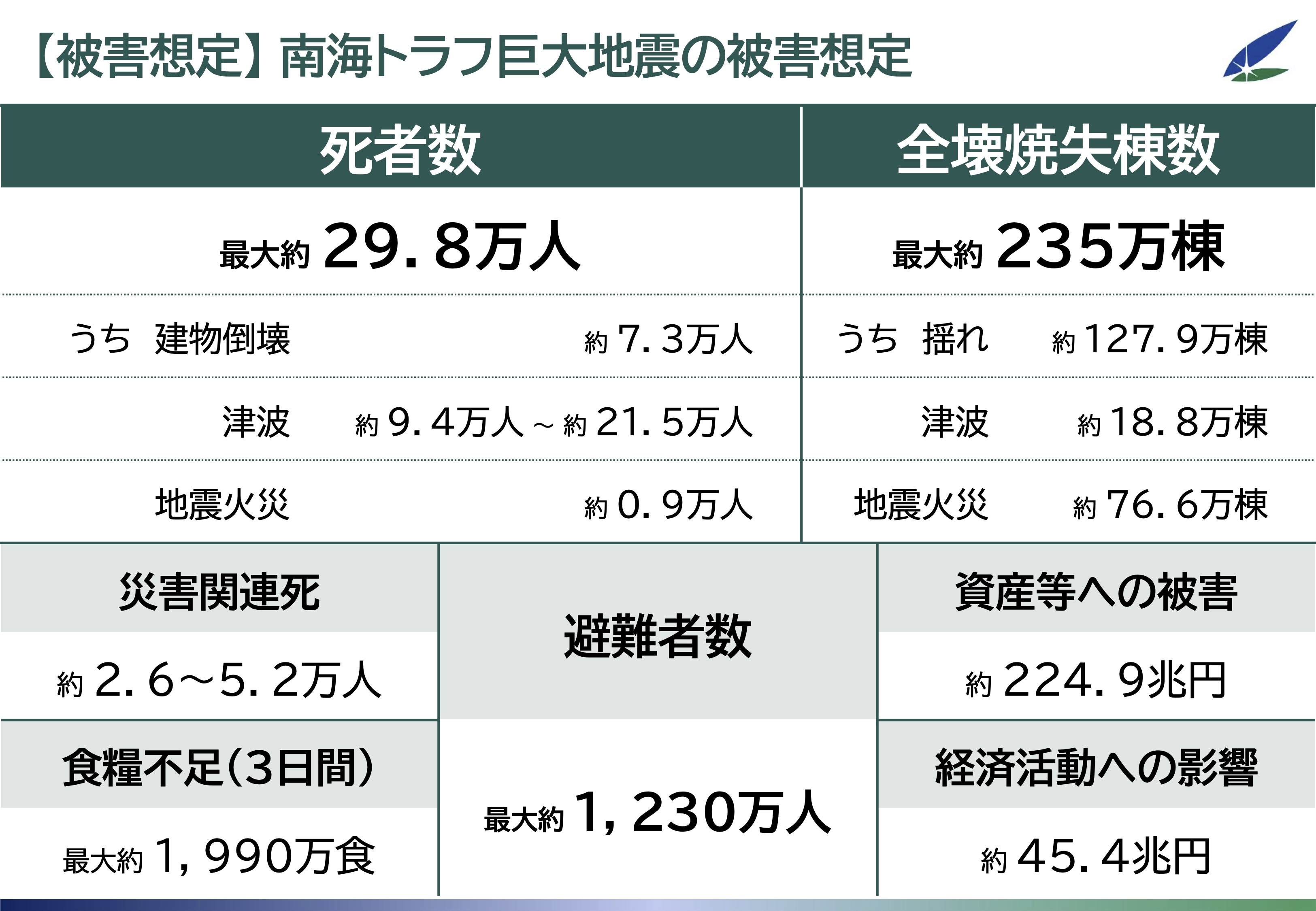

ご存知の通り、南海トラフ巨大地震が来ると言われています。去年も南海トラフ情報の注意情報を出しまして、改めてメディアでも注目されたところです。南海トラフの被害想定では、死者数、全壊焼失棟数、避難者数など、非常に大きい数字が並んでいます。

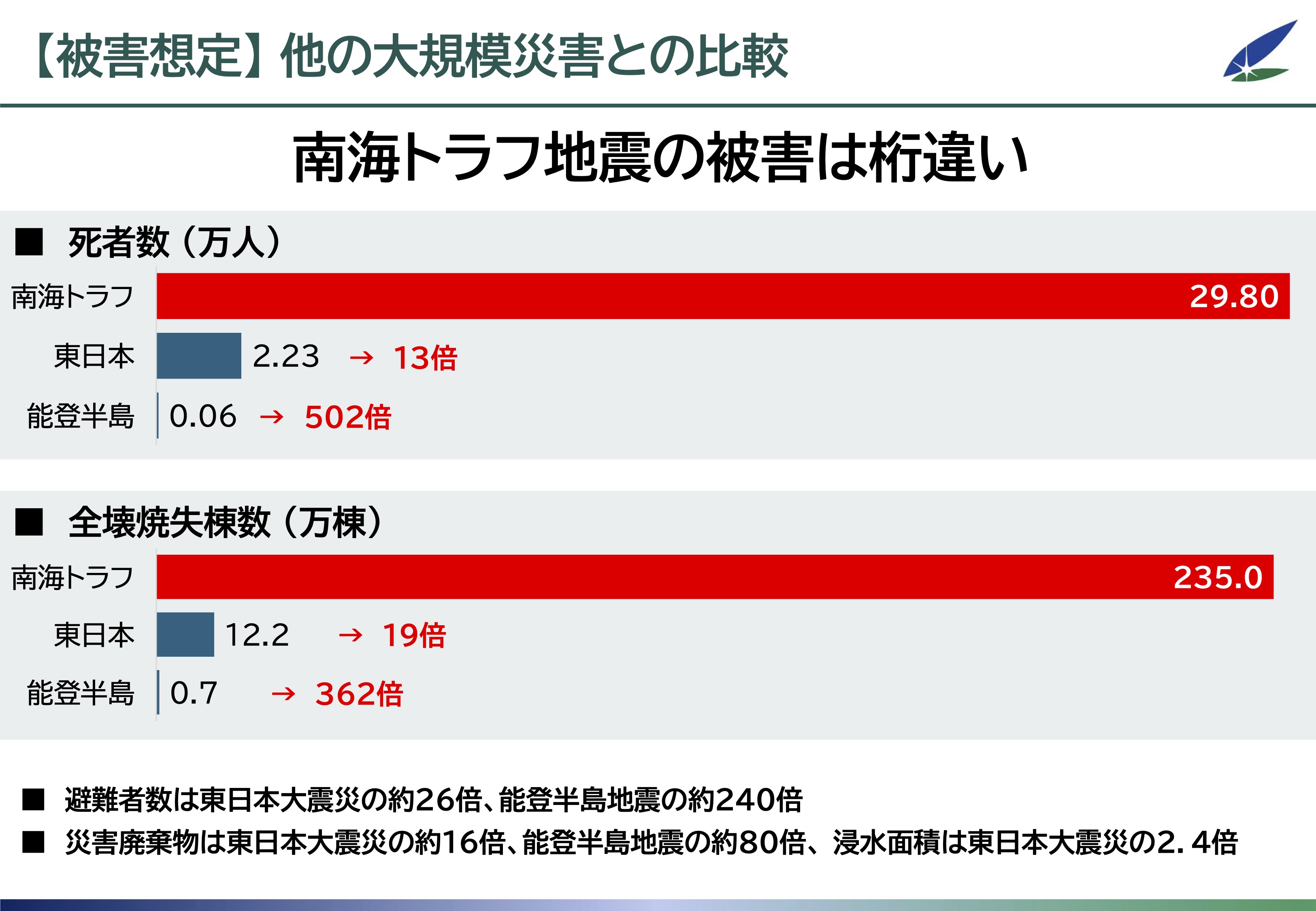

これがどれだけ大きいかというと、南海トラフの想定死者数は、東日本大震災の13倍、能登半島地震の502倍です。そして、全壊焼失棟数は、東日本大震災の19倍、能登半島地震の362倍となります。

皆さんの中には、東日本大震災の被災現場に行かれた方もいらっしゃると思います。周知の通り、東日本大震災は、特に津波による被害が甚大でした。

しかし、それとは比べ物にならないほど大きな被害が想定されているのが南海トラフ地震です。被害金額についても、南海トラフ地震は224.9兆円、東日本大震災は16.9兆円ということですから、13倍以上の被害が想定されています。

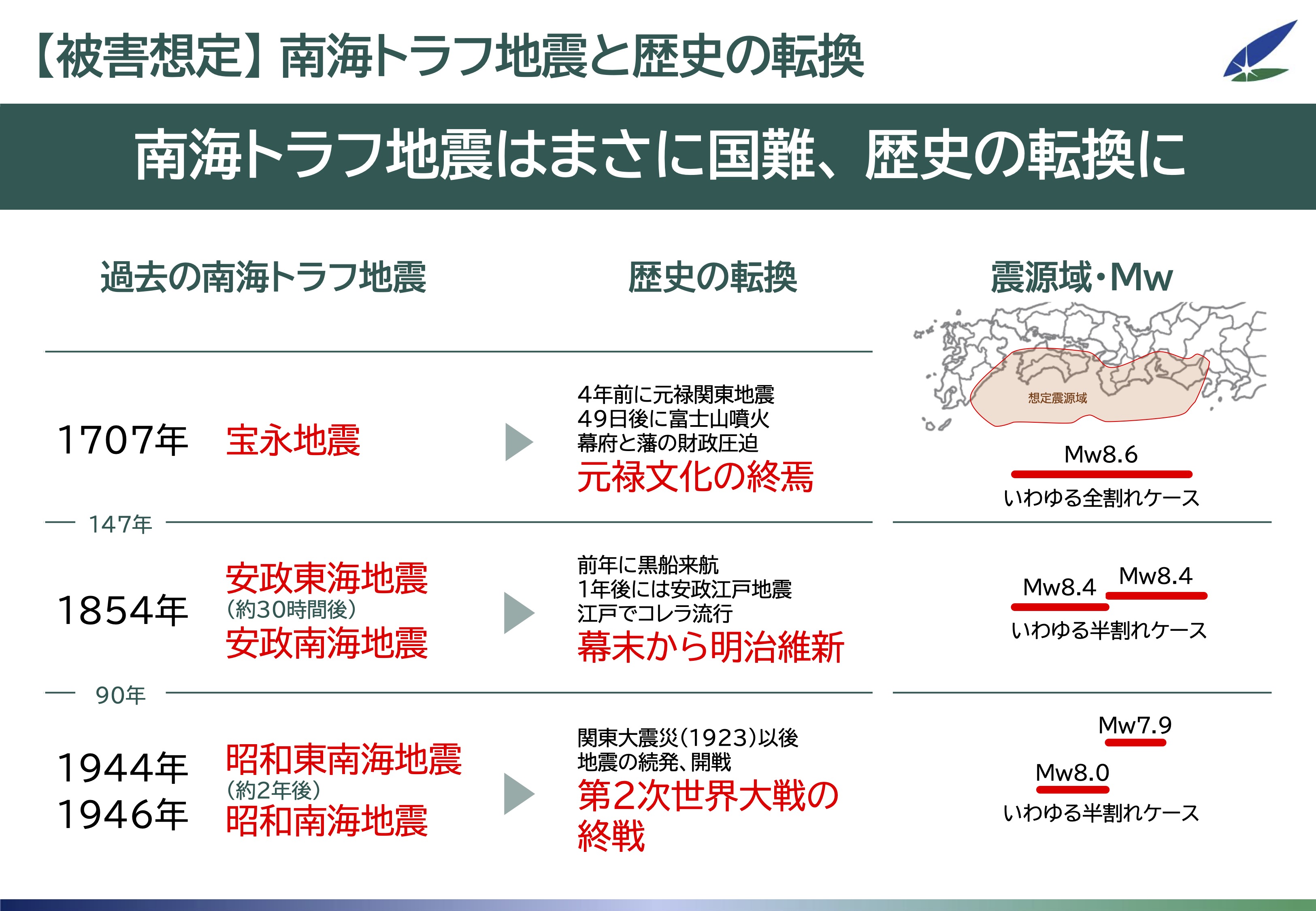

過去の南海トラフ地震は、1707年、1854年、戦争終結の1945年をまたぐ1944年と1946年に起きています。

1707年の宝永地震は、元禄文化が終焉を迎える転換をもたらしました。また、1854年の安政東海地震と安政南海地震では、幕府の力が一気に弱体化して明治維新へとつながっていきました。戦争終結前後は、昭和東南海地震と昭和南海地震が起きたことによって日本の体力が削られて、大きな歴史的転換を迎えることになったわけです。

つまり、過去の南海トラフ地震は、いずれも日本の社会そのものを揺るがすような大きなインパクトを持つ災害だったということになります。そして、これから起こる南海トラフ地震も、おそらくそうなるだろうと見込まれます。だからこそ、対策が必要です。

南海トラフ地震の被害は減災できる

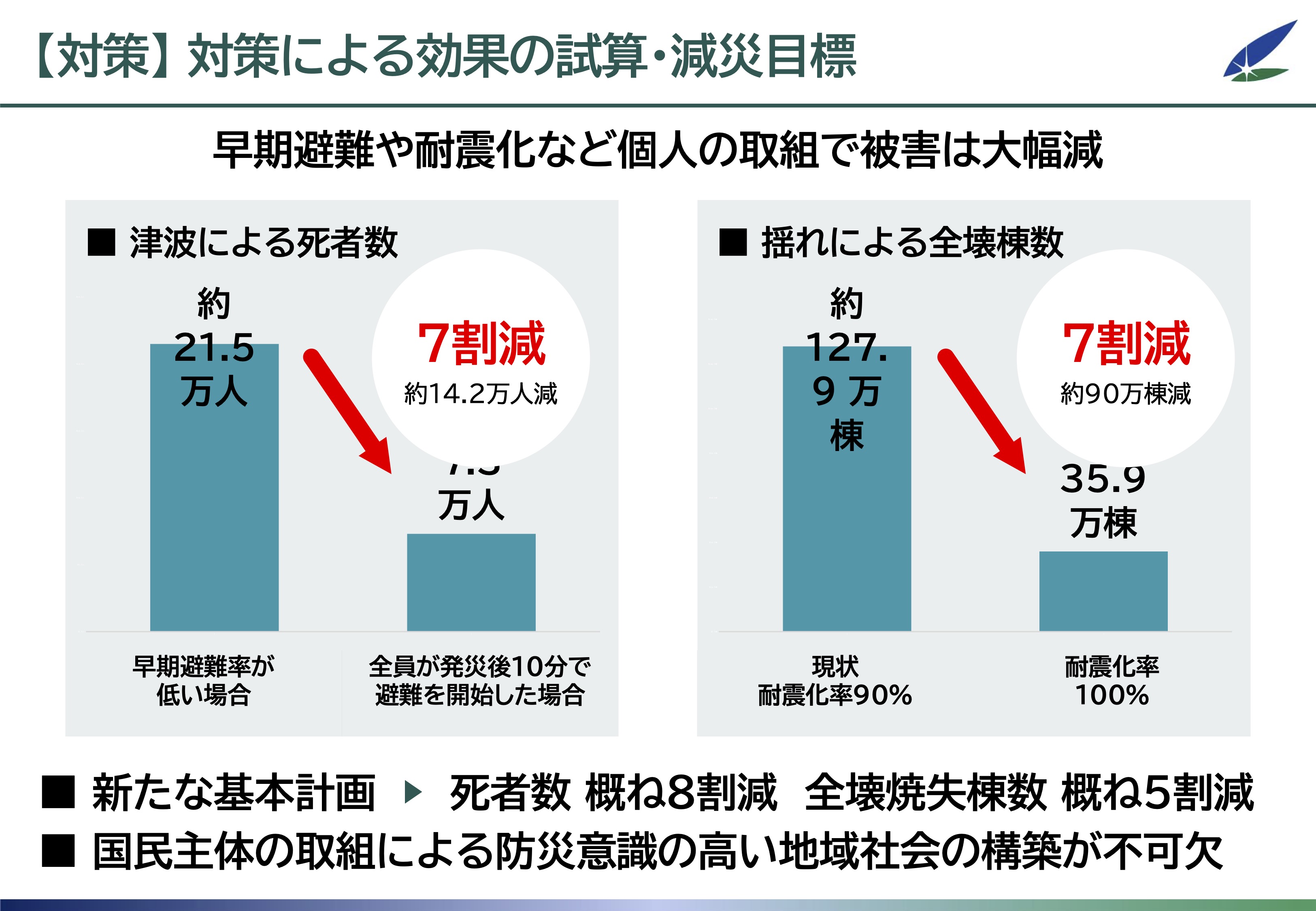

地震の被害想定では死者数や全壊焼失棟数など様々な数字がありますが、これらは対策によって減らすことができます。

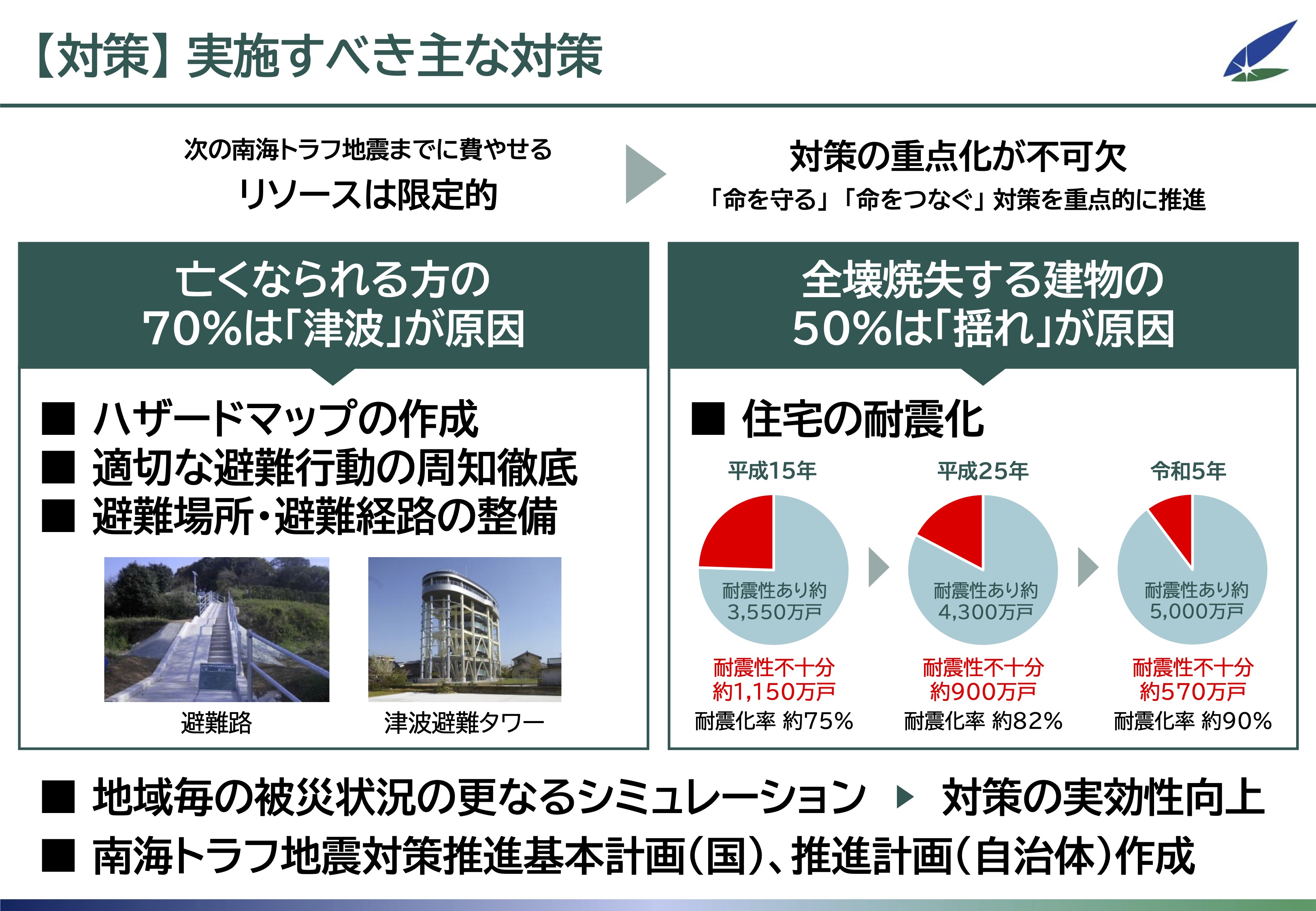

亡くなる方の70%は、津波が原因です。津波対策のハザードマップを作成し、常日頃から意識を高め、避難行動の周知徹底や避難タワーのような避難場所や避難経路をしっかりと整備をするという事前準備をすることによって、亡くなる方を減らすことができます。

また、地震対策は、耐震化が1丁目1番地です。住宅が潰れて火災が発生するということがありますが、火災のほとんどは建物が崩れたところから発生します。建物が崩れなければ、種火の時に消すことができます。しかし、建物が崩れてしまうと、種火が見えていても種火までたどり着けない。つまり、種火を消火することができない結果として、小さな火が大きくなって火災が発生します。耐震化は、単に人の圧死を防ぐというだけではなく、火災を防ぐためにも大変重要です。

国交省によると、耐震化率は、平成15年が75%、令和5年が約90%ということで、9割の住宅が耐震化できているということになります。新築の建物は、耐震化の基準をクリアしていますから、この耐震化率が減ることはないとは思います。

しかし、能登の地震を見ても、9割の住宅が耐震化済みというのは、実感としては少々疑問です。能登の輪島は48%しか耐震化した建物がなかったから軒並み崩れたということになっていますが、耐震化率9割という数字がどこまで本当なのかという論点も含めて、耐震化はしっかり進めていくべき柱となっています。

津波対策を講じると、死者数21万5000人は、7割減って7万3000人になります。耐震化率が100%になると、揺れによる全壊棟数も7割減って35万9000棟になります。つまり、対策によって、被害は7割も減るのです。

注意・警戒の臨時情報で周知する

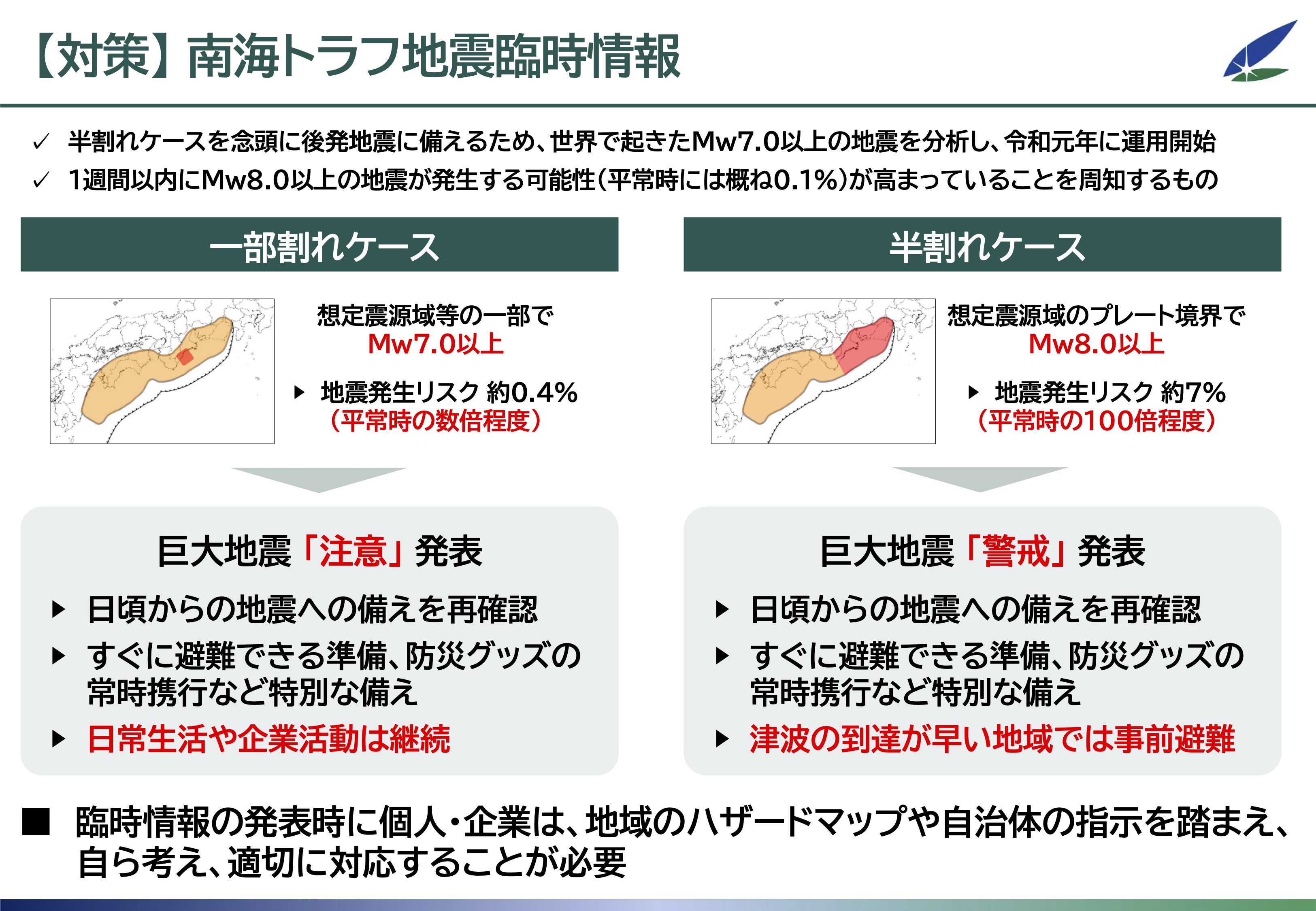

1707年の宝永地震の時は、いわゆる「全割れケース」と言って、トラフ全体が地震源となりました。一度に全部が動いて震源地になったということで、一番大きな災害になっているわけです。

1854年の安政東海地震と安政南海地震、戦争終結前後の昭和東南海地震と昭和南海地震の時は、いわゆる「半割れケース」です。このケースでは、最初に東側が動いて、その後に西側が震源地となって地震が起きました。

去年の夏、8月に「注意」という情報を発表しました。ここにあるように、巨大地震注意発表は、一部割れケースであるということを皆さんにお伝えをしたことになります。つまり、想定震源域の一部で、平常の数倍程度、地震が起こる確率が高まったということです。地震発生リスクで言うと、約0.4%になるということでした。

半割れケースは、文字通り、半分割れたということで、実際に大きな被害が出た地震が発生している状況です。それでも全割れではなく、まだ残り半分が割れる可能性があり、最初の地震と同程度、または、それ以上の大きな地震が来る可能性があります。そこで、半割れケースの時には「警戒」という情報を発表します。この時の地震発生リスクは約7%で、平常時の百倍程度の確率で地震が発生しそうだということになります。

この巨大地震警戒が発表された時には、津波の到達が早いところで、人の手を借りて移動する必要がある方々は、事前に避難をすることが求められます。ですから、南海トラフ地震臨時情報として「警戒」を出して、被害者を減らすようにしています。

【防災担当大臣・坂井学の防災ゼミ】

防災担当大臣 坂井 学

Manabu Sakai, Minister of State for Disaster Management

昭和40年生まれ。東京大学法学部卒業、松下政経塾に入塾(第10期)。在塾中は、熊本県庁、人吉市役所、スタンフォード研究所などで研修。卒塾後、熊本県に住み、家庭排水からでも土が生命力を発揮できる汚水処理をめざす会社で働きながら、自然農による農作物栽培を実践。鳩山邦夫代議士秘書を経て、衆議院選挙に立候補。衆議院議員6期。【詳しくはこちら】

関連記事を見る

Related Articles

-

- 2025/9/2

【防災ゼミ②】内閣府による防災政策の最新動向|防災担当大臣・坂井学

-

- 2025/9/2

【防災ゼミ③】内閣府防災の強化と防災庁の設置|防災担当大臣・坂井学

-

- 2025/9/3

【防災ゼミ④】防災の未来をつくるリーダーへの道|防災担当大臣・坂井学