Thesis

独自の技術を有し世界に貢献できる科学技術立国日本の実現

1. はじめに

1.1 ビジョンレポートについて

松下幸之助塾主は、松下電器の創業者でもあり、理想社会を建設する使命の達成を目指し、250年計画を打ち出した。[i]その計画のなかで、国家リーダーたるものは、国家ビジョンである「国家百年の大計」を持つことが必要であると述べられている。

本ビジョンレポートでは、私が思い描く理想の国家ビジョンを提言し、その上で現状の課題の分析とそれらを解決するための方策を検討する。そして私自身が何を使命とし、その方策にいかに携わるのかを明記する。

本来ならば政治家として国家経営を目指す私は、日本が歩んできた歴史の文脈を踏まえ、国家観を形成し、また世界における日本の在り方について検討した上で、経済戦略、安全保障、社会保障、その他の政策も含め、国家のビジョンと指針を大局的に提言するべきである。しかし、今回は、あくまでも現在の自分自身の主たる興味・関心の対象であり、松下政経塾在塾中の研修の主要テーマに位置付けた科学技術についての論考に留まってしまったことをご容赦いただきたい。

1.2 ビジョン至るまでの背景

私は、小さい頃から科学者や技術者に憧れ、大学、大学院と理系の道を歩んだ。科学技術立国を宣言し、世界でトップクラスの経済大国として成長を遂げた日本の姿に誇りを持っていたこと、そして様々な社会の課題や病気の治療、インフラ整備など、人間や社会が抱える多くの課題を解決しているもの、解決していくものが科学と考えたからであった。

科学の発展は、経済的な格差を縮小することにも寄与している。農業や工業の発展が安定したモノの多量生産を可能にし、安価な衣食住の提供を可能とした。またスマートフォンとその周りの情報通信の技術の発展は情報格差を是正した。これは松下幸之助塾主の使命である「水道哲学」に通ずる。今、高価で一部の人にしか届かないモノや情報、サービスは、今後科学技術の発展とともに、人々に広く伝わり、さまざまな課題や格差を解決していくのだろうと予想できる。

しかし、数年前、就活を迎えた当時の私は、現今の日本を誇りに思えなかった。日々使うスマートフォンやパソコンといったハードウェア、その中身であるOSやソフトウェアのほとんどが外資の企業のものであった。日本はIT戦争に負けたのである。[ii]

AI(人工知能)の発達や、メタバース[iii]、IoT[iv]のようなモノの情報化をはじめ、今後も世界の情報化の流れは進むであろう。

その時に、日本の企業はどれだけ生き残っていけるのだろうか。我々国民の雇用は守られるのか、日本の経済力と技術力の喪失は世界でのプレゼンス低下を招くのではないか、安全保障の問題はどうなるのか、日本の未来について大きな不安感を有している。

私はこの危機から脱したい、そのために政治家となり、実践者として日本の科学技術を支え、日本を成長させていきたい、そのように考えるに至った。

つまり、日本の科学技術を成長させ、それらが未来にどのように貢献するのか、そして科学技術は国家をどのように成長させるのか、それらをビジョンとして国家百年の大計を描きたいのである。

2. 国家百年の大計

2.1 100年後の未来

国家の未来にとり、科学技術の進化は欠かせない。現在の技術革新のスピードを考えると、100年後の世界は想像を超える変化を遂げているだろう。ここでは、未来の社会を形作るにあたり主要となる可能性の高い科学技術についての進化を予測する。

2.1.1 汎用性人工知能

100年後のAIは、人間の知性を超える「汎用人工知能(AGI)」を実現し、あらゆる分野で人間と共存する存在となっているだろう。現在のAIは特定の作業に特化しているが、未来では自己学習能力を持ち、創造的な思考も可能になる。ロボティクスの分野では、人間と区別がつかないヒューマノイド型ロボットが社会に溶け込み、労働の多くを担う。家庭用ロボットや介護ロボットは当たり前になり、人間はより創造的な活動に専念できるようになる。

2.1.2 不老技術

遺伝子編集技術の発展により、病気の根本的な治療が可能になり、寿命が飛躍的に伸びる可能性がある。クローン技術や人工臓器の開発も進み、身体の修復や再生が容易になる。さらに、ナノマシン[v]を活用した細胞レベルの治療が普及し、病気そのものが過去のものとなるかもしれない。また、遺伝子操作によって身体能力や知能を強化することが可能になり、「人間の進化」を加速させる時代が到来する。

2.1.3 エネルギー

核融合技術が実用化され、安定した無限のエネルギー供給が可能になっている。これにより、エネルギー問題が解決し、化石燃料の時代は完全に終焉を迎える。また、宇宙における太陽光発電や地球外資源の活用が進み、地球環境への負担が軽減される。都市は完全なスマートシティ[vi]へと進化し、エネルギーの効率的な管理が可能となる。

2.1.4 宇宙開発

人類は月や火星への移住を成功させ、宇宙空間での生活が一般化している。宇宙エレベーターや超高速宇宙船の開発が進み、地球と宇宙を自由に行き来することが可能になる。小惑星採掘技術も発展し、宇宙資源を活用することで地球資源への依存が減る。将来的には、人工重力技術や惑星テラフォーミング[vii]技術により、他の惑星での自給自足型の生活も実現するだろう。

2.1.5 脳の情報化

インターネットは脳と直接接続される「ブレイン・ネットワーク」に進化し、思考するだけで情報の送受信が可能になる。これにより、コミュニケーションの概念が大きく変わり、言語の壁すらなくなる。さらに、人間の記憶をデジタル化し、クラウド上に保存することで、「意識のバックアップ」も可能になる。これにより、個人の死という概念が大きく変わるかもしれない。

2.2 私が考える「国家百年の大計」

前節で述べた科学の未来が全て実現したと考えた時、日本と世界はどのように変化し、どのような理想の国家を描けるであろうか。

現在抱える全ての社会課題が解決される未来であると考える。それはどういう意味か。

安定した大量のエネルギーの供給技術は環境問題を解決する。現在の化石燃料は使われることはなくなるため、CO2の排出が格段に少なくなる。また人工光合成技術や森林の拡充などと組み合わせることによってカーボンニュートラル社会の実現が容易に可能となる。

松下幸之助塾主は人口の増加の問題に対して新国土創成の必要性を唱えている。日本では少子高齢化に伴い人口減少が問題になっているものの、世界に目を向ければ、人口は加速度的に増加している。それに伴い、世界的な食糧または水が不足することが問題視されている。そこで地球規模での新国土創生を提案したい。それは宇宙移住である。月や火星を居住可能にし、人類が移住し、生活を営むようにすれば、新たな国土や資源を創生することができる。

医療や福祉に関しては、生命工学の発展が課題解決のブレイクスルーとなりうる。不老医療により、いつまでも若々しく、元気に活動できるようになった人類は、高齢者問題を克服することができるであろう。また、人口的に細胞を培養・育成することが叶えば、現在治癒困難とされている難病や人体の大きな損傷の修復を行うことが可能となる。

AIの発展により、人類の叡智を誰でも簡単に使用することができるようになる。それは、知識や文化資本の格差の是正につながることになる。また、高度なAIロボットは、人類に変わる新たな労働力として重宝されることとなる。その場合、人類に求められるものは知能ではなく、人格つまり人間力である。その過程で、侘び寂びの日本の伝統精神が、世界的に評価・伝播されることになるであろう。

脳の情報化が仮想空間上の新たな生活空間をもたらすことによって、人類は身体というアナログな制約を乗り越えることができる。その社会では、性差も国籍も見た目も、人格以外の全てが好きなアバターに書き換えられ、自由に生活が営むことができることとなる。それは多くのマイノリティの立場を包容する社会になり得る。

2.3 塾是の達成

ここで、松下幸之助塾主が塾生に求めた理念を塾是に則り考えたい。

上記のように、100年後の科学技術の変容とそれに伴う新しい人間観に基づいて「国家百年の大計」を考えてきた。

私の考える「国家百年の大計」は、日本と世界の繁栄・幸福をもたらすものである。

ここで塾主の言い表す繁栄・幸福とは何か、を考えたい。繁栄とは物の豊かさを表し、幸福とは心の豊かさを表すのではないか。物の豊かさとは、経済の発展や生産性の向上である。塾主は世の中に物が溢れることで、物の価値が下がり人類は貧乏を克服することができ、それが産業人の使命であると述べ、「物心一如の繁栄」を唱えている。これは経済の発展を支える労働による喜びである。人には人の天分があり、それを活かせる社会が理想であり、その結果、経済の発展へとつながっていく。これが繁栄・幸福であり、科学技術の進化が、人それぞれの個性を活かすことにつながり、そして世界全体への貢献につながるのではないだろうか。

2.4 独自の技術を有し世界に貢献できる科学技術立国日本の実現

2.4.1 科学技術を推進するために日本がすべきこと

理想国家建設のためには、国内の科学技術力の強化・育成が必要である。以下、そのため、現状分析と必要な政策を分野別に考えた。

2.4.1.1 研究開発の推進

2.4.1.1.1 現状分析

日本の研究開発(R&D)投資は長年にわたり高水準を維持してきているが、近年、いくつかの課題が浮上してきている。

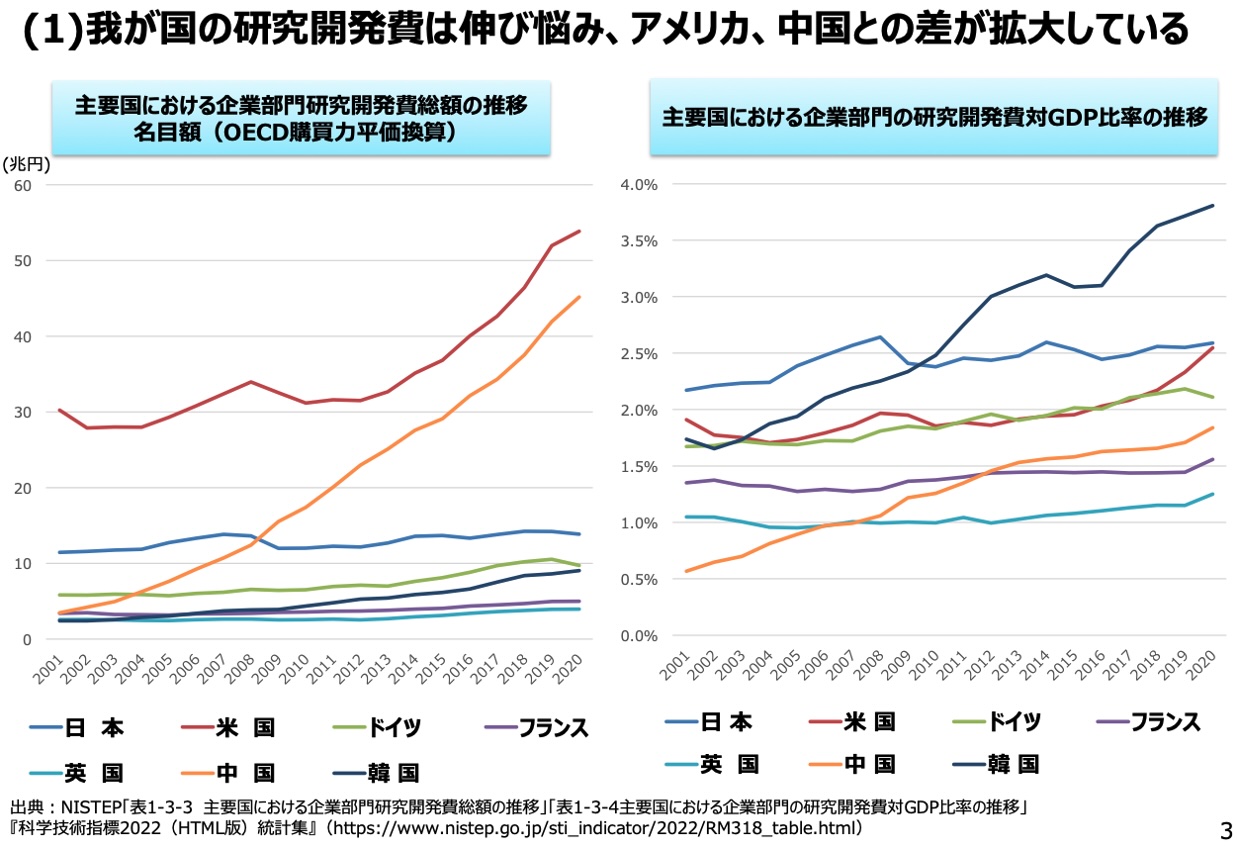

(1)R&D投資の減少傾向:経済産業省のデータによれば、日本のR&D投資額は2000年以降、対GDP比で横ばいにあり、これは米中と比較し顕著である。[viii]

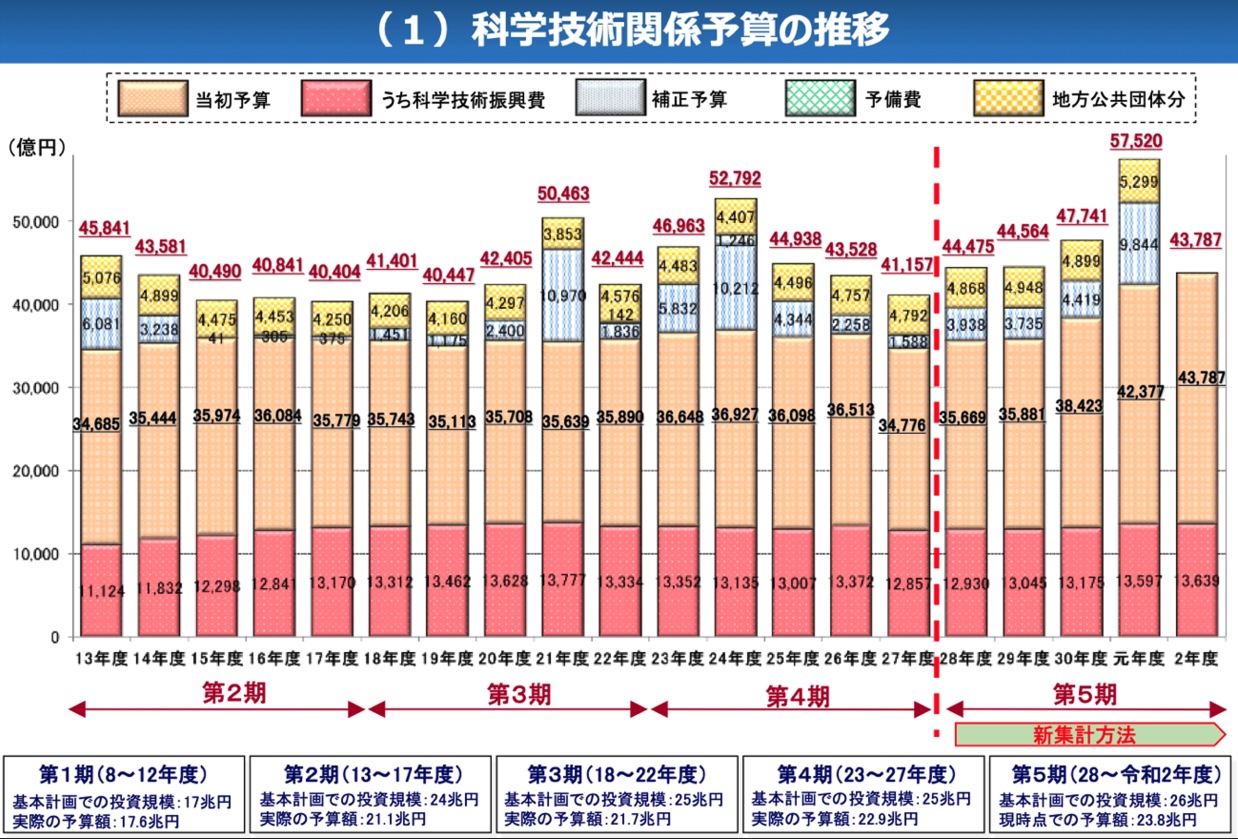

また政府の科学技術予算に関しても横ばいであり、世界的な科学技術の進化・多様化、重要性の増大にも関わらず日本の科学技術支援は横ばいである。(以下、内閣府資料参照)[ix]

(2)研究者人口の減少も問題視されている。少子高齢化の影響で、若手研究者の数が減少し、革新的な研究の停滞が危惧されている。技術の後継者不足により研究技法が消滅するという事例も存在する。

(3)産学連携が不十分である。企業と大学・研究機関との連携が十分でないため、研究成果の社会実装が遅れている。

2.4.1.1.2 必要な政策

これらの課題を解決し、R&Dを推進するために、以下の政策が必要である。

①官民連携したR&D投資の拡大:政府はR&D予算を増額し、企業の研究開発投資を促進するための税制優遇措置を拡充する。特に、中小企業への支援を強化し、イノベーションの裾野を広げる。

②人材育成と確保:理工系分野の教育を充実させ、若手研究者のキャリアパスを明確化する。また、女性や外国人研究者の参画を促進し、多様な人材を確保する。

③産学連携の強化:企業と大学・研究機関の共同研究を促進するためのプラットフォームを整備する。具体的には、共同研究拠点や政府系インキュベーション施設の設立である。

④研究環境の整備:研究者が安心して研究に専念できる環境を整えるため、研究費の安定的な確保や事務負担の軽減を図る。

⑤国際連携の推進:海外の研究機関や企業との連携を強化し、グローバルな視点での研究開発を推進する。特に発展途上国への技術支援、投資による日本のインセンティブ獲得、韓国やシンガポール、オーストラリア等の日本と地理的、経済水準的に近い国々との連携が必要である。

2.4.1.2 教育改革

科学技術リテラシー[x]とは、科学的概念や手法に対する知識と理解を持ち、個人としての意思決定や社会的問題への参与、経済活動においてそれらを活用できる能力を指す。 日本の科学技術を推進するにあたって国民全体の科学リテラシーの育成が必要である。

2.4.1.2.1現状分析

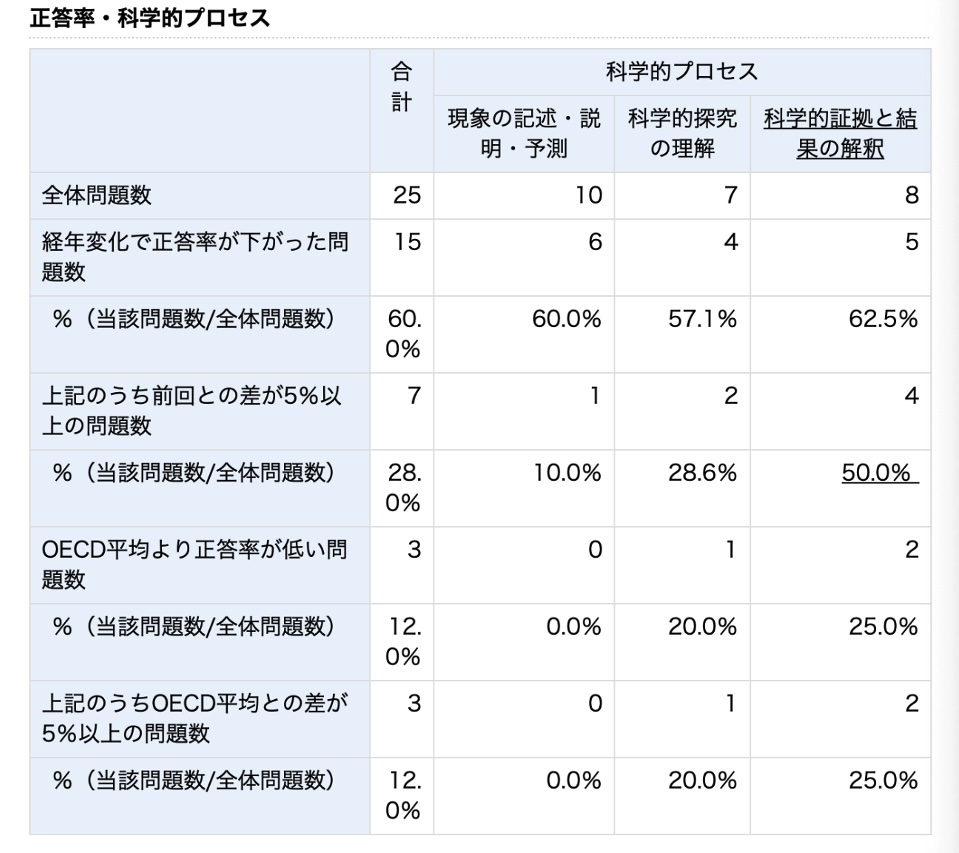

日本における科学技術リテラシーの水準として、PISA調査がある。2000年と2003年調査では全般的にOECD平均を上回っているが、「科学的証拠と結果の解釈」に課題がある。

2.4.1.2.2必要な政策

① 初等・中等教育におけるカリキュラムの強化:科学技術に関する基礎的な知識と技能を養うため、理科や数学の授業内容を充実させる。実験や観察を通じて、科学的思考や問題解決能力を育成することが重要である。

② 東京都渋谷区では、「未来の学校」の推進事業を開始し、ICT教育の成果を実験的に検証している。また、毎年「全国ICT教育首長協議会」を開催し、実施状況や今後の目標を議論している。他の自治体も渋谷区の事例を参考にし、同様の事業に取り組むべきである。

③ 教員の専門性向上:教員が最新の科学技術に精通し、それを効果的に指導できるよう、教員の学び直しが必要である。教職大学院のような専門職大学をより教員が学びやすいよう変革していく必要がある。

④ 地域社会との連携:地域の科学館や企業と連携し、実践的な学習機会を提供する。これにより、学んだ知識を現実世界でどのように応用するかを理解し、科学技術への関心を深めることができる。

2.4.1.3 規制緩和とインセンティブ

日本経済は近年、製造業の活動縮小や企業の設備投資減少といった課題に直面している。2025年2月の製造業購買担当者景気指数(PMI)は49.0と、50.0を下回り6カ月連続の縮小を示した。[xi]また、2024年の企業の設備投資計画は23年度の実績と比較し22%多い約22兆円となった。それは半導体や電気自動車といった分野の需要増大により拡大を見せているものの、欧米の後追いであり他分野では大きな変化や日本独自の技術への投資が見られない。

2.4.1.3.1現状分析

産業の空洞化や投資減少を食い止めるため、規制緩和が求められている。特に、スタートアップ企業の創業支援や新規事業参入のハードルを下げることが重要である。日本では、創業時の資金調達が困難であり、金融機関からの借入れが主流であるが、未経験者にとっては高い利率や多額の負債リスクが課題となっている。 このため、資本金要件の緩和やベンチャーキャピタルの活性化など、柔軟な資金調達手段を提供する規制改革が必要である。

2.3.1.3.2インセンティブ政策の導入

企業の投資意欲を高めるため、以下のインセンティブ政策が考えられる。

①税制優遇措置:研究開発(R&D)投資や設備投資を行う企業に対し、税額控除や減税を適用するべきである。これにより、企業の投資コストを軽減し、技術革新や生産性向上を促進されると考える。

②労働市場の柔軟化:労働時間規制の見直しやテレワークの推進など、多様な働き方を可能にする環境整備を行う。これにより、労働力不足の解消や生産性の向上が期待できる。また既存の新卒一括採用による雇用の固定化をなくし、何歳でもやり直せる社会を作るべきである。

2.4.2 未来社会における諸課題

2.4.2.1 倫理的問題

近年、遺伝子改変技術とAIの発展は急速に進み、それに伴い倫理的・法的な課題が浮上している。遺伝子改変技術は、病気の治療や農業分野での応用が期待される一方で、ヒトの遺伝子操作に関する倫理的問題や、生物多様性への影響が懸念されている。同様に、AIの進化によって、自律的な判断を行う機械が増える中で、AIの権利や責任の所在を明確にする必要がある。

遺伝子改変技術の使用に関しては、各国で規制の違いがあり、統一的な基準が求められる。例えば、CRISPR-Cas9技術を用いたヒト胚の遺伝子編集に関しては、欧米諸国では厳格な規制があるが、中国では2018年に世界初のゲノム編集ベビーが誕生し、国際的な議論を巻き起こした。[xii]このような倫理的問題に対応するため、国連やWHOなどの国際機関が中心となり、ガイドラインを策定することが不可欠である。

AIの権利に関しても、著作権や責任の所在が課題となっている。生成AIが作成したコンテンツの知的財産権を誰が持つのか、また、自律型AIが事故を起こした場合の責任を誰が負うのかといった問題が浮上している。EUでは「AI規制法(AI Act)」が制定され、リスクに応じた規制が導入されつつあるが、各国の対応は統一されていない。このため、国際協調のもとでAIの使用基準を整備し、企業や研究者が遵守すべきルールを明確化することが求められる。

遺伝子改変やAIの技術革新が人類に利益をもたらすためには、国際的な枠組みを構築し、倫理・法制度の整備を進めることが不可欠である。

2.4.2.2 雇用の変化

AI技術の発展により、自動化が急速に進んでいる。特に、ルーチンワークを中心とする業務では、AIやロボットによる代替が進み、多くの職業が消滅する可能性が指摘されている。例えば、オックスフォード大学の研究によると、今後20年以内に現在の職業の49%が自動化の影響を受ける可能性があるとされている。[xiii]すでに、小売業ではセルフレジの導入、製造業ではロボットの活用、オフィス業務ではRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)[xiv]による業務効率化が進んでおり、単純作業を中心に人間の労働力の必要性が低下している。

こうした変化に対応するためには、新たなスキルを身につける教育政策が不可欠である。特に、デジタルスキル、データ分析能力、創造的思考、AIの活用能力といったスキルが求められる。政府は、AI時代に適応した教育カリキュラムを整備し、プログラミング教育やデジタルリテラシーの向上を図る必要がある。すでに日本では、小学校でのプログラミング教育が必修化されたが、さらなる拡充が求められている。

また、AIによる失業の影響を最小限に抑えるため、社会人向けの再教育(リスキリング)プログラムの充実も重要である。企業と連携し、実務に直結するスキルを学べる環境を整備すれば、労働者が新しい職業に適応しやすくなる。政府は、助成金制度やオンライン学習の拡充を進め、誰もが継続的に学び直しできる社会の構築を目指すべきである。

2.4.2.3 データプライバシー

AIやビッグデータ、IoTなどの情報技術の発展により、私たちの生活はより便利になっている。しかし、それと同時に個人のプライバシーが脅かされるリスクも高まっている。スマートフォン、ウェアラブルデバイス、スマート家電などが収集するデータは、ユーザーの行動パターン、健康状態、購買履歴など多岐にわたる。これらの情報が不適切に扱われたり、第三者に流出したりすると、個人のプライバシーが侵害される可能性がある。

特に問題となるのは、企業や政府が膨大な個人データを収集・解析し、マーケティングや監視に利用するケースである。例えば、SNSではユーザーの投稿内容や「いいね!」の履歴が分析され、個人に最適化された広告が表示される。しかし、このデータが外部に流出した場合、個人の趣味嗜好や行動履歴が不特定多数に知られる危険性がある。実際、2018年にはFacebookが8700万人分の個人データを不正に利用した「ケンブリッジ・アナリティカ事件」が発覚し、大きな問題となった。[xv]

さらに、監視社会のリスクも懸念される。例えば、中国では全土ではないものの山東省栄成市で個人信用スコアとその増減で管理する「社会信用システム」のような、個人の行動データを政府が管理し、社会的信用を評価する仕組みが実験された。[xvi]このようなシステムが他国でも普及すれば、個人の自由が制限され、監視社会が強化される可能性がある。

こうしたリスクに対処するためには、厳格なデータ保護規制の整備が不可欠である。EUではGDPR(一般データ保護規則)が施行され、企業が個人情報を適切に管理する義務を負うようになった。日本でも個人情報保護法が改正され、データの取り扱いが厳格化されたが、さらなる強化が求められる。[xvii]

情報技術の発展とプライバシー保護は両立させるべき課題であり、個人・企業・政府が協力して適切なルールを策定し、リスクを最小限に抑える努力が必要である。

3. 卒塾後の進路と使命

3.1使命

前節では、ビジョンに向けた現状と課題、政策について検討した。松下政経塾ではビジョンを提示するだけでなく、それを実際にリーダーとして実現することが求められている。まさしく、私は政治家として、ビションの実現が使命であると考えている。その使命を達成するために、どのような活動していくのかを述べたい。

3.2.1東京都を拠点とする地方経営

国家全体を活気つけるためにまずは国家の顔である東京都を成長させ、その後各地方に分散させることが必要であると考える。東京一極集中による弊害は多く語られるが、世界有数の都市としてのメリットを語る論調が少ないことに疑問を呈する。賃金で見た場合、確かに東京都と地方で大きな格差はあるものの物価を考慮すれば、可処分所得の差は小さい。[xviii]

産業、技術、政治が集中する東京都では大きなイノベーションの素地が自然と出来上がっていると考える。イノベーションが促進される東京都を実現するために、リスクを許容する政策、若者を支援する政策を推進したい。

3.2.2国家経営

国家全体を変えるためには国家経営にも取り組まなければならない。東京都を中心にイノベーションの循環が生じ、生まれた富を地方に分散させければならない。そのためには国家経営という立場から教育や公共事業という形で地方に分散させる必要がある。私は国会議員となりその役割を担いたい。

4. おわりに

日本の経済成長の停滞、少子高齢化など多くの社会課題が特に日本の若者たちを中心に将来への大きな不安として影を落としている。今こそ、国民全員で大きな日本のビジョンを描き、その達成のために力を合わせる必要がある。

国民一人一人の使命を達せられるよう導き、支えるものこそが国家経営者の役割であると信じ政治の道を突き進む所存である。

謝辞

松下政経塾で過ごした2年間、多くの皆様に支えられ研修を行ってまいりました。支えてくださった塾関係者の皆様、研修に関わる全ての皆様にこの場を借りて感謝申し上げます。

参考文献

[i] パナソニックグループ「パナソニックグループの使命と今なすべきこと」

https://holdings.panasonic/jp/corporate/about/philosophy/2.html

(2025/3/30閲覧)

[ii]日経ビジネス(2022)「日本は「軍事」「経済」、そして「情報」の戦争で米国に負けた」

https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00179/100500135/

(2025/3/30閲覧)

[iii]Meta「メタバースとは?」

https://about.meta.com/ja/what-is-the-metaverse/

(2025/3/30閲覧)

[iv]AWA「IoTとは?」

https://aws.amazon.com/jp/iot/what-is-the-internet-of-things/

(参照2024-12-19)

[v]国立研究開発法人科学技術振興機構「『ナノマシン』がひらく新たな医療」

https://www.jst.go.jp/pr/jst-news/backnumber/2021/202106/pdf/2021_06_p03-07.pdf

(2025/3/30閲覧)

[vi]内閣府「スマートシティとは」

https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/smartcity/index.html

(2025/3/30閲覧)

[vii]名古屋大学「近い将来ほかの惑星に人類が住めるの?」

https://www.isee.nagoya-u.ac.jp/50naze/wakusei/48.html

(2025/3/30閲覧)

[viii]経済産業省(2023)「データで見る我が国の民間部門における研究開発投資状況」

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/kenkyu_innovation/pdf/028_06_00.pdf

(2025/3/30閲覧)

[ix]内閣府

https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/5review/siryo1-3.pdf

(2025/3/30閲覧)

[x]文部科学省

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku/siryo/1379649.htm

(2025/3/30閲覧)

[xi]TRADING ECONOMICS

https://jp.tradingeconomics.com/japan/manufacturing-pmi

(2025/3/30閲覧)

[xii]NHK(2018) 「“ゲノム編集で双子誕生”の衝撃」

https://www3.nhk.or.jp/news/special/sci_cul/2018/12/story/special_181203/

(2025/3/30閲覧)

[xiii]会社ニュース教育情報サイト(2022)「消えない職業とは?49%の仕事がAIに取って代わられる可能性がある」

https://www.koov.io/column/1558

(2025/3/30閲覧)

[xiv]野村総合研究所「RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)とは」

https://www.nri.com/jp/knowledge/glossary/rpa.html

(2025/3/30閲覧)

[xv]プライバシーテック研究所(2022)「世界最大級のプライバシー事件『ケンブリッジ・アナリティカ問題』とは何だったのか」

https://acompany.tech/privacytechlab/cambridge-analytica-and-facebook-brexit-privacy-protect/

(2025/3/30閲覧)

[xvi]MIT Technology Review (2023)「中国『社会信用スコア』への誤解はなぜ生まれたか?」

https://www.technologyreview.jp/s/291639/the-ai-myth-western-lawmakers-get-wrong/

(2025/3/30閲覧)

[xvii]個人情報保護委員会「EUGDPR」

https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/EU/

(2025/3/30閲覧)

[xviii]OFF TOKYO「『東京vs地方』お金事情と可処分所得の真実-どちらが豊かな暮らしを実現できる?」

https://offtokyo.jp/news/SyLXwzfE

(2025/3/30閲覧)

桶屋誠人の論考

Thesis

Masato Okeya

第44期

桶屋 誠人

おけや・まさと

東京都議会議員(大田区)/立憲民主党

Mission

先端科学技術の社会実装が促進される社会の構築と実現