Thesis

「構造改革」とは何か

1990年代は日本では「失われた10年」と言われる。そこには、この10年は完全な失政だったとの思いがある。確かに、この間誕生した政権はどれも「改革」を標榜したものの、平均1年という短さに終わった。日本の改革論議に欠けているものは何なのか、どうすれば改革できるのかについて検討する。

日本の改革論議に欠けるもの

一般的に、構造改革というと政策の是非を問うのが常である。しかし私は、それ以上に重要な問題があると考える。それは何を「いかにやるか」(How to do)を問うことである。従来の構造改革論議にはこの視点が欠けており、それが改革を阻む一因となってきた。

詳細は後述するが、一つの組織を変革するには、必ず踏まねばならない「手順」がある。それをひとつでも飛ばせば改革は成功しない。また、改革にはリーダーシップが必要といわれるが、「リーダーシップ」と「マネジメント」とは全く別ものである。企業経営を例にとると、ある卓越した「リーダーシップ」(=変革推進)をもった創業者が会社の基礎を築き、二代目以降はそれを「マネジメント」(=継続的改善)し拡大していくというのが通常である。そのため、危機に陥り、一から会社を「変革」しなければならない状況になると右往左往する。つまり、継続的改善にだけ専心すればよかったのが、突然変革推進を要求され、何とかしようとするものの「変革推進をいかに実現するかという戦略」に欠けるため対処できない。これが日本の実情である。

一方、アメリカやフランス等では、国家運営においても、政府の政策・理念を完遂するためには野党をどう巻き込んでいけばよいのか、そしてそれを国民に浸透させるにはどうすればよいのか、その際想定される落とし穴は何かといったHow to do、つまり戦略の全体像と、それを詳細にプランニングすることが重視されている。組織論に基いたリーダーシップ戦略が盛んなのもそのためである。改革の中身はもちろんのこと、それを実現する「手法」が行き当たりばったりでは、政策も絵に描いた餅となってしまう。

構造改革 - その戦略

改革においては何よりも絶えざる熱意が必要なのは言うまでもない。では具体的に「どのように」改革を進めていけばよいのであろうか。リーダーシップ論の権威であるハーバードビジネススクール教授のジョン・コッター氏によれば、変化のめまぐるしい現代において大規模な変革を推進するには図1に示す8つのプロセスを着実に進めていくことが必要で、このうち一つでも手を抜くと改革は成功しないという。そして、この全工程において、あらかじめ発生すると想定される障害を、過去の事例も参考にして、綿密にプランニングするのだという。

| ■図1 大規模な改革を推進するための8段階のプロセス |

|

| ▲出典 J.P.Kotter「なぜトランスフォーメーションの試みは失敗するのか」ハーバード・ビジネス・レビュー(1995年3月/4月号)より作成 |

このプロセスに則って現在の日本の政治を見ると、段階1と2を軽んじいきなり段階3に突入するか、あるいは最初の3つの段階を同時並行的に行って、すぐに一応の土台はできたとみなしてしまい、その後、段階4、5、6を混同させながら物事を進めていくと分析できる。その結果、この辺りで改革が頓挫してしまうというのがこれまでだった。

| ■図2 ビジョンによって人々の抵抗を克服する |

|

| ▲ 出典 J.P.Kotter「21世紀の経営リーダーシップ」日経BP社 |

図2は通常の指令とビジョンの違いとを示したものである。コッター氏によれば、専制的命令やマイクロマネジメント(ごく細かいところまで管理しようとする経営)では、もはや今日の複雑さを増した企業においては全く機能しないという。

優れたビジョンにはいくつかの特徴があるが、日本の構造改革においては、特に

1. 将来がどのような姿になるのかがはっきりと示されている

2. 何を優先すべきなのか、その方向を明確に示している

3. 5分以内で説明可能な、コミュニケートしやすいもの

であることが重要であると思われる。

1と3においては、「安心して暮らせる平和な社会」といった無意味な言葉を連ね、種々の政策を長々と記して事足れりとしている向きが少なくないが、これはビジョンとは呼べない。

2も改革に大きな「流れ」を起こしていくという意味で重要である。種々の政策項目はどれも推進していくべきであるという点においてはそのとおりだが、プライオリティーを考えず同時並行的に進めていくようなやり方は賢明ではない。橋本内閣当時の状況を例にとれば、6大改革全てを成し遂げるためにそこに改革の流れを引き起こす最初にやるべき一事とは、「経済の活性化」であった。ところが、何度かの公共投資でようやく景気が上向き始めると、赤字を懸念して財政均衡主義に戻り、結局、不況に後戻りしてしまった。本来のケインズ政策からいっても、完全雇用を達成する前段階で需給ギャップが大きい間に増税や公共投資の削減を行うのは誤りであるし、改革の流れが奔流になる前に失速を招くような行為は避けるべきである。ところが現在はまさにこのような状況にある。特殊法人改革、不良債権処理、ゼネコンが絡む財政出動と、山積する問題それぞれに議論が分かれ、総合的な改革の原動力が失われかけている。ある省庁の幹部は「我々はもはや抵抗勢力になる必要もない」と言っている。放っておいても改革は頓挫するというのである。

構造改革 ― 私案的見解

まず、今日の日本の営みそのものを停滞させている一番の原因は累積し続ける不良債権であり、これを解決することが日本再生の前提条件となる。およそ金融というものは、社会で何らかの営みを為している人々すべてに関わってくる根本的問題である。国内に効率よくお金が回っていかなければ国全体の活性化はあり得ないからである。そして、不良債権処理が進まないことが、日本の金融システム(金融市場や金融機関の活動・サービス・信用などの全体を指す概念)に対する国際金融市場や国民の不安・懸念を喚起している。それが企業活動に支障をきたし、個人資産の安全性に不安を投げかけている。どのような状況であれ、改革は社会的混乱を伴う。そして、現状のような下で改革を実行すると、その混乱が増幅するのは明らかである。

ここで、最近の価値を二分して迷わせる思考形態について言及しておきたい。不良債権処理を急げば景気回復に歯止めをかけるといった、「景気回復VS不良債権処理」という不毛な二分法的議論が出てきて、事態をよりいっそう悪化させている。これはなぜかというと、監督行政である金融(監督)庁を経済官庁と混同しているからである。もう一つは、長期的に見た経済成長の回復という見地に立っていないからである。

例えば、警察や検察はルールを無視した者はたとえ大企業であろうが摘発するのが本義である。景気や心情に配慮して例外を設けるなどといったことは基本的にはしない。ところが、金融の世界ではこんなことがまかりとっている。諸事情を考慮してルールの適用を曖昧にし、結果として処理を遅らせているのである。これを断ち切るには、早期に一斉査定を行い、銀行の経営責任を明確にした上で、商法に則って十分な引当金を積む、あるいは査定で明らかになった部分に公的資金を注入する等の措置を講じ、一気に不良債権問題に片をつける。その際に生じる恐れのあるデフレ悪化等の問題については、しかるべき経済官庁が前もって適切な処置を講じておく等、徹底した分業化を図る。その結果として中長期的に経済の成長力が高まるならば、一時的な落ち込みは受け入れるべきである。

ここまで基礎ができたところで、さらなる変革を推進する。私は、公共事業、税制、社会保障、教育、雇用など、日本が抱えるすべての問題の解決を加速させるキーワードは「分権」にあると考える。その場合、貧窮している市町村同士が合併するというようなことでは何の意味もない。国の基幹税を地方へ委譲する、あるいは公共事業の分権化を行い中小企業が自ら地域の細かいニーズに対応できるようにする、地域間で財政格差を調整し社会保障の向上を図る、といった「自ら助くるものを助く」ことが可能な制度そのものの変更を行う。その上で、道州制などを導入し「経済単位」に分割する。

この点に鑑みれば、主だった海外諸国で実質的に連邦制となっていない国は日本及びインドネシア等の紛争地域だけである。中国でさえ一国二制度を採り、経済的には実質30余りの地域に分裂し、それぞれの地域がこれまた外国の特定地域と手を結んで独自のネットワーク社会を形成している。もはや、経済圏という観点から捉えれば、国家の概念は非常に曖昧なものになってきている。

「小さな政府」というと、日本では単に多大な権限をもった政府が民営化によりそれを失うと考え、「小さな政府VS大きな政府」と対立概念で捉えることが多いが、それは間違っている。小さな政府の実現を政策目標に掲げた当時のイギリスのサッチャー首相が訴えたのは、「小さな政府の達成には強い政府が必要だ」ということであった。強い政府とは、フィロソフィー、プリンシプルを持った政府のことであって、権限の問題ではない。その場合のフィロソフィー、プリンシプルとは、確固たる理念と、それに基づいて審判するレフェリー、及びレフェリーの判断に皆を従わせる実際的強制力が最低限備わっていることを指す。金融でいえば、きちんとしたルールに則って審判をし、従わないものには退場していただくという断固たる姿勢である。

こうして経済の再生を図り、最終的に遂げるべきと考えるビジョン(コッター氏のプロセスでいえば、段階8の企業文化として定着させるべきものに該当)は、いわゆる「オランダ・モデル」の日本版である。政府・企業・NPOの3者が、お互い時間をかけて数々の課題を協議し、数多くの合意をとりつけ、統合し、3者がゆるやかな連携を持ちながらうまく社会を運営していく社会、それが私の目指すビジョンである。自民党の加藤紘一氏は、改革にあたっては「NGOは地球のリード役」とその役割を最重視し、行政任せの時代は終わったと喝破したが、的を射た認識である。

しかし、ここで断っておかねばならないことがある。「オランダ・モデル」というと、政府と企業及び労組の3者の連携であるいわゆるポルダーモデルが有名である。しかし、このモデルは、一つの「共同体」内部で、自分たち仲間内にだけ経済的利益をばらまき、同調を強制する日本社会には適さない。日本においては、分権された各地域内で、インセンティブを持つ人々を多数受け入れるNPOを創り、それが社会的イノベーションを起こす一員となって、その上で地元企業や地域行政と連携する「ミニ・コミュニティ」が無数に存在する社会、という形がベストだと考える。

<参考文献>

ジョン・P・コッター著『21世紀の経営リーダーシップ』(日経BP社 1997年)

大前研一著『新・大前研一レポート』(講談社 1993年)

永坂寿久著『オランダモデル』(日本経済新聞社 2000年)

金子勝・神野直彦著『財政崩壊を食い止める』(岩波書店 2000年)

奥健一郎の論考

Thesis

-

「構造改革」とは何か

-

- 2001/10/29

- 財政・税制・金融

時代の混迷

-

- 2001/8/29

- 思想・哲学

結局「人物」がいない!

-

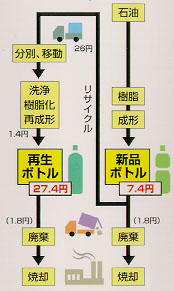

「循環型社会」の虚妄

-

- 2001/3/29

- 経済・産業

風力発電の盲点

-

- 2001/1/29

- 思想・哲学

松下幸之助塾主の思考軸

-

エネルギー安全保障と天然ガスの可能性

Kenichiro Oku

第20期

奥 健一郎

おく・けんいちろう

一般社団法人ハートリボン協会理事