Thesis

もしも松下幸之助が生きていたなら、

-津々浦々が持つソフトパワーを活かすには?-

1.はじめに

本稿は松下幸之助塾主(以下、「塾主」)が今日ご存命であればどういった提言をするのか、という命題について塾主が生前主張をしていた日本独自の風土や歴史を活用した観光立国と人づくりの側面から考察したものである。

2.塾主が唱えた「観光立国」

塾主は生前、日本の観光立国を切望していた。塾主は、1952年に多くの財界人や有識者の賛同を得て、民主主義や政治に対する国民の意識を高めるために「新政治経済研究会」を設立し、翌53年9月に実施したその「一周年記念講演会」のなかで“一日観光大臣”として抱負を述べた。特に、世界に誇る景観美を有する日本だからこそ、経済的な面からも平和促進の面からも、観光産業が有望であると訴えた。[1]1979年に国連が「観光は平和へのパスポート」というスローガンを掲げる15年以上前から観光がソフトパワーとして平和促進の側面を持つことを見抜いていたのは塾主の慧眼ゆえであろう。実際に提唱から50年以上経った2010年に観光庁から観光立国の弁の表彰を受けている。

塾主は日本の多種多様な美景に観光立国のポテンシャルを見出した。観光で大成しているハワイやスイスを引き合いに、ステレオタイプな景観だけではなく山、谷、川、海の多様な美観が国土に広がり、四季の移ろいがそこに重なりすべての人々を魅了する美観が織りなされており、それを相互理解と博愛の精神で海外に開かれているべきであると述べている。

つまり、塾主は、四季が織りなす津々浦々の絶景を観光資源として活かすことで大きなソフトパワーとして世界における日本のプレゼンスを確立できると考えていた。次の章では観光立国の進捗と課題について見ていきたい。

3.現在の観光立国とオーバーツーリズム

観光立国は国策として推進されており、大いに成果を収めている側面もある一方、塾主の思い描く形とは乖離がある。その現状と課題点について見ていきたい。

2003年4月に開始された「ビジット・ジャパン」事業を皮切りに観光立国は始まり、2008年の観光庁の設置を経て国家の一大プロジェクトとして推進されている。塾主の没後20年余りで大きな進展を見せたと言えるだろう。訪日観光客数は観光庁が設置された2008年度の2434万人から15年で倍増を達成した。また、2024年度には訪日外国人による消費額総額が8.1兆円となり観光業は大きな産業に拡大した。

一方で訪日外国人が増加するにつれて2つの問題が顕在化してきた。

1つ目はオーバーツーリズムである。京都や鎌倉、ニセコや宮古島といったSNSなどで有名になった全国各地でオーバーツーリズムが発生し、観光産業と地元住民の共存共栄がなされていない状況が見られる。これらの観光形態は決して塾主が愛した日本の長久の歴史や豊かな文化を楽しむものではなく、「バズり至上主義」「一見さん商法」とも言えるような、歴史的建造物を単にエキゾチックな建物として安売りしたり、持続可能性を考えず美しい景色のリソースを消費するように人を殺到させたりする刹那的な観光戦略であり、共存共栄を旨とする塾主の意図する形ではないだろう。

2点目は観光客の訪問先の偏りである。訪日外国人は増加したものの観光先は東海道新幹線沿線上に偏っており、本来塾主が本当に共有したかった美しい情景は外国人に訴求されていない。また、観光大臣を副総理に次ぐ要職とするという塾主の理想との乖離をあげると枚挙にいとまがない。

以上から、塾主が生きておられたら、津々浦々に人々が行き渡り、観光客の満足度という「質」と観光客の「量」を増やしてなお日本全体で受容できる力を高める方策を考えるであろう。次の章ではスペインを例に観光とナラティブの関連性を模索する。

4.スペインから見るオーバーツーリズム解消策とナラティブ

スペインは世界でも有数の観光大国である。日本の約1.3倍の面積に4,752万人が暮らす国には、年間9,400万人(2024年)の海外からの観光客が訪れており、日本の約2倍の観光客数となっている。世界2位の5億7200万人のスペイン語話者に対する訴求力など日本とは比較できない側面もあるものの、風光明媚な地中海の街や16世紀に覇を成したスペイン帝国の遺跡など日本の持つ文化や景観の強みと類似する部分も多い。加えて、バルセロナやマドリードではオーバーツーリズムが社会問題になっており、観光客に水鉄砲を浴びせるデモが発生し、観光客と現地住民の不和が排斥の域まで深刻化している[2]。日本の京都のオーバーツーリズムの現状を彷彿とさせる。(おそらく日本では主だったデモは起こらず、ぶぶ漬けの消費量が増えるだけであろうが。)

そんなスペインでは観光による課題解決と観光立国のために“5D戦略”を5本の柱として国家戦略を策定している。”5D”とは、Deseasonalization(脱季節化)、Decongestion(脱混雑)、Decentralization(分権化)、Diversification(多様化)、Deluxe Tourism(高価値化)を指す。これまでの国家主導の観光政策の失敗を踏まえ[3]2018年からは、対外発信と資金提供を行う国家、オフシーズンの魅力発信と自治州の取りまとめを行う国立観光機関、分権的な州県制の良さを生かして自主的な観光ルートの整備による観光の多様性を実現する自治州、高付加価値な観光提案や多様な観光提案による混雑緩和を図る民間企業と四者四様の強みを生かせる観光立国を行なっている(España Global)。5D戦略を活かした観光の取り組みとしてストーリー性(客観的な物語)のある観光ルートを通じたナラティブ(体験者当事者の経験が紡ぐ唯一無二で主観的な物語)の形成に資する「道」の提案が挙げられる。例えば「ドン・キホーテの道」(バレンシア州)では「史上最高の名作の足跡を辿って」というテーマのもと、530kmの道程、13の都市を巡る中で主人公の騎士の苦悩の旅路を自分の足で巡る旅である。小説の“聖地”と風光明媚な土地が符合しており、また、多くの街を順路に従い進むため、観光客が普段訪れない街に人が訪れつつ、主要な観光地の過密を適度に分散させることで観光客の分布が最適化され、観光客と地元住民の相互理解を育むことに一定の成果があると考えられる。

5.日本に根付いていたシナジーを生かした観光システム

4.では観光大国であるスペインの観光戦略を見てきた。そこでは以下の2点が指摘されていた。

①観光ネットワークを広域で整備すること

②地方主導の自治体レベルでの観光戦略の実践

③観光客と地元住民が共存共栄すること

この3点を満たす観光戦略はすでに日本で確立されたものがある。それは「お遍路」である。お遍路とは、「讃岐(現香川県)で生まれた弘法大師・空海ゆかりの四国八十八カ所霊場を巡ること」[4]である。総延長1,400kmにわたる旅路を弘法大師と同行二人で歩むナラティブに富んだ観光ルートは、1500年代にはすでに存在していたとされている[5]。四国4県にまたがり広域で整備された観光網には多くの観光客それぞれが順路を回るため季節時期を問わず多くの観光客が訪れるほか、観光客が集まりにくい地理的状態にある四国に人を呼び込むことに成功している点からもスペインの観光戦略に符合する。加えて、年間1,650億円の経済効果を持つ[6]。また、地元住民がお遍路さんを弘法大師と共にいるものだとみなして何の見返りも期待せず、通りがかりのお遍路さんに親切にする「お接待」の文化が定着しており、観光客が地元産業を支え、地元住民が無償の気遣いをする共存共栄の姿は、塾主が観光立国の際に提唱した相互扶助と博愛の精神との親和性が大きいため、参考にすべき事例であろう。

6.塾主が提唱するであろう「観光立国論」〜松下グローカル経営塾構想〜

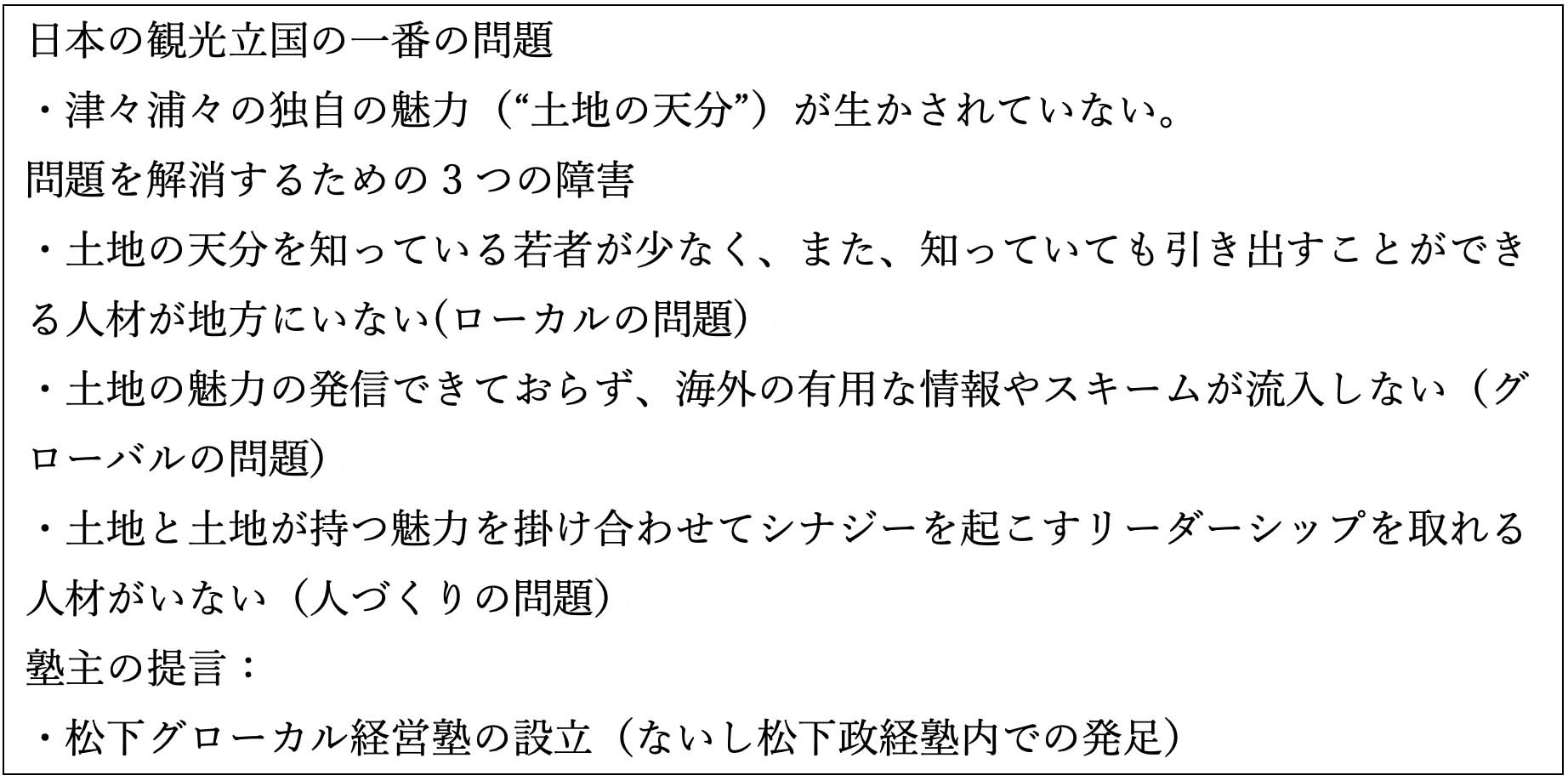

以上の現状と塾主の発言を見ると以下のような提言を残すのではないだろうか。

塾主は観光立国論の提言に際し、一部の国立大学を観光大学に切り替え、観光のプロフェッショナル人材を育成するのはどうかと発言していた[7]。現状の観光客の偏在を解消し、日本の美しい景観を博愛の観点でより多くの外国人に届けるためにも塾主は、「グローバルな視点を持ちながら、ローカルな活躍ができる“グローカル”人材」でありリーダーとして地域を高めることを通じて日本の繁栄に貢献できる人材を求めているであろう。和歌山大学[8]など観光学部を持つ国立大学はいくつかできているが、塾主が満足のいく状態では決してないだろう。グローカル(グローバル視点×ローカルな行動)な視座と行動力を持ったリーダーを生み出し、土地ごとの魅力を最大化させながら観光立国を成功させるために、自身の私財を投じて有為な若者を募る新たな塾(ないし松下政経塾内に観光立国に特化した研究所)を立ち上げるであろう。“地域百年の繁栄を通じて日本の国家百年の繁栄を実現する”ために必ず熱心に取り組むに違いない。そして観光立国が軌道に乗る中で生じる空港や高速鉄道輸送のキャパシティの問題や訪日外国人との共存共栄への施策など国家の大計を描く役割を、塾主ご自身が差配を振るう(ないし、ご自身が見込んだ卒塾生に担わせる)のではないかと夢想する。「もしも松下幸之助が生きていたなら」、日本の漲るソフトパワーを活かす方策と国家百年の大計の欠如への憂いの交わる辻で煩悶と人材育成に邁進していたのではないだろうか。

7.結びに

結びに、塾主は生前、日本の景観美が世界有数のものであるのは、津々浦々が多様な美を持つためだと述べている。もしも塾主が生きていたなら、地域それぞれが天分のような“持ち味”を生かしながら千の自治体ないしさらに小さな共同体が千花繚乱の日本列島を、その花と花がお互いに持つ芳しさを引き立て合うような観光立国を、そのために有意な若者を得ることを声高に訴えていたであろう。また、塾主は没前、松下政経塾設立を通じて有為な若者に百年後の日本を託した。観光立国でも同じように、日本の持つ魅力を最大限輝かせるための起爆剤として若者を育てて津々浦々に行き渡らせるために心血を注ぐのではないだろうか。そしてその投じた一石が生み出す若い力の波紋は、オーバーツーリズムの解消、土地の天分をよく知る高齢者の雇用、高付加価値型の観光によるGDPの向上、一極集中の解消など、日本全体を覆う社会課題の解決に波及する。そうして塾主が願った「物心一如の繁栄」への旅路が大きく前進するのではないだろうか。

8.註

本論考執筆においては2025年6月に塾内で実施した合宿でのグループワークを参考にしている。「地域観光連盟準備推進委員会ヨーロッパ課スペイン担当室」として情報収集および立案を共にした三藤壮史塾生(43期生)、清水紀沙塾生(43期生)、栗山博雅塾生(46期生)に深く感謝の意を申し上げます。

9.参考文献

・川上恒雄.松下幸之助が憂えた政治_政治を「我がこと」と捉えよ-松下幸之助の政治観.Voice,2024,1,p.158-165.

・島川崇.松下幸之助と観光立国.PHP総合研究所.2010

・松下幸之助.崩れゆく日本をどう救うか.PHP研究所.1974

・松下政経塾.松下幸之助が考えた国のかたち_「無税国家」「収益分配国家」への挑戦.PHP研究所.2010

・松下幸之助.日本の伝統先進日本と日本人について.PHP研究所.2015

・日本のナラティブ・パワー_「2025」とその先への戦略.PHP総研.2023

・徳島県観光情報センター阿波ナビ_第3話「お接待とおせっかい」

・観光経済新聞_【私の視点 観光羅針盤 197】観光は「平和へのパスポート」は本当か.2019

・トラベルニュースat. 長官表彰に松下幸之助さん 観光庁.2010

・トラベルボイス.スペイン、外国人旅行者が過去最多の9400万人に、季節と、定番以外の地域への分散化が後押し、文化観光やグルメ旅も増加.2025

・Universidad_de_la_laguna. Overtourism, malestar social y turismofobia. Un debatecontrovertido_Overtourism, Social Unrest and Tourismphobia. A controversial debate.2018

・https://turismo.gob.es/es-es/estrategia-turismo-sostenible/paginas/index.aspx?utm_source=chatgpt.com

・https://www.spain.info/ja/ruuto/don-kihoote/

注釈

[1] 川上恒雄.松下幸之助が憂えた政治_政治を「我がこと」と捉えよ-松下幸之助の政治観.Voice,2024,1,p.158-165.

[2] https://www.sankei.com/article/20240710-G2Z764C4NRHEPCMYHYSGD2EWP4/

[3] https://es.wikipedia.org/wiki/Marca_Espa%C3%B1a?utm_source=chatgpt.com

[4] https://www.tokyuhotels.co.jp/tabit/chugoku-shikoku/12#

[5] https://www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/bunkashinkou/henro-negoro.html#

[6] 宮本勝浩. 「四国八十八ヶ所お遍路さんの経済効果」.関西大学プレスリリース.2016

[7] 昭和28年9月22日.新政治経済研究会1周年記念講演会より(「かえりみて明日を思う」)

大谷真輝の論考

Thesis

Masaki Otani

第46期生

大谷 真輝

おおたに・まさき

Mission

経験や思考を重視する公教育を通じた持続可能で中庸な日本の実現