Activity Archives

実践活動報告 大都市圏郊外都市の経済的自立を支える公共交通の役割を考える~滋賀県大津市での講演とワークショップを通して~

2019年2月16日(土)に滋賀県大津市において、「地域経済における公共交通の役割」について、講演とワークショップを行った。大津市内はもとより、京都・大阪、遠くは福井から多くの方々にご参加いただいたこと、心より感謝申し上げたい。(以下、講演・ワークショップの内容を再構成したものである。)

滋賀県大津市。ここは京阪両都市圏の水需要を一手に支える琵琶湖のほとりに位置し、延暦寺や三井寺をはじめとした多くの名刹を要する風光明媚な県都であり、現在の京都に平安京がおかれる127年も前に、近江大津宮として日本の首府となった長い歴史を誇る都市である。

近代以降も三方よしを商是とし、全国を股にかけ活躍してきた近江商人を系譜に持つ実業家を多く輩出し、そのフロンティア精神と公益優先の精神は、日本の殖産興業に大きな役割を果たしたことは言うまでもない。交通事業を考えても、西武・セゾングループを築き上げた堤康次郎(大津市名誉市民)は、大正期の鉄道ビジネスの草創期において、すでに交通需要が旺盛で確実に利益を確保できる都市間輸送ではなく、当時全くのフロンティアであった武蔵野の長閑な田園風景の中に新たなビジネスチャンスを見出した。急速な都市化という社会情勢とも相まって、堤のビジネスモデルは鉄道を軸に住宅やレジャーといった都市住民の需要を満たし、武蔵野は東京の代表的な郊外住宅地として発展していった。堤のフロンティア精神は留まるところを知らず、観光開発を主に、全国あらゆる地域を事業エリアとした。彼の故郷である滋賀ももちろんその一つである。レオのマークを付け滋賀県内を走る「近江鉄道・バス」、琵琶湖湖畔に聳え立つ「プリンスホテル」はその生き証人である。彼は政治家としても活躍したが、滋賀5区を選挙区とし、戦後大津の基盤整備にも大きな貢献をしたことからも、故郷滋賀への思い入れはひときわ強いものだったと思われる。しかし、そんな西武・セゾングループにとっては特別な地であったはずの滋賀・大津にも流通業界の変化は容赦なく、2015年には西友大津店、2017年8月には大津パルコが閉店し、それぞれ地元資本のスーパーを中心とした商業施設へと業態を転換した。

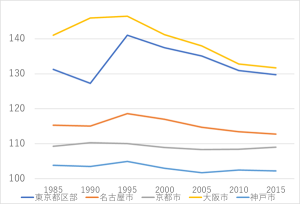

地域の商業を担うこのような中核的施設の撤退は、地方衰退の象徴的現象のように語られがちだが、大津におけるこの現象を地方衰退と同列に語ることはいささか早計である。全国的には人口減少とそれに伴う地域内の需要減少を原因とした地域経済の衰退が課題となっているが、大津市を含む滋賀県南部地域は全国的にもまれな人口急増地域であるからである。日本の大都市圏全体としては、程度の差はあれども、1990年代後半から長期的な景気の低落による地価の下落や原料指向型の重厚長大型産業の斜陽化による工業用地の転換、行財政改革による公有地の処分などの複合的な要因が重なり、都心部及びその周辺における高層マンションを中心とした住宅供給が増加した。それに伴い居住人口の都心回帰現象が顕著であり、都市圏全体の拡大と軌を一にして進んできた郊外化は収束の傾向にある。しかし、滋賀県南部を包括する京都都市圏においては、都心部における開発規制のため高層マンションの建設は難しく、もともと内陸都市であることから産業構造の転換の影響が比較的小さかったことから、それに伴う用地の捻出も起こりづらかったことから、他都市圏と比較して、都心回帰の圧力は弱く、いまだに郊外化が進む一因となっている。

図1 三大都市圏中心都市の昼夜間人口比率の変動

(常住(夜間)人口を100とする)

(各年「国勢調査」より作成 1985~2000の京都市の数値は京北町の数値も含む)

さらに国鉄民営化後、東海道線の一部の線路の運行管理権が東京の国鉄本社から大阪本社のJR西日本に移り、都市圏内の輸送需要をマーケットとしている新快速の大幅な増便、高速化が実現し、滋賀県南部は大阪駅から40分~1時間圏内に収まり、朝ラッシュ時は8分おきに運行されるなど利便性が大きく向上した結果、京都都市圏のみならず、大阪都市圏の郊外地域としても機能するようになった。このような複合的な要因が重なり、滋賀県南部の人口は急増したのである。その結果、滋賀県南部地域の中でも、戦前から県都として市街化が進み、大きな開発余地が少ない大津市においては人口の伸びや駅利用者の増加傾向は鈍化しつつも、かつては広大な農業地域を抱えていて、開発余地に恵まれている隣接する草津市においてはこの30年で人口は約2倍に増加、2035年まで増加し続けると推計されているなど、滋賀県南部地域(一部地域を除く)は人口増加の状況にある。大津市においても、閉鎖された商業施設や小売店の跡地は、その後の利用形態が決まりづらいことの多い地方都市のそれとは異なり、旺盛な住宅需要に支えられ、そのほとんどがマンションや戸建て住宅に建て替えられていることは、まさに象徴的である。つまり大津市内における商業の衰退は、都市内における需要そのものの量的変化によるものではなく、生活行動の質的変化により、消費活動が市域外へ流出したことが原因であると推測でき、この原因については、大津市だけでなく、周辺都市との関係性の中で考える必要がある。

まず、大津市の中心性についてであるが、本来県都の多くは政治的のみならず、その県域における経済的中心であることが多い。かつての近江国において、経済的中心であり、かつ、地理的にも県域の中心であったのは彦根であった。しかし、安政の大獄を主導した井伊家の所領であったという政治的理由から彦根は明治政府によって県都に選定されず、旧首都である大都市京都に隣接し、滋賀県域での中心性が乏しい大津がその地に選ばれた。行政施設の中でも、経済的・地理的中心性を立地上重視する必要性が高いものについては、他県では県都に置かれるのが通例であっても、彦根に立地しているのはそのためである(彦根地方気象台・旧彦根高等商業学校(現在の滋賀大学経済学部)など)。

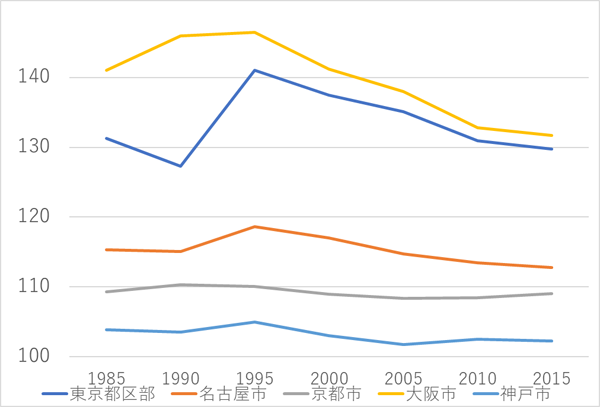

さらに、大都市である京都市に隣接し、市民の購買行動もその影響を免れないため、中心性どころか、大津市自身の経済的自立性はもとから弱く、滋賀県全体で見ても、服飾品など高価で低頻度の高次の購買活動は京都で、食料品など安価で高頻度の日常的な低次の購買活動は県内でといった消費活動における空間的な機能分担の傾向がみられ、そもそも、県域内での消費活動の完結性が低いのである。

図2 各県百貨店・スーパー売上に占める商品種別ごとの売上割合(2016)

(経済産業省「経済センサス」より作成)

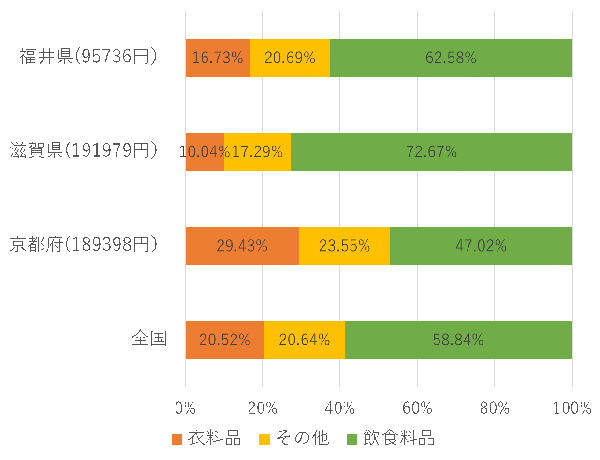

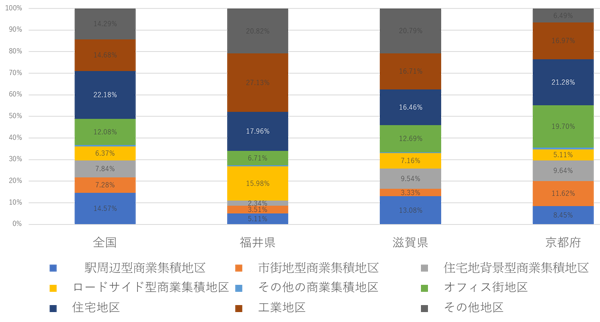

このことは、商業地域の立地特性をみても、購買活動を主たる目的として来訪されることの多い、面的に広がる市街地型の大規模な商業地域での売り上げは少なく、あくまで日常の鉄道を利用した通勤通学行動の延長での日常的な購買活動に供される駅周辺型や住宅地を背景にした商業地域での売り上げが多いことからもわかる。まさに大都市圏郊外の住宅都市に典型的な消費活動のパターンを示したものといえる。

図3 各県小売売上の立地特性地区別割合(2016)

(経済産業省「経済センサス」より作成)

とはいえ、問題はここ10年近くで、滋賀県南部地域の中でも、大津市の商業的中心性が大きく低下していることである。

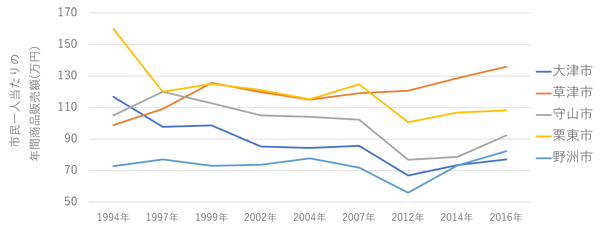

図4 湖南地域5市の市民一人当たりの年間商品販売額の推移

(経済産業省「商業統計調査」「経済センサス」より作成)

京阪両都市の巨大な商業集積に抗することがむずかしいのは、今も昔も変わらない。しかし、県都として、一定の商業集積を保ち、滋賀県南部地域の日常的な消費活動の中心ではあったはずの大津はなぜ、その地位を草津に明け渡すことになったのか。その原因は自動車での利用を前提とした大型ショッピングセンターが地域の日常的な消費需要を吸い上げたからに他ならない。草津の商業的地位が大きく向上した2007年以降をみると、2008年に西日本最大規模のイオン草津ショッピングセンターが開業し、大津のみならず他都市の商業的中心性を低下させた。大津市においてはその後の回復が鈍く、県都でありながら、地域内でも最下位に転落してしまったのである。大型店においても、前述したパルコや西友は市街地立地型の店舗であり、自動車利用には向かない。さらに平坦な近江盆地から京都への山地越えの地形の変換点にあたる大津は、近江盆地にはりめぐらされた道路網が峠越えのために集約化される地点にあるため、慢性的な渋滞に悩まされており、都市自体が自動車化に対応しずらいことも大きなハンデとなっている。本来無料で供用されるべき一般国道のバイパスでさえ、有料道路の「京滋バイパス」として供用されていることが、大津は道路に係るコストが他都市に比べて高くなってしまうことを如実に物語っている。

公共交通機関の利用動向を見ても日常の消費活動の自動車化は顕著である。京阪両都市との間の利用に供される広域輸送機関であるJRの利用者数は大幅に増加し、好調な利用状況で推移している。一方、大津市内の輸送需要をマーケットとしている京阪大津線や路線バスは利用状況が低迷している。前者に至っては、輸送人員は1996年に1日あたり80764人だったものが、2009年には43616人と半分に減少している。

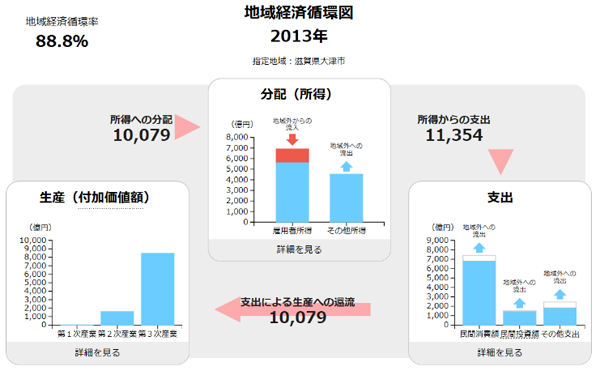

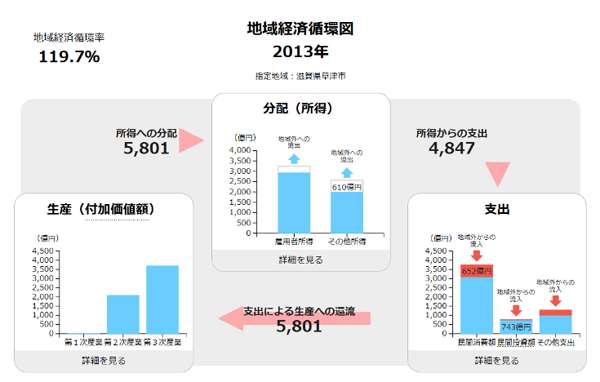

このように大津市内で完結する人の動きが大きく減少していることは、大津の経済循環つまりお金の動きにも暗い影を落としている。雇用者所得が域外から大きく流入しているのは、郊外住宅都市の特徴であるが、同時にその消費も域外で行われ、「外で稼いだお金を外で使う」構造となり、地域内循環率が低い。比較として、隣接する草津市は京阪両都市への通勤者数も多く、その点では大津市と同様の郊外住宅都市ではあるが、同時に、滋賀県内からの多くの昼間流入人口を擁してもいる。開発余地が大きく、土地制約の大きな京都市から大学や工場などの中枢機能の移転を受けたことが大きく作用しているといえ、大型商業施設の立地もその延長線上にあり、市域外から多くの消費需要が流入し、住宅都市でありながら、高い地域内循環率を誇る。

図5 大津市における経済循環(地域経済分析システムより作成)

図6 草津市における経済循環(地域経済分析システムより作成)

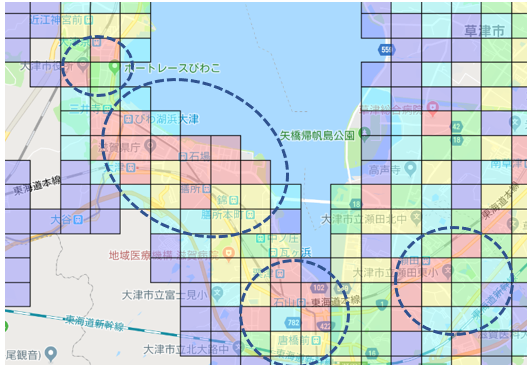

では、旧来から市街化しており、自動車利用に適さず、開発余地が少ない大津のまちが、もう一度経済的な自立性をとりもどすにはどのような方策が考えられるか。一つの方法ではあるが、自動車化で衰退したのであれば、日常の消費活動に付随した人々の交通行動を変えることで、公共交通指向型の大津の市街地が再び輝きを取り戻すことができると考える。特に大津の都市構造を考えたときに、前述したとおり大きく面的に広がる商業集積は存在しないものの、日常生活の需要を満たす小規模の商業集積が大津・膳所・石山・瀬田の4駅前を中心に立地している。

図7 大津市における従業者数の分布(2016)

(経済産業省「経済センサス」より作成,赤→黄→緑→水色→紫の順で多→少)

それぞれの商業集積が大型店に太刀打ちすることは難しいとしても、これらの拠点を利便性の高い公共交通網でネットワーク化し、各拠点間の回遊性を高めることで、一面の市街地として疑似的に機能させることができるのではないだろうか。では拠点間の距離がある程度離れた都市構造を有する大津にふさわしい都市内交通機関はどのようなものか。それは新しく造る必要は決してなく、京阪大津線そのものである。路線バスや路面電車は、停留所の数が多く、路面交通のため運行速度が低い。限られた空間である面的な市街地の回遊性を高めるには向いているといえるが、拠点間輸送が必要な大津の場合、速達性に難がある。とはいえ、大量輸送を主たる目的としたJRでは駅間距離が長く、都市内の移動の観点からは回遊性を高めにくい。この点、京阪大津線は都市内をそのマーケットとし、多くの駅を設置しながらも、専用の走行空間を持ち、速達性も担保している。まさに拠点分散型都市大津の都市構造に合致した交通手段といえる。

図8 都市内幹線輸送における最適な交通モードの選択と都市構造の関係

京阪大津線の収支状況は厳しいが、利用者数は半減したとはいえ、日中10分間隔で運行され、時間帯によっては満員である状況をみると、もはや京阪大津線がない大津市の交通は現状のコストでは成立しない。とはいえ、前述したとおり、高度に市街化し、開発余地の少ない大津線沿線においては、堤康次郎が編み出したような、鉄道を軸にした自社による開発で利益を回収するという手法は取りづらく、鉄道事業者にとって赤字運行を続けるメリットに欠けることもまた事実である。そうであるならば、大津線が存在することで現に生じている利益(または減らすことが可能になっている費用)から運行経費に還元する仕組みが必要である。財政支出はその最たる例であるが、財政が厳しいことを考えると、市内の各主体がその受益の程度に応じて、負担を行う仕組みをつくり、その仕組みを利用促進にも活用することができればなおよいと考える。(具体例として、公共交通利用者への購買時の特典サービスなど)また、大資本である京阪・西武両グループの交通事業や観光開発の主導権争いの場とされた大津市内においては、路線バスがそれぞれのグループの複数の事業者によって運営され、その調整機構が存在しない。かつて、路線バスの利用者が多かった時代は、その競合によるサービス向上によって、利用者に還元される部分も多かったかもしれないが、利用者が減少する中、本数の偏在や異なる運賃制度の混在による移動コストの増大、情報提供のミスマッチなど、市内をシームレスに移動できる交通システムとして機能不全に陥っている部分も散見される。多くの利用者は、単独ではなく複数の事業者や交通手段を組み合わせて、移動という目的を達成しているのだから、個々の事業者が高質なサービスを提供していることは前提にあるとしても、その接続点で連携が不足し、段差が生じれば、移動や交通全体の質は一向に向上しない。また、運転手不足が顕在化する中で、限られた資源を有効に利用するという、全体的な視点も必要となっている。当然連携の過程では、個々の事業者間で利害が対立する場面もあると考えられ、東京や大阪の都心部のように、交通事業を公的に独占する手法も考えられるが、それではかえって、公営以外の交通事業が行政にとっては利益相反となり、交通政策の中に位置づけられず、実態との齟齬を生み出す可能性もある。少なくとも民間資本によって交通事業が運営されている大津市内においては、その現状を尊重しつつ、行政が先頭に立って、連携の具体化を図るべきである。

このような事業者側の取り組みや行政制度の設計はもちろん重要であるが、同時に大津に暮らす一人ひとりの消費行動・交通行動のありかたが、地域経済のありかたを決する重要な要素となることを意識することも同時に重要である。どうしても行政的には生産活動の増大を重視し、工場など生産機能の誘致を行いがちだが、いくら生産を増やしても、消費活動が他地域で行われていたならば、穴の開いたバケツ状態であるし、そもそも、生産活動の増大は大資本が関与することが多く、景気動向にも左右されやすい。さらに、税制上、市町村税は住民サービスの対価としての課税を意図されているため、域内での経済活動からの直接的還元を受けにくい。隣接する京都市でもかつて、観光客による消費活動による税収の多くが、国税・府税として賦課されており、市財政への還元率が低いことが問題化し、宗教法人の拝観料への課税を可能にした「古都税」導入をめぐって、大きな政治的対立を招いたこともあった。とくに大都市圏では、職住機能が分離されており、郊外住宅都市においては、中心都市の経済的な中枢機能に依存していても、住宅機能さえ確保すれば、税収が確保されるため、市レベルで積極的に経済的な中枢機能を確保するインセンティブが働きにくいというジレンマがある。だからこそ、「小さな資本」である市民一人ひとりが自らの消費・交通行動を見直すことで、地域の経済循環を確保し、生活圏に日常レベルの生活機能やコミュニティが持続可能となるように行動する必要もある。また同時に、環境負荷の問題は地域を超え、地球全体に大きなインパクトを与えるが、なかなか個人のレベルでは意識しづらい問題である。重要なことは、地域でも地球でも、連綿と続いてきた世代間で受け継がれてきたものであり、わたしたちもそのバトンを次に受け継ぐ必要があるということを今回の講演を通して考えていただけるきっかけとしていただけたならば幸いである。

とはいえ、自動車利用やそれを前提とした消費行動は個人のレベルでは利便性が高いことも事実である。無理に行動を変えようとしてもは長くは続かず、限界がある。個人の利便性と社会の合理性・持続性にどのように折り合いをつけることができるかを考えることが重要である。今回は、講演と合わせて、具体的な生活場面における交通利用を想定のうえ、どのような場合において自家用車から公共交通への利用転換が可能かどうかを考えてもらい、より社会的に合理的な交通行動への転換を目指す「モビリティマネジメント」のワークショップも行った。具体的には、1週間ごとに交通利用に要している変動費(ガソリン代・駐車代・運賃)と自動車所有に係るコスト(購入費・租税)を参加者の皆様に計算していただき、具体的に公共交通機関へ転換を行った方がコストが安くなる場合について考えていただいた、その結果、参加者の半数以上が、公共交通への転換を図った方が安くなる交通行動が存在すると回答し、具体的な場面としては、日常的な買い物に要する比較的近距離の移動が多くを占めた。さらに、転換に要する条件として、乗り換え時の費用負担の縮減があげられ、多元的に公共交通が運営されている大津ならではの課題も抽出することができた。公共交通機関の利便性向上、利用率向上には、潜在的利用者の的確なニーズの把握が不可欠である。しかし、一般的なアンケート調査などでは、具体的な利用場面を想定していないため、「増便」「運賃の値下げ」など抽象度の高い回答しか得られず、利用者の潜在的ニーズに応えられない場合も多いため、具体的な利用場面を想定したニーズ調査は有効性が高いといえる。そして何より、条件がそろえば、公共交通への転換を検討すると回答した方は参加者の大多数を占め、丁寧なコミュニケーションによって、小さくても、確実に交通行動に転換を促すことができることが確認され、極めて有意義な機会となった。

田中厳の活動報告

Activity Archives

Itsuki Tanaka

第38期

田中 厳

たなか・いつき

一般社団法人グローカル交流推進機構 研究員

Mission

社会的に適切な交通政策による持続的な都市・国土システムの構築