Thesis

人間観・新国土創成・人づくり

―松下幸之助塾主の理想

はじめに:松下幸之助塾主が「小説」に込めた理念―小説『私の夢・日本の夢 21世紀の日本』とは

「ほとんどの人がその名をあげ、圧倒的に第一位をしめたのはほかならぬ日本であった。」

小説『私の夢・日本の夢 21世紀の日本』は、2010年に行われた「最も理想的と思われる国はどこか」という国際世論調査の結果において、日本が圧倒的第一位になるという書き出しで始まる。松下幸之助塾主が1977年にPHP研究所から出版したこの小説[1]では、最も理想的な国家となった2010年の日本[2]を、海外からの視察団[3]が見学するという形式で、松下幸之助塾主が考えた理想的な政策、及びそれを採用した際の理想的な日本の未来像が描かれている。本稿では、まず松下幸之助塾主が小説内で述べている「日本が成功するために必要な考え方」を紹介したのち、具体的な政策として考えていた「新国土創成」「教育改革・実地教育」について述べ、最後にその前提となる「国民一人当たりの所得が世界最高である」[4]ことについて解説し、松下政経塾建塾の理念を考察する。

新しい人間観そして日本人―PHPと国家ビジョンに通じる首相の演説

「個々の具体的な問題ではなく、それらのいわば根底をなしており、日本の今日をもたらした基本的な原因と考えられるもののうち、三つのものをあげてお話申し上げたい…」

小説の終章は「首相の演説」と題され、今日(小説内の2010年)の日本をもたらした考え方を首相が語るという形式をとっている。首相によると、日本の繁栄をもたらした考え方は「新しい人間観の確立」「日本人としての自覚を持つ」「日本人が明確な未来像を持って国家運営を進めてきた」というところにあり、本節ではこれら3つの概略を説明する。

「新しい人間観」について、首相は「人間というものはきわめて偉大な存在である」そして「人間には物心両面にわたるかぎりない繁栄、平和、幸福というものを自らの手で実現することができる」というまとめ方をしている。PHPにも通じる、松下幸之助塾主が提案した新しい人間観は、こと政治の世界においては適切な政策を通じて様々なことを実現できるという信念につながり、「無税国家」や後述する「新国土創成」のような、気宇壮大な政策の推進につながると考えられる。

「日本人としての自覚」に関しては、首相はさらに「和を貴ぶ」「衆知を集める」「主座を保つ」という点に分けて解説している。和を貴ぶという点に関しては、日本が平和を愛する国家であるという点とともに、意見の対立がありつつも調和して一つの政策や考え方を推進するという強みがあることを述べる。衆知を集める、主座を保つという点に関しては、国内外の様々な知見を考え方や政策に取り入れ、またこと日本の伝統文化に関してはこれを守りながら日本の中に閉じこもるのではなく海外に発信することの重要さを感じながらも、単純に海外発の発想を輸入するだけでなく、咀嚼して日本の社会や文化に適用した形で取り入れることの重要さを述べている。

「日本人が明確な未来像を持って国家運営を進めてきた」という点に関しては、よりかみ砕いた表現として「最初に一つの発想をし、それを『このようにしよう』ということばにあらわし、みんなで達成していくことが重要。」という点にまとめられている。松下政経塾の一年目においても、国家百年の大計レポートの執筆が求められているが、ビジョンを自分なりに持つだけでなく、しっかりと言語化して、周囲を巻き込めるような内容にすることが求められているというメッセージが小説から感じられた。

新国土創成:国家におけるダム経営―ケネディ、天理教、ケインズ経済学、そして少子化

「国土の四分の一を干拓したというオランダの場合より大規模な事業だとか、日本で有効に利用してきた土地の倍増以上の開発計画だとか、それも単なる開発でなく人知の及ぶ限りの理想楽土を目指すのだとか…」

前節の「日本が成功するために必要な考え方」を基に、本節以降では具体的な政策について見ていく。

「新国土創成」は、「無税国家」と並ぶ松下政経塾設立当時の2大目標[5]であり、松下幸之助塾主は『新国土創成論』[6]という著書を1974年に公刊している。『新国土創成論』においては、大規模干拓により居住地を広げたオランダの例をひき、「国土創成奉仕隊[7]」の結成や「国土創成国債」の発行により、国土の70%を占める山岳森林地帯の20%を開発整備して切り拓くことや、また、単なる埋め立てのレベルを超えた、「第二富士山をね。山のある新国土をね。(中略)日本の分家みたいなもんですな。」(カンサイ新聞 1977年1月1日)というスケールの国土創成を求めていた。当時の地価高騰や住宅難、また「せめてあと一坪の土地がほしい」(1976年10月「PHP提談 新しい日本のために」)という国民の要望を反映した政策だと考えられる。

また、普段から貯水をしておき、水不足の際にも一定量を供給できるようにするダムのような余裕をもった「ダム経営」を訴えた松下幸之助塾主は、このダム経営を国家経営においても導入するよう求めていた。新国土創成においても、「景気が悪いときには、この事業のスピードを少し早めて仕事をふやし、逆に景気が非常にいいときにはスピードを少しゆるめて仕事を少なくする」(『新国土創成論』)という、一種ケインズ経済学的[8]な考え方も反映されていた。「無税国家」による国家による個人の家計への介入の減少も掲げていたことを考えると、塾主研究の金子講師の言にあるように、松下幸之助塾主の考え方は「ケインズとフリードマンのハイブリッド」[9]でもあると言える。

『私の夢・日本の夢 21世紀の日本』にあるように、「経済は景気・不景気の大きな波のない年率4~5%の経済成長」を達成し、また後述するように世界最高水準の一人当たり国民所得を実現することが松下幸之助塾主の考える理想国家の一つの条件である。ただ単に一定の成長率を目指すだけでなく、好景気下だけでなく不景気においても生成発展の営みを続けていく、という松下幸之助塾主の考え方が、国家のダム経営である新国土創成の中に反映されている。

松下幸之助塾主のビジョンと現実の日本の大きな差異の一つとして、塾主は人口爆発を懸念されていたが、むしろ現実では少子高齢化の急速な進展による人口減少、地方を中心とした過疎化、耕作放棄地の増加が問題となっている[10]。今の日本において新国土創成はどのような形を選択するべきだろうか。

教育改革:「会社で人を育てる」―ジョブ型雇用社会と異なるビジョン、幼児教育の拡充

「(中学校を卒業後)一般の高等学校に進む人が30%、職業学校なり職業専門学校に行く人が40%、あとの30%はすぐ働きについています。(中略)多くの中企業、大企業ではその社に学校を設け必要な教育を授けていますので、働きながら勉強をしている人も多いのです。」

「松下電器は人をつくるところです。あわせて電気器具もつくっております。」という有名な発言にみられるように、松下幸之助塾主は自身が丁稚奉公で多くのことを学んだ経験から、職業現場における教育を重視していた。高等教育は真に必要とする層に限定し、企業が人を育てるという形式に変更した方が良いのではないかと訴えていた。

しかし、今日のように転職が一般的になり、また「ジョブ型」[11]の働き方へのシフトが喧伝されるようになる―例えば、経理のできる人を経理の仕事につけて、そのまま経理のジョブをこなしてもらうような社会になる―中、高等教育を縮小[12]して「会社で人を育てる」という松下幸之助塾主のビジョンは現代において果たして通用するのだろうか。さらに、松下幸之助塾主の経営哲学の中心が「(会社で)人を育てる」ことにあるとすると、やはり働き方のシフトと「人を育てる」ことの関係性について、深く考える必要があると考えられる。「会社で人を育てる」考え方を肯定する視点としては、例えば金子(2024)で紹介されているように、ジャック・アタリは『教育の超・人類史』の中で、学校によってなされる画一的な「教育」は「時代遅れの産物になり、生徒一人一人のニーズに合った新たな教育法が開発される」との予測し、学校による「知識の伝達」のウェイトが下がり16歳以降は企業が教育を担うようになると見通している。河野龍太郎(河野(2025)など)もAIの活用等によって技術革新と既存のスキルの陳腐化のスパンが短くなると、「古い」日本企業型の長期雇用と社内教育の組み合わせの強みが増すのではないかと考察している。

なお、松下幸之助塾主は小説の中で、保育所や幼稚園への需要の増加及び費用の高騰、教育の早期化の必要性を踏まえて、義務教育を1年早めて5歳からとする改革も示していた。幼児教育の費用対効果の高さ(ヘックマン(2015)など)、近年の保育園・幼稚園人気の高まり、英米圏の一部における幼稚園年長の事実上の義務教育化を考えると、この義務教育早期化について日本において真剣に議論すべき時期が到来していると考えられる。

おわりに:世界トップクラスの一人当たり国民所得―「所得倍増」を目指して

「安定した堅実な経済成長を続ける日本は、すでに前世紀末に一人あたりの国民所得で世界のトップクラスになっていた」

池田勇人首相の「所得倍増計画」[13]から始まり、近年でも岸田文雄首相が掲げた「資産所得倍増」や、石破茂首相の「所得5割増」「名目GDP1000兆円」[14]にみられる強力な経済成長を実現するという目標は、松下幸之助塾主の理想とする世界でも、世界最高水準の一人当たり国民所得という形で実現されている。

一人当たりの国民所得が世界のトップクラスであることに対して、国営企業の民営化による効率の向上、政治の生産性上昇、「無税国家」による働く意欲の向上など、小説の中で生産や所得の向上をもたらすであろう諸政策は挙げられているが[15]、直接具体的にこの政策で国民所得が世界のトップクラスになる、という政策は挙げられていない。しかし、「無税国家」や「新国土創成」を目指すという松下幸之助塾主のビジョンを実現するためには、一人当たりの国民所得が世界最高水準であることは大前提である[16]。1965年に松下幸之助塾主は業界紙に「儲ける」という意見広告を出し、天下の人と物と資金を使って事業活動を行う以上、付加価値を生み儲けることは社会的責任であること、人はみな消費者であると同時に生産者でもあり、造る者・使う者・売る者・買う者全てが共存共栄する必要があることを述べ、最後に「ありえない 利益なき繁栄」と結んだ。

筆者も「世界最高水準の一人当たりGDPの実現」を掲げて松下政経塾に入塾した。今回の塾主研究を通じて、塾主の壮大なビジョンを実現するためには、それを実現することができる「ゆたかさ」[17]が必要不可欠であることを強く感じ、また塾主が繰り返し言及するケネディも、任期の途中からブレーンの経済学者の説得を受け入れ、所得税減税を通じてアメリカの「ゆたかさ」を実現した[18]。世界最高水準の一人当たりGDPの実現という私の志の実現は、他者の志や夢の実現にもつながる、そのことを意識しながら、研修に精進していきたい。

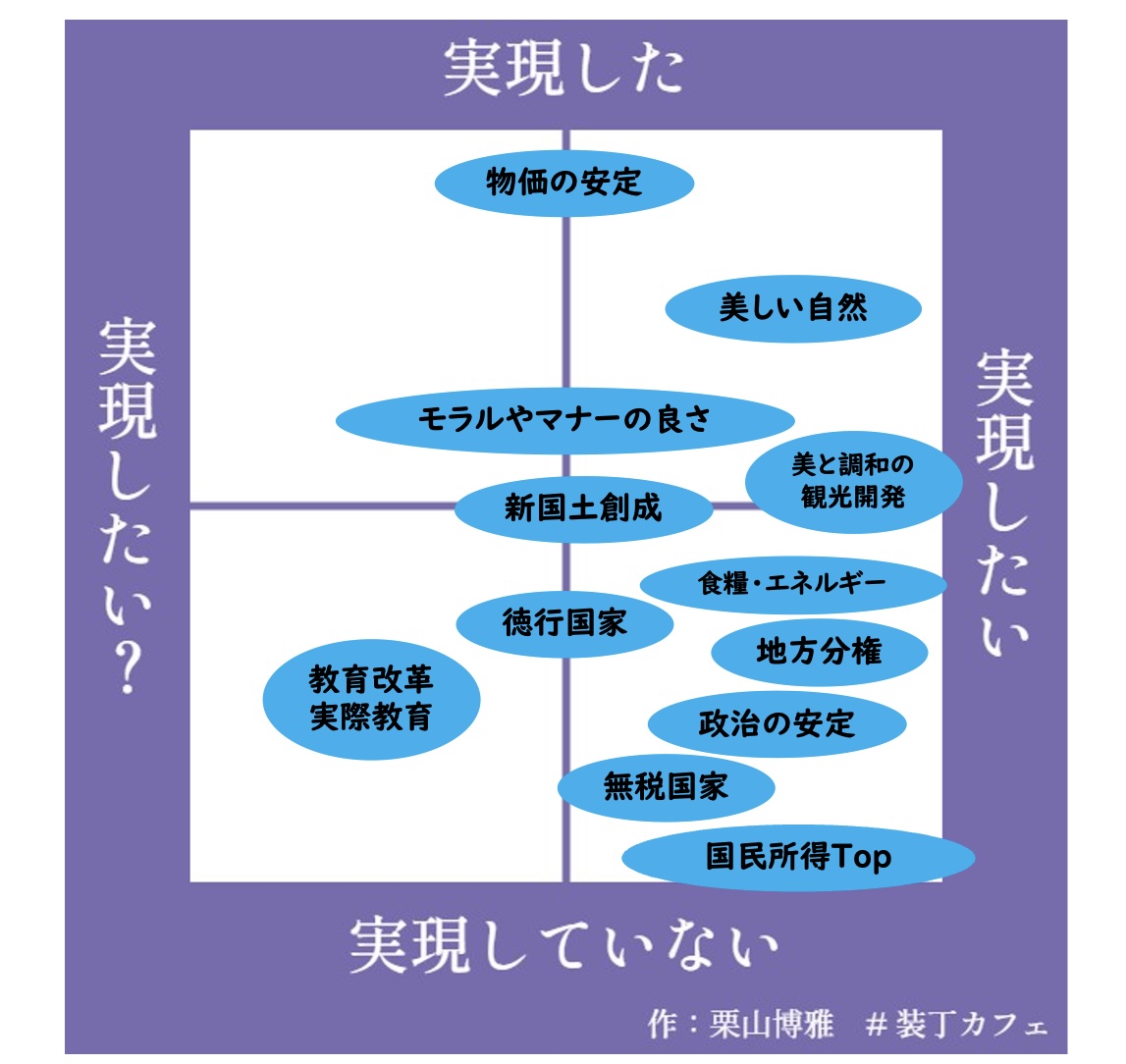

<参考①:松下幸之助塾主が掲げた主要政策の「実現度合」×「実現意欲」マトリクス図>

作成には「装丁カフェ」のウェブサイト(https://pirirara.com/chart/)を活用した。

<参考②:『私の夢・日本の夢 21世紀の日本』目次>

まえがき

序章

西暦2010年の日本

第一章

経済について

不景気なき発展

物価は本来下がるべきもの

力強い中小企業

国営から民営へ

相手国優先の経済交流

第二章

企業経営について

企業の利益と社会的責任

手形なき企業経営

株式の大衆化

ダム経営のすすめ

対立しつつ調和する労使

第三章

教育、宗教について

教育制度の改革

自他相愛の精神を育てる

人間をつくる義務教育

高等教育の新しいしくみ

人間の共同生活と宗教

第四章

国土と社会について

過疎過密のない社会

美と調和の観光開発

進む食糧のダムづくり

新しい国土の創成

第五章

政治について

国会議員とその見識

議員選出の新しい方法

政治家とその処遇

治安の要諦

自衛と安全

日本納税者協会

生きがいを伴う社会福祉

生産性の高い政治

人間本然主義の政治

終章

首相の演説

あとがき

参考文献

・松下幸之助塾主の著書は特に参考とした下記の三冊を挙げるにとどめる。

・松下幸之助『私の夢・日本の夢 21世紀の日本』PHP研究所、1977年

・松下幸之助『私の行き方考え方』PHP研究所、1986年、p.236

・松下幸之助『新国土創成論』Kindle版、PHP研究所、2010年

・田中角榮『復刻版 日本列島改造論』日刊工業新聞社、2023年

・世界を考える京都座会『松下幸之助が描いた「21世紀の日本」』PHP研究所、2011年

・ジェームズ・M・ブキャナン、リチャード・E・ワグナー、大野一(訳)『赤字の民主主義 ケインズが遺したもの』日経BPクラシックス、2014年

・ポール・A・サムエルソン 森岡洋(訳)『初版 サムエルソン経済学』学文社、2025年

・ミルトン・フリードマン、村井章子(訳)『資本主義と自由』日経BPクラシックス、2008年

・James Gleeson“How Tokyo built its way to abundant housing”、2018年(最終アクセス2025年9月1日)

https://jamesjgleeson.wordpress.com/2018/02/19/how-tokyo-built-its-way-to-abundant-housing/

・ジェームズ・J・ヘックマン、古草秀子(訳)『幼児教育の経済学』東洋経済新報社、2015年

・ジョン・K・ガルブレイス、鈴木哲太郎(訳)『ゆたかな社会 決定版』岩波現代文庫、2006年

・濱口桂一郎『ジョブ型雇用社会とは何か:正社員体制の矛盾と転機』岩波新書、2021年

・金子一也(2024)「教室は時代遅れでホームスクールが主流に “知の巨人”が示唆する新時代の教育法」週刊新潮2024年9月19日号掲載(最終アクセス2025年9月1日)

https://www.bookbang.jp/review/article/784638

・ジャック・アタリ、林昌宏(訳)『教育の超・人類史 ~サピエンス登場から未来のシナリオまで』大和書房、2024年

・河野龍太郎『日本経済の死角――収奪的システムを解き明かす』ちくま新書、2025年

・沢木耕太郎『危機の宰相』文藝春秋、2008年

・安井琢磨『ケネディ以降の経済政策 ―ニュー・エコノミックスの理論と実践―』関西経済研究センター、1968年

また、本稿においては、慶應義塾大学における松下政経塾連携講座「国家と企業:松下経営哲学」松下正幸講師の講演内容を参考にした。

注釈

[1] 当初「小説」という形式で公表されている意味を把握しかね、本稿の第一稿では「野党第一党の党首になった筆者(栗山)が、首相の演説に対抗する演説をしたが、次回の選挙で敗れた」という結末の小説を描いていた。塾主研究を進めていくうちに、「小説」という形式をとった理由として『崩れゆく日本をどう救うか』等に示した松下幸之助塾主の政策をより分かりやすい形で一般の読者に届けるという意図があったこと、またその際に松下電器が中小企業であったころに多様なバックグラウンドを持つ社員に自らの考え方を伝えようとした際の経験が活かされているのではないかということが考えられた。

[2] 現実の2011年には、なぜ松下幸之助塾主のビジョンが実現できなかったのかを反省的に考察した『松下幸之助が描いた「21世紀の日本」』がPHP研究所から出版されている。

[3] A先進国の副首相ハーマン氏、発展途上国B国の工業相トアン氏、C社会主義国の国家計画委員長クラーキン氏、「独立してまだ日が浅い」D国ミリー教育次官が来日する。なお、A国副首相ハーマン氏は「21世紀は日本の世紀」という予想で知られ、松下幸之助塾主と5回面会しているアメリカの未来学者ハーマン・カーンをモデルとしていると考えられ、小説中に「ハーマン」という単語が視察団の4人の中で最も多い176回登場する。小説内の建付けとしては、「課題が山積する1970年代の日本」→「(松下幸之助塾主が理想とする)政策の実行」→「繁栄する2010年の日本」という流れが多いが、松下幸之助塾主がアメリカ流の個人主義に否定的な一面を見出していたこともあり、A国(=アメリカ)と日本の対比がなされる場面も多い。

[4] 本小説では松下幸之助塾主が考えた多種多様な政策が挙げられているが、分量の関係上本稿ではそのごく一部を挙げるに留める。各政策については、参考として文末に『私の夢・日本の夢 21世紀の日本』の章立て及び筆者が作成した各政策の現実の日本における「実現度合い」×「実現意欲」のマトリクス図を掲載した。本稿中に取り上げられなかった政策においては、本著発表後に提言された「無税国家」のような松下幸之助塾主を代表するような政策や、「株主の大衆化」と題した現実世界におけるNISAの先駆けになったような政策もある。なお、本稿は松下政経塾内で行った「塾主研究」のプレゼンを基にしており、プレゼンにおいて筆者はこれらに加えて道州制を始めとした「地方分権」を松下電器における事業部制(=経営における分権的なシステム)の導入と関連させて論じたが、これも本稿では分量の都合で割愛する。

[5] 「新国土創成」と「無税国家」の対比として興味深いことに、政経塾OBからの「無税国家を実現できず塾主に申し訳ない」という発言は聞かれるが、「新国土創成を達成できず申し訳ない」という発言はあまり聞かれない。政経塾OBもその実現必要性に関してやや疑問が示されていたということだろうか。本」』がPHP研究所から出版されている。

[6] 田中角榮『日本列島改造論』の刊行が1972年であったため、本書の題名及び内容には列島改造の影響もあると考えられる。もっとも、松下幸之助塾主は1973年5月号の『文芸春秋』で「土地が異様に高い(中略)ただでさえ狭い土地を、さらに狭くしておるんですよ、人為的に。いや政治的に狭くしている。」と語っており、列島改造の負の影響についても認識していた。

[7] 「国土創成奉仕隊」の考え方に関しては、天理教をはじめとする宗教及びJ・F・ケネディ政権の影響が考えられる。松下幸之助塾主が天理教の施設を見学した際に、天理教の信者が自主的に教団施設造成作業に携わる「ひのきしん」に感銘をうけたこと、また松下幸之助塾主がしばしば引用した「あなたが国に何をしてもらえるかではなく、あなたが国のために何ができるかを問いたまえ」という言葉に感銘を受けた、アメリカの青年たちのボランティアを主力として始まったPeace Corps(平和部隊:日本の海外青年協力隊のモデルにもなった)を目の当たりにしたことが、国民共通の目標としての新国土創成とそれを実行する奉仕隊という発想をもたらしたと考えられる。

[8] 景気を財政支出によって「ファイン・チューニング」することができるという考え方はケネディ及びジョンソン政権下で最高潮を迎えたため、ここにもケネディ政権の影響を見てとることができる。また、松下幸之助塾主は浜口雄幸内閣期における政府の緊縮政策やそれを見習った大企業の支出引き締め、「政府なはじめ世間なりが、緊縮緊縮と口にするために自然人心が委縮」するような風潮を遺憾に思っていたとの記述があり(『私の行き方考え方』)、不況期における需要を創出する政策に対して親和的な考え方を持っていたと考えられる。版されている。

[9] 一方、ケインズ経済学及びかつてのいわゆる「新古典派総合」においては、好況時における公共事業の削減は”理論的には”否定されるものではないし(不況時の歳出拡大圧力と好況時の歳出削減圧力の非対称性に着目し、現実における政府支出の肥大化を分析した研究としてブキャナン・ワグナー(2014)など)、またフリードマンは裁量的な政府支出の効果を否定しその弊害を訴えていたため、ケインズ経済学側からは「それはケインズ経済学”単独”の考え方である」、フリードマン側からは「私の考え方は決してケインズ流の裁量的な政府支出と”ハイブリッド”できるものではない」という反論も考えられる(サムエルソン(2025)、フリードマン(2008)など。なお、初版のサムエルソン『経済学』には「新古典派総合」の語は出てこない)。

[10] こと東京の住宅に限っても、海外の諸都市に比べて土地利用や建築許可の規制緩和が進んでいることもあり、世帯人員の減少を考えると1970年代から東京の一人当たり居住地は倍増しているとの指摘もある(Gleeson(2018))。

[11] 「ジョブ型」の働き方は端的に、「意外に思うかもしれませんが、ジョブ型の社会では(略)一般労働者には人事査定がないのが当たり前です。(略)まずジョブディスクリプションがあるわけです。そこに書かれている職務をちゃんとやれるかどうかということを判定して職務につけます。」(濱口(2021))と表現できる。

[12] ジョブ型において高等教育の拡大が不可避というわけではない。むしろ、学術的な高等教育だけでなく、「ジョブディスクリプション」の要件を満たす労働者を養成するための職業教育のウエイトや価値が高まる可能性もある。

[13] 「倍増」という池田のアイデアを政府計画として取り込めないかという動きは、福田赳夫幹事長の主導で岸信介内閣の頃から見られたという指摘もある(沢木(2008)など)出版されている。

[14] 2015年に安倍晋三元総理が掲げた「名目GDP600兆円」という目標が、名目GDPを目標とするという発想のさきがけになったと考えられる。

[15] 「生産性の向上により所得/付加価値を増やす」というのは、具体的な政策というより同語反復である。

[16] 例えば、松下幸之助塾主は新国土創成には4,400兆円がかかると言及していた。

[17] 松下幸之助塾主の考え方には、ケネディ政権のブレーンであった経済学者ガルブレイスの影響も反映されていると考えられる。ガルブレイスは著書『ゆたかな社会』において、立派な自家用車とみすぼらしい公道という対比を描いたが、松下幸之助塾主も著書の中で「立派な企業ビルと泥だらけの道路」という対比を描いている。なお、ガルブレイスは後に松下政経塾の客員講師も務めた。

[18] 「ケネディは初めは健全財政主義で予算は収支均衡しなきゃならんという立場を漠然ととっておった」が、(ウォルター・)ヘラーやサムエルソンの説得を受け入れ、減税よりも政府支出拡大を訴えたガルブレイスの対案を排除し、大幅な所得税の減税に踏み切った。ヘラーやサムエルソンは、当時のアメリカの非常に累進的な所得税の下では、少々の景気拡張が起こると所得税が景気を冷え込ませる方向に強く働いてしまうため、失業率は5.5-6%程度で高止まりする構造にあり、減税なくして「完全雇用」の水準(アメリカにおいては失業率4%程度)には到達することはできない、逆にそこまでの完全雇用を実現する水準の減税であればインフレのリスクは少ないと分析し、実際にGNPギャップの縮小を伴うインフレなき経済成長を実現させた(安井(1968))。なお、安井(1968)においては、アメリカのベトナム戦争時におけるインフレ下における増税の必要性とその政治的困難さ、イギリスにおける国際収支の弱さという構造的要因を原因とするケインズ政策の実装の困難性も指摘されており、減税による景気拡張が万能の処方箋であるという文脈ではないことに留意する必要がある。

Hiromasa Kuriyama

第46期生

栗山 博雅

くりやま・ひろまさ

Mission

強い日本経済復活による世界最高水準の一人当たりGDPの実現