Thesis

女性アスリートを取り巻く課題と展望

-女子サッカーを例に-

2022年7月に世界経済フォーラム(World Economic Forum:WEF)が、「The Global Gender Gap Report 2022」を公表したが、その中で各国における男女格差を測るジェンダー・ギャップ指数(Gender Gap Index:GGI)が発表された。この指数は、「経済」「教育」「健康」「政治」の4つの分野のデータから作成され、0が完全不平等、1が完全平等を示している。2022年の日本の総合スコアは0.650、順位は146か国中116位(前回は156か国中120位)で、前回と比べて、スコア、順位ともに、ほぼ横ばいとなっており、先進国の中で最低レベル、アジア諸国の中で韓国や中国、ASEAN諸国より低い結果となっている[1]。日本社会全体が、他の国と比較しても大きなジェンダー・ギャップを抱えていることは明らかだが、さらにスポーツという領域においてはいまだ世界レベルで深刻な課題となっている。UN WOMENによると、前回の女子サッカーワールドカップの支出総額は1500万ドルだったが、男子サッカーワールドカップは5兆7600万ドルであった。また、スポーツのフィールドを離れても、スポーツ関連組織やスポーツ衣料会社、市場関係者の指導的地位において、女性の代表者は少ない状況であり、2016年7月時点で、国際オリンピック委員会(IOC)では女性が22人(24.4%)、役員は4人(25.5%)という状況である[2]。

スポーツの歴史を振り返ると、19世紀、イギリスで発祥した近代スポーツは、大英帝国の覇権の確立を担う人材、つまりエリート層の若者に求められる壮健な身体、有機、忍耐等を涵養する教育的手段として発展し、男性たちはスポーツによって「男らしさ」を身に着け、スポーツを通じて自らが「男である」ことを確認し証明した。もちろん、スポーツを享受したい女性たちのムーブメントも存在したが、その活動は「女らしさ」の枠を超えない範囲に制限された。その制限は、スポーツの機会を奪うといったスポーツ界からだけのアプローチだけではない。1880年代から90年代にかけてアメリカで自転車ブームが起こった際、女性が自転車に乗ると骨盤や背骨へのダメージがある、自転車に乗ると子宮がずれる、顔に筋肉がついてアゴが突き出る(自転車顔になってしまう)、ぎらついた目つきになるといったことが医者や生理学者からも指摘され、女性がスポーツをすることが制限されていたという過去がある[3]。また歴史の他にも、構造的にジェンダー課題を生み出している側面もある。現在でも、スポーツでは多くの場合、規定により男女を分けて競技している。それによりスポーツ自体が「人は男か女かのいずれかである」という固定的な考え方を可視化する制度となっている[4]。スポーツが男らしさ、女らしさといったステレオタイプの再生産を行う、多様な性自認や性指向を持つことを阻むといった側面は、スポーツが歴史的・構造的にジェンダー課題を内包しているからであり、男女格差是正はもちろん、LGBTQ+といった多様な性の人々をどのように包摂していくか、という意味でのジェンダー課題へ着手することが求められている。このように、強固にジェンダー化されたスポーツの世界において、女性アスリートは重層的な困難を抱えている。本レポートでは、私自身が半年間インターンを行った女子サッカー界の現状をもとに「体育会系女子」というキーワードを用いて考察し、女性アスリートが直面する具体的な困難を明らかにする。その上で、未だ解決方法が見つからないこの課題を共に考えていくため、課題を整理し現状認識を助けるためのヒントとなることを目標としたい。

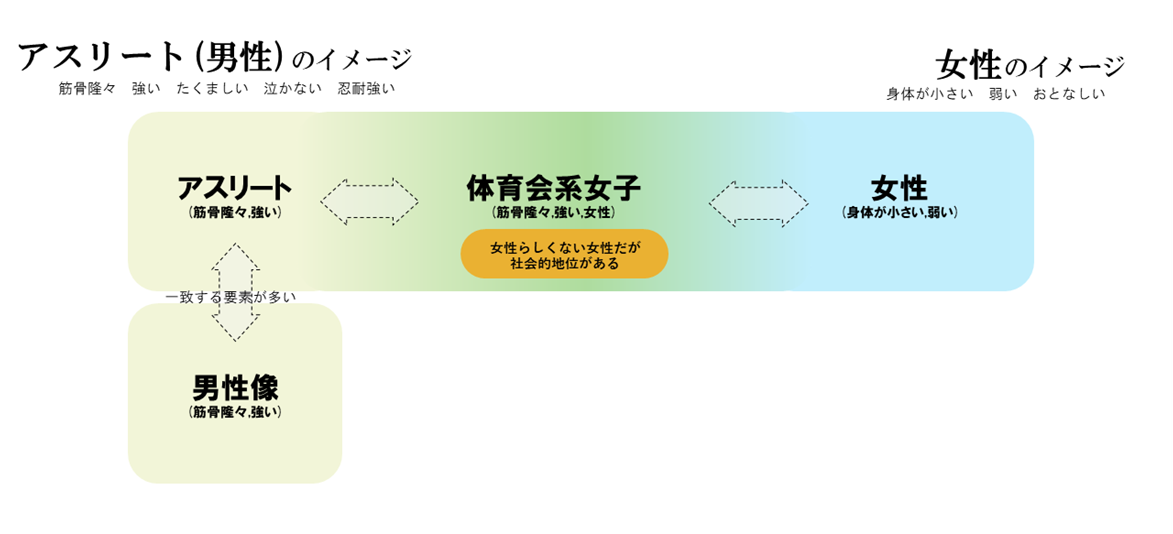

まず、「体育会系」を連想類語辞典に入力すると、「男性的・男らしい 亭主関白 ・ 雄渾 ・ ごつい(茶碗) ・ 男性原理に基づく(振る舞い) ・ 根性がある ・ 親分肌 ・ さっそう(たる風姿) ・ ワイルド(な男) ・ 壁ドン(する) ・ オラオラ系 ・ マッチョ ・ 渋い魅力 ・ 女性的でない ・ 勇ましい(姿)」[5]といった言葉が出てくる。つまり、体育会系女子とは、男らしい女子、ごつい女子、ワイルドな女子、マッチョな女子であると言い換えることが可能であり、一般的な体育会系女子への認識とそれほどずれていないように思われる。したがって、体育会系女子とは、女性であるにも関わらず、筋肉がついており、根性があり、勇ましく、簡単に言えば女性らしくない女性である、ということである。それは、以下のように図示することが可能である。

アスリートとしての強さ、忍耐と、女性としての身体の小ささ、男性と比較したときの相対的な弱さをどちらも兼ね備えており、継続的な鍛錬によって作り上げられた肉体は「女性らしくない」ことの証明として社会から読み取られる。しかし、その「女性らしくない」特性、つまり社会規範から逸脱しているといういわゆるマイナスの特性は、彼女たちがスポーツに携わる人間であること、つまりアスリートであるという理由によって帳消しとなり、社会的地位が回復される。したがって、体育会系女子は「女性らしくない」という意味で社会規範から逸脱しているにも関わらず、「アスリート」という意味で社会的地位を保有している特殊な存在であるということが、この「体育会系女子」という言葉に込められているのである。加えて、この図に先程指摘した、スポーツが男性らしさの証明の役割を果たしてきた、という歴史的背景を付与すると以下のようになる。

アスリートのイメージ像である、筋肉がついている、忍耐強い、心身共に強いという要素が、社会一般的な男性らしさとイコールになっていることで、体育会系女子は単にアスリートと女性のイメージの狭間、つまりスポーツ界と一般社会の狭間にある存在ではなく、むしろ一般社会の男性らしさと女性らしさの狭間に存在していると言うことができるのである。体育会系女子、すなわち女性アスリートの難しさはここにあり、彼女たちが抱える困難さはそれぞれの競技団体、ひいてはスポーツというフィールドにて解決されるものではなく、社会的側面にいかにアプローチするか、という視点が必要なのである。

ここからは、女性アスリートが直面する課題を3つの視点に分けて分析する。まず、体育会系女子という概念と一般的な社会の女性に対するイメージのギャップが引き起こす課題である。体育会系女子は女性の身体を持つからこそ、社会から「女性」であることを求められる。それは、選手たちがプライベートで過ごす空間にも、選手たちが選手としてフィールドで戦う場にも、そして選手たちが育つ過程にも存在し、特にそこで大きな鍵を握るのがメディアの影響である。例えば、女性アスリートは男性アスリートに比べ、姓よりも名前で呼ばれることが多く、外見やセクシーさに注目されることも多い。「幼児化・性愛化」と呼ばれるメディアの女子選手の表象傾向である。実際に女子のビーチバレーやゴルフに関する記事は、女性アスリートの身体に注意を引く写真入りで構成されることが多く、男性読者の異性愛的な関心に取り入った写真が選ばれていると批判されている[6]。最近で言えば、ゴルフの渋野日向子選手の「シブコスマイル」もそういった傾向を示す一例である。また、こういった報道の在り方は近年スポーツ界で議論されている盗撮問題に繋がっている。バレーボールのVリーグでは、性的な意図を持ったアングルで撮影された写真や動画がインターネットやSNS上に掲載されるという事態が頻発し問題となっているが、2022年のシーズンは、ウォーミングアップやストレッチは見えるところで行わないという措置を取ることで、そういった被害防止に努めている[7]。女性アスリートを性的に見る視点はメディアによって助長され、女性アスリートに性的な眼差しを公の場で向けることに対して社会がより寛容になりつつあるのではないか。他にも、女性アスリートの業績を様々な形で小さく見せる「矮小化」もメディア報道の特徴の1つである。「ママさんアスリート」という呼び方で子供のいる女性アスリートの「母親」という側面を強調したり、子育てや家事など、家庭とスポーツキャリアを両立していることに注目が集められることで、本人がスポーツのフィールドで見せるパフォーマンスが男性ほど取り上げられないことは多い。これでは女性アスリートの成功が周囲の男性の支え無しでは実現し得なかったように伝えられることとなり、女性アスリートを「か弱さ」や「周囲への依存」といったステレオタイプ的な女らしさに結びつけ、女性アスリートが真のアスリートとしては不十分な存在であるかのように扱われることにつながっていく[8]。

そして次に、アスリートが男性像と紐づいていることにより引き起こされる課題である。アスリートが男性像と近いことによって引き起こされるのは、「真のアスリートであるには女性らしさを捨てなければならない」という強制力である。例えば、2022年に議論となった、高梨沙羅選手の化粧問題が記憶に新しい。高梨選手は、15歳という若さでワールドカップに初優勝し、当時は素朴なイメージだったが、年齢を重ねメイクした姿で試合に出場するようになると、SNSなどで「チャラチャラしている」「調子に乗っている」といった心無いコメントが投げかけられるようになり、以来たびたびメイクやファッションなどに関する批判を浴びてきた[9]。実際に「女性アスリートに化粧はいらない」という発言も世の中には存在し[10]、女性アスリートを女性らしさから遠ざけようとする営みが未だにあることを示している。この背景には、そもそもアスリートたるもの、競技やアスリート生活に直接関連するものにしか注目してはいけない、という価値観があり、そこに「女性らしさ」の象徴的な要素である化粧が組み合わさることによって、真のアスリート(男性)であるためには女性らしさを示す化粧を女性アスリートから排除すべきであるという社会的圧力になっている。これは、部活動において髪の毛は短くなければならない、恋愛禁止等のルールと近しい発想である。また、この視点での課題は女性アスリートだけではなく、スポーツ界全体が抱えるメンタルコンディショニングとも大きく関連している。ここではこれ以上言及しないが、スポーツ会では男らしさの圧力によって弱音を吐けず、希死念慮やうつ等の症状が不可視化されてきた。近年は「よわいはつよいプロジェクト」[11]といったキャンペーンが広まるなどアスリートのメンタルコンディショニングへの注目度は上がっているものの、未だにアスリートと男性らしさとの深い結びつきをどのように解きほぐしていくかは大きな課題である。

最後に、アスリートと体育会系女子の間のギャップにより生み出される課題である。簡潔に言えば、真のアスリート像が男性像と深い結び付きを持っていることにより、「男性ではない」という理由だけで、女性アスリートは真のアスリートたり得ないという結論が導き出される。この考え方によって、「女性スポーツは男性に比べて面白くないから賃金が低いのは当たり前である」「女性スポーツに男性ほどの価値はない」といった女性スポーツへの価値観が形成され、女性アスリートが男性アスリートより劣っているという認識を生み、それによって賃金や環境格差があって当たり前としてジェンダー格差が正当化されるのである。

このように、女性アスリートの困難さは、アスリート自身が内包しているだけではなく、アスリートを取り巻く環境によって形成されているものであり、スポーツを「する」側だけではなく「見る」や「支える」側へのアプローチが不可欠である。したがって女性アスリート自身にだけこの課題解決の責任を負わせることは、課題の解決に結びつかないということをまずは指摘しておきたい。

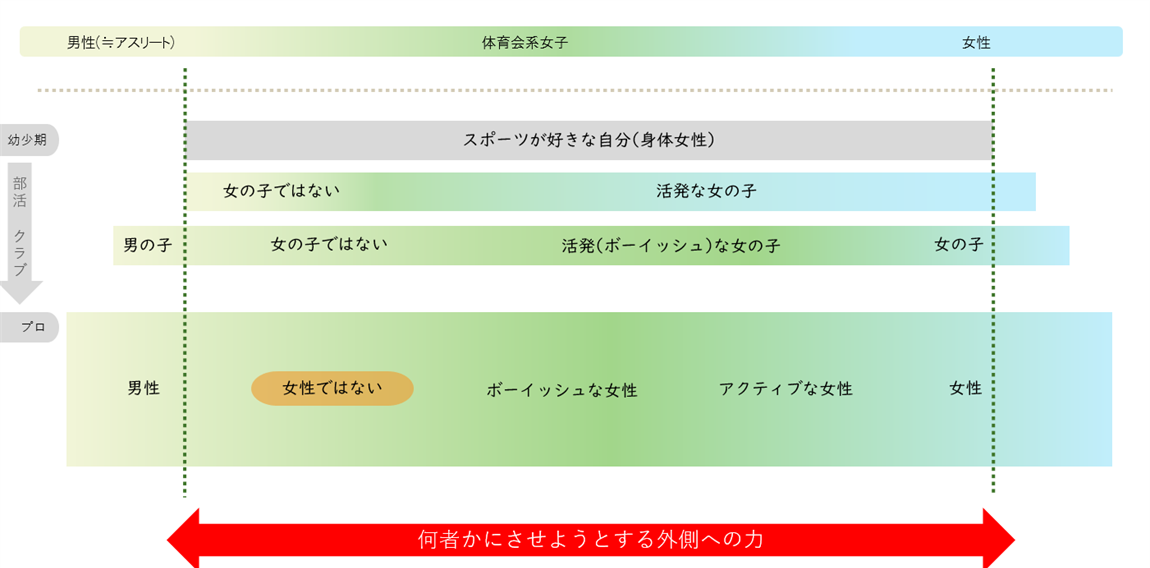

さらに、この体育会女子と女性とアスリート像(男性)で形成されるグラデーションの構造をより掘り下げていく。すると、以下のような図になる。

縦軸を女性アスリートが成長していく過程、横軸を体育会系女子自身の自己認識と考える。今回はあくまでも一般的に解説するために、あえてシスジェンダー、ノンバイナリーといったジェンダー用語を採用していない。そのためにこの表や下記にて解説する上での概念からこぼれ落ちてしまう当事者の方々がいることが考えられるが、この図にそういった方々を排除しようという意図や一般に周知しなくても十分であるというがあるという諦めの気持ちがあるわけではないことを示しておく。あくまでもジェンダーの概念に触れたことのない層への分かりやすさを重視していること、そして私自身の能力不足により多様な概念が1つの図内に表現しきれていないことが背景にあることをご承知おきいただきたい。

まず、先程から指摘しているように、体育会系女子は真のアスリート像としての男性像と社会における女性像の狭間で揺れ動く曖昧な存在であり、常にアスリートらしく男性っぽい振る舞いをすることと同時に身体が女性である人間として女性っぽい振る舞いをすることのどちらをも求められている。そしてそれはプロ選手になった瞬間から発生する働きかけではなく、スポーツを始める幼少期から成熟していくプロセスの中で常に発生している働きかけである。したがって、幼少期にスポーツが好きな自分(身体は女性)としてスポーツを始めたにもかかわらず、その成長過程においてアスリートとして男性らしくいるか、それとも女の子として女性らしい振る舞いをするか、どちらかを選択させようとするような「何者かにさせようとする外側への力」が働くということである。したがって、体育会系女子になること、つまり女性らしさから離れ社会規範から逸脱することに抵抗感のある女性は、次第にスポーツから離れていく可能性があるだろう。また一方で、自らが真のアスリートでいなければならない、つまりより男性らしくいなければならないとう矯正力が醸成されることによって、選手自身が容姿や服装、言動や振る舞い等から女性らしさを削ぎ落とさざるを得ないと考えることも可能である。

ここでこの図において注目したいのは、橙色で強調した「女性ではない」という存在である。女子サッカー界には、性自認が男性、男らしい服装や髪型の女性、パートナーが同性など包摂的な意味をもつ「メンズ」というカテゴリーが存在する。実際に私が現場で出会ったメンズの一人は、「私は自分のことを女だと思ってなくて…。でも男になりたいわけでもなく、強いて言えば女じゃない、って感じかな。」と述べていた。これこそまさしく、社会や周囲からの圧力により揺れ動きながらも、アスリートとして自らの身体を磨き続ける女性たちがたどり着いた女性アスリートの特徴の1つであり、そして同時に女性アスリート自身の困難さが顕著にあらわれているあり方である。たとえ、髪型がベリーショートで男性らしい服装を身に着けていたとしても、必ずしも彼女たちに男性になりたいという意志がある、彼女たちの性自認が男性であることを表しているわけではない。その男性らしい見た目や振る舞いは、全てが本人たちの主体的選択の結果であるというわけではなく、一部においては周囲や環境からの圧力により、そういった振る舞いにたどり着かざるを得なかったのかもしれない、という想像力を持つ必要があるのだ。ただ1点留意しておきたいのは、これは女性が女性スポーツに参加するがゆえにトランス男性化するというような単純な主張ではないという点である。井谷氏がハイレベルなスポーツ空間は、女らしくあることを求められない安全な空間であり、アスリートであり続ける限り、自分の男っぽい格好や男子とのデートに興味がないことについて説明を求められる状況から逃れられると感じていた[12]、と記しているように、スポーツ空間は「女らしくない」自己であることについての説明を求められない場であり、それによって、社会通念的に女らしく生きることに抵抗がある女性(主にスポーツ開始時は幼児期や学生期)にとっての社会的受け皿になっていることも考えられる。一般的な女性らしい生き方や女性らしい在り方が自分の望む有り様と一致しない際、メディアや生活の中に体育会系女子という女性らしくないが社会的地位のある存在を発見することによって、スポーツに参加していくことやスポーツをしている女性という性質を自分に付与していく、という場合もあるだろう。

ただ、こういった多様な性自認や性指向が育まれる場であるからこそ、今までのスポーツ界では想定されていなかった新たな課題も明らかになってきた。更衣室やトイレや共同浴場の使い方、合宿の部屋割りなどはもちろん、チーム内のパートナー同士での痴話喧嘩がチームの練習の場に持ち込まれて困る、という選手の話や、経験のない指導者が多様な性へどう配慮したら良いのかわからずチームから離れていってしまった、という運営側の話を耳にした。こういった、多様な性に付随する課題は、今までのスポーツ界では十分に議論がされていない問題であり、こういった課題にどのような対応をして解決策を提示していくのかという部分こそ、多様な性を内包してきた女子スポーツ界が牽引できる分野であろう。しかし、実態としてその議論は進んでいないのが事実である。以下になぜその議論が困難なのか、という点を指摘したい。

例えば、女子サッカー界のメンズについて、男らしい女性、といえば簡単だが、実情は非常に多様である。一般的に、トランスジェンダー男性は全員が手術をし、必ずホルモン注射を打ってヒゲを生やしたり声を低くしたりと身体面で男性に近づいていくものである、というイメージがある。しかし実態は、男性らしい外見をしていたとしても必ずしもトランスジェンダー男性を自認しているわけではない。一方で、一般的な中性的、女性的な見た目だがトランスジェンダー男性を自認している場合もある。つまり乳房の摘出やホルモン注射の有無によって性自認が決まるわけではなく、そういった外見的特徴に関わらず、自分自身の性は男性である、自分を表す性はない、女性である、分からない等様々な性自認が存在しているのが実態である。したがって、当人が自分の言葉で主張するまで、外見の情報や身体的特徴のみでは性自認というのは判断がつかないのであり、多様な性を包摂している女子スポーツといえども、それらは不可視化された状態で存在しているのである。

加えて、性的指向も多様である。実際に女性サッカー界ではパートナーが同性(女性)であることも多く、そのため時には同じチーム内でパートナーが成立することもある。そしてそもそもそういった性指向というのは、女子サッカー界に限らずパッと見ただけで判断できるものではない。つまり、自分がどのような性であるかという性自認と、自分がどのような性の人に惹かれるかという性的指向というのは、たとえ「メンズ」という女子サッカー界の特徴的なカテゴリーがあったとしても、一見しただけで簡単に理解し説明でき得る状態で存在しているわけではないということである。

こういった状況を前提として、次に壁となるのがプライバシーの問題である。本来、一見しただけでは当事者たちが抱える課題がわからないのであれば、その聞き取りを行うのが一般的なプロセスである。しかし、チームを運営する側としては、パートナー関係等も含め本人たちのプライバシーであり、かつ不適切な言葉を使えば選手たちを傷つけてしまうというセンシティブな内容だからこそ、ヒアリングを行うことに対して消極的である。また、女子サッカー界においてははからずもメンズという言葉が存在する。このメンズという、男らしい振る舞いの女性、男らしい服装の女性、パートナーが同性である女性、トランスジェンダー男性等幅広い性を包摂する言葉の万能性がもう1つの壁となっている。今までメンズと呼ばれることで、自分たちのアイデンティティの社会的位置づけ、社会的意義、その成立過程、そしてその背景にある社会的課題などを意識する必要がなく、女子サッカーという領域に自然と存在していた本人たちは、突然ジェンダー用語によって一般社会の中に位置づけられ、さらに社会課題に当事者になること自体を望んでいない場合が多い。選手当事者たちが開示したくない、プライベートだからこそ運営側も現状を把握することに躊躇がある、したがって、より良いスポーツ環境を作るための議論を始めることすらできていない、という状況に陥っている。本来、先述してきた、女性アスリートの成長プロセスにおける課題はもちろん、現状チーム内で発生している課題の解決にも、多面的な知識を集約した議論が不可欠である。また、この女性アスリートを取り巻く課題は、スポーツ界全体に横たわる大きな課題であるからこそ、より開かれた場で多様なステークホルダーを巻き込まなければならない。しかし、「メンズ」という言葉を筆頭に多様な性が自然と調和している女子サッカー界はもちろん、女子アスリート界全体において、多様な性が自然と存在している現状に変化をもたらすことへの躊躇いが大きく、その議論が進めることが困難になっているのである。

これが、日本における女性スポーツ、今回は特に女子サッカーにおける多様な性の現状とそれが生み出される背景、そしてこの構造に伴う多様なジェンダー課題、そしてそれを解決するための議論がなぜ困難であるか、という指摘である。

スポーツは競技団体ごとに特性があり、個人競技なのか団体競技なのか、接触プレーがあるのか無いのか等、競技特性も多様であり、それによって競技を横断してアクションを起こすことの難しさも存在している。また、スポーツ界が抱えるジェンダー課題が、スポーツの世界を飛び出し一般社会とも密接な関わり合いを持っているからこそ、社会構造そのものが異なる日本と海外ではアプローチは必ずしも同じではなく、安易にシステムを取り入れることもできない。現在求められているのは、スポーツジェンダーという主に女性アスリートを取り巻く重層的な課題を、スポーツの中だけで解決していこうとすることではない。女子スポーツの中で自然と作り上げられた多様な性を包摂する環境を、一般社会との相対化の中で再定義した上で、スポーツ界のどのような部分を改善するのかと共に、どのような要素を一般社会に提供できるのかを考える必要がある。

女性アスリートを取り巻く困難は重曹的である。しかし、一方で一般社会にはない、多様な性への包摂性も存在する。多様性が重視される今日の日本社会において、多様な性の包摂を牽引する役割は女子スポーツ界に求められているのではないだろうか。今回は、体育会系女子という言葉から女性アスリートを取り巻く環境の重層的な複雑さについて考察した。引き続き、女性アスリートや女性たちがよりよく生きられる社会を考えていきたい。

註

[1] 内閣府男女共同参画局「世界経済フォーラムが「ジェンダー・ギャップ指数2022」を公表 内閣府男女共同参画局総務課」2022年10月14日最終閲覧https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2022/202208/202208_07.html

[2] UN WOMEN日本事務局「スポーツとジェンダー平等」https://japan.unwomen.org/ja/news-and-events/in-focus/sports-and-women

2022年10月14日最終閲覧

[3] Logme biz 「女性スポーツ選手の賞金額が男性よりも少ない理由 スポーツする権利を勝ち取ってきた女性の戦いとその歴史」

https://logmi.jp/business/articles/321948

2022年10月14日最終閲覧

[4] 飯田貴子/熊安貴美江/來田享子『よくわかるスポーツとジェンダー』p. 2 ミネルヴァ書房 2018年

[5] 連想類語辞典 日本語シソーラスhttps://renso-ruigo.com/word/%E4%BD%93%E8%82%B2%E4%BC%9A%E7%B3%BB

2022年10月14日最終閲覧

[6] 飯田 p74

[7] スポーツ報知 「Vリーグ、性的目的の盗撮、投稿の防止対策強化「女子選手は観客エリアでストレッチをしない」など…法的措置も」

https://hochi.news/articles/20221011-OHT1T51072.html?page=1

2023年7月24日最終閲覧

[8] 飯田 p75

[9] J-castニュース「高梨沙羅への「メイク批判」にアスリートら続々反論 「選手の人生、生活の中に競技がある」」

https://www.j-cast.com/2022/02/07430504.html?p=all

2022年10月14日最終閲覧

[10] 北海道新聞「化粧、容姿…競技以外で女性アスリートが消耗する悲しさ」

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/515718

2022年10月14日最終閲覧

[11] よわいはつよいプロジェクト

https://yowatsuyo.com/

2022年10月14日最終閲覧

[12] 井谷聡子氏『〈体育会系女子〉のポリティクス 身体・ジェンダー・セクシュアリティ』p14 関西大学出版部 2021

大瀧真生子の論考

Thesis

Maoko Otaki

第42期

大瀧 真生子

おおたき・まおこ

Mission

それぞれの違いと変化を受容し、信じ合える社会の実現