Activity Archives

社会的包摂の文化と仕組みを探して

(研究実践活動報告①)

1.はじめに

私は、障がいのある人もない人も共に活躍できる社会を実現したい。

志の原点には、知的障がいのある兄の存在と、社会人時代に、頑張っているのに精神を病み仕事を離れていった同僚たちの姿がある。障がい者への合理的配慮が義務化された今でも、「障がい」と呼ばれるそれについての理解は十分とは言えず、一方で「障がい」は無縁だと考えていた人々も働く中で疲弊し苦しんでいる。

私の使命は、属性や特性が足枷ではなく魅力となり、誰もが<生>の充実を感じられる社会をつくることだ。

実践課程一年目の最初の3か月間(2025年4月~6月)は、自らのビジョンや経営理念の解像度を高めることを目的に、地域づくりや福祉・教育の現場を訪れた。本報告では、その学びと今後の研修の方向性について述べる。

2.目指す社会のビジョンと経営理念

3ヶ月間の研修報告へと移る前に、これらの研修によって少しは解像度が上がった(とは言えまだまだ未熟な)私が目指す社会のビジョンと経営理念について先に述べておきたい。

私が目指すのは、障がいの有無や特性にかかわらず、誰もが<生>の充実を感じながら、自らの可能性を発揮できる社会である。このビジョンは、「障がいのある人にとって生きやすい社会は、障がいのない人にとっても生きやすい」「“危ない”人を排除する構造は、そうでない人も排除している」という経営理念に基づいている。

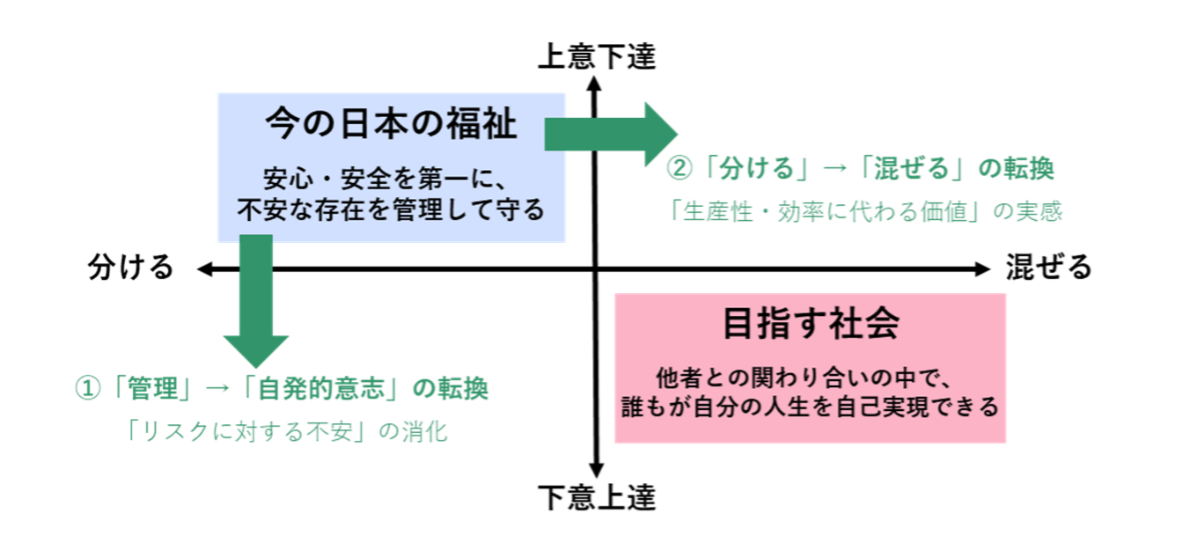

現在の日本の福祉は、特別な支援が必要な人を分離・管理する傾向が強いのではないだろうか。効率性や経営上の合理性、心理的安全性など良い側面がある一方で、排除や隔離の価値観と結びついている側面もある。

私は、研修を通して、この分離・管理しようとする価値観の背景には、二つの動機があるのではないかと考えた。まず、被支援者を「分ける」発想は、管理者側の効率性の追求から来るのではないか。「分ける」から「混ぜる」への転換には、効率性に代わる価値の実感が必要である。また、「管理」しようとする発想は、リスクに対する不安の表れでもある。上意下達の管理ではなく、自発的意志を尊重する支援に転じるためには、不安と向き合い、受けとめる力が必要だ。

理解しがたい他者に直面したとき、自分の常識や不安と向き合う勇気がなければ、真の対話や包摂は生まれない。それは面倒くさく、時間を要するため、スピード重視の社会では疎まれる価値観かもしれない。しかし、すべての人が、人として尊重される社会を実現するためには不可欠な価値観なのではないだろうか。

この価値観は、「障がい者福祉」の文脈に限らず、日本社会全体に関わる課題である。次章では、「包摂性」や「生の充実」のあり方を探るべく訪問した数々の現場の中で、特に印象深かった訪問先とその所感についてご紹介する。

3.4~6月の研修報告

①地域づくり:デザインされた「脇の甘さ」が地域を繋ぐ

訪問先:春日台センターセンター

訪問日:2025年4月23日

愛川町の春日台センターセンターは、長年地域で愛されたスーパーマーケットの跡地に建てられた複合施設。敷地内には、高齢者介護や障がい者就労支援、放課後等デイサービス、寺子屋、シェアオフィス、コロッケスタンドなどがある。

訪れたその場は、心がふっと柔らかくなる場所だった。子どもたちが歌うおかしな替え歌や地元の人の会話が自然に耳に入り、店員さんと話していてもまるでご近所同士のよう。開放的な空間を、人や時間がゆるやかに流れ、年齢や特性を超えて人々が集っていた。壁が少なく、光が差し込む木造の開かれた空間は、何も隠さず、誰もを対等に迎え入れてくれる安心感があった。代表の馬場拓也さんの「“ふつう”の感覚が大切」という言葉通り、そこには確かな哲学と覚悟があった。また行きたくなる場所。揚げたてサクサクコロッケも最高だった。

(写真右)小規模多機能型居宅介護の現場はシームレスで開放的な空間

※撮影日:2025年4月23日、撮影者:筆者

②高齢者介護:既成概念に囚われない、温かくて柔らかいケアの実践

訪問先:株式会社あおいけあ

訪問日:2025年5月7日

藤沢市にある株式会社あおいけあは、地域に開かれた空間づくりや自立支援を実践する介護事業所。まるでログハウスのような木造グループホーム「結」や小規模多機能型施設「おとなりさん」「おたがいさん」「いどばた」、若者と高齢者が共に暮らす住宅「ノビシロハウス」など、多世代がつながるケアのかたちを提案している。

グループホーム「結」では、私物の家具に囲まれ、入居者が家事を担いながら日々を暮らしていた。スタッフも私服なので、その風景はまるで“ふつうの家”だ。ここでは、入居者が最期までその人らしく生きられるよう、一人一人の「できる」を引き出す支援やケアが行われていた。

地域に開かれた空間には、子どもから高齢者まで多様な人が行き交う。「ノビシロハウス」は、高齢者が住まいを得にくい社会課題をきっかけに創られた、若者とのゆるやかな関係性を育む住宅モデル。若者への家賃減額や茶話会参加を通じて、世代を超えた地域共生を体現していた。

(写真右)「ノビシロハウス」と隣接する「カフェノビシロ」

※撮影日:2025年5月7日、撮影者:筆者

③教育:「つくる」と「自由」に込められた信頼の教育

訪問先:軽井沢風越学園

訪問日:2025年5月19日

軽井沢風越学園は、「じっくり、ゆったり、たっぷり、まざって、遊ぶ 学ぶ 『』になる」を掲げ、幼児から中学生までが一つの校舎で共に学ぶ学校である。「つくる」営みを学びの軸に据え、本気で手間をかけて「つくる」ことに没頭し、時には不安や不安定さを味わいながら挑戦していく教育を実践している。

訪問して印象的だったのは、先生方の心構えだった。理事長の本城慎之介さんは、「子どもの可能性は、放っておいたら大丈夫。大人が子どもの可能性を潰してしまわないことが重要」だと話す。大人が「見守る」ことの難しさと向き合いながら、子どもたちの自由と可能性に本気で向き合っている場所だと感じた。大人自身も、自らの常識や不安と日々格闘しているからこそ、子どもの成長に必要以上の干渉をせず、でも必要なときにはしっかりと寄り添う。その静かな信頼が、子どもたちの挑戦心や自発性を自然と引き出しているように感じられた。

(写真右)森の中で遊ぶ幼児たち

※撮影日:2025年5月19日、撮影者:筆者

④重度心身障害者福祉:「どうしたい?」を真ん中に、その人の人生を支える

訪問先:社会福祉法人 訪問の家

訪問日:2025年5月12日

社会福祉法人 訪問の家は、神奈川県横浜市を拠点に、重度障がいのある人々の生活支援や地域との交流、医療的ケアを含む多様な福祉サービスを展開する法人である。重症心身障害児者の通所施設がまだ法律になかった昭和61年に設立し、長年にわたって地域と深くつながりながら、丁寧な支援を行っている。

ここでは、「今、目の前の人がどうしたいのか」を丁寧に受け止める姿勢を大切にしていた。重度障害のある人たちの小さな声やまなざしを感じ取り、意思を尊重するためには、日々の観察力と信頼関係が欠かせない。「管理」ではなく「信頼」が支援の土台となり、利用者とスタッフがともに人生を歩んでいる姿がそこにはあった。

(写真右)地元の小中学生と総合学習の時間に交流する様子

※撮影日:2025年5月12日、撮影者:筆者

4.研修から得られた知見と今後の研修方針

これらの研修を通して、教育現場や日常生活の中に、「生の充実を感じられる社会」を実現するためのヒントが多くあることに気づかされた。一方で、その視点を「仕事場(一般就労)」に移すと、生産性や効率が優先され、「人間の生の充実」は後回しにされがちである。また、「仕事場(福祉的就労)」においては、生産性の追求は緩やかになるものの、市場価値が低く持続性に課題のある経営が少なくない。今後は、私が掲げるビジョンと経営理念を現実の社会でどのように体現していくか、必要な戦略・戦術をさらに探究していきたい。

ご紹介した施設

・春日台センターセンター(https://aikawa-shunjukai.jp/kcc/)

・株式会社あおいけあ(https://aoicare.co.jp/ns/)

・軽井沢風越学園(https://kazakoshi.ed.jp/)

・社会福祉法人 訪問の家(https://www.houmon-no-ie.or.jp/)

参考文献

・石川准・倉本智明.障害学の主張.明石書店,2002,294p.

・野口晃菜・喜多一馬.差別のない社会をつくるインクルーシブ教育.学事出版,2022,256p.

・橋本孝.奇跡の医療・福祉の町 ベーテル 心の豊かさを求めて.西村書店,2009,248p.

・大熊一夫.精神病院はいらない! イタリア・バザーリア改革を達成させた愛弟子3人の証言.現代書館,2016,189p.

・西村佳哲.自分をいかして生きる.筑摩書房,2011,206p.

・パーソル総合研究所.“労働市場の未来推計2030”.2019-02-01.

(https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/spe/roudou2030/),

(2025-07-03).

山下かおりの活動報告

Activity Archives

-

イタリア・ドイツのソーシャルファーム取材報告

- 2026/1/14

- ダイバーシティ・ジェンダー 労働・雇用 医療・福祉・介護 地域活性化 教育

-

社会的包摂の文化と仕組みを探して

(研究実践活動報告①)- 2025/8/25

Kaori Yamashita

第45期生

山下 かおり

やました・かおり

Mission

違いを受容し互いの可能性を最大限活かし合える社会の創造