Thesis

「徹する」ことで生かされる天分

人間観レポート第三弾。一昨年のレポートでは、人間にはそれぞれの与えられた天分があるということを論じた。昨年は、その天分を指導者はどう生かすべきかを論じた。今回は、天分を生かすために個々人は何をすべきかを論じる。

1 はじめに

「昔から十人十色といわれるように、人はそれぞれ、みな違った持ち味、特質をもって生まれついてきます。性格にしても、素質や才能にしても、自分と同じという人は地球上に一人もいないのです。そしてそのように、異なった持ち味、特質が与えられているということは、いいかえれば、人はみな異なった仕事をし、異なった生き方をするように運命づけられているのだとも考えられます」(*1)

人間には各々与えられた天分があり、それが生かされたとき、より良き社会が実現する。松下幸之助塾主の人間観の中心はここにあると私は考えている。 そこで、一昨年の人間観レポートでは、「それぞれの天分」と題し、天分とは何かということを中心に述べた。そして、昨年の人間観レポートでは、「天分と指導者の役割」と題し、指導者から見たそれぞれの天分の生かし方を中心に述べた。今回の第三弾の人間観レポートでは、個人から見た「天分の生かし方」を中心に考察していきたい。

2 天分の生かし方

塾主のエピソードとして、前回のレポートで、ある根暗な社員の例を挙げた。そんなに根暗なら葬式の際に有用だ、だからきちんと処遇をしろと塾主が言ったとするエピソードだ。社員が使えないのは、使えない社員が悪いのではなく、その社員を生かしていない指導者が悪いという発想である。人間は誠に尊い存在だ。どんな人であっても生かし活用する道が必ずある。指導者の心構えとして、このように信じきることは誠に重要である。

しかしながら、生かされる側の個人としては、このような甘い発想の下では天分を生かしきることは到底できない。当然、生かすための工夫や努力が必要なのである。では、どのように考えればよいのだろうか。

それは、「徹する」ということだと私は考えている。人間にはそれぞれ与えられた役割がある。その役割を正しく認識し、「徹する」ことが重要なのである。

いつも野球の例で恐縮だが、今回も野球を例に論じていきたい。一時期の読売ジャイアンツが四番打者ばかりを集めたが、優勝することはできなかった。冷静に考えてみれば、当然の結果と言える。野球というスポーツは九つのポジションと九つの打順があり、その一つ一つは役割も仕事の内容も全く違う。当然、適性も違ってきて当然なのである。足の速い者、単打で繋ぐ者、出塁率の高い者、器用な者、選球眼のいい者、遠くに飛ばすのが得意な者、等々、様々な特徴を持った選手が融合しないとチームは形成できない。言い換えれば、どんな選手であっても自分を生かす場所は必ずあるのである。野球というスポーツの個人的な能力を量る物差しは決して一つではない。だからこそ、野球のチームには様々な人材が必要であり、様々な人が融合しないとチームは機能しないのである。

しかし、いくら役割があると言っても、自分を生かす場所を手に入れるためには、「これは人に負けない」という武器を持たなければならない。そのためには、自分の特性をよく知り、それに「徹する」ことが必要である。全員がホームランバッターになる必要はない。脇役なら脇役に「徹する」ことで生きる道ができてくる。

3 様々な事例から「天分」の生かし方を探る

(1)宮本慎也選手のエピソード

東京ヤクルトスワローズの宮本慎也選手の話を紹介したい。東京ヤクルトだけではなく北京五輪日本代表主将や、プロ野球選手会会長などで抜群のリーダーシップを発揮してきた宮本選手。しかし、プロ入り直後は大変な苦労があったという。

アマチュアで実績を上げ、プロの世界に飛び込んだ宮本選手であったが、プロの世界は別世界であった。当時の野村克也監督から付けられたあだ名は「自衛隊」だったそうだ。守備力には光るものがあるものの、攻撃面で、特に打撃が振るわなかったためである。まわりからも「守備だけの人」、「リトルリーグ」などと言われて、大変な悔しい思いをしていたそうである。

そんなときに野村克也監督から言われた一言が宮本選手の考え方を180度変えたという。「二流の超一流になりなさい」 という言葉である。誰もが主役になれるわけではない。主役が活躍するには最高の脇役が必要なんだ、ということである。この言葉で宮本選手の野球観は180度変わった。ホームランバッターとエースだけでは野球は成り立たない。チームが勝つためには最高の脇役になると心に決めたのである。リトルリーグでも守備の人でもいいじゃないか。「自分が生きる道はこれだ」と確信し、最高の脇役に「徹した」のである。 セリーグ屈指の守備力と勝負強い打撃はこのようにして生まれた。(*2)

(2)遠山奨志選手のエピソード

阪神タイガースに以前、遠山奨志選手という左投手が在籍していた。対左打者用のワンポイントリリーフピッチャーとして、大活躍した選手である。

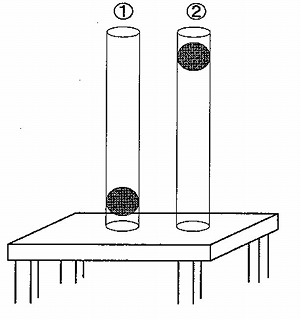

しかし、遠山選手がこうした活躍するまでには、紆余曲折があった。1985年にドラフト1位で阪神に入団し、1年目に8勝をあげたものの、その後は二軍暮らしが続き、移籍したロッテでは打者転向を告げられ、翌年に解雇されたのである。そして、1998年にテストを受けて阪神に再入団。このとき遠山選手の活躍を想像するものはいなかった。遠山選手にかつてのような球威はない。先発や抑えとして活躍するのは到底できない。そこで遠山選手が考えたのが、左投手という“天分”であった。左投手の場合、左打者と対戦するとき、大きなアドバンテージがある。左対左の場合、極端なオーバースロー投手でない限り打者の背中方向から球が来るようになるため、左打者にとって球の見極めが難しくなるのである。遠山選手は、左投げという、この天性の武器を最大限に生かしたのである。

ストレートは衰えたものの、遠山選手には切れのいいスライダーがあった。そうしたなか、取り組んだのは、シュートの習得とサイドスロー転向であった。左投手のスライダーを生かすためには、インコースを意識させることが重要である。ストレートの威力がない以上、外に逃げていくスライダーを有効に使うためには、シュートのマスターは必須であった。外に逃げていくスライダーを踏み込んで打とうとすれば、インコースのシュートが打てなくなる。シュートを意識すれば、今度はスライダーが打てなくなるといった具合だ。また、球の出どころをより打者から見えにくくするためには、オーバースローよりサイドスローの方がいい。左打者から見ると左のサイドスローは極端に出どころが見えなくなるのである。遠山投手はワンポイントリリーフとして生きる道を探り、その役回りに「徹した」のである。

この結果、松井秀喜選手や高橋由伸選手、ロベルト・ペタジーニ選手など当時のセリーグを代表する打者を次々と遠山選手は打ち取っていく。特に松井選手は「顔を見るのも嫌」とまで言っていたそうである。(*3)

(3)関東学院大学ラグビー部のエピソード

天分の生かし方は何もレギュラー選手に限ったものではない。当然、控えの選手に関しても、その役割はある。『中庸』に以下のような言葉がある。「君子はその位に素して行ない、その外を願わず、富貴に素しては富貴に行ない、貧賤に素しては貧賤に行なう。夷狄に素しては夷狄に行ない、艱難に素しては艱難に行なう。君子入るとして自得せざるなし。」自分の置かれた境遇で、その役割を演じきることは非常に大切である。

この例として、1999年に関東学院大学ラグビー部が初優勝したときのエピソードを書きたい。当時、関東学院大学のラグビー部は部員数200名を超えていた。当然レギュラーメンバーは学年に関係なく選出される。ある日、春口廣監督はメンバーから外れた4年生の一部から耳を疑う言葉を言われた。「寮から出たい。次の人生を考えたい」と告げられたのだ。全寮生の関東学院ラグビー部にとって退寮は退部を意味する。監督と4年生の話し合いが続いたが、結論が出ないまま大学選手権の決勝戦当日を迎えてしまった。

決勝戦当日、前日から東京地方は大雪に見舞われていた。国立競技場にも約15センチの雪が積もり、試合の開催が危ぶまれていたのだ。圧倒的なパワーで押し出してくる明治大学とボールをつなぐ関東学院大学。試合が開催されたとしても明治有利のコンディションであることは誰の目にも明らかであった。

そんなとき、ラグビー協会から雪かき要員を出してくれという要望が春口監督の下に届く(部員数の少ない明治からは雪かき要員を出せなかった)。春口監督はすぐさまメンバー外の部員たちに雪かき隊を編成させ、早めに国立競技場へ出発させた。そんな指示を出しながらも、春口監督は一抹の不安を感じていた。果たして4年生は本当に国立競技場へ行ってくれるのだろうか、と。

しかし、そんな春口監督が国立競技場に着いて目にしたのは、足と手を凍えさせながら、懸命に除雪作業をやっている控えの4年生たちの姿であった。この時、春口監督は感動で涙が出たという。一面白一色だった国立競技場に緑の芝生が広がっていたのだ。控えの4年生も「初めてクラブの役に立つことができた」と涙していたという。

そして、試合前のロッカールーム。当時キャプテンだった箕内選手は大声で叫んだ。「雪かきをしてくれた彼らのためにも絶対勝つぞ」、と。

大学日本一。しかし、それ以上に春口監督は大きなものを手にしたという。「レギュラーと控えが一体となって試合に望めばとてつもなく大きな力を生み出す。それがラグビーなんだ」ということを。

このエピソードは控え部員のあり方を考えさせられるエピソードである。私も大学時代体育会野球部の控え部員をしていたが、たとえ、試合に出られなくても、控え部員が自らの与えられた役割を果たし全うすることは、極めてチームを機能させる上で重要である。控え部員は控え部員の役割がある。控え部員に「徹する」ことでチームを機能させることができるのである。(*4)

(4)早稲田大学野球部のエピソード

もう一つ控え部員のエピソードを紹介する。以前、雑誌の記事で早稲田大学野球部の控え部員の特集があった。

早稲田大学野球部の練習において、ランニング量は特筆するものがある。「世界一のラン」と自ら表現するように、4年間での走行距離は地球半周分に相当する約2万キロにもなる。このランニングによって幾多の名選手を輩出してきた。その中でも一番のハードメニューは「メジャー」と呼ばれるメニューだそうだ。右翼ポールをスタートした選手はセンターポールまで85mダッシュ、センターポールから左翼ポールまで85mジョグ、左翼ポールから右翼ポールまで170mダッシュ、右翼ポールからセンターポールまで85mジョグ、センターポールから左翼ポールを折り返し右翼ポールまで255mダッシュ、右翼ポールからセンターポールまで85mジョグ、センターポールから左翼ポール、右翼ポールを折り返してセンターポールまで340mダッシュするという1105mをインターバルなしで駆け抜けるメニューである。早大野球部はこれを4本、さらに70mダッシュを20本、ポール間走20本、腹筋・背筋各500回というのが一日のメニューらしい。合計で一日17キロ弱を走ることになる。聞いただけで目眩がするようなメニューである。

そんななか、レギュラー選手でないメンバー外の選手が先頭に立って走っていた。 この記事に興味深い言葉があったので引用したい。早稲田のメンバー外の選手のインタビューである。「ユニフォームが着たくて野球部に入った。実力がないのはわかっている。でも、意地みたいなものがあるんですよ。ランニングで頑張る者、体力はなくても後輩を指導する者、各自に持ち場はあります。野球部員である以上、一生懸命練習するのは最低限のライン。チームとして勝ちたいんです。4年の秋、最後の練習まで全力を尽くす姿を見せたいと思う」、と。この控え部員はポール間走の最後の一本を、普通の選手が疲労から軽く40秒をオーバーする中、32秒で駆け抜けたらしい。4年生の控え部員のチーム内での役割をきちんと把握しているように感じた。(*5)

4 「徹する」ことの意味

今まで述べてきたことはスポーツの世界の話であるが、社会もスポーツと同様、それぞれの職業や立場には、それぞれの役割がある。そして、個人においても、それぞれ与えられた役割がある。そこに甘んじ漫然とするのではなく、絶えず工夫し、その役に「徹する」ことが重要なのである。社会全体で、このようなことができれば、より良き社会が実現するであろう。

最後に福沢諭吉の言葉を紹介したい。「人生は芝居のごとし。上手な役者が乞食になることもあれば、大根役者が殿様になることもある。とかく、あまり人生を重く見ず、捨て身になって何事も一心になすべし」(*6)。天分を生かしきるために、自分の役割をしっかりと演じきることからはじめたい。

<注>

(*1)松下幸之助著『人生心得帖』(PHP研究所、1984年)19頁

(*2)(*3)野村克也著『負け方の極意』(講談社、2013年)第3章参照

(*4)NHKプレミアム8「ラグビーこそ我が人生~強いだけじゃ勝てない」

(*5)週刊ベースボール増刊大学野球秋季リーグ展望号(ベースボールマガジン社、2007年)41頁

(*6)堀秀彦著『格言の花束』(現代教養文庫、1958年)19頁

<参考文献>

松下幸之助著『人生心得帖』(PHP研究所、1984年)

松下幸之助著『人間としての成功』(PHP研究所、1994年)

野村克也著『野村ノート』(小学館、2009年)

野村克也著『負け方の極意』(講談社、2013年)

NHKプレミアム8「ラグビーこそ我が人生~強いだけじゃ勝てない」

週刊ベースボール増刊 大学野球2007 秋季リーグ展望号(ベースボールマガジン社、2007年)

江口元気の論考

Thesis

Genki Eguchi

第32期

江口 元気

えぐち・げんき

東京都立川市議/自民党