Thesis

お江戸へGO!!

過去のことは忘れてしまった。未来のことはわからない。今を生きよう・・・なんて言ってるそこのアナタ!「過去」をひも解けば、意外や「未来」が見えてくる!!

プロローグ:タイムマシンに乗って・・・

私の大好きな歌の一つに、「タイムマシンにおねがい」というのがある。

ザ・フォーク・クルセダーズを解散した加藤和彦を中心に1972年に結成された伝説のバンド、サディスティック・ミカ・バンドが、ザ・ビートルズやピンク・フロイドをも手がけたクリス・トーマスのプロデュースにより、同バンドの2ndアルバムとして1974年に発表し、海外でも高い評価を受けた名盤中の名盤『黒船』に収録されたポップなナンバーで、サディスティック・ミカ・バンドが解散後、二度にわたって再結成された際、いずれもボーカリストを変えてセルフ・カバーされている。近いところでは、木村カエラをその三代目ボーカルとして迎えて三たびテイクされたこの歌が、ビールのCMにも使用されたことで耳に残っている人も多いのではないだろうか。

うんちく話を始めると尽きないが、そこは一つぐっとこらえて話を進めよう。

なぜ私がこの歌を好きかというと、思わず口ずさみ、歌えばたちどころに体が動き出すその元気あふれるメロディラインもさることながら、その歌詞になんともロマンをそそられるのである。松山猛の描き出した世界のほんの一部だけを紹介しよう。

さあ、不思議な夢と遠い昔が好きなら

さあ、そのスイッチを遠い昔に戻せば

(中略)

好きな時間に行けるわ

時間のラセンをひと飛び

タイムマシンにお願い

男なら一度は夢見るタイムマシンの時間紀行。

そんな少年時代の夢も、日々の暮らしにあくせくする中で、いつしか記憶の彼方に追いやられてしまう。この歌は、そんなホコリだらけの冒険心をいつでも屋根裏の奥から引っ張り出してくれる気がするのである。

歴史上の偉業や偉人の話に耳を傾けるとき、あるいは伝統工芸や、古代遺跡などの歴史遺産を目にするとき、はたまた自然のダイナミックな営みに感動するとき、いにしえの世界は本当はどんなものだったのか?現代人が想像するものや文書に伝え遺されているものが果たしてすべてなのか?教科書で学んだことは歴史の真実の一部も捉えられてないのではないか?という疑問が沸々とわいてくる。そんなとき、脳裏に流れ出すのが、あの歌なのである。

「ああ、実際に行って確かめてみたい!!」

恥ずかしながら、こうなってしまうと、私の妄想は止まらない。高橋幸弘のドラムスティックが私の脳天を叩くたび、小原礼のベースラインが鼓膜の奥をくすぐるたびに、高中正義のギターリフが目頭の内で爪弾かれるたびに、私の時間紀行への思いはふくらみにふくらんでいく。36になるいいオッサンが、タイムマシンに乗って時空を旅しているのである。我ながら滑稽だと思う。それでも、そんなお茶目な36のいいオッサンである自分が結構好きだったりもする。

そんな夢見るオッサンが、タイムマシンで今とても行ってみたい時代がある。江戸時代である。

江戸時代は暗い時代?

さて、小、中、高と学校教育、受験教育で私たちが学んできた江戸時代のイメージというのはどんなものだったか?

政治体制は時代遅れの封建制がしかれ、ガチガチの身分制度によって、支配者階級である武士が農民から不当な率の年貢を搾取して威張りちらし、庶民は言いたいことも言えず、少しでも文句を言おうものなら、切り捨て御免でお陀仏に。武家階級の悪政と度重なる飢饉によって農民の暮らしは困窮を極め、農村は荒廃し、一部大都市に暮らす豪商たちの手によって、元禄期や文化文政期に町人文化が花開いたが、ごく一部の話で、それすら幕府のお触れによって厳しく統制を受けてしまう。搾取していい思いのはずの武士階級もまた「武士は食わねど高楊枝」と揶揄されるように次第に困窮していく。表現の自由も、職業選択の自由も、居住地選択の自由もなく、固陋な鎖国策によって世界に取り残され、経済基盤を農村に依拠した生産性の低い原始的な経済社会であり、高度な科学技術も写実的な芸術文化も知らぬ野蛮な時代。かろうじて明治維新による近代化によって死を免れた弱小国家。産業革命を起こして優れた軍事技術で世界に打って出た西洋の国々にどこか引け目を感じてしまうこの時代は、いわばわが国の恥部であり、できれば目の青い西洋人たちには語りたくない、知られたくない時代として、どこかコンプレックスを感じてしまう。そんな暗い過去として刻まれている、という人が多いのではないだろうか?

実際、歴史研究に携わる先生方の多くも、明治以降の近代民主主義諸制度、近代軍備、工業社会、市場経済、科学文明などと対比して、概は、とても遅れた文明として、そこはあんまり疑問を挟む余地ないですよね、みたいな感じで、当たり前に認識をしている。

最近勢いを増している、この国を愛してやまぬという人々も、サムライスピリットが正義をつらぬき明治維新を成功させ、アジアの中で先んじて近代国家となったことを決まって自慢にするけれど、なぜだか、日本人自身が独自に発展させた江戸社会の方は、明治維新の標的として倒すべき悪の権化としてしか捉えられていないように思う。

でも、もしそうだとしたら(本当に悪の権化だとしたら)、私たちのご先祖様は、なぜ300年近くの長きに渡り、そんな暗い社会を辛い思いをしながら耐えて生き抜いてきたのだろうか?ひょっとして、江戸期の日本人はみんなそろいもそろって、ドMだったのだろうか?サムライスピリットと呼ぶ誇り高き精神は、暗く歪んだ社会に育まれ、根付いてゆくものなのだろうか? 世の常識と信じて疑わぬものの中には、冷静になってみるとどうも怪しいものや根も葉もないものや馬鹿げたものが意外に多い。そういう視点でご先祖様が300年続けた「暗い過去」をもう一度紐解いてみることにした。そして、実際に紐解いてみて、教科書には決して書かれていなかった様々なことがわかってきたのである。

現代社会の処方箋

ダーウィンの進化論に従えば、江戸時代の社会や生活や技術が現代の最先端のそれと比べて、優れているということはありえない。しかし、ひねくれものの私は、ここにも疑問の目を向けてみる。

社会システムや生活レベル、技術レベルが退歩していくことだってあるんじゃないか? 諸手をあげて西洋から輸入した制度、文物、工業技術、科学的思考といったものが、江戸時代まで脈々と築き上げてきた日本人の社会、文化、技術、思考よりも優れていると捉えるのは、あまりに一面的に過ぎなくはないか? その疑問を後押しするかのように、西洋的近代文明、科学的思考をひたすらに追い続けて出来上がった現代都市文明には、さまざまな問題が続々と噴出してきている。

便利でスピーディな生活スタイルと引き換えに、自然環境のバランスが崩れ、今、その自然界から現実に逆襲を受け始めている。ツバルの人は国を追われ、日本においても見たことのない大雨が収穫前のコメを台無しにしたりしている。まだことが南の島だったり、知らない農家だったりするうちは、マリー=アントワネットばりに、「パンがなければお菓子を食べればいい。家が海に沈んだら山に住めばいい。コメがとれなきゃ輸入すればいい。」とお気楽極楽に言ってれば済む話かもしれないが、年々事態は深刻化し、いずれ生存基盤を根底から揺るがす脅威となるであろうことは少々勘のいい人間であれば大抵気がついている。

経済や財政にしても大きな歪みを生じている。グローバルな市場化の流れは、あらゆる地域を呑み込み、地域間の格差、そして地域内の格差を生じさせる。格差は貧困を生み、貧困は、飢餓や伝染病や紛争を生んでいる。国内に目を向けても、東京と地方の格差は広がり、富裕層と低所得者層の格差は広がっている。地方財政は行き詰まり、この先まともな行政サービスが継続できる保証はどこにもない。「夕張ありえなーい。かわいそー。」なんて言ってるアンタが一番かわいそうだったりする。

これら近代文明の「影」は、利便性や効率性など「光」を求める限り、必ずつきまとう栄誉ある代償なのか? 江戸時代には「影」もなかった代わりに、「光」もなかったのか? あるいは、通説の通り、「影」しかない現代から見れば悲惨極まりない時代だったのか?

果たして、江戸期の社会を覗けば覗くほど、それらの問いかけがいかに我々の先入観による偏ったものかがわかってきた。それどころか、そこに浮かび上がってくる我々のご先祖様の顔は、暗澹たる表情などとは程遠い、実に活き活きとしたものなのだ。

確かに、GDPなどという現代の指標で計れば、江戸期の日本人は圧倒的に貧しい、ということになってしまうだろう。しかし、江戸の暮らしを知れば知るほど、いかに現代人が一つのモノサシにとらわれすぎているかという強烈なカウンターパンチを喰らってしまうのだ。現代人は、リングの上で呆然と立ち尽くし、ただ相手のパンチを受け続ける無能なボクサーのようなものである。ゴングが鳴った時には、現代文明の無敵のグローブをはめて威勢を駆って飛び出したはずが、繰り出すパンチが空に虚しく弧を描くのを感じながら、ゆっくりとマットにひざが沈んでいくのを、盤石だったはずの自己の土台ががらがらと音を立てて崩れていくのを、なすすべなく見届けることになるのである。江戸時代の庶民はとっても気の毒だと、ちょいと高みから憐憫の情をかけてやったつもりが、どっこい一昨日おいでと軽く鼻で笑われた。そこで冷静に彼我を見比べてみたら、可哀想なのは実は俺たちではなかったかという、「猿の惑星」ばりの衝撃的クライマックスにたどりつくわけである。これは決して誇張ではない。価値観の相違はあろうし、260年以上にわたる江戸期の人々の暮らしを一くくりにすることもできはしないが、しかしながら、押しなべて江戸時代に生きた人々は我々の想像をはるかに超えて豊かに(豊かさの定義に関わる議論はここではしないが、少なくとも当事者が充分に満たされて)生きたのではないかと思うのである。

そこにはGDPでは計れぬ豊かさがあった。GDPとはGross Domestic Products、つまりはモノの総量である。モノがあればあるほど人間は幸せになれるという、あるいはモノを作ることこそが価値の創出であるという、ある意味、近代以降の価値観の象徴がこのGDPである。その尺度が、単なるあまたの尺度の中の一つに過ぎない、いやそれどころか人間の豊かさ、幸福感とは何のかかわりもない尺度であるということを江戸期の人々の暮らしは教えてくれるように思う。

それはただモノがなかったから、みんなが貧乏だったからモノの豊かさ、便利さを知らないからだろうという批判もあるだろう。ただし、江戸時代にも経済格差はあり、持てる者と持たざる者が存在した。しかし、持たざる者は、それほど持てる者をうらやましがっていたというふしは無い。それどころか「江戸っ子は宵越しの金を持たない」という言葉に代表されるように、余分な金やモノを持ちたがらなかったふしさえある。つまり、モノや金に頼る豊かさと異なる尺度を持っていたのである。それは、金やモノを持たずとも、生存基盤が確保されていたということであり、また持てる者と持たざる者に階級闘争のようなものがほとんど(飢饉の際の打ち壊しなどは問題の質を異にする)起こらなかったのは、持てる者から持たざる者への還元、というよりもむしろ持てる者と持たざる者の間においての役割分担のようなものが、現在の資本家と労働者、あるいはキリスト教世界の施す者と施される者の関係ではなく、至極当然の、持てる者が威張るでも持たざる者が卑屈になるでもない、共生関係として成り立っていたようなのである。

ここには、グローバル市場における過当競争にあくせくし、隣人に将来を脅かされることに頭を悩ます現代日本が参考にすべきヒントがある。そして、モノや金の尺度にとらわれ、日々の暮らしからの発想や、自然や精神面など外部経済と経済学者が呼ぶところの側面を顧みない政治、社会システムがもたらした大きな負の遺産、環境問題や財政問題、さらに自殺、ひきこもり、暴力犯罪など心の空洞化の問題を解決しうるヒントが隠れているのである。

その現代社会の処方箋ともいうべき江戸の社会システムの中で、特に特効薬として今の社会にすぐにでも役立ちそうなもの、役立たせたいものをいくつか見ていきたいと思う。

お金のかからぬ行政システム

ご存知の通り、現在日本は、歴史的に見ても世界に並べて見ても、驚異的な財政赤字を抱えている。財政問題が将来世代にわたる負の遺産として取沙汰されたのは今日に始まった話ではないが、にもかかわらずその累積負債額は、年々増え続ける一方であり、一向に好転の兆しを見せない。

この財政問題を解決する大きなヒントが江戸期の行政システムにあった。

「現代の文明生活を維持するのに財政出動は欠かせず、もはや借金しつづけるしかないのだ。いずれ景気の高揚により借金がなくなる日も来るだろう。」という楽観論とも悲観論ともつかぬご意見を持つ方もいらっしゃるだろうが、財政破綻は、夕張の例を引き合いに出すまでも無く、目に見えにくい形で進行し、予告もなしにやって来るという性質のものであり、やって来てから立ち直ろうというのは(立ち直ろうという意識の芽生えは実に賞賛に値するものではあるが)やって来ることを未然に防ぐことよりも、精神的にも物理的にも大きな労力を要するのであり、根本的な体質改善なしには、どこまでもその不安にさいなまれ続けるという潜伏期間中の感染症のようなものなのである。

では、どうすれば根本解決できるのか?

そのヒントが、(あるいは答えと言ってしまってもいいかもしれないが)江戸時代にあるというのである。

江戸期の行政組織と行政運用は、現代のそれと比せば、実に無駄なく効率的に回っていたように見える。実に人手も金もかけずに社会の安定、生活の向上を図っているのである。

こう述べると、「江戸時代の庶民は、原始的な生活をしていて、生活インフラも原始的で住むのであるから、その維持費用もかからないというだけだ。」という御仁もおられよう。

確かに、電気もガスもない時代である。しかし、水は、生活用水、飲料水として、また当然ながら、食を支える農業用水として、また織物や染色などの工業用水としても、欠かせないものであることは今も昔も変わりない。皆が清流沿いに住めればよいが、水だけで生活するわけではないのでそういう訳にも行かない。井戸を掘ればいいというかもしれないが、当時の土木技術で井戸を掘ることはどこでもかしこでもできるものでもなく、またどこでも掘れば必ずきれいな水が湧き出てくるというものでもない。そうなると、誰かが水を引っ張ってきて、ただ引っ張ってくるだけではなく管理する必要があるが、それはどうやったのか? 現代のようにお上が、巨額の血税を投入して水道網と浄水場を整備し、水道局に水質や水道管を維持管理させ、利用者から使用量を徴収させたのであろうか? 特に、将軍のお膝元・花のお江戸は、18世紀初頭には、世界最大の都市となっており、同時代の欧州、ブルボン王朝花盛りのパリが人口60万人であったのに対し、江戸には100万人を抱えていたのである。この膨大な人口ののどの渇きはどのように潤されたのであろうか?

実は、その100万都市に、すでに上水道網が張り巡らされていたのである。ちなみにパリもロンドンも人口100万人を超えるのは19世紀に入ってから。パリにおいて水道網自体が建設されたのも19世紀に入ってからである。ところが我らが日本の首府・江戸では、驚くなかれ、既に16世紀、豊臣政権下において移封されて江戸の基礎を築いた東照大権現・家康の時代から浄水網が整備され始めたのである。もともと江戸は江戸湾を埋め立てて造成された部分が多いため、井戸を掘って地下水を得るという手段がとりづらく、江戸城下の水の確保は喫緊の課題だったのである。

天正18年(1590年)、家康の直命を受けた大久保忠行が高田川から水を引いて「小石川上水」を築いたのが、江戸の上水道の初め。この「小石川上水」が拡張され、七井の池(のちの井の頭池)から取水する「神田川上水」となる。これで江戸の約半分(東北部)の給水体制が整う。

そして承応2年(1653年)に、かの「玉川上水」が着工。翌年には市中への通水が開始される。「玉川上水」の特筆すべき点は、それらの建設事業が庄右衛門、清右衛門兄弟という民間人の手により進められたことであり、また武蔵野の多くの住民がこの一大土木工事に貢献したこと、さらに驚くべきは、1万両におよぶ工事費用のうち、7千両は幕府の公金であるが、3千両は、この民間人兄弟の自己資金であったことである。

これらの上水道は、自然の立地条件を緻密に計算し、高低差を巧みに利用、さらに市中では、木製の水道管である気密性に優れた木樋を張り巡らせ、大気圧まで利用して水を送る世界的に見ても優れた技術力によってつくられた当時世界屈指の構造物なのである。それを民間の資金を使って、民間人の手によって、たった二年の短期間で成し遂げたのである。

400年遅れて、「官から民へ」などとスローガンだけの民間主導をうたい、実質は、談合、財官の癒着と官業民営化という名の民業の圧迫とユニバーサルサービスのクオリティ低下を生み出しているどこかの国の政府の役人がその事実を知れば、一体何と言うのだろうか?そのどこかの国が、400年前のその先進国の成れの果てだとしたら、もはや滑稽と言わずして何と言おう。

その400年先取りの低コスト、高クオリティの社会資本整備を実現した背景には、政府の知見の高さよりも、土木技術レベルの高さよりも、当時の社会を構成した各階層の人々の意識の高さがあるのではないか?

それは、巨額の工事費用のかなりの部分を私費で負担した富裕階級であるところの玉川兄弟から、江戸市民のために喜んで汗を流した上流の武蔵野の民衆にいたるまでということである。

今となっては奇特としか形容しようのない玉川兄弟の行動は、当時にあっては、決して偶然の賜物ではないのではないだろうか。つまり、資産を持てる者は、持てる者としての役割を果たし、世のために役立ち、持たざる者は持たざる者たる方法で、汗をかいて世に尽くさんという意識があったのである。ここには、所詮「金は天下の廻り物」、蓄財できたのは、世の中の人があってのことで、それはやがて世の中に還流していくもの、という意識も少なからずあったことが読み取れる。

水道の話を続けるならば、その後の水道の維持管理に関してみても、上述の、社会の全階層に通ずるいわば「公の意識」のようなものが散見しうるのである。

100万市民の水は、徹底した水質管理がなされた。上流では、水番人(地元の有力農民)が水番屋で水浴びや洗濯などせぬようチェックし、量の調節、塵芥の引き上げと除去をおこない、その状況は逐一報告された。市中へ入る水量調節では、基準水量を超えた分を川へ放流したり、不足時には逆に農業用の分水を制限したりするといった実に細かな管理がなされた。水道管理の行政における管轄は、初期のころは上水奉行・町年寄支配・道奉行で、中期から町奉行・普請奉行、のちに作事奉行の管轄化に置かれる。これを見ただけでも行政支配の簡略化の実態がわかるが、実際、江戸時代の行政システムは、前段に少し触れたように、また後段にも述べる通り、民間を活用することによって、非常に簡潔で効率のよい運用がなされたのである。またその民間(町人や農民など)の側も、活用されることを、つまり皆の役に立つことを、当然のこととして捉え、あるいは誇りとして感じたのであって、決して負担を強いられたという意識ではないのである。

公の意識は、水の利用にもありありと現れている。江戸の水道は、貧富や階級の差など関係なく、誰でも平等に利用できた。この点、現代人の感覚からしても江戸がいかにリベラルな社会感覚の上に成り立っているかということを思わずにはいられないわけであり、その他の事例においてもそのことは随所に見受けられ、例えば湯屋(銭湯)では、武家も町人も関係なく集まって裸の付き合いをしたのであって、身分制度が現代人の考えるような恐怖に満ちたものではなかったことがわかる。

少しわき道にそれたが、このように人間ならば平等に必要とする水を、公平に分け合うという意識が当たり前のこととして感じていたのである。

長屋の井戸(地下水ではなく、地下に張り巡らされた水道から水をくみ上げるためのもの)は共同で使用され、年末ともなれば、住民総出で井戸さらいをして清めたという。もっとも、それらの管理のための費用は、ある程度は、現在と同様に水道を利用する市民から「水銀」という形で集めた。

しかし、50万の町人階層の多くが長屋に密集して暮らす江戸では、水銀は家賃に吸収される形で、ほとんどは地主が負担していた。庶民は水銀を払っているということを普段はほとんど意識しなかったのではないか(ただし、江戸っ子は、ただであるはずの水にお金を払っていることを粋と自慢したというが)。しかも、その家賃ときたら、大工が一日働けば稼げた額(500~600文)というから、江戸っ子は光熱費を含め、住居に関わる費用は実に少なく、住宅ローンを返すためにあくせく働く現代のサラリーマンから見れば、うらやましい限りである。

江戸時代流社会保障

さて、現在、公共サービス、社会資本整備など行政が賄う仕事は、何も水道などの生活インフラに限ったことではない。現在の財政支出増大の主たる要因である医療・福祉などの社会保障や、教育、あるいは仮に最小の政府の形といわれる夜警国家を目指すとしても治安(防犯、防災)は社会においてケアすべき重要な問題であることは、おそらく江戸時代であっても、変わりはないだろう。

たとえば、病人・けが人の治療、高齢者の介護、障害者支援、生活困窮者の生活保護や、失業対策など現在はもちろん将来に渡ってわが国ならびに多くの先進国の財政の行く先に、深く垂れ込める灰色の雲のように重くのしかかる社会保障の問題は江戸の昔はいかに対処してきたのであろうか?

ここでもこれまでの江戸時代観に従えば、庶民は病気になったが最後、高い薬を買うために一家は困窮し、娘は身売りされる、あるいは年老いて、労働力としてカウントできずに米だけを浪費する父母は泣く泣く山へ、ということになるのかもしれないが、実際にはこれらは、かなり偏った見方というべきだろう。

江戸時代研究者として有名な作家の石川英輔氏は、やはり、このような偏見を評して次のように述べている。

「江戸時代は飢饉と一揆と切り捨て御免ばかりが横行した暗く悲惨な時代のように言われるが、それは、これらの出来事が記録に残っているからである。しかしながら一方で、普通にコメが取れ、平穏無事に一日を終えるということは、いつの時代であれ記録に残らない。現代の日本の鉄道は、分刻みのダイヤで遅延や事故はほとんどないが、今日も事故や遅延はなかったとは、ニュースは伝えない。誰もそんな当たり前の情報を欲しがらないからである。現代のニュース番組を我々の子孫が見てそれを現代の全てだと捉えるなら、現代は戦争や殺人や事故ばかりの憎悪と危険の渦巻く暗黒世界だと捉えるだろう。」

氏の述べるとおり、普通のことはニュースになりにくい。日常の記録が残っていないことをもって、日常世界が存在しないと後世の人間が判断するのは早合点に過ぎるのである。

では、飢饉など非常事態を除いて、江戸期の社会はどのようなセーフティネットを設けて社会的弱者を救済したのであろうか? 果たして、答えは一様ではない。そもそも、どのようなセーフティネットで弱者救済を行うか、という発想自体が、現代社会の既成概念に囚われたものなのかもしれない。

現代の日本においては、全ての国民をほぼ一律に取り扱う、健康保険、老齢年金、介護保険、障害者年金、生活保護、失業者保険などの制度によって、日本国民である限り、「健康で文化的な最低限度の生活」が保障されている(ことになっている)。

憲法の理念の下、性別や社会的地位の差別なく、公平かつ公正、明白に制度を運用しようという意図が伺えるが、これらのシステムの画一的運用は、果たして社会における弱者を弱者として既定し、固定し、完全に通常生活者と区別してしまう。そのことにより弱者は弱者であることを自覚し、保護救済のシステムに身を委ね、通常生活者たらんとする試みを、自立の意識を、(程度の差はあれ)放棄する。(もしくは自立のモチベーションをそがれる。)

さらには、社会的弱者と行政運営上呼ばれるところの当事者の、社会的弱者と呼ばれる所以たる事情は、当事者それぞれにおいて相当に異なるにも関わらず、その救済と呼ばれるものはマニュアル化され、画一的(多くは資金提供)に運用される。

もちろんそうしなければ、つまり個別対応では、到底回していけないという運営側の言い分もあるのであるが、個々の当事者の問題の解決(健康で文化的な生活)という本源的な視点で見るならば、逆に非常に効率が悪い。

それらが、つまり社会的弱者というレッテル(自他共の)と個別事情を無視したマニュアル運用が財政を悪化させる大きな要因となっていると筆者は思うのであるが、それ以上に、このシステマティックな救済には、本来あるべき人間の血の通いというものが感じられにくくはないだろうか?

江戸社会の社会保障制度が一様ではないと述べたのは、もちろん、現代のように全国共通の制度運用を賄うだけの余裕は江戸幕府にはなかったこともある。だからといって、江戸時代の医療や福祉が劣悪であるということにはならない。

そもそも、江戸の政治体制自体が、幕藩という連邦制を取っているのであり、地方によって制度が異なるのは当然であるということになる。しかも、各地方政府統治下においては、やはり苦しい台所事情も手伝って、農村にせよ町にせよ、実生活に関わる行政業務はかなりの部分が自治に委ねられていた。人も金もかけられぬ行政府はそれを管理・統制するというよりも、自治の力を得て成り立っているという方が正しい。そのような状況では、社会保障も、各地域それぞれの共同体の事情に応じた自主的運用のもとに行われた。

たとえば医療に関していうと、医者は江戸期においても一定数存在し、この国の医療の歴史によるところもあって僧形であったり、そうでなくとも総髪の風体であったりと僧侶神官同様、身分制度から外れた特殊な扱いをされる存在であったのだが、村々に村医がおり、庶民はわりと気軽に医者にかかる、いわゆる「かかりつけ」の慣習を持っていたところが多い。ただし、医療技術レベルの話はここでは触れない。

医療と加持祈祷の区別など、医療に関する庶民の知識・意識の高さがどこまであったか不明ではあるにせよ、病気になるか、あるいはその心配をすれば医者を頼るという文化は当時から普通にあったことは確かなのである。そして、その診療代は、保険制度を使わずとも庶民がわりに気軽に利用できるレベルであったといえる。そのようなものだから、医者は、一部を除いて、決して経済的に恵まれた職業とはいえなかった。もちろん医師免許制度や医療行為に関わる費用など背景が異なるため単純比較はできないのだが、少なくとも、社会的地位や経済的便益を得ようとして医者となるわけではなかった。(かといって職業選択の自由度が圧倒的に小さい中で、純粋に人助けのためだけに医師になったといえる根拠はここにはないわけであるし、現代の医者がみな金儲けに走っているというわけではないのだが)

さらに、高度な治療や高価な薬を要する難病や大怪我に見舞われた際に、必要な金を拠出するための現在の保険制度の役割を果たすものが地域ごとに形や呼び方を変えて存在した。「無尽講」、「頼母子講」などと呼ばれるものがそうで、地域の住民たちが、いざというときのために積み立てる基金であり、病気や怪我だけではなく、生活の困窮や災害、はたまた旅行など楽しみのためにも使われた。

また現在、過疎地域において大きな問題で、自治体の負担になっている医師不足の問題を住民の自治により解決している地域もあった。筑前・宗像地方には、住民が所得に応じて金品や米などの現物を拠出して医師の生活を保障する一方で、医師は患者が出ると必ず診察しなければならないという互助制度が存在したのである。そして小石川養生所に代表される、幕府や一部の藩により設置された公式の医療機関においても貧民に無償で治療を施すということが行われていた。

これらの事実は、政府も、医師も、住民も、怪我や病気、あるいは災害などに見舞われた際には、地域で助け合って、あるいは助ける力のある者が、困った者を支援するということが、ごく当たり前の感覚で行われていたことを示すものではないかと考える。それは単純に、自治や相互扶助の意識ということだけではなく、社会を構成するそれぞれの人間が役割、能力に応じて、臨機応変、変幻自在に動いて社会のほころびを修復していくという作業がごく自然な流れで営まれる、一人ひとりが有機体として結びついてできた一つの大きな生き物であるかのような社会がそこにあるように思えるのである。

江戸期の平均寿命は、40歳台といわれるが、これは乳幼児死亡率の高さのせいであり、成人の延命率はそれなりに高く、したがってある程度高齢者は存在した。ただし、車も電車もない時代、高齢者になっても今の若者以上の距離を平気で歩く江戸期の人々は、平均的に現代人より足腰が強かったとみえ、高齢になっても寝たきりになる率は低かったと考えられる。

これはある意味、高齢者が高齢者としてでなく、通常の生活者として自立していたということを示すものであり、これに比して現代の場合は、年金や介護制度によって高齢者に高齢者のレッテルを張り、さらに便利な道具が自立能力をさらに衰退させるという悪循環を生んでいる反目的的、逆説的な状況にあることを示すものであるといえる。実際、江戸期の老人は、引退してなお、「ご隠居様」と呼ばれ、知恵と経験の塊として尊敬される存在であり、つまり社会の中で重要な役割を果たす、十分存在理由を自覚できる、自立意識を確保するに足る存在であったのだ。

それでも介護を必要とする状況になった時には、前述の相互扶助、有機的結合体の仕組みによって、手が差し伸べられる。また、何らかの理由で職を失い、生活に困窮した者には、ただ援助をするだけではなく、彼らが農地を耕し糧を得る、職業訓練しながら実利をうみだす施設を作る地域などもあり、コストをかけるのではなくむしろ収益を生むような自立支援のあり方があったのだ。

また障害者も同様に、たとえば盲人が盲人による全国ネットワークを作り、そのネットワークによって按摩などの仕事の確保や人材の育成を自主的に行っており、また一方で利用する健常者(と現代で呼ぶところの人々)の側も、たとえば按摩のサービス利用者として、彼らを当たり前に受け入れる土壌があった。今ならば、施しとか、同情とか、支援とか、といった言葉で表現されるべき救済対象が、救済を受けるどころか、まったく自主自立の精神と行動で、社会の有機的結合体の重要な一部として存在している。そこに存在したものは、施しや同情なのではなく、誇りや自信や、周りからの尊敬である。

このように、江戸時代の社会においては、社会的弱者を社会的弱者として見るのではなく、自他共に自立した存在として認め合い、それぞれの役割を果たすことによって、お互いが支えあい共存しているという状況があり、その自立意識が結果として財政コストも大きく下げていくことになるのである。さらに、困ったときには助け合うことが当たり前の世の中なのであり、そのために身銭を切るということもそれほど不思議なことではなく、お互い様という共同社会意識がさまざまな階層に渡って浸透していたと言え、またこのことも当然ながら、行政コストを限りなく押し下げているのである。現代は、ニワトリが先なのか卵が先なのかはわからないが、制度においても、意識の上においても、社会的弱者を弱者として既定し、自立を阻害し、相互扶助からは程遠く離れてしまっているのが実情であろう。

先生はただ働き!?

この異なる社会的地位、異なる経済環境の人間がそれぞれの持てるものを活かして自然に役割分担を果たして公に資するという有機的社会結合は、教育にも見られる。

江戸時代日本の就学率、識字率は、ダントツで世界のトップであった。もちろん厳密な統計があるわけではないが、さまざまな数値をもとに専門家の推計したところでは、嘉永年間(1850年頃)の江戸での就学率は70%から86%。これは農村部も含めた江戸府内全体であり、市中で生れ育った者に関しては、裏長屋の子供であろうと性別の関わりなくほとんどすべての者が就学していたであろうということである。

諸外国からしてみれば、ほとんど奇跡的だといってよい。当時の世界を我が物顔に闊歩したヨーロッパを例にとってみれば、1837年当時のイギリスの大工業都市での就学率は20%から25%、19世紀中頃、イギリス最盛期のヴィクトリア時代ですら、ロンドンの下層階級の識字率は10%程度だったのである。

大革命期のフランスでは、1793年に初等教育を義務化し、翌年には授業料を無料化したということであるが、実際には10歳から16歳の就学率は、たったの1.4%であったということであり、法律だけでは実態を変えることはできないということを物語っている。

では、日本だけがなぜこのような驚異的な就学状況を生み出すことができたのであろうか? さぞかし学校制度が完備されていたのだろうと想像するところであるが、実は江戸期日本には、義務教育制度どころか庶民のための学校制度自体がなく、学校に関する法規すらなかった。したがって教員免除や資格試験もなかったわけである。

既述のとおり、江戸時代は半独立国の集まりであるから、全てを一律に扱うわけに行かないのであるが、初等教育においては全国どこでも状況は似通っていたようである。

江戸時代の庶民の小学校にあたるものは、我々が通常、寺子屋と一般的に呼ぶところのものであるが、この寺子屋という呼称は前時代、寺院が教育機関を兼ねていた頃の名残で、主に関西を中心とした呼び名である。江戸では、手習い師匠、手習いと呼ばれた。

このように呼び方や形式は多少の差あれ、基本的には同じ日本語の読み書きを中心とした授業を主体としたものである。19世紀はじめの文化年間の江戸では、どの町内でも手習い師匠が2、3人いるのが普通であり、江戸府内全体では、大小あわせて1500の手習いの塾(小学校)があったようである。また幕末期には、全国で1万6000近くの寺子屋があったことがわかっている。

政府の放任にもかかわらず、民間が自主的に読み書きを習得し、世界一の識字率を達成したという事実は、単純に教育熱心な民族性という言葉では片付けられない何かがある。

しかもその教育を担ったお師匠様たちは、基本的には寺子屋の経営を自己負担で行った。つまり、何か他の収益源によって生活を維持しながら、原則無償で子供らに教育サービスを提供したのである。

現代に生きる我々からすると、耳を疑いたくなる衝撃的事実である。もっとも、都市部には月並銭という月謝や畳代、炭代という形で授業料を徴収する場合もあったが、それとて大概はやっと生活できる程度のものである。

また、入門時に束脩といって形や額の定まらぬいわゆるお志を出す風習や、五節句、席書、書初めなどの折には謝礼を出すケースもあるが、それもたとえば、農村であったら野菜をもってきたり、貧しいものは貧しいなりの形であったりと、あくまで「感謝の気持ち」をそれぞれにできうる範囲で表したものである。

師匠になるには、身分、性別、学歴などの制限はなく、実際に、武家、浪人、医者、神官、僧侶、山伏など身分は様々であったが、都市部と農村などで状況が異なるものの、全国的には庶民が40%を占めた。決して経済的に恵まれるわけではない寺子屋の師匠という職業に、なぜそのようにして、身分の区別なく、たくさんの人間がなることを望んだのか?

これはこれまで述べてきたことの繰り返しになるが、江戸期の社会的価値観が、決して経済的に富むことを尊ぶものではなく、それぞれの持分を活かして社会という有機体の一機能を担うことを喜んだということを示す典型的事例といってよい。

当然ながら、師匠となった人間の全てが、高い教育能力を持っていたとは言えないが、知識を持ち、時間の余裕も持ち合わせた人間は、その知識をもって、社会の未来を担う子弟に教え伝えるという社会の存続・繁栄のための重要な機能を進んで担おうとしたのである。

だからこそ、お師匠様の尊称に表れるように、師匠は聖職として、地域から尊敬され、あがめられる存在であった。その純粋な感謝の気持ちを表すために、たとえ貧しい農家であっても収穫時には師匠にその恵みを献上したのである。師匠は、地域からの尊敬を受けることでその聖職に誇りを持ち、その尊敬に値するためにますます努力する。

現代の教育問題のほとんどが解決してしまうのではないかと思われるような好循環を生む構造が、地域と教育者の間に自然に成り立っていたのである。

世界最大でも犯罪は最少!

さらに、警察・司法・防犯・防災といった治安行政においてもこの高潔な有機結合・循環は成り立っていた。

江戸の町奉行所には、幕臣が290人しかいなかった。江戸時代後期、江戸には南町奉行所、北町奉行所の二つの奉行所があり、それぞれに奉行がいたので正確には292人となる。この二つの奉行所の名前は、テレビの時代劇でもよく名前を耳にするため、知っている人も多いのだが、そのほとんどの人が江戸の町を南北に分けて二つの奉行所が地域ごとに管轄しているのだと思っている。

しかしながらそれは間違いで、二つの奉行所が月番で一ヶ月ごとに開帳して業務を行い、非番の月は閉門して前月の訴訟を処理していたのである。つまりある時点での行政処理に当たる人員は292人の半分146人であると言い換えられる。

また、これもテレビ時代劇のお白洲のシーンの影響によるものか、町奉行所は裁判所だと思い込んでいる人も多いのだが、292人の約8割にあたる226人が一般行政に携わる役人であり、裁判および警察を担当する人間は、66人であった。うち警察官はたったの24人であり、さらには半分の12人が調査官の役目を担っており、巡回や犯罪者の逮捕などを受け持つ「定町廻同心(じょうまちまわりどうしん)」(通称「定廻り(じょうまわり)」)という巡査役は南北それぞれ6人ずつの12人であったのだ。ちなみに1829年、ロンドン警視庁、いわゆるスコットランドヤードが発足した時の巡査数は、3235人である。

江戸に限らず、当時の日本のあらゆる地域において行政における治安担当人員は極端に少なく(むしろ江戸が多い)、今の感覚からすれば、そのままにしておけば無秩序の暗黒世界になるはずだと疑ってしまうのであるが、江戸のような世界最大の過密都市にあってもそのままにしておいて、260年間非常に高い治安を維持し続けたのである。

その理由の一つには、日本人の道徳心の高さがあるといえよう。

たとえば、まだ江戸期の庶民文化が残る明治10年に来日した動物学者エドワード・S・モースは、広島の旅館に宿泊した際のエピソードを彼の日本滞在記の中に記述している。

彼は、次の旅程を終えたらその旅館に戻ろうと考え、時計と金を預けたのだが、女中はそれらを盆の上に乗せただけであった。不安になり、宿の主人に、金庫に保管しないのかと尋ねると、金庫などというものは持っていないが、このままにしておいて絶対に大丈夫であると答える。科学的好奇心を刺激されたモースは、そのままにして一週間後に戻ってみると、「時計は言うに及ばず、小銭の1セントに至る迄、私がそれらを残して行った時と全く同様に、蓋のない盆の上にのっていた」ということに驚くのである。

モースに限らず、幕末から、明治初期にかけて多くの外国人が日本を訪れ、その印象を記したものが遺されているが、好意的なものばかりでなく批判的なものも少なからず存在するものの、それら批判的なものですら、日本人の貧困層にいたるまでの親切さや丁寧さ、正直さ、純粋さ、開放性、明るさ、さらには犯罪や暴力沙汰の少なさ、礼儀正しさを認めているものが多い。

これらは、前述の就学の過程において、地域のお師匠様から礼節などの道徳を教わって育ったこともあるであろうが、それらの教えもまた単純に彼らの社会を構成する価値世界の一つの現れに過ぎず、日本の風土と歴史の中で調和や礼節、誠実さや思いやりというものを重視してきたという揺るぎない土壌によって培われたものであるだろう。

世界最大の都市・江戸においても、記録を紐解けば、犯罪件数は、テレビ時代劇で想像するよりも遥かに少なく、昨今の犯罪件数の増加を知る我々にとっては素直には受け入れがたい事実なのであるが、それでも町民だけで60万がひしめく中では、大小さまざまな事件やもめごとが起こってくる。それをたった24人の警察官で処理するのは、なかなか大変であろう。それを200年以上続けられたのは、やはりひとえに住民たちの自治の精神によるものといってよいだろう。

現代のように、制度が先にあったのではない。自分たちのことを自分たちでやるというのが、実に当たり前の意識として身についていたと言ってよい。このことはこれまでの事例で既に明らかといえよう。これは「お上」の方にとっても当たり前の意識であったと言え、例えば江戸建設当初から、奈良屋、樽屋、喜多村という町人三家を「町年寄」という役につけ、民間行政の多くの部分を任せたのである。

その後、江戸が日本の首府となり、急増する人口に対処する形で、町方を管轄する奉行所が後追いで出来たのである。現代の行政の発想をもってすると、なかなか飲み込みがたい。さらに増殖を続けた江戸の町の民間行政の形が完成されていた幕末期、嘉永年間(1848~54年)頃を例にとると、命令系統の頂点に町奉行所があり、その下に三家の町年寄、その下に約280人の「町名主」という今でいうところの区長さんのような役目があり、さらにその下に、約二万人を数える家主(いえぬし)、いわゆる大家さんがいた。

これもまた、現代の行政的発想からすれば、上意下達のピラミッド構造かと思いがちであるが、実際はそうではない。なにせ290人の奉行所役人以外は、雇われた職業行政マンではない。長屋を管理する大家がボランティアにもかかわらず、行政組織の重要な一翼を担っているのである。一翼どころか実際には末端であるはずのこの民間人たちが主要な業務の大方を担っていたと言っても過言ではないのである。

この二万人を越える、大家さん、正式には家主(いえぬし)は、家の主と言いながら実際にはオーナーではなく差配人であり、言わばアパートの管理人のような職業であるが、住民は地主であるオーナーとは直接顔を合わすことがほとんどないため管理人が家主と呼ばれるようになったのだ。

大家の仕事は、オーナーのために家賃を集めることであるのだが、実際にはそれのみにとどまらず、住人たちに対する民間行政の大部分を担うようになっていったのである。その内容は、住人のもめごとや借金問題の和解にはじまり、「町触(まちぶれ)」(町奉行所や町年寄からの通達)を住民に伝えたり、「人別改め」(住民登録兼戸籍)を作成したり、はては不動産登記の証人のようなことまで行い、一方で冬の夜の火の用心の巡回や、捨て子、行き倒れ、自殺などの刑事事件に関わる処理まで担っていた。もっとも殺人に関しては、正規の巡査たる定廻りが担当したが、事件性がないことがはっきりしている首吊りや行き倒れは大家が処理して町奉行書に事後報告するという具合だった。

大家たちは近隣で「五人組」を組織し、月交代の「月行事」という当番を務めた。月行事は、「自身番」という町内会の事務所のような場所に詰めて、その町の一切の公用を担当したのだ。町奉行所の役人は、自身番に顔を出して、月行事に聞けば、町の状況が把握できるという仕組みになっていたわけだ。

彼ら大家が対処できない問題が出てくると、その上の町名主が登場する。町名主は、大家と違い、その役職は専業であり、世襲された。彼らの給料は、「町入用(ちょうにゅうよう)」という町内会費のようなものから出された。町入用は、形式上は、住人の分担ということになるが、水道利用における水銀のごとく実際には地主が負担したのである。

江戸八百八町というが、幕末期には町の数は1600を超え、これを280人超の町名主が管轄したのであるが、一番組から二十三番組までの23の組に組織化されていた。それぞれの組から代表を一人ずつ選んで一年交代の年番を務める「年番名主」という制度により、町年寄は23人の年番名主を招集して協議したり、町触などの通達を伝えるという都議会のような代議システムが民間の手により出来上がっていたのだ。

その町年寄は、町名主も処理できない問題を扱うわけであるが、例えば武家地を町地に変更するときなどに町奉行所の役人とともに受け渡し業務を行ったり、町名主が保管する人別帳をもとに人口や性別、家族構成、職業などの集計を行ったりした。ほかにも商人の組合の統制から、さまざまな許認可業務、民事訴訟などその業務は、役所にとどまらず、公正取引委員会と税務署と裁判所を兼ねてもまだ足りないほど広範なものであったといえる。

それでもうまくいったのは、末端の大家、中間の町名主で形成される町の自治が大いに機能したからであり、加えて、住民の協力があったからであり、町全体が阿吽の呼吸で軽快なフットワークの行政運営を実現していたと言ってよい。しかも、町年寄の給料ならびにその行政運用費用は、やはり公費ではないのである。

ただし、町年寄の場合は、三家とも、幕府から日本橋の一等地に拝領地を与えられ、これを商人に賃貸することにより地代(三家とも年間600両程度)を得ていたので、行政費用も十分賄われていたと考えられる。幕府にとってはもともとただの土地であるので、イニシャルコストもランニングコストも発生しない行政システムをつくりあげたことになる。

これらの仕組みを作り上げた江戸期の役人や庶民が今の日本の財政状況を見れば、一体何と言うであろう。恐らく発する言葉を失ってしまうのではないか。

エピローグ:江戸宇宙という調和の生命リズム

財政だけを言っているのではない。既に述べた通り、江戸社会は総じて治安のよい安定した社会であり、庶民はたとえ経済的に貧しい状況にあっても悲嘆にくれることなく、むしろそれぞれの立場を楽しみ、さらにはそれぞれの立場で社会に貢献することを喜んだ。江戸の町火消しは、これもまたボランティアであり、命を賭して火事場へ向かう火消したちは、自身も、そして送り出す家人もまたその危険極まりない奉仕活動に誇りをもって威勢よく送り出したという。そこにはもはや奉仕などという一方的な慈善意識は存在せず、お互いがお互いを支えあう相互扶助意識、自らが生まれもって社会の役割を担っているという当事者意識(これらの言葉さえ陳腐に思えるほど自然で崇高な営みであるのだが)が備わっていたといえる。これらは決して誰から強制されるでもなく、強烈な義務感にさいなまれてのことでもなく、実に自然な振る舞いとして存在するのである。

単に現代よりも、経済的に自由度がなく共同体社会に依拠するしかなかったという単純な推論では片付けることの出来ない、長い時間をかけてゆっくりと日本人の心と体にしみこんだ風合いのようなものと言ってよい。

社会という人の暮らしのためのシステムや、人と人との関係だけではない。自然という人間がその一部を構成する大いなる生命の源に対しても、実に有機的な、実に機能的な、芸術的と言ってよいと思われるような関係、呼応、共生関係が成り立っていたのである。たとえば、前述の水にかぎらず、食料、燃料や住環境の材料を生み出す森の管理も、ボランティアで村民の共同により、決して資源を枯らさぬよう再生産しながら持続可能なやり方で行ってきた。その中では、どんな小さな生き物も役割を果たすのだということが認識として共有されていたのであり、そこから感謝や思いやりの気持ちがあふれんばかりに湧き出していたのである。戦後の画一的な効率重視の林野行政や世界的に進む原生林の破壊と砂漠化を対比させたときに、ほんの100年、200年前に当たり前だった先人の知恵に、なぜ学ぶことができないのかと科学文明の無力さに途方にくれる。

山村、林野ばかりではない。外国の多くの都市において当時から大きな課題であった衛生管理の問題は、江戸においては役人の頭を悩ます問題として取り扱われなかった。世界一の人口が生み出す、日々の生ゴミも糞尿も、下肥として周辺の農村部から農家が買い取りに来る。下水道費用どころか収益につながり、さらには今では値の張る安心安全のおいしい有機野菜としてまた帰ってくる。衛生問題どころか、環境に優しい循環型社会であり、しかも物質的な生活の豊かさまで提供してくれるのである。実に巧妙で「粋な」社会ではないだろうか。

多くの外国人の既述に頼るまでもなく、どんなに貧しい民が多くいても、実質的に困ることはなくお互い様によって生活は支えられ、また貧しくともお互い様によって、社会へ資することができた。実際、(托鉢などの宗教行為を除く)完全な乞食はほとんどいなかった。今となっては実態は調べようもないが、当然、引きこもりや現代のような陰湿ないじめも発生しにくい社会であったといえる。そのくらい明るく素直で、誠実で正直で、開放的で好奇心旺盛な住人たちだったのである。

もちろん、外国人の既述にも讃美派と酷評派があるように、すべてが理想的で美しいものであったとは到底言えないし、言うつもりもない。

教科書どおりではないにせよ、身分や職業や性別による役割分担や住居はいたって固定的であり、表現の自由も完全ではなかった。礼節を重んじる文化は、形式を生み、制度やしきたりに形骸化したものが少なからずあったのではないかと思われる。旗本八万旗と呼ばれる近衛軍団をはじめとする武力闘争時代からそのまま引き継いだ武士階級の維持は、町人の繁栄に寄与した部分もあるとはいえ、無為徒食と非難を受けても仕方のない面もあったであろう。相互扶助に拠って立つ村社会が完全ではないにせよ、閉鎖的要素を多分に持ち合わせたという点は否めない。これら固定的な因習や制度によって、新しい変化や発展、自由な発想の芽がつまれたことも少なくはなかったのではないか。しかし、なお、今よりずっと固定的な社会の中で、民衆が不自由さを感じていたというふしはあまりない。もちろんいくら自由にされたところで、時間的にも空間的にも物質的にも今よりも制約を受けるため、それほど自在になれるわけではないということもあるが、それ以上に、自らの位置にそれほど不満を感じることもなく、それぞれの中で豊かさを享受し、またそれぞれの立場で役割を果たすということに喜びを感じる文化を我々のご先祖様は、長い時間をかけてゆっくりと熟成させてきたのだ。それについては、これまで事例をあげて述べてきた通りである。いくら幕府に贅沢を禁じられようと、表現に制約を受けようと、まるでお上の困惑を笑いとばすように、その制約の中で新たな表現を生み出していく庶民のポジティブさとパワー。そして一方のお上にも、どこか苦笑いをしながらそれらを寛容に包み込んでいる緩やかなスタンスがあった。

アメリカの社会学者スーザン・B・ハンレーは、「1850年の地球上のどこかに住まなければいけないという選択を迫られたとしたら、もし私が特権階級であればイギリスに、私が庶民であれば日本を選ぶ」と述べている。

GDPで計れば、現代に生きるリッチな子孫たちの同情と失笑を買うことになるだろう我々のご先祖様は、それらの同情や失笑をまるで意に介さないほど豊かに暮らしていたのではないか。翻って、ご先祖様は、モノで溢れる現代社会の有様を見て、よくぞ立派になったわが子孫よ、と褒めてくれるであろうか。

好きなときにどこへでも行けて、便利な道具を持ち、効率的な生産システムや物流システムが莫大な富を生み出すことは、果たして人間にとってどのくらい重要で、どのくらい豊かさに寄与してきたのだろう。いつしか生活のゆとりを生み出すはずの利便性や効率性がさらなる忙しさを生み出し、自由

兼頭一司の論考

Thesis

Kazushi Kaneto

第26期

兼頭 一司

かねとう・かずし

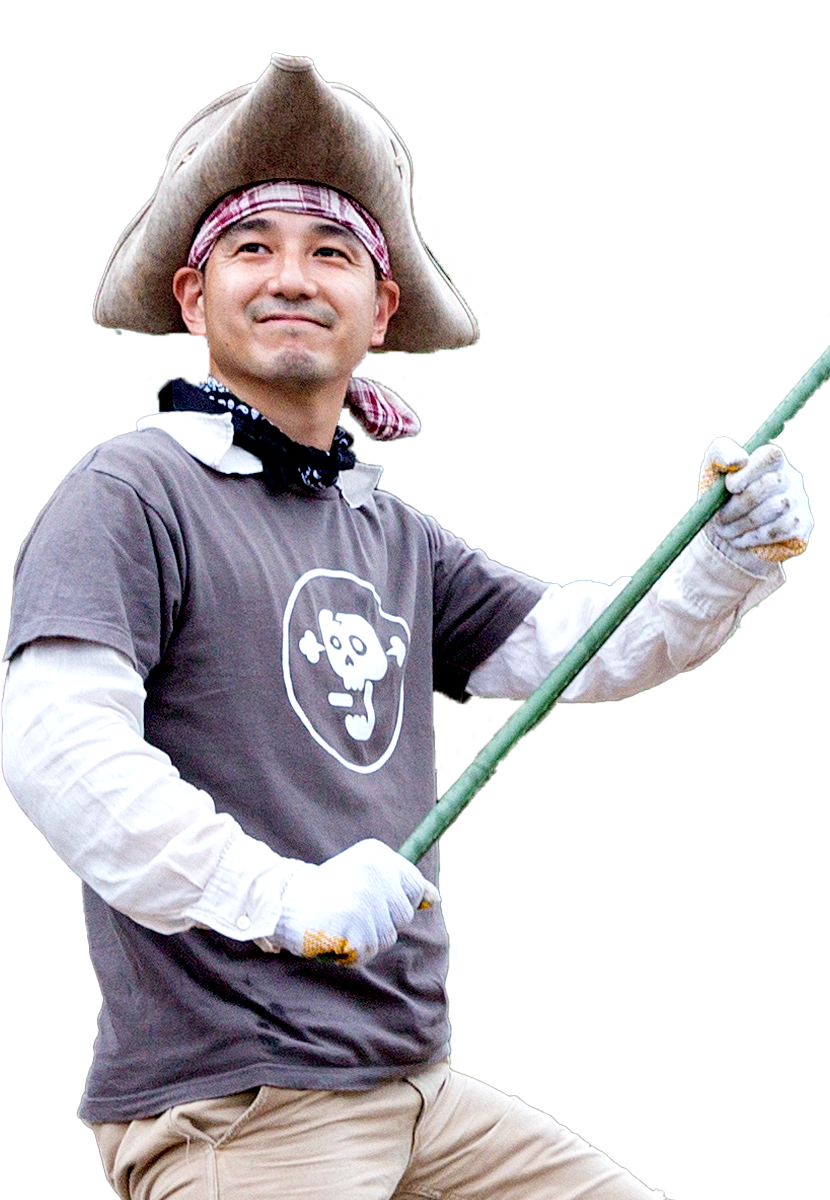

株式会社空と海 代表取締役/海賊の学校 キャプテン